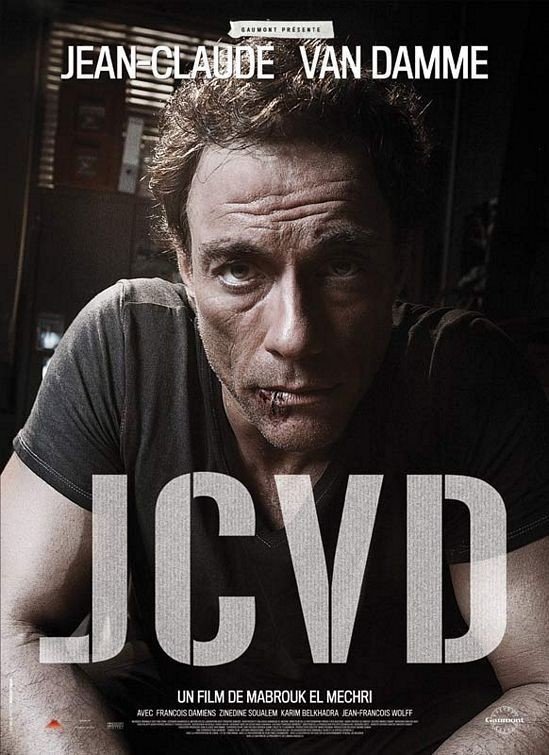

いつかどこかで見た映画 その111 『その男ヴァン・ダム』(2008年・ベルギー=ルクセンブルク=フランス)

“JCVD”

監督・脚本:マブルク・エル・メクリ 脚本:フレデリック・ベヌディス 撮影:ピエール=イヴ・バスタール 製作総指揮:ジャン=クロード・ヴァン・ダム 出演:ジャン=クロード・ヴァン・ダム、フランソワ・ダミアン、ジネディーヌ・スアレム、カリム・ベルカドラ、ジャン=フランソワ・ウォルフ、アンヌ・パウリスヴィック

おそらくジャン=クロード・ヴァン・ダムという「アクション」映画スターほど、〈分身〉という主題に取り憑かれている役者も稀有なのではあるまいか? そのフィルモグラフィーを見ても、『ダブル・インパクト』にはじまって、『マキシマム・リスク』や『レプリカント』と、好んで“一人二役”を(それも、まったく性格の異なる人物像を)演じている。『タイムコップ』にも、未来からタイムスリップしてきた主人公が、過去の自分と出会うという場面があったはずだ。ここまでくるとほとんど「病理的」とまでは言わないまでも、精神分析の対象として扱われかねないとすら思う。

たとえば、フロイト先生は分身について、自我理想と現実とのギャップ(=ずれ)によるもの、という風なことをどこかで書いていた。その背後には「死の衝動」と恐怖があり、自己処罰の幻想があると。ーー確かにルイ・マル監督が、オムニバス作品『世にも怪奇な物語』の1本として映画化したエドガー・アラン・ポーの短編『ウィリアム・ウィルソン』や、無声映画時代の古典『プラーグの大学生』なんかを見るにつけ、分身譚には常に不吉な、死の影がつきまとう。もっともヴァン・ダムの場合、その〈分身〉への執着というかこだわりは、一見もっと他愛ない、「いろんな俺様を見てくれ!」というまさに“自己愛[ナルシシズム]”めいた単純さがあるばかりじゃないか、と人はいうだろう。告白すれば、実際ぼく自身も(ヴァン・ダム愛好家を自認していながら!)本当のところそう思っていた。だって、彼のこれまでの映画のどこに、「死の衝動」が、「自己処罰」があったというんだ?

しかし、その最新作『その男ヴァン・ダム』を見て人は(そしてぼくもまた)、実はこの男、想像以上に複雑な内面を抱えつつ、それをスクリーンに投影しつつ格闘していたことをハッキリと知ることになるだろう。なるほどヴァン・ダムは「ナルシスト」である。それも、一種の「自己愛性人格障害」と診断されるまでの。そんな男が、「人気スター」としての地位をなくし、仕事も、家族も、若さすらもなくす“現実”に直面した時、彼は自分自身とどう向き合うのか。……この映画は、そういった「ヴァン・ダムがヴァン・ダム自身と対峙する」という意味で、まさに〈分身〉テーマの到達点ともいうべき作品なのである。

かつての人気スターとしての栄光も過去のものとなり、安いギャラで低予算のアクション映画に出演しながら、別れた妻と娘の親権を争う日々を送るヴァン・ダム。銀行口座も底をつき、体力・気力の衰えも目立ちはじめてきた彼は、出身地ベルギーのブリュッセルに立ち寄る。が、たまたま入った郵便局で強盗一味と遭遇。人質のひとりとなったヴァン・ダムは、包囲した警官隊に何と犯人として誤認されてしまう。……まったく、何という不運の連続!

もちろん、これは現実のヴァン・ダムの人生を反映しつつ、あくまで「ヴァン・ダム」という登場人物[キャラクター]を主人公としたものだ。彼は自分自身を演じているのではなく、自分とソックリな男(=分身)を演じている。しかし、これまでの一人二役のように「別人」として対峙するのではなく、それは内面まで瓜ふたつの人物なのである。

映画のなかの彼は、突然ドラマの流れを中断して「これは俺の映画だ」と独白をはじめる(その時、郵便局内のセットの天井に下がる照明がヴァン・ダムの背景に映る。あたかも「確かにこれは映画だ」と告げるかのように……)。それは自身の生い立ちであり、結婚・離婚を繰り返した女性遍歴であり、ドラッグに溺れた事実だ。そして最後に、「そう、これは俺の現実だ」と告げて、映画はふたたびドラマへと戻るんである。

そこでぼくたちが目撃するのは、成功を望み、称賛を求め、自分が特別な存在であることを夢見るナルシストーーいや、「自己愛性人格障害」だったヴァン・ダムにソックリな男が、現実のヴァン・ダム自身とピッタリ重なる瞬間だ。このワンカットで撮られた長い独白の場面は、単なるメタ・フィクションとしての面白さを超えて、映画(=虚構)と現実が一瞬交差することのスリリングさに満ちている。その様はこの映画を、ジョン・マルコヴィッチがマルコヴィッチ自身として登場する『マルコヴィッチの穴』というより、まさしくヴァン・ダム版『サンセット大通り』(!)と呼ぶにふさわしいものにしている。あのビリー・ワイルダー監督作品のなかで、グロリア・スワンソン演じる往年の大女優の旧友として登場するバスター・キートンたちは、やはり“忘れられたスター”という「本人自身」で“在る”ことで残酷なまでに「現実」を露顕させていたものだ。その“戦慄”とも痛みともつかない生々しさに、この場面のヴァン・ダムもまた満ち満ちているのだった。

それは本作が2作目となる新鋭マブルク・エル・メクリ監督(脚本も)の狙いである以上に、製作総指揮を兼ねたヴァン・ダムという役者だからこそ成せるわざだったに違いない。ヴァン・ダムは、この自分ソックリな〈分身〉である「ヴァン・ダム」の悲喜劇を、「自己処罰」の手段とした。これまでのようなB級アクション映画にひそませるのではなく、ここでそれ自体を“目的化”したのである。

冒頭の、オーソン・ウェルズの『黒い罠』やエルフォンソ・キュアロン監督の『トゥモローワールド』の市街戦場面を想わせるワンシーン・ワンカットの撮影現場場面や、あたかも編集途中のままのようなラフなカットつなぎなど、エル・メクリ監督の才気走った演出も確かにカルトな魅力があるとは認めよう(もっとも、郵便局内のドラマは、監督自身が言及するシドニー・ルメット監督の『狼たちの午後』というより、タランティーノ監督の盟友[マブダチ]だったロジャー・エイバリーが監督した『キリング・ゾーイー』程度の薄っぺらさに終始したのは、ちょっといただけないぞ)。が、これは、彼のフルネームのイニシャルである原題(『JCVD』)が象徴するように、何よりもジャン=クロード・ヴァン・ダムの、ヴァン・ダムによる、ヴァン・ダムのための映画である。どんなに“道化”て見えようと、このアクション・スターの意外なまでに複雑な「素顔」(とは、いうまでもなくそれもまた「仮面=分身」のひとつである)を臆面もなく披露して見る者の感動(!)を誘う、なかなかどうして一筋縄ではいかない、今や死語となった感がある語をあえてここでもちいるなら、見事に「ポストモダン」な1作なのである。……ヴァンダミング!(?)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?