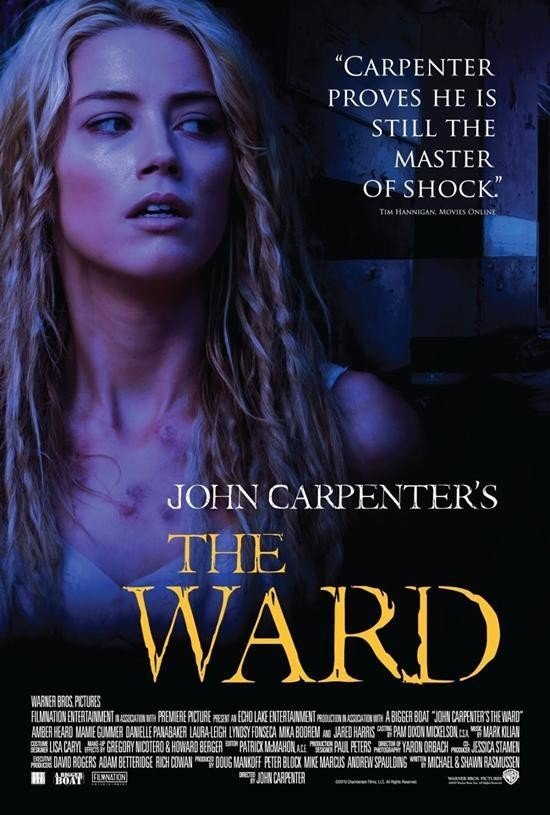

いつかどこかで見た映画 その37 『ザ・ウォード/監禁病棟』(2010年・アメリカ)&『エンジェル ウォーズ』(2011年・アメリカ)

“The Ward”

監督:ジョン・カーペンター 脚本:マイケル・ラスムッセン、ショーン・ラスムッセン 出演:アンバー・ハード、メイミー・ガマー、ダニエル・パナベイカー、ローラ=リー、リンジー・フォンセカ、ミカ・ブーレム、ジャレッド・ハリス

“Sucker Punch”

監督・脚本:ザック・スナイダー 脚本:スティーヴ・シブヤ 出演:エミリー・ブラウニング、アビー・コーニッシュ、ジェナ・マローン、ヴァネッサ・ハジェンズ、ジェイミー・チャン、オスカー・アイザック、カーラ・グギーノ、ジョン・ハム、スコット・グレン

世のホラーやSF映画好きにとって、ジョン・カーペンターの名前はやはり特別な響きがある。マスクで顔を覆った“不死身の殺人鬼もの”という、その後多くのエピゴーネンを輩出した『ハロウィン』の大ヒット以来、30年以上にわたってその手のジャンル映画をこつこつと撮り続けてきた、鬼才というよりも真に「親方=職人[アルチザン]」と呼ぶにふさわしいカーペンター(……「大工[カーペンター]」という名前からして、もうね)。そんな監督を心からリスペクトするのは、もはやぼくたち映画ファンの“義務”であるだろう。

たとえば黒沢清は、「全世界はジョン・カーペンターに頭を下げよ。」と題された文章の中で《世界中の全ての映画はアメリカ映画との距離として存在する。だから今でもアメリカ映画は規範である。そして、規範とは本来不動でなければならず、不動であるのはJ・カーペンターただひとりである》(『映画はおそろしい』所収)と書いていたが、確かにカーペンター作品は、その「変わらなさ」においてぼくたちを魅了するのではあるまいか。たとえ「失敗作」であっても、“こんな「失敗」をするところが、いかにもカーペンターじゃないか”と思えてしまうのは、黒沢清のことばに倣うなら、そこには常に〈規範〉としてのぶれない“らしさ”があるからに他ならない。

もっとも、彼自身は「私はフランスでは作家、ドイツではフィルム・メイカー、イギリスではジャンル・ディレクターと呼ばれている。米国では? ゴミさ」と自嘲気味に語っている。けれど、これは監督としての才能や作品への評価というより、大資本[メジャー]のスタジオが彼にくだした烙印に他ならない。1990年代以降、ほとんどの作品を独立系の小さな映画会社で撮ってきたカーペンター。もちろんそれは、様々な制約による創造の自由を奪われることを嫌ってのものであることは、彼自身がインタビュー等で語っている通りだ。そんな、いわばメインストリームというか“ハリウッド大通り”を離れた男こそが「アメリカ映画」の〈規範〉たり得るという、この逆説にこそ、カーペンターにとって最大の名誉でなくしてなんだろう!

そんなジョン・カーペンターの、劇場用映画としては実に10年ぶりという監督作『ザ・ウォード/監禁病棟』を、もちろんぼくも待ちわびたクチだ。そして見終わった今、はからずもこれが、ほぼ同時期に製作されたある1本の作品へのきわめて直截で本質的な〈批判〉となっていることに驚かされたのだった。その作品とは、ザック・スナイダー監督による『エンジェルウォーズ』である……

(ここからの文章は、特に『エンジェルウォーズ』についてかなりネタバレ部分が含まれます。というか、“それ”にふれないことには、ぼくが「面白い」と感じたことが何なのかをお伝えすることができません。ということで、どうぞご了解ください。)『ザ・ウォード』の少し前に日本でも公開された『エンジェルウォーズ』は、遺産を狙う継父によって精神病院に送られた少女ベイビードール(何という名前……)が、理不尽な現実を前に自らの想像世界に逃避しながら、ふたたび“自由”を取り戻すために仲間の少女たちと「あちら(=空想)の世界」で戦うといったものだった。

彼女の逃避先は、精神病院をそのまま売春窟にしたような場所。そこでの入院患者の少女たちは、ダンスを踊らされ、それを見て気に入った男たち(=現実世界の看護士たち)に抱かれるということになっているらしい。そこで知り合った4人の少女たちと、売春窟からの脱出計画を企てるベイビードール。だが、その成功のためには「地図」「火」「ナイフ」「鍵」、そしてもうひとつの何かという、5つのアイテムを手に入れなければならないと、謎の賢人風の男(演じるのは、スコット・グレンだ)に告げられる。

こうして彼女たちは、男たちがおとりとなったベイビードールの踊りに夢中となっているすきに、そのアイテムを手に入れようとする。だが踊っているあいだ、ベイビードールはさらに「別の空想世界」にいた。そこでは、彼女や仲間の少女たちがセーラームーンよろしく(実際、ベイビードールは「セーラー服」姿なのである)美少女戦士(!)となって、巨大なサムライ風ロボットや、ナチス兵らしき死体を蘇らせたゾンビ軍団、火を吐くドラゴンなどといった魑魅魍魎が襲い来る戦場世界のただ中にいる。そこでの戦闘(=試練)にうち勝った時、はじめてアイテムは彼女たちのものになるのだ。

とまあ、あらためてストーリーを追ってみても、奇想天外というか、バカバカしいというか。しかも、特に戦場世界のヴィジュアルは、日本製のアニメを見すぎた「オタク」の妄想をそのまま“画”にしましたという感じで、大のオトナなら呆れかえるか失笑するしかないだろう(……本国アメリカでは酷評され、興行的にも苦戦だったとか)。

もっとも、一見するとキテレツなこの作品だが、設定としては、精神病院で看護士の男たちの性的奴隷にされた少女[ヒロイン]の“現実逃避”をめぐるものとしてある。そう、これはまさにラース・フォン・トリアー監督の『ダンサー・イン・ザ・ダーク』との比較において語られ得るべき(!)、実にシリアスで残酷な内容なのである。そう、ベイビードールが“逃避”した「あちらの世界」で踊る時、現実の精神病院内で彼女は男たちに弄ばれている。その苦痛を、さらにもうひとつの“逃避”先である「戦場世界」での戦闘によって解消しているのだ。

しかしこの作品は、“現実”である精神病院の場面を、冒頭と最後以外ほとんど描かない。あくまで主人公の妄想世界[ファンタジー]だけに終始することによって、なまなましい性的な描写や視点を回避しているのである。おそらくそれは、10代の観客を獲得するためという、商業的要請があったのだろう(アメリカでのレイティングは「PGー13」)。だが、理由は何にしろ、それによってアニメチックな「オタク」的欲望[リビドー]ばかりが浮き上がってしまい、作品全体が“子どもっぽさ”(それを、先にも書いた通り“バカバカしさ”と言い換えてもいい)全開の幼稚な「ファンタジー」へと堕したことは否めないだろう。

……いや、本当の「問題」はそこじゃない。結局、この作品全体がヒロインの妄想世界なのであり、そこでいくら彼女が自由のために戦おうとも、それすら現実からの“逃避”に過ぎない。ベイビードールは、病院に到着した時から、もはやすべてをあきらめていた。それゆえに妄想へと“逃避”し、ふたたび現実へと戻るのは、彼女が「(精神的な)死」を迎えた時でしかないのである。ーーでも、彼女は仲間のひとりを「現実」に自由にしてやったじゃないか、だって? 確かに、ベイビードールが他の患者の脱走を手助けしたことは、看護士のひとりのセリフで語られる。が、映画のラスト、逃げのびた少女を故郷へと向かうバスに乗せるのは、ベイビードールの妄想世界の住人だったスコット・グレンなのである。この「ハッピーエンド」すらも、彼女の閉じた世界での出来事だと暗示しつつ映画は閉じられるのだ……

一方、そういった“闘争が(現実からの)逃走でしかない”あり方を、『ザ・ウォード/監禁病棟』のヒロインは断固として拒否する。農家に放火して警察に連行され、クリステンという名前以外の記憶をなくした彼女もまた、精神病院の監禁病棟[ウォード]に収監される。そこには4人の少女たち(またしても!)が入院しており、彼女たちは夜になると現れる亡霊じみた女によって次々と惨殺されていく。こうしてクリステンは、生き残ったもうひとりの少女とともに病院から脱出しようとするのである。

では、そんなクリステンの、どこがベイビードールとは異なるのか? ーーこの、『ハロウィン』の殺人鬼ブギーマンの女性版といったゴースト・ストーリーを思わせながら、実は「解離性同一性障害」(いわゆる「多重人格」というやつだ)をめぐるサイコ・ドラマという作品にあって、主人公は決して“逃避”しない。それがどういうかたちであれ、彼女は常に「現実」に対して戦い続けるのだ。

……おそらく、この映画を見た観客の多くは、途中で主人公の秘めた「真実」を察知するだろう。そしておそらく、それはだいたいにおいて“予想通り”に違いない。だが、この映画で本当に重要なのは、その「真実」がどうであるかではなく、クリステンが、彼女にとっての「現実」と戦い続けたことにある。悲惨な過去の記憶が、グロテスクな怪物となって襲いくるのも彼女にとっての「現実」なら、その怪物にひとりひとり殺される少女たちもまた、彼女にとっての「現実」なのだ。その時クリステンとは、そんな「現実」と戦うために選ばれた「人格[ヒーロー]」なのである。だからクリステンは、たとえ「真実」が明らかになったとしても、その「現実」のなかで何度も“回帰”するだろうーーそう、まさしく“あのラスト”のように(……何を言っているのか、あいまい過ぎてわからないだろうか。いや、むしろぼくは、すでに語り過ぎたかもしれないと後悔しているんだが)。

ともあれ、熱烈な「ハワード・ホークス主義者」であるジョン・カーペンター(それゆえ、彼の最良の作品はホラーである以上に常に活劇[アクション]であり、「男性原理」の支配する世界だ)が、恐怖がメインとはいえ、ここまで真正面から「女性映画(!)」を撮るとは、正直なところ思いもよらなかった(……『ハロウィン』にしても、悲鳴をあげて逃げまどうヒロインが中心であるものの、間違っても「女性映画」とは言えないだろう)。それを、ほとんどの監督作品で製作と脚本(と、音楽)を兼任するカーペンターが、ここでは監督のみ(脚本はマイケルとショーンのラスムッセン兄弟)というあたりを引き合いに出して、本作がしょせん“雇われ監督”のそれに過ぎないと取る向きもあるだろう。

しかしザック・スナイダーの、周到に「商品」としての配慮に腐心しつつ(とはいえ、前述の通り“コケた”わけだが)、自分の趣味性に耽溺し自閉することを正当化してはばからない“現実逃避”としての「ファンタジー」と対した時、ジョン・カーペンターのこの作品は何と「健全(!)」なことか。そしてこの健全さこそが、かつての「アメリカ映画」の〈本質〉であったと思いいたる時、カーペンターの変わることのない“らしさ”に、ぼくはあらためて畏敬の念を深めるばかりなのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?