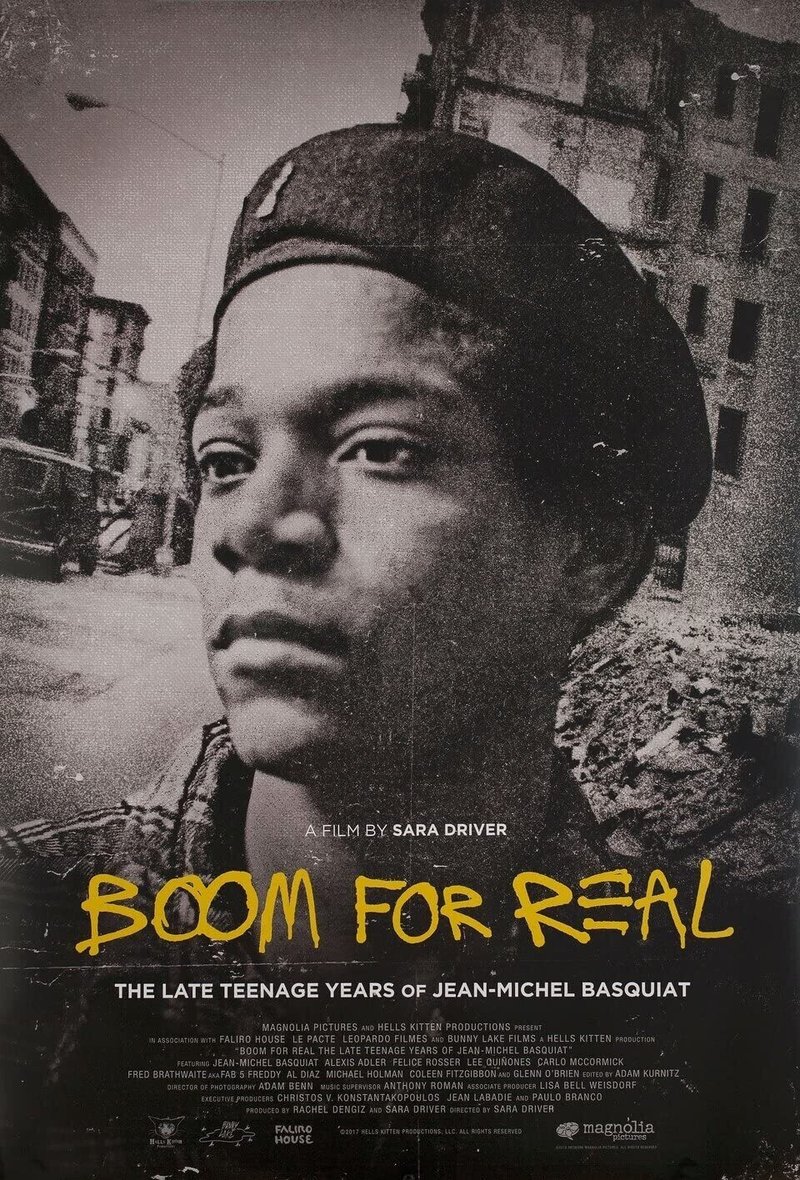

いつかどこかで見た映画 その125 『バスキア、10代最後のとき』(2017年・アメリカ)

“Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat”

製作・監督:サラ・ドライバー 撮影監督:アダム・ベン 出演:ジャン=ミシェル・バスキア、アレクシス・アドラー、フェリース・ロザー、ファブ・5・フレディ、カルロ・マコーミック、ジェームズ・ネアーズ、リー・キュノネス、ジム・ジャームッシュ、パトリシア・フィールド

21世紀も2019年を迎え、平成の元号もまもなく終わろうとしている。いよいよ“20世紀も遠くなりにけり”といった感じで、そろそろ自分たちも老後のことや終活(!)を考えねばならんトシになったか……という昭和世代の黄昏れた感慨はともかく、この「2019年」といえば、そう、あの『ブレードランナー』や大友克洋による『AKIRA』の時代背景となった年ではないか!

もはやいうまでもなく、この2作は映画やコミックというカテゴリーを超越して、今日にいたるまで様々な分野のカルチャーやクリエイターたちに影響を与えてきた。「2019年」という年号は、ある意味このふたつの黙示録的な作品によって“呪縛”されてきたとすら言える。そんな、真の意味でエポックメーキングな『ブレードランナー』と『AKIRA』が製作されたのは、それぞれ82年と83年という1980年代の初め頃なのだった。

ところで「80年代」といえば、今となってはジョン・レノンの死によって幕を開け、昭和天皇の死によって幕を閉じたという“ふたつの死”にはさまれた10年間だった、と言えるかもしれない。そして、アメリカではB級西部劇などの二流スターだったロナルド・リーガンが「ロナルド・レーガン」として合衆国大統領となり、日本は狂乱のバブル景気へと邁進していったという、そこではもはや“何でもあり”の時代だったのである。

一方で、同じディストピアな近未来像を描いてはいても、限りなく荒廃し混沌としたロサンゼルスを舞台とする『ブレードランナー』と、一度は壊滅しながらも復興しつつある(しかも、翌年にはオリンピック開催を控えている!)混沌としながら熱気にあふれたネオ東京を舞台とする『AKIRA』とでは、その作品内の温度差というか“空気感”が全然ちがう。思うにそれは、まさに当時のアメリカと日本の、ひいては「1980年代」という時代そのものの“空気”を象徴するものだったのではないか。80年代のアメリカは、確かに荒廃し“暗かった”のだ。

もっとも、オイルショックから立ち直り経済的発展を遂げ、やがて「ジャパン・アズ・No1」などと呼ばれた当時の日本は、やれポストモダンだのニューアカだのエスニックだの(とは、どれも気恥ずかしくもなつかしい響きだ……)に浮かれながら最新の流行[トレンド](いわゆる「軽チャー」というやつ)を追っかけては次々と捨てるばかり。そのあいだにも、もはや不況の“どん底”にあるアメリカでは、一方で新たな「本物」の文化[カルチャー]や芸術が産まれ育まれていた。それが90年代以降に開花していったことに思いいたすとき、今も暗澹とした気分になる。

ジム・ジャームッシュ監督を公私ともに長年パートナーとして支えてきたサラ・ドライバーが、自身の監督作としては実に24年ぶりとなる『バスキア、10代最後のとき』。このドキュメンタリー映画が教えてくれるのは、まず何よりもそういった「80年代」の時代相であり“気分”にほかならないだろう。

バスキアこと「ジャン=ミシェル・バスキア」といえば、今さら言うまでもなく現代アメリカを代表するアーティストのひとり。最近では日本の某実業家が、彼の絵画作品を実に123億円で落札したことでも記憶に新しい。もっともバスキア自身は、1988年に27歳の若さでドラッグの過剰摂取[オーヴァードース]によって亡くなっている。その没後30年の2018年には大回顧展「ブーム・フォー・リアル」がスタートし、日本でも今年の9月に六本木の森アーツ・ギャラリーにて開催される予定だ(……ちなみに、この映画の原題もメイン・タイトルが「アート・フォー・リアル」。つまり、回顧展と連動した企画として制作されている)。

1980年代はじめのニューヨークのアートシーンに忽然と現れて、ウォーホルやマドンナなどの“有名人[セレブ]”たちとも関わり合いながら、生き急ぐかのように世を去ったバスキア。そのあまりにも短すぎる生涯は、これまでもジュリアン・シュナーベル監督やタムラ・デイヴィス監督がそれぞれ劇映画とドキュメンタリー映画として描かれてきた。さらに、まだ無名時代の19歳のバスキアが“主演”したことだけでも貴重な、『ダウンタウン81』という半ドキュメント風の映画も残されている(……そのいくつかの断片は、今作でも目にすることができる)。

だが、今回の監督であるサラ・ドライバーは、まったく別のアプローチをとる。彼女は、まだ何者でもなかった10代のプエルトリコ人の青年ジャン=ミシェル・バスキアを、ここで描こうとする。当時の彼を知り、ときには行動をともにした人々の証言によって、ニューヨークのストリートから現れた「ブラック・ピカソ」とも称されるこの天才アーティストの、その“誕生までの軌跡(=奇跡)”こそをたどるのである。

……1978年、18歳の年に家を出たバスキアは、ニューヨークのイーストヴィレッジで、住む家もないまま友人や知人宅を転々とする。当時のニューヨークのダウンタウンは、市の財政破綻によって荒廃を極め、街ではいたるところでドラッグや犯罪、暴力と死があふれていた。だがその一方で、若く無名のアーティストやミュージシャンたちが独自のコミュニティーを形成し、壁や地下鉄の車両への落書き[グラフィティ]アートやヒップホップ、パンク、パフォーマンスなど様々な分野で新たな表現を模索する。そんな時代のムーヴメントのまっただ中に、またバスキアもあったのである。

そして、当時の友人であり同志であったアル・ディアスと組んだ「SAMO(セイモ)」名義の、謎めいた絵と詩的な文字によるグラフィティ・アートで瞬く間に注目を集めるようになったバスキア。続いて既製服にペインティングした「MANMADE」という独自のブランドを立ち上げたかと思えば、後に俳優・監督となるヴィンセント・ギャロもメンバーのひとりだったバンド「グレイ」でサキソフォンとクラリネットを演奏する。さらにはウィリアム・バロウズの影響を受けた詩やコラージュを経て、まったく独自の絵画表現へといたるのだ。

こうした無名時代のバスキアの、ジャンルを自由に横断したアーティストとしての活動は、当時のストリートにたむろする者たちにとっても共通するものだった。彼らはお互いの路上やアトリエ、とりわけクラブに集いながら刺激し影響しあい、貧困やドラッグにおぼれながらも自分たちならではの「アート」を表現しようとしていたのだ(……たとえそれが、他人からすれば単なる“街の落書き”や騒音[ノイズ]であっても)。彼らにとって、名声や報酬などよりも何より「表現すること」こそが絶対的な“価値”だったのである。

そんななかで、どうしてバスキアひとりが注目を集め、成功をおさめたのか。それについて、当時の彼を知る者たちは、ときにやや皮肉や揶揄めいた調子を感じさせつつ、それでも心からの驚嘆と賞賛を込めて、バスキア自身がおのれの才能に対する確固たる“展望[ビジョン]”を持っていたことを指摘する。しかもそれは計算されたものというより、彼のやることなすことがことごとく決まるという、天性のセンスというか“天才”ゆえだったと。

監督のサラ・ドライバーも、そんな当時のバスキアを知るひとりだった(……そういえば映画のなかでジム・ジャームッシュが、街をサラと歩いていたときにバスキアと出くわしたエピソートを語っていた。お互い軽く挨拶した後、バスキアは花束を持ってふたたび引き返してくる。そしてジャームッシュの目の前でサラに、「きみは美しい」と言って盗んだのだろう花束渡したんだ、と。アイツは女好きだったからね、とやや苦々しげに語るジャームッシュが、実に微笑ましい笑)。彼女は、《(当時は)エイズも不動産もアート・ブームもなかった。お金や野心でやる気を起こすような人はいなかった。名声、成功、野心の定義は、今とは全く違っていました。無一文になっても詩を発表することは、成功の頂点でした》と言う。さらに、《バスキアは友人たちそして彼の天性の好奇心からいろいろなことを探求し、詩人、ミュージシャン、画家、彫刻家として素晴らしい作品を生み出していきました。いつでもどこでも可能な限りいろいろなものを吸収し、バスキアはそのアイデアにかき立てられていました》(引用はパンフレットより、以下同)。

……おそらくサラ・ドライバー監督は、当時のストリート・カルチャーや、荒廃したダウンタウンに自然発生的に誕生したアーティストたちのコミュニティーがバスキア本来の〈場所〉だったと、言おうとしている。確かに彼は、80年代に入ってまもなく商業アートの世界で華々しい成功をおさめる(……《レーガン大統領、資金流入、エイズや麻薬対策が、1981年以降全てを変えてしまいました》とのサラ・ドライバーの言葉と符号するかのように、バスキアが世に出たのは81年の「ニューヨーク/ニューウェイヴ」展と、大物キュレーターのディエゴ・コルテスとの出会いがきっかけだった)。もちろんそれは彼自身の天才と創造性あってのもので、80年代の作品が今なお評価されていることからもあきらかだろう。そしてその成功は、《閉鎖的でエリート主義の白人アートの世界に風穴を開け》たのであることも。

だが、そういった81年以降の「アートシーンの寵児」バスキアではない、まだ無名で何者でもなかったバスキアを“召還”する本作を見終わった観客は、また別の感慨を抱くのではないか。前述のようにこの映画は、20名におよぶ当時の友人・知人や関係者の証言によって構成されたものだ。そのインタビュー場面とともに、当時のバスキアの写真や映像が断片的に登場する。そして証言者たちのおびただしい言葉とはうらはらに、画面のバスキアはひと言もしゃべらない。写真や映像の断片のなかの彼は、その少年っぽさを残す端正な顔だちと知的なまなざしとともに、いつもはにかんだような微笑を浮かべているだけなのである。

……たぶん監督のサラ・ドライバーは、その“微笑”こそを愛した。だからこの映画を撮ったのだと、ぼくは信じる。なるほど、今やその作品が1億ドル以上で取引されるアーティストとしてのバスキアは、現代アート史上において重要な存在だしそうであり続けるだろう。けれど、廃墟のようなダウンタウンの街角やクラブで静かに微笑む“10代最後のとき”のバスキアも、あるいはそれ以上にステキで素晴らしかったのだと。

そんなバスキアへの“愛”にあふれたこの映画を、ぼくは心から美しいと思う。

(この文章は、2018年12月に書かれたものです。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?