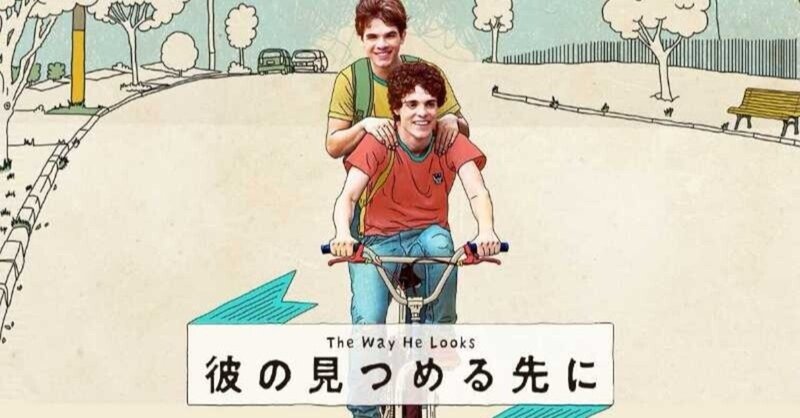

いつかどこかで見た映画 その132 『彼の見つめる先に』(ブラジル・2014年)

“Hoje Eu Quero Voltar Sozinho(The Way He Looks )”

製作・監督・脚本:ダニエル・ヒベイロ 撮影:ピエーリ・ディ・ケルショービ 出演:ジュレルメ・ロボ、ファビオ・アウディ、テス・アモリン、ルシア・ホマノ、エウシー・デ・ソウザ、セウマ・エグレイ

もはやいいトシなんで正直あんまり見てはいないけれど(スミマセン……)、ここ最近(に限ったことではないんだが)の邦画における「青春&恋愛もの」映画の占める割合は、相変わらずけっこうなものだ。シネコンに行けば、そこではかならずといってよいほどアニメか、この手の映画が上映されている。

それらはコメディやスポ根、ファンタジー、あるいは「難病もの」などと手を変え品を変えてはいるものの、おおむね共通するものがある。どれもこれも、たいていの場合「アイドル」系のイケメン男子とカワイイ女子がくっついたりはなれたりするお話しである、ということだ。

もちろん一方で、『桐島、部活やめるってよ』や『ソロモンの偽証』のように、10代の彼ら彼女たちの「リアル」な生きざまや心情を描いた“硬派”な作品もある。が、やはり山崎賢人クンや広瀬すずサンなんかが主演する、甘酸っぱい王道の“ボーイ・ミーツ・ガール”物語こそが全盛なのである。

もちろん、それはそれでいい。でも、そろそろ“ボーイ・ミーツ・ボーイ”あるいは“ガール・ミーツ・ガール”な「恋愛」を描いた青春映画が撮られてしかるべきじゃないだろうか。確かにこれまでも、橋口亮輔監督による『渚のシンドバッド』のような作品はあった。しかし、ああいった“「性的少数者[セクシャル・マイノリティ]」であることの困難や生き難さ”に焦点をあてるのではなく、彼や彼女たちが普通に恋して、泣いたり笑ったり、くっついたりはなれたりする、そんなごく“他愛ない”お話しの映画がもっとあっていいだろう。ーーそう、時代はゲイの主人公の半生を描いた『ムーンライト』が、本命視されていた『ラ・ラ・ランド』を見事おさえて(授賞式でのドタバタ劇があったものの・笑)アカデミー賞作品賞を獲得し、これまで声に出せなかった男たちからの性的暴行やセクハラ行為を女性たちが告発する「#MeToo」ムーヴメントなど、ようやく誰もが“当然のことを「当然だ」と言える”ようになってきたのだから(……追記。この文章を書いてから。今泉力哉監督の『his』や、人気コミック原作のドラマ化『こんや何食べた?』など“彼と彼”のさりげない日常を描く作品が登場し、評価されるようになったのはまこと慶賀の至りだ)。

なんとなれば欧米では、すでに“性や価値観の多様性”にもとづくアイスランド映画の『ハートストーン』や、ジェームズ・アイヴォリーが史上最年長の89歳で今年度のアカデミー賞脚色賞を受賞した『君の名前で僕を呼んで』、こちらもアカデミー賞外国語映画賞作品であるチリ映画『ナチュラルウーマン』等々、「LGBT」(とは、言うまでもなくレズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーの英語表記の頭文字からなるセクシャル・マイノリティの総称)をめぐる映画が数多く製作され、話題を呼んでいる。

そして、ベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞とテディ賞を受賞したほか、世界各国で賞賛されたブラジル映画『彼の見つめる先に』もまた、「LGBT」作品にカテゴライズされるものだ。ただひとつ、この映画が他のセクシャル・マイノリティ作品と趣が異なるとすれば、それは“ボーイ・ミーツ・ボーイ”物語をかくもさわやかで微笑ましい、あくまでも「普通[ノーマル]」な青春映画としていることだろう(……宣伝用チラシの惹句[コピー]では、《世界中で話題をさらった、少年少女のオシャレで可愛らしい胸キュン青春映画の傑作!》と謳われている。「少年少女の」というところが何だか“ミスリード(?)”っぽいものの、確かに「可愛らしい胸キュン青春映画」であることだけは間違いない!)。

映画のオープニングは、プールサイドに寝そべる少年と少女の姿。少年はアメリカ留学とファーストキスに憧れ、少女の方はロマンチックな異性の登場を夢見ている。そんな他愛ない会話から、ふたりは親しいけれど恋人同士という関係ではないことがわかる。その後、少年を家まで送る少女。彼女の腕にすがってそのすぐ後を歩く少年は、目が見えないのだ。

少年の名前は“レオ”ことレオナルド(ジュレルメ・ロボ)で、少女はジョヴァンナ(テス・アモリン)。ふたりは幼なじみで、同じ高校に通っている。授業中に点字タイプライターの音のことで同級生たちにからかわれたり、心ないいたずらを受けたりもするけれど、そんなレオをジョヴァンナはいつもかばい護っている。もっともレオにとっては、同級生たちの子どもじみたいじめよりも自分の両親、特に母親の過保護ぶりの方が苛立たしい。そういった束縛からも自由になりたくて、彼はアメリカへの交換留学をもくろんでいる。

そういったレオとジョヴァンナの前に現れたのが、転校生のガブリエル(ファビオ・アウディ)。ハンサムで気だてのいい彼はたちまちクラスでも人気者になるが、レオやジョヴァンナとも自然と仲良くなっていく。特に授業の課題でペアを組むことになったレオとガブリエルは、勉強もそっちのけでいっしょに映画を見たり、夜中にこっそり家を抜け出して自転車で丘の上の公園まで月食を見物しに行ったり、ガブリエルが好きな曲にあわせて踊ったりと、ふたりで過ごす時間が増えていった。そのなかでレオは、両親やジョヴァンナからの庇護をはなれて、これまで経験したことがなかった“開放感”を味わっていくのである。

……近年のブラジル映画と聞いて思い出すのは、『シティ・オブ・ゴッド』や『セントラル・ステーション』などのような、犯罪や貧困といった生と死が隣り合わせなスラムでの“実態”をめぐるもの。だが、この『彼の見つめる先に』における高校生たちは、いずれもサンパウロのかなり裕福な中産階級に属している(……冒頭のプールも、ジョヴァンナの家のものなのだった)。彼らの高校生活は、日本の青春映画やテレビドラマの高校生たちとほとんど変わらない。それが逆に新鮮な印象を与えてくれる。とともに、だからこそレオやジョヴァンナ、ガブリエルたちにすんなりと感情移入できるだろう。そしてこの“すんなりと感情移入できる”ことが、その後の展開に大きな意味をもってくるのである。

さて、映画に戻ろう。ーーレオにとって、ガブリエルの存在は次第にかけがえのないものになっていく。ふたりが月食を見に行った夜、ガブリエルが忘れていったパーカを素肌にまとい、その匂いをかぎながら自慰行為[マスターベーション]をするレオ。彼にとって、はじめての“性的[セクシャル]”な恋愛の対象がガブリエルだったのだ。

一方、幼い頃からいつもいっしょだったレオと自分の関係が、ガブリエルの登場によって変わってしまったことに複雑な感情を抱くジョヴァンナ。その思いを、クラスの女の子が自宅で催したパーティーで、彼女はガブリエルに告げる。が、その直後にジョヴァンナは、クラスメイトのいたずらで犬とキスさせられそうになたレオを助けたことから、女の子とのキスを邪魔されたと誤解したレオとけんか別れしてしまう。そして、ガブリエルにも怒りをぶちまけるレオに、ガブリエルはある思いがけない行動にでる。

とまあ、いつにもまして長々と展開を追ってしまったが、とにかくレオとガブリエル、ジョヴァンナたちの何と可愛くていじらしいことか! こうして彼らのことを書き記しているだけで、いいトシをしながら思わず胸が“キュンキュン(笑)”としてしまう。

そう、映画はこの3人を中心とした日常を追っていくのだが、前述の通りそこには貧困や犯罪などといった「社会問題」はまったく影を落とさない。確かに学校内でのいじめは描かれるものの、それだって当事者のレオですらほとんど意に介さない程度のものだ。つまり、彼らはどこにでもいるようなごく「普通」の10代としての日常を生きている。そこからレオの、“思春期の性の目覚めと自立への夢”という青春映画の永遠のテーマを描いていくのである。

これが長編デビュー作である監督のダニエル・ヒベイロは、インタビューのなかで《ゲイであるかどうか、盲目であるかどうかには関係なく、レオナルドが経験し、感じることに、観客の誰もが自分を重ね合わせることができる、そんな普遍的なストーリーを作りたかったのです》と表明している。ーー主人公レオは、生まれながらに目が見えない。そんな彼がはじめて“好き”になった相手は、同性のガブリエルだった。しかしこの映画を見るぼくたちは、たとえば映画館でレオに画面に映っている状況を説明してあげるガブリエルに、月食の仕組みをレオの手を取りながら教えるガブリエルに、何よりそういった、今まで誰もさせてくれなかった体験へと導いてくれたガブリエルに対して、レオが特別な感情を抱いてもまったく不思議じゃないと思えるだろう。

映画はその後、レオたち3人が感情的にぎくしゃくしたまま、学校の野外キャンプの場面へと移る。そこでの顚末は作品を見ていただくとして(いやもう、ホント可愛いというか微笑ましいまでに“青春”してます)、つまるところ、ぼくたち観客は彼らを心から祝福したくなるような展開で、映画は閉じられる。あらゆる偏見ぬきで、自然に、素直にぼくたちはこの“ボーイ・ミーツ・ボーイ”物語を自分のことのように見守り一喜一憂しながら、実にさわやかなエンディングをむかえるのである。先にも述べたように、「LGBT」を背景にした作品でありながら、これほど誰にとっても素直に共感[シンパシー]を呼ぶ普遍的な「青春映画」というのは、やはり画期的ではないだろうか。

この映画が欧米で絶賛され、数々の賞に輝いていることはすでに書いた。が、そういった作品としての完成度や芸術性の高さ(……もちろんその点でも、ヒベイロ監督の品良く抑制され洗練された演出は高く評価されるべきだが)以前に、本作の「普通さ」こそが素晴らしい。人と人とがひかれあうという“自然なこと”を、ひとりの少年の成長にたくしてかくもステキな「胸キュン青春映画」を、ぼくもまた声を大にして讃えよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?