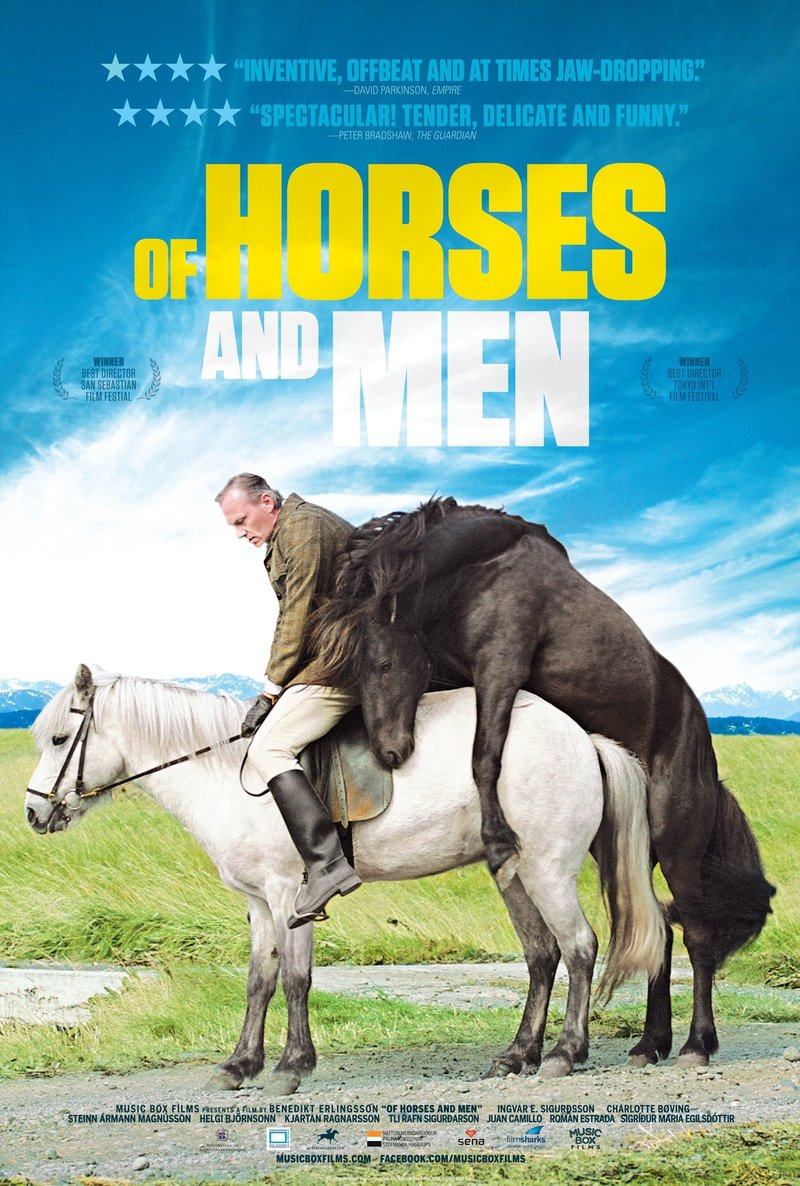

いつかどこかで見た映画 その40 『馬々と人間たち』(2013年・アイスランド)

“Hross í oss”

監督・脚本:ベネディクト・エルリングソン 製作:フリドリック・トール・フリドリクソン 出演:イングヴァール・E・シーグルソン、ステイン・アルマン・マグヌソン、キャルタン・ラグナルソン、ヘルギ・ビョルンソン、シグリーズル・マリア・エイルスドティール、フアン・カミーリョ・ロマン・エストラーダ

もうふた昔まえになるか、馬関係の本をかたっぱしから読みあさっていたことがある。まあ、その頃に悪友の導き(これぞまさに、“悪の誘惑”!)で競馬にめざめ、とにかく「馬」を知ることで“勝ち馬に乗る”というか、少しでも馬券を当てようという魂胆。まったく、あのときほど「向学の念(笑)」に燃えていたことはなかったにちがいない。

もちろんそれで馬券の的中率がアップするわけもなく、現在にいたるジリ貧の「負け組」であるわけなのだけれど、ともあれそんな本のなかに、イギリスの動物行動学者デズモンド・モリスによる『競馬の動物学』があった。タイトルに「競馬」とあるが、これは馬という動物の生態についてのエッセイ集(英語タイトルは「ホース・ウォッチング」)。そのなかにこんな一節がある。

《雌が発情期に入ったことを示す最初の徴候は、放尿の回数が増加し始めることである。そうなった雌ウマの尿には、雄ウマを興奮させる物質が含まれている。そのような化学物質は雄ウマを性的に奮い立たせるにおいを発し、上唇を巻き上げて空中のにおいを激しくかぐ〈フレーメン〉という奇妙な行動を雄ウマにとらせる。》(渡辺政隆・訳)

……きちんと身なりを整え、毛並みの美しい牝の白馬に乗って散策に出かける中年男コルベイン。よほどこの馬が自慢らしく、蹄の音も高らかに馬上の男は喜色満面だ(……そして何より、サラブレッドよりひとまわり小柄な「アイスランド馬」の、驚くべき愛らしさ! 馬好きなら、あの不思議というか独特の“速歩[トロット]”を見ただけでも萌え死にすること、間違いなしだ)。その様子を、近所ーーといっても、広大な丘陵地にポツンポツンとある家々から、村の住民たちが双眼鏡で見守っている。そうして男は、どうやらお互いまんざらでもない子持ちの未亡人ソルヴェーイグの家でお茶をよばれて帰途につくのだが、そのときに“それ”が起きるのだ。

とまあ、もったいぶっても仕方がない。つまりコルベインの白馬に、突然さかり(〈フレーメン〉!)のついたソルヴェーイグの牡馬がのしかかったのである! ……馬たちが交尾するのを制止できず、白馬にまたがったままぼう然と“こと”が終わるのを待つしかないコルベイン。ハッと周囲を見わたせば、遠くの家屋で住民たちの双眼鏡のレンズがキラリと光っている。やがて家に戻り、おもむろに猟銃を取り出した彼は、白馬に向けて引き金を引くのである……!

一見すると、コルベインは愛馬が素性もわからぬ(いや、実は想いを寄せるソルヴェーイグの所有馬なのだが……)さかりのついたオスの馬によって陵辱され、「純血(!)」を汚されたことで、撃ち殺したようにみえる。が、実のところ牡馬を“誘惑”したのは彼の牝馬の方なのだ。前述のモリス先生の著書にある通り、彼女は、放尿することでオスを“奮い立たせた”のである! そして、コルベインは当然ながらそれを承知していた。彼は、最愛の“女(=牝馬)”に裏切られたことがわかったからこそ、彼女を殺したのだ……

昨年度の東京国際映画祭で最優秀監督賞を受賞したアイスランド映画『馬々と人間たち』(……監督・脚本は、これが初長編作品だというベネディクト・エルリングソン)は、ともあれ、こうして冒頭からあっけにとられる展開で観客を面食らわせる。海に面した寒村の、牧歌的というよりも雪をいただく山々が自然の“厳しさ”をただよわせる風景のなか、タイトル通り馬と人間たちによる悲喜劇というにはあまりにぶっ飛んだエピソードの数々を繰りひろげるのである。

続いて登場するのは、何やら海に向かって必死に車を走らせている男ヴェルンハルズルの姿だ。その視界に、今まさに出航した一隻のトロール船が眼に入る。と、彼は車を乗り捨て、おもむろに牧場にいた1頭の馬にまたがる。そして馬とともに、冷たい海に飛び込むんである!

どうやらヴェルンハルズルは、そのロシア船からウォッカを手に入れようとしているらしい。意外にもすいすいと上手に馬は海を泳ぎ、船に追いつくヴェルンハルズル。そうして船員から首尾よく酒を入手するのだが、船員いわく「これはウォッカじゃなく強い酒だから、そのまま飲むな!」。が、「わかった、わかった」と言いながら、もちろんそんなことを聞くようなヴェルンハルズルじゃない……

そうして教会でのヴェルンハルズルの「葬儀(!)」場面をはさんで、次なる登場人物は、2頭の馬をひきつれて牧草地をさすらう男グリームル。彼は、行く手をはばむ有刺鉄線の柵を、「こんなものを張りおって!」と切断してまわる。せっかくの柵を壊され、怒ってトラクターでグリームルを追いかける農夫のエーギットール。だがグリームルは、跳ね返った有刺鉄線で眼を傷つけてしまう。そして、ようやく追いついたエーギットールは、両目から血を流す彼の姿に仰天して運転を誤り、トラクターごと崖下へ……

場面がかわって、今度はスウェーデンから来たらしい若い女性の馬追いヨハンナ。彼女は、逃げた数頭の馬たちをひとりで追いかけている途中、倒れているグリームルを発見する。馬も、両目が傷ついた彼も見すてておけないヨハンナは、ありあわせのロープ1本で見事に“解決”する……

教会でのエーギットールの「葬儀(!)」場面(……片目にアイパッチをしたグリームルが、何事もなかったかのように棺桶を運んでいるのには笑った)をはさんで、次のメイン人物は、それまでもちょこちょこと画面に登場していた自転車旅行中のスペイン人青年フアン。どうやら彼は、散策中のコルベインの白馬に魅せられたのと、ヨハンナに好意をいだいたことで、自分も乗馬体験のツアーに参加することにする。だが彼にあてがわれたのは、見るからにくたびれた老いぼれ馬(その名も、オールド・レッド!)。案の定ガイドや他のツアー客から遅れてしまい、フアンは吹雪となった荒野で遭難してしまう……

というわけで、映画はコルベインとソルヴェーイグのぎくしゃくとした“恋のゆくえ”を合間にはさみつつ、各挿話が互いに少しずつ関わりあいながら展開していく。それはオムニバスというよりも、一種の「輪舞曲[ロンド]形式」といえばよいだろうか。

そういったなか、ここでは、人も馬も実にあっけないくらい簡単に死んでいく。馬の場合はほとんど人間の“身勝手さ”の犠牲なのだけれど、人間(というか、男ども!)の場合は、自らの“愚かさ”ゆえにあっさりと命を落としてしまうのだ。

しかもそれが、ことごとく〈笑い〉とともにある。悲劇的で残酷でもある状況が、なぜか不思議なおだやかさと“可笑しさ”をたたえて描かれるのである。ーーそういえば、この映画のひとつひとつのエピソードは、馬たちの瞳のクローズアップによってはじまるのだった。つまりそれは、この映画が馬の視点から見られた人間たちの馬鹿馬鹿しさ(……それにしても、「馬鹿」という字はなぜ“馬と鹿”なんだろう?)を皮肉り、風刺するというものだということか。それゆえの“可笑しさ”だと?

いや、そういうことじゃあるまい。確かに馬たちの瞳には、その後の運命を予告するかのように、いろんなモノが映っている。が、それらはただ「映っている」だけで、そこに馬たちによる告発の「意志」や、皮肉な「感情」はみじんも見られないだろう。馬たちは、そのまなざしのままに人間たちに仕え、去勢され、殺されていく。一方で、そこに映る人々(というか、男たち)の欲望や愚かしさゆえの行いもまた、どんな皮肉や嘲笑もなく“あるがまま”に見つめられたがゆえに、悲劇でも喜劇でもない一種透明な可笑しさをおびることになったのだ(……猿がサルスベリの木に登ろうとしてすべり落ち、死んでしまったとする。もしそれが可愛がっていた猿なら「悲劇」であり、たまたま山で目撃した野生の猿なら、実に皮肉な「喜劇」だろう。けれど、そういった「人間的」なまなざしとは無縁の“まなざし”、たとえばその場に居あわせた鹿に見られたそれは、はたして悲劇だろうか、喜劇だろうか?)。

ここで、ふたたびモリス先生にご登場願おう。《人間最良の友がイヌだとしたら、ウマは最良の奴隷といえるかもしれない。(中略)何世紀にもわたって、人間の望みのままに重い荷をひかされたあげくに、最後は廃馬屠殺業者のもとに送り込まれるという仕打ちを受けてきたのである。(中略)ウマと人間の関係は、字義的にも比喩的にも、常に人間が優位に立つことでしか終わらない。その善良な気質が、ウマに高い代償を支払わせてきたのである》(同前)

……この映画でも、確かに馬は「奴隷」としての犠牲的な行為を強いられる。しかし、馬の瞳(の表面)に映った人間たちもまた、自らの欲望や感情に支配された「奴隷」のようだ。では本作は、そんな「奴隷」状態こそが、すべての生き物たちにとっての〈所与〉であるなどと“訳知り顔”で言いたいんだろうか? もちろん、ノーである。

パンフレットの解説にあるように、《予測のつかないストーリー展開、悲劇も喜劇も馬も人も同等に描く語り口ーーまったく独自のスタイルで驚きと笑いと感動を呼び起こす、とびきりユニークな作品である》本作には、人間を馬のように見たり、馬たちに人間以上の「叡智」を見たりするといった、いわゆる“風刺もの”の小賢しさはみじんもない。そもそも、馬は自分たちの境遇を「奴隷」だとは考えないように、ここには喜びも悲しみも幸福も不幸もなく、ただ生きたり、愛したり、死んでいったりといった、“生き物たち”の「営(いとな)み」が映しだされるばかりなのだ。

……映画の最後におかれたエピソードは、夏のあいだじゅう放牧していた馬たちを、村人総出で集めるというもの。そこでは主だった登場人物が顔をそろえ、コルベインとソルヴェーイグは、またも住民たちが双眼鏡で見守るなか、ソルヴェーイグ主導のもとついに結ばれる。冒頭の馬たちの「交尾」にはじまって、人間たちの「交尾(!)」で終わる……こうして“生き物たちの「営み」”を描いた映画は、大団円を迎えるのである。

いやまったく、これは語の真の意味での「動物映画」であり、その最上のものであると言ってよいだろう。本当にユニークな映画とは、やはり“中心[ハリウッド]よりも周縁”でこそ生まれるものなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?