いつかどこかで見た映画 その122 『雷神 RAIJIN』(2008年・アメリカ)

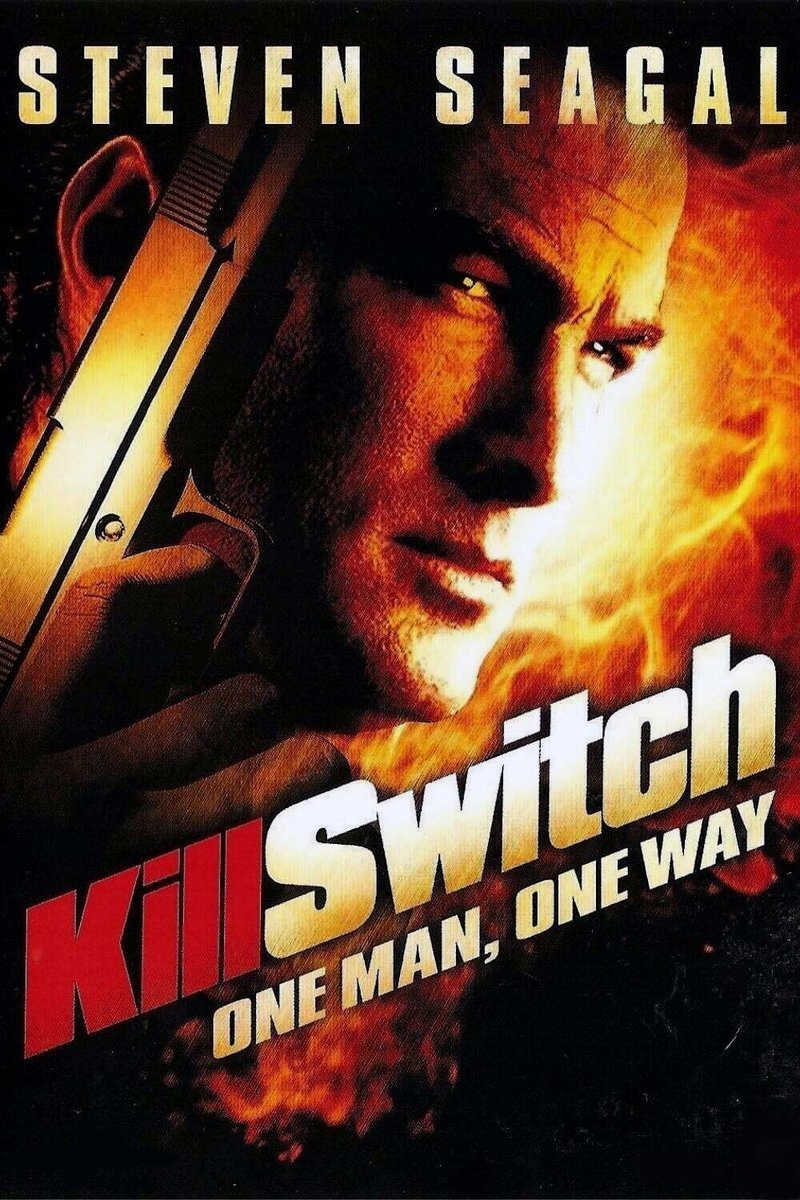

“Kill Switch”

監督:ジェフ・F・キング 脚本・製作総指揮:スティーヴン・セガール 撮影:トーマス・M・ハーティング 出演:スティーヴン・セガール、ホリー・エリッサ・ディグナード、クリス・トーマス・キング、マイケル・フィリポウィッチ、アイザック・ヘイズ、フィリップ・グレンジャー、マーク・コリー、カリン・ミシェル・バルツァー

少し前にここでも取り上げた『その男ヴァン・ダム』のなかで、ジャン=クロード・ヴァン・ダム演じる「ヴァン・ダム」が、起死回生の企画をスティーヴン・セガールに持っていかれたと嘆く場面があった。「アイツは、その役のためにポニーテールを切ったんだ」とグチるヴァン・ダムには、“落ち目のアクション・スター”の悲哀ぶりが真に迫っていて、思わずこちらも苦笑させられたものだ。

で、そのセガール主演最新作『雷神 RAIJIN』を見たら、何とあのトレードマークだったポニーテールがない! ということは、この映画がヴァン・ダムにとってどうしても欲しかった仕事だったのか……?

もちろん『その男ヴァン・ダム』は、あくまでヴァン・ダムが虚構としての「ヴァン・ダム」を演じているのであって、そこに描かれるエピソードもいわゆる“自虐ネタ”というか冗談でしかないんである。セガールとの確執(?)だって、いかにもさもありなんだけれど、まあ、ドルフ・ラングレンとのそれと同じく「宣伝」のたぐいだろう。何故ならこの『雷神』という作品、とてもヴァン・ダムの「起死回生」作になるようなシロモノではないからだ。ーーあ、いや、作品的評価というより、これはまさにスティーヴン・セガールのためにあつらえられた「セガールご用達」の企画であり、映画なのだから、という意味で。

正直いって、セガールの主演映画を見るのは本当に久しぶりだ。調べてみたら『イントゥ・ザ・サン』以来だから、もう4年も遠ざかっていたことになる(2009年現在)。そしてその間に製作された主演作は、実に9本! ……つまりは実に年間2本ないし3本のセガール作品が撮られ、日本で公開されていたってことか(もっとも本国アメリカでは、近年の作品はすべてDVDストレート。つまり劇場公開されていないらしいんだが……)。いやはや、もはやこうなると、セガールの主演作とはひとつのカテゴリーというか「ジャンル」とすらいい得るんじゃあるまいか。それらは、アクション映画やマーシャルアーツ映画という以上に、ただしく「セガール映画」というべきものなのである(……もしかしたら、先ほどの“ポニーテール消失”の件はすでにこれらの作品において成されていたのかもしれない。どなたかご教示いただければありがたいです)。

別にキライだとか、彼の映画をバカにしているから見なかったというんじゃなく(……確かにぼくは心からの「ヴァン・ダム愛好家」であるものの、セガールだってその映画デビュー作にして主演第1作『刑事ニコ・法の死角』から見てきたし、なかでも初期の『ハード・トゥ・キル』や『アウト・フォー・ジャスティス』はかなりの傑作だったと思っている。そして、『刑事ニコ』のアンドリュー・デイヴィス監督とともに『沈黙の戦艦』で「A級」入りを果たした時だって、惜しみない拍手をおくったものだ。いや、ホントに)、「セガール映画」として確立されてしまった作品に(……日本でのタイトルが、ほとんどすべて『沈黙の~』か、この『雷神』のように漢字2文字であること自体、単に安易な邦題というんじゃなく、もはやそれらは「セガール映画」であるという刻印[サイン]を冠すものなのだと、ぼくは解釈している)、たとえば1970年代後半から90年代初めにかけてのチャールズ・ブロンソン主演作がそうだったように、それらはもう「見なくてもわかる(!)」ものだったからだ。

(……もっとも、ブロンソンが70歳を過ぎてなお同じようなキャラクターの「タフガイ」を演じ続け、それを日本のサブカルチャー分野の書き手が「男気」などと称して揶揄しつつ面白がるような風潮だけは、当時も今も、腹立たしい思いがあったものだ。貴様らにブロンソンの、あるいは「B・C級映画」の何がわかる! と。ーーかつては貴重なバイプレーヤーとして脇でキラリと光る名演で数々の映画に貢献し、ついには主演スターとして華を咲かせた役者と、『ナバロンの要塞』や『国際諜報局』などの大作・話題作で一世を風靡したこともある監督たちが、「キャノン・フィルム」とかいう胡散臭い(!)映画会社で今はこんな「酷い」作品を撮っている。だが彼らは、それによって“チャールズ・ブロンソン主演の「タフガイ映画」”というひとつのカテゴリーを、維持し続けてきたワケだ。彼らにとってそこに矜持もなく、意地もない、ただ食っていくためのルーティンワークでしかなかったかもしれない。けれど、映画というものの基盤をその底辺で支えてきたものこそこういった「Bランク以下」の作品たちでもあったことを、ぼくたちは忘れてはならないだろう。いわばブロンソンの「タフガイ映画」があったればこそ、「A級」の野心作・大作が成立できたのだ。とはいえ、シドニー・J・フューリーはともかくせめてJ・リー・トンプスン監督には、最後にもうひと花咲かせてほしかった……)。

同じようなタイトル、セガール作品以外ではまったく無名の監督、その多くが名も知らない地味な共演者たちによる、どれも似たり寄ったりの設定[プロット]とストーリー。そのなかでセガール演じる主人公は、窮地に立っても常に眉ひとつ動かさず、まったく汗すらかかずに敵を倒す「無敵」のヒーローに扮し続ける。それは大作『沈黙の戦艦』でも、DVDスルーの『撃鉄・GEKITEZ』でもなんら変わらない。つまりA級・B級といったランクとは関係なく、「セガール映画」は成立するということだ(……一方ヴァン・ダムは、『タイムコップ』などの大作より、初期の『ライオンハート』や『ダブル・インパクト』等のむしろ才能ある監督やスタッフと組んでいた「B級」作品でこそ精彩をはなっていた。その点では、セガールのほうが“器”が大きいのかもしれない)。そしてそれは、久しぶりに見たこの『雷神』ももちろん例外ではない。

ここでセガールが演じるのは、メンフィスの刑事ジェイコブ・キング。次々と殺人を繰り広げる2人の連続殺人犯を相手に、文字通り「雷神[ライトニング]」のごとく大暴れするといった次第である。ーー冒頭、殺人鬼のひとりをいきなりボコボコに叩きのめしたあげく、勢いあまってビルの窓から外に蹴り飛ばしてしまうあたりから、これぞセガール! といった調子。ただ、アクション場面になるとやたら目まぐるしいジャンプ・カットというのか、細かなカットつなぎ処理をほどこしているのが、正直かなり鬱陶しい。しかもこれが、どうやらセガールの動きが鈍くなったことを“ごまかす”ためのものであることがわかってくる。その証拠に、後ろ向きになった時のセガールは明らかに別人のスタントマンなのである。いやはや、まことに杜撰な撮影であり編集ぶりだが、まあこの程度で驚いていては「セガール映画」の観客にはなれない(!)ということなんだろう……。

その代わりといってはなんだが、セガール御大の堂々たる貫禄たるやどうだ。昔からふてぶてしさと不思議な愛嬌(と、ある種の油断ならなさ)を感じさせるキャラクターの持ち主だったけれど、今のセガールは、そこに“もはや俺様に怖いものなどない”というかのようなオーラが漂っている。これは現在のアメリカ映画のスターたちにあっても、ちょっと他に類のないカリスマ性であり存在感ではあるまいか。

だからこそ、ストーリー展開がどれだけいいかげんだろうと(……主人公は幼い頃、自分の目前で双子の兄弟を殺されている。その記憶が何度もフラッシュバックで描かれながら、結局それはいったい何のための設定だったのか、最後までわからない!)、どこかで見た場面の連続であろうと(殺人鬼のひとりが占星術がらみというのは『ゾディアック』だし、犯人像は『セブン』、しかもその男の棲み家は『羊たちの沈黙』の犯人宅にソックリ!)、何だかそんな些末事(!)などどうでもよく思えてくる。ただただセガールがでんと画面におさまっているだけで、「これはこういう作品[シロモノ]なのだ」とわれわれ見る者は“納得”させられてしまうのだ。

急いで言い添えておくけれど、本作が近年のセガール作品に比べても出来が良いのかどうか、ぼくにはわからない。というか、正直なところ1本の映画として自信をもってオススメできる自信もない。それでも、スティーヴン・セガールという「スター」がなおも実に興味深く「面白い」ことだけは、この作品だけでもあらためて十分わかるに違いない。

ところでこの映画でセガールは、主演・製作総指揮の他にクレジット上では単独で脚本も手がけている。別にそのこと自体は驚くことじゃない。これまでも彼は製作や脚本を兼任することの方が多かったのだから。ただ今回はある一点において、おそらくセガール自身にも気づかれていないからこそ「リアル」な、彼の“ホンネ”を、ここで垣間見られるように思うーーそうかい、やっぱりアンタは筋金入りの「女嫌い」だったんだね、と。

とにかく本作における女性の描き方は、男のぼくからみても相当にヒドイ。一応はヒロインであるはずの女性FBI捜査官は、無能で間違いばかりを繰り返す「バカ」でしかなく、どうやら同棲している女性巡査に主人公はなぜかけんもほろろで、指一本触れようとしない始末。しかも彼女は、主人公に恨みをもつ殺人鬼の犠牲になるんだけれど(……と、ネタバレしちゃったけれど、そんなことを気にしていては「セガール映画」など楽しめないってことで、お許しあれ)、それに対しても主人公は、悲しんだり動揺するどころか眉ひとつ動かさないんである! そして、捜査の資料を探しに行った図書館の女性司書は、セガールの主人公にはお高くとまっていたくせに、殺人鬼にバスのなかで誘惑されたらあっさりとベッドイン。その挙げ句に、言うまでもなく血祭りにあげられてしまう……。いやぁ、ここまであからさまに“女などバカか娼婦しかいない”と蔑む「女性嫌悪[ミゾジニー]映画も、このご時世にあって珍しいだろう。などと考えていると、あの“謎”のエンディングであり唐突に登場する「女性」だ……。

そう、われわれ観客は、映画の最後の最後でそれこそ「ギャフン」というか、眼が点におちいるハメとなる。それだけはさすがにナイショにしておくけれど、今までの作品の展開からも内容からもまったく無関係この上ない、この主人公がとんだ「食わせもの」だったことだけを告げるあの短いシークエンス。それがただの“(男性の)観客サービス”だったとはとても思えない、あたかもスクリーンの向こう側からセガールがアッカンベーをしてみせるかのようなそれは、たぶん「B級」映画だからこその開き直りであり、セガール流の観客と映画そのものへの「挑発」なんだろう。

でも、あそこでしゃべっていたのはフランス語だったよね? ひょっとして、単にヴァン・ダムへのあてつけだけだったのかしらん(……ロシア語でした・笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?