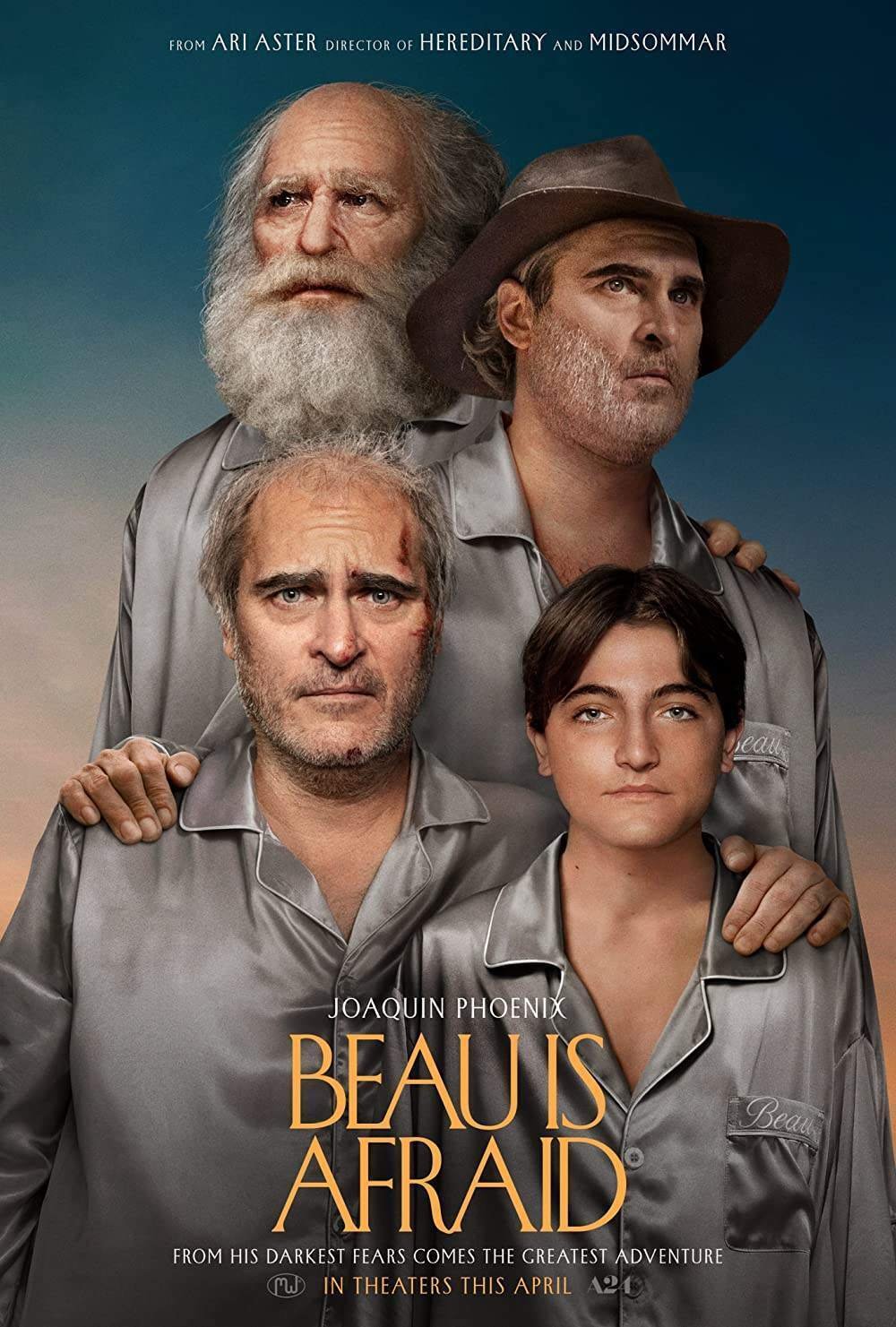

いつかどこかで見た映画 その187 『ボーはおそれている』(2023年・アメリカ)

“Beau Is Afraid”

製作・監督・脚本:アリ・アスター 撮影:パヴェウ・ポゴジェルスキ 劇中アニメーション制作:ホアキン・コシーニャ、クリストヴァル・レオン 出演:ホアキン・フェニックス、ネイサン・レイン、エイミー・ライアン、スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン、パティ・ルボーン、カイリー・ロジャース、パーカー・ポージー、アルメン・ナハペシャン、ゾーイ・・リスター=ジョーンズ、ドゥニ・メノーシェ、ヘイリー・スクワイアーズ、マイケル・ガンドルフィーニ

いきなり身もフタもない話だが、アリ・アスター監督の最新作『ボーはおそれている』は本国アメリカで大コケしたんだという。この監督にとってこれまでで最も製作費をかけた“大作”だったにもかかわらず、その3分の1も回収できなかった。さすがにアスター自身も、「もう、このような映画は作らない」と言って〈ジャンル映画〉への帰還を表明したとかしないとか(……そのくせ次回作はホラーならぬ「西部劇」らしいというのが、この御仁の食えないところではある)。

長編監督デビュー作『ヘレディタリー/継承』と、続く『ミッドサマー』で一躍“モダン・ホラーの天才監督”として名をはせたアリ・アスターだが、とうとう3作目にしてとんだ失敗作を撮ってしまったのか? と思えばさにあらず、いっぽうでこの映画、マーティン・スコセッシやギレルモ・デル・トロ、ポン・ジュノなどといった、いずれもアカデミー賞受賞監督たちから絶賛されているのだ。特にスコセッシにいたっては、「作風とペースがとても好き」で、それを『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』を撮るときの参考にしたとまで表明しているのである(出典および引用は映画情報サイト『ザ・リバー』より)。

ことほどさように、批評的にも絶賛か酷評かに二極化して、確かに興行的には失敗したものの、すでに前2作をはるかに超えた「カルト映画」となりおおせた感がある。おそらく、DVDなどソフト化され配信サービスされることで、本国アメリカにおける本作への評価も大きく変わるのではあるまいか。

とまあ、いずれにしろこれまでの2作以上にひと筋縄ではいかなそうというか、良くも悪くもヤバイ匂いがプンプンするモンダイ作『ボーはおそれている』だが、なるほどこれはヤバかった。約3時間におよぶ上映時間のあいだ、「いったいおれは何を見せられているんだ……」という異常[アブノーマル]かつブッ飛んだ場面が次から次へと連続していくのである。しかもそのブッ飛びかたが、終盤にむかってどんどんエスカレートしていく。ラストにいたっては、ほとんどの観客が茫然自失するに違いない。その後、あらためてわれわれは、怒るか、あきれ果てるか、動揺するか、ただただ「スゴイものを見た!」と“畏怖の念”にとらわれるかしてしまうのだ。本作に比べれば、やはりクセが強すぎるとはいえそれでも「ホラー」というジャンルの文脈[コンテクスト]に忠実だった『ヘレディタリー』や『ミッドサマー』が、どれだけ“まとも”に思えることか。

とはいえ、ならばこの映画はただ観客を置き去りにするような、独りよがりな「難解」なものなのかと言えば、決してそうではあるまい。これまでのアリ・アスター作品もそうだったが、この映画はそれ以上に全編にわたって見るものの解釈や深読みを誘うような「謎」や「たくらみ」が満ち満ちている。むしろ“それしかない”と言っていい。

ここでアスター監督は、観客にたいしてことあるごとに「この場面の意味がわかる? 解釈できる? 実はこの前や後の場面で謎を解ける(かもしれない)“鍵”をしかけといたんだけど、気づいた?」とメッセージを発し続けているかのようなのである。そういった意味で、過去の2作以上にある意味“サービス満点”な映画であることも確かなのだった(……実際、2回見ると「そういうことか!」という気づきや発見がいたるところに散りばめられているのだ)。

では、そんな『ボーはおそれている』とはどんな映画なのか。ひと言でまとめるなら、ひとりの男が「子宮(=母親)から産まれ出て、最期は子宮(=母親)で溺れ死ぬ」までの冒険物語[オデッセイ]ということになるだろう。実際この映画は、今まさに母親の胎内から取り出されようとしている“羊水”に浸かった赤ん坊の目線による出産場面にはじまって、巨大なドーム内の「海(=羊水)」の場面で終わる。それを、ひとつの悪夢そのものといった奇怪かつ奇天烈な〈旅〉として描くというものだ。

主人公の名前は、ボー・ワッサーマン(ホアキン・フェニックス)。映画の冒頭で、かかりつけのセラピスト(スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン)に、うがい薬を飲んでしまったことを心配して相談するような彼は、つねに不安をかかえている情緒不安定な中年男だ。

そんな彼にとって現在の最大の悩みは、母の家に帰省しなければならないこと。母からの電話にでようとしないボーは、セラピストに「母親に死んでほしい?」と訊かれてあわてて否定するものの、自分が生まれる前に父が亡くなって、女手ひとつで育ててくれた母のもとへ帰らないことの“罪悪感[ギルティ]”を訊ねられると答えられない。すると、ノートに「有罪[ギルティ]」(日本語字幕では「罪悪感」となっているが……)と書きつけるセラピスト。

そこから映画は、犯罪者と酔っぱらいとジャンキーだらけのスラム街にある古びたアパートでひとり暮らすボーの、不安と不条理にまみれた日常を描く。いよいよ帰省する日をむかえ、寝坊したボーはあわてて旅支度するものの、忘れ物(デンタルフロス!)を取りに戻ったすきに部屋の鍵と荷物を盗まれてしまう。もはや帰省どころではないところにかかってきた、母親からの電話。事情を説明するボーだったが、母親のモナ(パティ・ルポーン)は「そんなに私と会いたくないの!」と息子の不義理をなじる。

いよいよ精神的に追いつめられたボーは薬を服用するが、断水で水がでない(その薬は、水で服用しないと命にかかわるらしいのだ)。あわてて外に飛びだし、向かいのドラッグストアでミネラルウォーターを買ってことなきを得たものの、今度はなぜかクレジットカードが使えなくなっている。支払いで店主ともめているあいだに、鍵のないボーの部屋には街じゅうの路上生活者が闖入してくるではないか。もはやボー然とするしかないボー。

翌朝になって、ひとつの死体(!)を残して部屋にはだれもいなくなっていた。荒れはてた部屋を片づけてボーが母に電話すると、出たのは聞きおぼえのない男の声。その男は運送業者らしく、荷物を届けにきたら頭と顔のない女性の死体があったと言う。シャンデリアが落下して、母親のモナが亡くなったのだ。

混乱したまま、ようやく水が出たので風呂に入るボー。だが、ふと浴槽から天井を見あげると、なぜかひとりの男が必死になって張りついている! 力つきて浴槽に落下してきた男と取っ組みあいになり、全裸のままアパートの外に飛びだしたボーは、彼を殺人犯と間違えた警官に発砲されあわててその場を逃げる。が、そんなボーを今度は1台の車がはねてしまうのである……。

以上、ここまでが“第1幕”にあたる。そのあまりにもシュールかつ狂気じみた展開に、われわれもまた主人公ともどもボー然となりながら、それでもそのトラブルの波状攻撃にもはや目が離せなくなっている。しかし、ボーにとっての本当の「地獄めぐり」はここからが本番(!)なのだ。

この後、ボーをはねた外科医ロジャー(ネイサン・レイン)とグレース(エイミー・ライアン)夫妻の家にかくまわれるものの、陽気で善良そうな夫妻にもなにか“ウラ”がありそうだ。しかも夫妻の長女でティーンエイジャーのトニ(カイリー・ロジャース)は、自分の部屋を奪われたこともあってボーに敵意をむき出しにする。

とにかく、一刻もはやく実家に帰って母の葬儀に出たいボーだが、夫妻にはぐらかされてなかなか出発できない。トニのパソコンを使ってボーはインターネットで母のことを検索する。ネットのニュース映像では、確かに母の事故とその死を大々的に告げている。モナは保険業から食品や薬品、不動産業などいくつもの事業を展開する一大経営者だったのだ。

と、そのときネット映像に映しだされたひとりの女性の姿に、ボーは目がくぎ付けとなってしまう。モナの会社の従業員として記者のインタビューを受けるその女性(パーカー・ポージー)こそ、まだ少年だった頃に出会ったボーの「初恋」の少女エレーヌだったのだ。またもボー然となるボー。

だがそうしているあいだに、このロジャー家でも突然の“惨事”がおそって、ボーは命からがら逃げだすことになるのである。

続いて、夜の森で迷ったボーはひとりの妊婦(ヘイリー・スクワイアーズ)と出会う。彼女は、森のなかで居住しながら演劇活動を続ける共同体[コミューン]の一員で、折しも舞台の通し稽古がはじまろうとしていた。

そこで演じられるのは、苦難の人生をおくるひとりの男の人生。いつしかその男はボー自身となり、「手に職を持って幸せな家庭を築き、しかし突然の災難によって離ればなれになった3人の息子たちをさがす苦難の旅に出る」という、ボーにとっての、ありえたかもしれない“もうひとつの人生”が繰りひろげられる(……このパートでは、日本でも評判になった『オオカミの家』で知られるチリのアニメ作家クリストヴァル・レオン&ホアキン・コシーニャ監督コンビが協力して、斬新かつ美しいアニメーションを見せてくれるのがうれしい)。

しかしここでもまた、グレース夫妻が世話をしていたPTSDの退役軍人ジーヴス(ドゥニ・メノーシェ)が乱入して大殺りくをはじめ、またもボーは逃げだすことになるのだった。

さて、序章に続く以上の2幕をはさんで、この狂いに狂った展開もいよいよ最終章の“第4幕”となる(……ここで、ちょっとだけネタバレというか「ヒント」を明かせば、実はこの最終章で映画前半の謎にかかわる重大な“鍵”が登場する。とりあえずは、ある「ポスター」に要注目のこと!)。ーー悪夢そのものな災難と冒険のすえに、ようやく母親の家にたどり着いたボーだが、葬儀はすでに終わっていた。棺のなかの頭部のない母の遺体と対面をはたし、いつしか眠ってしまうボー。

だが、次に目覚めたときに待っていたのは、想像をはるかに絶するさらなる「悪夢」だったことを、彼は(そして観客もまた)思い知ることになるのだ……。

とにかく見ているあいだじゅう、“冒険・冒険・また冒険”というボーの〈旅〉は、はじめに書いたとおり《解釈や深読みを誘うような「謎」や「たくらみ」満ち満ちている。むしろ“それしかない”と言っていい》だろう。

しかも、それらはまったく意味不明[ナンセンス]のようで、実はきちんと「答え」がでるような“仕掛け”が画面上にしめされ、観客がそれに気づくか解釈できるかをためそうとしているかのようですらある。「頭部損壊」や「家庭崩壊劇」といった前2作以来の“お約束”はもちろん、「エディプス・コンプレックス」や「ペニス」といったあからさまなフロイト心理学への目くばせを散りばめて悦に入るエリ・アスター監督。そうして、「わからなければもう1回見てね」とにこやかに笑みを浮かべるその顔が、思い浮かぶようだ。

そういう、ハマる観客には確実にハマる良くも悪くもの「イヤらしさ」こそアリ・アスターという監督ならではだし、それはいよいよこの第3作できわまったと言うべきだろう。その一方で、そんなアスターの面倒くささ(!)とは無関係にこの映画、まるで“活劇なき連続活劇”のようなその展開の「面白さ」にもはや目が離せなくなってしまうことも確かなのである。

いずれにしろ、一見するとすべてに無意味[ナンセンス]のようでここには過剰なまでに「意味」がつめこまれている。逆に、そこまで「意味」で画面を満たしながら、この映画はその本当の「意味」に気づかれまいとしているかのようなのだ。いったいその「意味」とは、何だろう……? とは、見た人間それぞれがそれぞれの「意味」を見出すしかないんだが。

最後にちょっと蛇足。実のところ本作を見終わってぼくがすぐさま想起したのは、ウディ・アレン監督による『ニューヨーク・ストーリー』の一編だった。マーティン・スコセッシやフランシス・フォード・コッポラとの3人で競作したこのオムニバス映画で、アレンが撮ったそのタイトルも『エディプス・コンプレックス(原題は“エディプスの難破”)』は、マジックショーの最中に姿を消した口うるさい母親が、ある日ニューヨークの空いっぱいに“巨大化(!)”して現れる。そして地上の息子を“監視”しながら、あいかわらず小言をたれ続けるといったもの。

──あの、小心者のユダヤ人中年男を襲う「ビッグ・マザー」といった精神分析風の寓話的短編[コント]を、絶対に意識したでしょアスターさん。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?