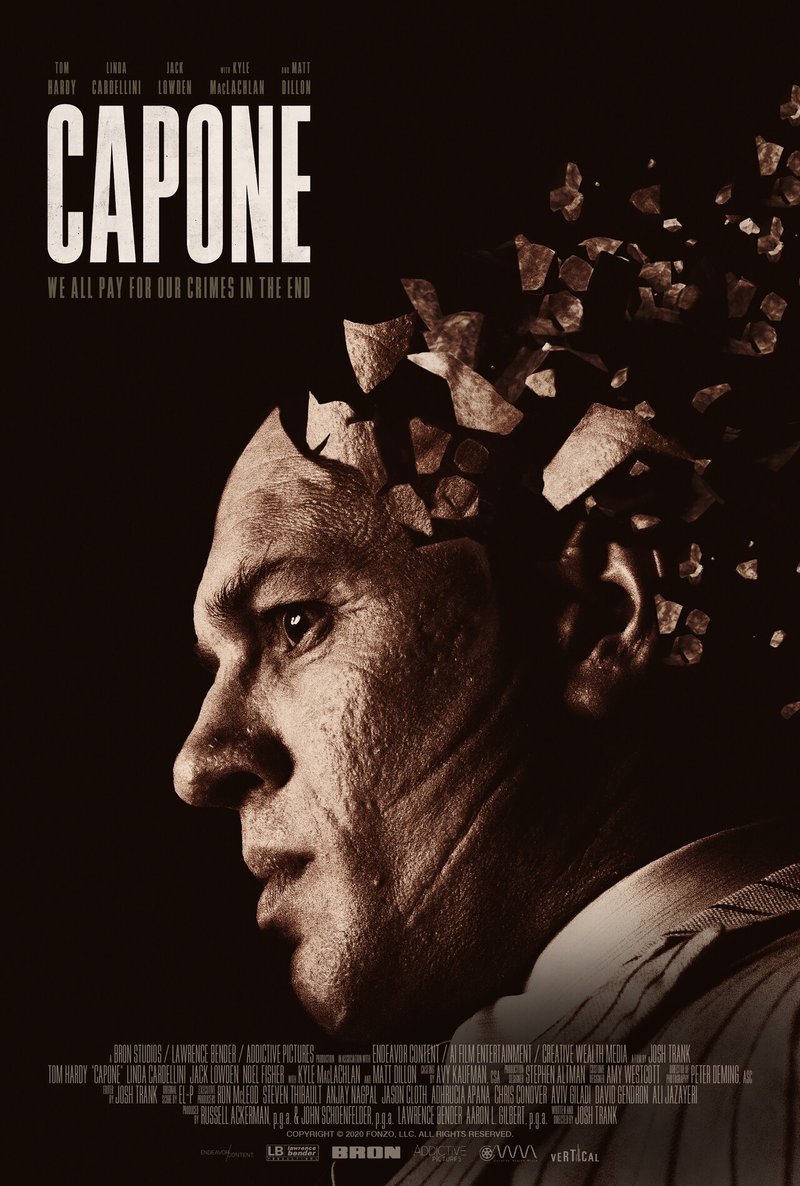

いつかどこかで見た映画 その130 『カポネ』(2020年・アメリカ)

“Capone”

監督・脚本・編集:ジョシュ・トランク 撮影:ピーター・デミング 出演:トム・ハーディ、リンダ・カーデリーニ、カイル・マクラクラン、ノエル・フィッシャー、マット・ディロン、ジャック・ロウデン、ニール・ブレナン、キャサリン・ナルドゥッチ、ジーノ・カファレリ

アル・カポネといえば、今さら言うまでもなく禁酒法下にあった1920年代のアメリカで名をはせた伝説的な大物ギャングスター。シカゴの暗黒街を牛耳って、酒の密造や密輸、賭博場の経営、売春などあらゆる“裏商売”で莫大な富と権力を築き、敵対する組織やボスたちと抗争を繰りひろげた。裏切り者は情け容赦なく血祭りにあげるいっぽう、貧しい者のために無料の食堂を開設するなどの“慈善事業”で民衆の喝采を浴びてもいたカポネ。まさに「ギャング界のカリスマ」的存在として、現代に語り伝えられている。

そんなカポネをモデルにした映画も数多く作られ、古くはハワード・ホークス監督の名作『暗黒街の顔役』(……もっともカポネ自身は、妹に近親相姦的な愛情を抱くその「精神病理的」主人公像に激怒したらしい)と、そのリメイク作であるブライアン・デ・パルマ監督の『スカーフェイス』が名高い。「アル・カポネ」そのものが登場する映画としては、近年ではこれもデ・パルマ監督の『アンタッチャブル』が有名だろうか。それ以前には、「B級映画の帝王」ロジャー・コーマン監督によるジョージ・シーガルとジェイソン・ロバーズの主演作『聖バレンタインの虐殺/マシンガン・シティ』が、タイトル通り犯罪史上に残る「聖ヴァレンタイン・デーの虐殺」をクライマックスにした傑作だった(……そしてコーマンはその後、製作者としてもう1本の「カポネ映画」を撮ることになる。ベン・ギャザラがカポネに扮したスティーヴ・カーヴァー監督の『ビッグ・ボス』は、暗黒街をのしあがっていくカポネの栄光と仲間の裏切りによる破滅をケレン味たっぷりに描いた一代記。ベン・ギャザラとは“盟友”の関係であるジョン・カサヴェテスや、『ロッキー』出演以前のシルベスター・スタローンなども顔を出したりと、個人的にはかなりお気に入りの1本なんだが)。

そういった映画のほとんどが、アル・カポネとその組織による犯罪の実態や血で血を洗う抗争の数々、そしてついにFBIによって捕らえられるまでに焦点をあてたものだった。この“時代のあだ花”ともいうべき悪党の栄枯盛衰、その最もドラマチックな部分を、ときに実録風、ときにフィクションをまじえた派手な講談調で描くものであったと思う(……そんななかでは、若き日のロッド・スタイガーが主演した『暗黒の大統領カポネ』という1959年の映画が、逮捕され刑務所に投獄されてからの“その後”のカポネにも目を向けたものであるらしい。が、残念ながらぼくは未見)。

だが、今年37歳という若き俊英ジョシュ・トランク監督がフォーカスしたのは、アル・カポネが刑務所を出てからの生きざまだ。というか、1947年に48歳で没するカポネの、その最晩年の凄絶な“肖像[ポートレイト]”を描いたのがこの『カポネ』なのである。

10年近くにわたる服役を終え、今はフロリダの広壮な邸宅で隠遁生活をおくるアル・カポネ(トム・ハーディ)。妻のメエ(リンダ・カーデリーニ)や邸の護衛や手伝いをするかつての部下たちのほかに、感謝祭には長男ソニー(ノエル・フィッシャー)や兄のラルフ(アル・サピエンザ)などの親族たちも顔を出すおだやかな日々。しかし実のところ経済状態は火の車で、美術品のコレクションを売却するなどして暮らしに当てなければならなかった。

しかもカポネ自身、若い頃に患った梅毒が原因の認知症が進んで、現実と妄想の区別がつかなくなっていたのだ。相次ぐ失禁などの粗相や不可解な言動に、妻や周囲の者たちもただ困惑するばかり。主治医のカーロック(カイル・マクラクラン)からは“おむつ”をあてがわれるなど、もはや「伝説のギャングスター」としての姿など見る影もない。だが、それをひそかに隠した莫大な財産を知られぬための「偽装」ではないかと、FBI捜査官クロフォード(ジャック・ロウデン)たちは疑っていた。そして、執拗に邸の監視と盗聴を続けているのだった。

その隠し財産については、息子のソニーや兄のラルフにすら語ろうとしないカポネだったが、マイアミを訪れた幼なじみのジョニー(マット・ディロン)にだけは「1000万ドルをある場所に隠した」とだけ打ち明ける。もっとも、その「場所」がどこかまでは語ろうとしない。

ーーと、ここまでの展開でぼくたちは、まだ40代半ばをすぎたばかりだというのにもはや「老人」そのものなカポネの姿に、まず衝撃を受ける。演じるトム・ハーディがプレス資料のインタビューのなかで、「カポネはまず刑務所に、そして後には、自分の心に監禁される」と語っているとおり、もはや現実と妄想の“境”がつかなくなっている自分自身からカポネは抜け出すことができない。そんな彼が見ているのは、いったいどんな「世界[ビジョン]」なのか……そしてぼくたち観客は、この映画が、そういった心身をむしばまれたカポネの内なる「心象[ビジョン]」こそを描こうとするものであることを了解するのである。

……ある夜、これまでもたびたび現れていた少年に導かれるまま、邸の地下室へと降りていくカポネ。扉を開けるとそこは禁酒法時代の闇酒場に設けられたパーティー会場で、着飾った大勢の男女がカポネを迎える。続いて彼が向かったのは、かつての部下たちが裏切り者を拷問にかけている部屋。最期には首をメッタ刺しにされて絶命するその男だが、このとき顔はわからない。カポネ自身、そこでの残忍な光景に顔をしかめつつ、それが誰かはわかっていない。しかし、後になってカポネは思い出すだろう。自分を裏切ったその男こそ、あの幼なじみのジョニーであることを。

その後も、敵対する犯罪組織[シンジケート]との抗争で死屍累々の街なかをはいずりまわるなど、血塗られた過去にまつわる“地獄めぐり”は続く。そのはてに、邸内で脳卒中の発作を起こして倒れているところを発見されるカポネ。一命はとりとめたものの、カーロック医師の命令で葉巻の代わりに短く切ったニンジンを咥えさせられるその姿は、もはや滑稽さ以上に哀れそのものだ。さらに、ますます意識の混濁と周囲の者たちへの疑心暗鬼にとらわれたカポネは、ガウンの下はおむつ姿といういでたちで、ついにマシンガンを手に邸内を徘徊し誰彼かまわずぶっ放しはじめるのである。

とにかく、『カポネ』というタイトルからこれを実録ものの「ギャング映画」だと思って見に来た観客は、それこそ驚きとまどうばかりだろう。いったい何なんだ、この“「病人」の映画”はと。

そう、本作が有名なギャングを主人公にしたアクション映画でも、単なる「伝記」映画でもないことは、もはや述べるまでもないだろう。ここで描かれるのは、家族や周囲の者たちから「フォンス」と呼ばれ(……アル・カポネの本名である、「アルフォンス」に由来する愛称。そして映画のなかでも描かれるが、カポネ自身も引退後は「アル」と呼ばれることを嫌っていたらしい)、病魔によって心身をむしばまれていく病人の、その「最期の日々」だ。そんな主人公による“末期の眼”で見られた光景[ビジョン]とは、いったいどんなものか。いっぽうで家族やFBIなど、日に日に変わりはてていくフォンス(=カポネ)を前にとまどい振りまわされる周囲の者たちの姿を点描しながら、あくまでもこの映画は、「狂気」という自身の内なる“檻のなか”に閉じ込められた男の「眼に映るもの」を、たぶん“それだけ”を見せようとするのである。

ところで監督ジョシュ・トランクといえば、偶然に超能力を手にした高校生たちの葛藤を描くSF青春映画『クロニクル』によって、一躍センセーションを巻き起こしたことで知られている。その後、マーベル・スタジオのSF大作『ファンタスティック・フォー』の監督に抜擢されるものの、今度は興行・批評的に惨敗。予定されていた『スターウォーズ』のスピンオフ作品からも降板させられるという、若くしてすでに毀誉褒貶の激しい御仁である。

だが、監督のほかに脚本と編集も手がけたこの『カポネ』を見ただけでも、トランクにはメジャーなSF大作を撮る「器用さ」よりもっと自身の資質に“内向”する映画づくりこそがふさわしいように思えてしまう。少なくとも、主人公カポネの見ている「(妄想)世界」と妻や周囲の者たちの見ている「(現実)世界」を、何ら線引きすることなくどちらも同じ「リアル」なものとして描くような“難解さ”を指向=嗜好するような男なのだ(……まあ、「マイナー系」だと思われていたのに『X-MEN』を成功させた、ブライアン・シンガー監督のような“例外”もあるんだが)。

とまれ、カポネが暗黒街時代の妄想世界をさまようあたりや、現実と非現実の境界こそを「リアル」なものとして描くあたりの感覚は、どこかデイヴィッド・リンチの作品を想起させる。そういえば、カポネと妻のメエ、そして“幽霊”のジョニーがいっしょに『オズの魔法使』を見る場面があった。言うまでもなく『オズの魔法使』とは、リンチの『ワイルド・アット・ハート』という作品世界の重要な“鍵[ヒント]”のひとつだ。

そしてその印象は、この映画にカイル・マクラクランが出演していることでほぼ“確信”となりつつある。さらに、何と言っても本作の「リンチ風味」を決定的にしているのが、『ロスト・ハイウェイ』や『マルホランド・ドライブ』などの撮影監督ピーター・デミングの起用であるだろう。ーーその「闇」の深さが主人公の「病み」につながる地下室の場面と、フロリダの「緑」の鮮烈さ!

もちろんそれで、監督のジョシュ・トランクがリンチと同質の才能の持ち主であるとか、単なる追随者であると言いたいわけではない。晩年のカポネの「病み(=闇)」のビジョンを描くのに、デイヴィッド・リンチとその作品をおおいに参照枠とした、その“痕跡[マーキング]”としてのリンチ組の役者や撮影監督の起用だったのではあるまいか。

何よりここでトランク監督は、最後の最後にひとつの“救済”を用意する。ーー病魔と過去の記憶にさいなまれ、もはや自分が自分でいられるその「魂」すら消えつつあるカポネ。その彼の手に、別の手がそっと添えられる。そのとき一瞬見せる、アル・カポネならぬ「アルフォンス・」カポネの表情……

それこそリンチには求めようもない、ジョシュ・トランク監督とこの映画における、最も美しい“瞬間”なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?