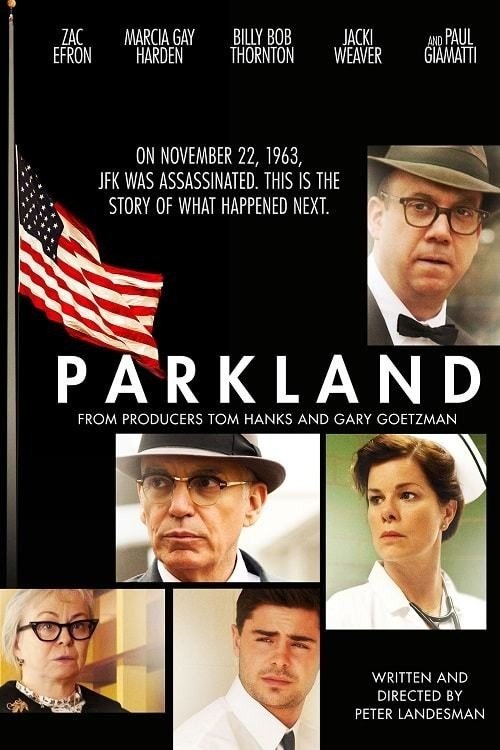

いつかどこかで見た映画 その39 『パークランド ケネディ暗殺、真実の4日間』(2013年・アメリカ)

“Parkland”

監督・脚本:ピーター・ランデズマン 撮影:バリー・アクロイド 出演:ザック・エフロン、ビリー・ボブ・ソーントン、ポール・ジアマッティ、マーシャ・ゲイ・ハーデン、ジャッキー・ウィーヴァー、ロン・リヴィングストン、ジェームズ・バッジ・デール、コリン・ハンクス

オリヴァー・ストーン監督の代表作のひとつである『JFK』を公開時に見た時、大方の好評ぶりにもかかわらず、“ある一点”においてほとんど正視に耐えられない思いと怒り(!)にかられたことを、今もありありとおぼえている。以来、あの映画は再見していないが、たぶん今後も見直したいとは思わないだろう。

ーーなるほど、絶好調だった当時のストーン監督作品らしい強引かつ押しの強いハッタリ度満点の脚本と演出ぶりで、3時間以上の長丁場をあっという間に見せきってしまう。ケヴィン・コスナーを筆頭に、豪華スター陣の熱気あふれる演技合戦も魅力的だ(……特に、ジャック・レモンとウォルター・マッソーの名コンビを久方ぶりに共演させた、配役の心憎さ!)。この映画を見た者は、主人公の地方検事ギャリソン(と、ストーン)が主張するケネディ大統領暗殺の「陰謀説」に、かなりの程度まで説得されてしまうに違いない。

が、しょせんすべては憶測や仮説による虚構[フィクション]であり「劇映画[フィクション]」にほかならぬ本作にあって、ひとつだけ厳然たる「事実[ファクト]」が存在する。いうまでもなく、ケネディ大統領が狙撃された瞬間をとらえた「現実の映像」である。……ケネディの頭部が血しぶきとともに吹っ飛ぶその場面を、ストーン監督はこの映画のなかで何度も何度もリフレインする。もちろんそれは、主人公のギャリソンにとって複数の狙撃犯がいたことを証明するための決定的な証拠だから、ということではあるんだろう。けれど、そこで映画が何度も繰り返し映し出すのは、まぎれもない「現実の殺人現場」であること。その一点にたいして、オリヴァー・ストーン監督はほとんど、というかまったく何の躊躇も逡巡もないかのようなのだ……

しかもこの映画は、その映像にライフルの発射音と、頭部に弾丸が命中した時の効果音(!)までつけ加えていたのではなかったか(……とは、あくまでぼくの思いこみにすぎず、実際には映像のみだったかもしれない。が、それでもだ)。それを、これでもかといわんばかりに何度も映し出す時、ぼくは深い嫌悪とともに、この映画とオリヴァー・ストーン監督という男を心底軽蔑することとなったのだった(もっとも、それ以前からストーン監督の映画は、どれもこれも好きになれないでいたんだが)。たとえ作り手にどんな言い分やら“大義”があろうと、ここにあるのは実際に人が撃たれた瞬間をとらえたもはや「殺人[スナッフ]映画」に他ならない。その自覚も葛藤もなく(……というか、ストーンとしてはそれが実際に法廷で提出された「証拠映像」なのだから、ここで用いて何が悪い、ということなんだろうか?)ほとんど嬉々(!)としてその映像を繰り返すような輩のことこそを、“鬼畜”と呼ぶにふさわしい……

(……実は、この話には後日談ならぬ“前日談”がある。この『JFK』よりずっと以前に、ぼくはケネディ大統領暗殺の決定的瞬間をとらえた問題の映像を見ていたのだった。それは『アメリカン・バイオレンス』という、ドキュメンタリーというか、実際の殺人や殺人犯たちの記録映像をならべた悪趣味極まる映画で、そこでもこのケネディ大統領暗殺場面は、ベトナム戦争での捕虜銃殺などとともに“目玉商品”のひとつとして扱われていたのである。しかも、効果音をつけて同じ場面をリフレインする趣向は、『JFK』とまったく同じ! つまりオリヴァー・ストーン監督は、このゲテモノ映画と同じ穴のムジナであることを、はからずも証明してしまったわけだ。ーーところで、ぼくはこの『アメリカン・バイオレンス』を、劇場公開じゃなくテレビで見ている。しかもそれは、午後9時からのゴールデンタイムに放映(!)されたものだった……。この事実こそある意味最も恐ろしく、“バイオレント”かもしれない。)

そうして今回、『パークランド ケネディ暗殺、真実の4日間』という映画で、ぼくはふたたび(というか、みたび)この「現実の映像」と出会うことになる。邦題にあるとおり、ケネディ大統領暗殺の当日からその後の4日間を描いた群像劇にあって、主要な登場人物のひとりがその「狙撃の瞬間」という世紀のスクープ映像を撮影した男なのである。

……ケネディ大統領暗殺をめぐる映画といえば、先にあげた『JFK』や、『ダラスの熱い日』が有名だ。そのいずれもが、“事件の背後に国家レベルの巨大な陰謀があった”と、まことしやかに物語るものだった(……もう1本、こちらはほとんど無名作だが、ダニー・アイエロが主演した『ジャック・ルビー』という映画も見たことがある。これは、ケネディの暗殺犯として逮捕されたオズワルドを、連行される途中で射殺したジャック・ルビーが主人公という変わりダネ。そこでは、ケネディとマフィアの関係とそのもつれが、“暗殺”につながっていると暗示されていた)。だが、この『パークランド』は、そういう「陰謀史観もの」とは一線を画す。ここで描かれるのは、1963年11月22日の暗殺当日から25日までの4日間に、事件にかかわった、あるいは巻き込まれた人々がどのような状況下を生き、翻弄され、苦悩したかという、あくまで「真実」をめぐるドラマなのである。

……作品のタイトルにある「パークランド」とは、ケネディ大統領が運び込まれた病院の名称。ケネディ大統領夫妻のパレードに浮きたつダラス市民たちの光景にはじまり、狙撃されてパークランド病院に運び込まれ、大混乱のなか施される懸命の救命処置、死亡後のシークレットサービスやFBI捜査官たちがとった行動などを、映画はリアルに“再現”していく。

ほどなくして、大統領暗殺の容疑者として逮捕されたオズワルド。困惑するその兄や、息子は政府の工作員だと信じて疑わない母親など、彼の周囲の人間模様も描かれるなか、オズワルドもまた銃撃されて死亡(運ばれたのが、ケネディ大統領と同じパークランド病院という運命の皮肉……)。こうして、暗殺の真相は闇に閉ざされることとなり、事件から4日後、盛大に営まれるケネディ大統領の葬儀とともに、オズワルドもまた地元近くの墓地にひっそりと埋葬される。

本国アメリカでの批評では、「単なる歴史の再現に終始したもの」と手厳しいものもあった。確かに本作は、これまでのような“暗殺の「真相」”に迫るといったたぐいのセンセーショナルな作品ではない。なるほど、実はオズワルドが別件でFBIからマークされていたとか、その母親の狂信的な言動など興味深い事実を盛り込んではいるものの、それをことさらクローズアップすることなく、あくまでテキサス州ダラスにおける“1963年11月の4日間”を再現していくのである。

もっともそこには、このケネディ暗殺こそが「アメリカ現代史」における決定的な転回点、あるいはもっと深い“喪失”であり、われわれはそういった事件の真実ではなくその「事実」こそを描くのだ、という作り手の意思がある。ただその“真摯さ”ゆえに、前述のような「単なる歴史の再現」などという否定的な意見が出てくることも否めないだろう。もっと「劇[ドラマ]」として面白くできたはずじゃないか、と。

だが、少なくともぼくという観客は断固として本作を評価し、支持したい。それは、最初にぼくが問題視(?)した大統領暗殺の瞬間の“あの映像”を、この映画がどのように扱ったかということにかかわってくる。ーーザプルーダーという男(……演じるのはポール・ジアマッティ。相変わらず素晴らしい!)が撮ったその8ミリ・フィルムは、本作でも何回か映し出され、それを映画内の人物たちはもちろん、われわれ観客もそのたび見ることになる。けれどそれは、同じ映像でありながら『JFK』や『アメリカン・バイオレンス』のそれと“まったく別のもの”という印象をあたえるのである。

そう、そこには歴史だの真実だのという以前に、「死者の尊厳」を見失わない作り手たちの節度があるのだと、ぼくは思う。そのことは、この映画に登場する2つの棺(ひつぎ)の場面でもあきらかだろう。

そのひとつは、大統領専用機でダラスからワシントンへと運ばれようとする、ケネディの棺だ。大統領の遺体を貨物室などに置けないと、懸命に座席を取り外し、扉を削って広げようとするシークレットサービスの男たち。

そしてもうひとつは、狙撃犯オズワルドのもの。どの教会からも葬儀を断られ、それでも何とか彼の遺体は郊外の墓地に埋葬されることになる。家族のほかには、数人の記者しか立ち会いの者がいない。身内に自分しか男手がないオズワルドの兄は、棺を運ぶのを手伝ってくれないかと記者たちにたのむ。一瞬とまどいながら、カメラを置いて棺を担ぐ記者たち……

このいずれの場面も、静かに、深く心に残る。それは本作が、センセーションな話題性や派手派手しい見た目の「面白さ」ではなく、歴史の一場面と、そこに生き死んでいった者たちへの敬意と「人間」としての尊厳(たとえ、それが“大統領暗殺犯”であっても、だ)こそを大事に見つめようとする、だからこその感動であるに違いない。

そして、ポール・ジアマッティをはじめ、ビリー・ボブ・ソーントンやマーシャ・ゲイ・ハーデン、ザック・エフロンなど、派手さこそないものの実力派スターを配したキャストも魅力的だ。が、やはりこの映画にあって最も“らしさ”を感じさせるのは、「トム・ハンクス」だろう。出演者としてでなく、ここではビル・パクストン(!)とともにプロデューサーのひとりとして名前を連ねるだけだが、その実ハンクスの存在が本作にあっていかに大きいものであったか。それは、本作の撮影監督に自身の主演作『キャプテン・フィリップス』のバリー・アクロイドを引っ張ってきたことひとつをとってもあきらかだ。

そう、この『パークランド』は、まるでトム・ハンクス自身のように「誠実さ」につらぬかれた映画なのである。もうそれだけでじゅうぶんといった、ささやかながら美しい作品だと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?