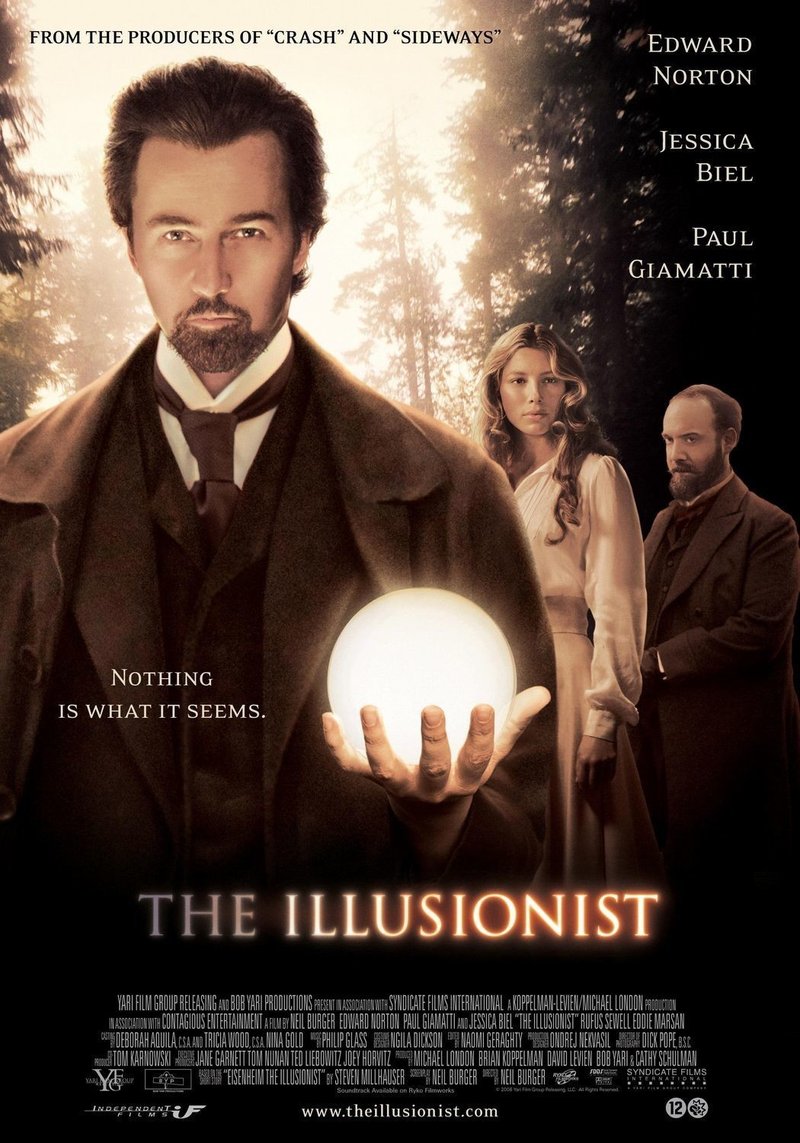

いつかどこかで見た映画 その105 『幻影師アイゼンハイム』(2006年・アメリカ)

“The Illusionist”

監督・脚本:ニール・バーガー 原作:スティーヴン・ミルハウザー 撮影:ディック・ポープ 音楽:フィリップ・グラス 出演:エドワード・ノートン、ポール・ジアマッティ、ジェシカ・ビール、ルーファス・シーウェル、エディ・マーサン、ジェイク・ウッド、トム・フィッシャー、アーロン・テイラー=ジョンソン、エレノア・トムリンソン、カール・ジョンソン

さて、今回は先ず1冊の小説から始めよう。と書いて、何だ、また例によって“脱線”かい、などと呆れないでいただきたい。これも大事なネタふり(?)というワケでもないんだが、『幻影師アイゼンハイム』という映画を見ながら、否応なしに思い出したのがその小説なのだった。たぶんぼくのなかで、それらふたつの作品は何らかの「共鳴作用」を引き起こすものがあったんだろう。だからそこから始めることは、おおいに「意味」のあることにちがいない。

そしてその小説とは、1940年に発表されたアルゼンチンの作家アドルフォ・ビオイ=カサーレスによるもの。タイトルは『モレルの発明』という(けっこう有名な作品だから、ご存知の方も多いのでは?)。

主人公の《私》は、終身刑を宣告され、故国ベネズエラを脱出した政治犯。とある孤島にたどり着いた《私》は、そこがかつてのリゾート地で、今はもう誰も住んではいないことを知る。

だがある日、無人島であるはずの島に、どこからともなくバカンス客の一団が現れる。一日中ダンスをしたり、優雅に散歩を楽しんだりする彼らから身を隠す《私》は、そのうちのひとり、フォスティーヌと呼ばれる若い女性に魅せられていく。そして、ついに彼らに自らの存在を明らかにしたものの、フォスティーヌをはじめバカンス客たちは、《私》を完全に黙殺するばかり。そればかりでなく、彼らが一週間ごとに同じ行動、同じ会話を繰り返していることに《私》は気づくのだ。彼らはいったい何者なのか。《私》の狂気が産んだ幻影? それとも、亡霊? ーーこうして不条理な、現実とも妄想ともつかない世界に、主人公(とともに、読者であるぼくたち)は誘われていく。

結局、男女グループの正体が一種の「立体映像[ホログラフィ]」であることを、《私》は突きとめる。それは島の持ち主だったモレルが発明した不思議な映像装置で、島を襲った恐ろしい疫病が蔓延する前に、滞在客の一週間を撮影した映像に過ぎなかった。あたかも実在するかのような、ほとんど完璧な、けれど模造[イメージ]でしかない人々。

《私》は、モレルが遺した撮影装置によって、映像を新たに取り直そうとする。自分も滞在客たちの一員に加わり、一緒にヴァカンスを過ごし、フォスティーヌと恋を語り合うといった風に映像を改変しようというのだ。こうして《私》は、ようやくこの島の本当の「住人」として、その死後も永遠に同じ姿、同じ一週間を繰り返し“生き続ける”ことになる……

どうです、面白そうでしょ? 人間の〈存在〉とは何かを問う哲学的な寓話めいた内容だけれど、2つの太陽、2つの月が輝く絶海の孤島という舞台設定も魅力的な、奇妙な味わいのSF小説として楽しめる。何より、そこで中心的な役割を果たす「立体映像装置[ホログラフィ]」と、それによる“映像人間”たちの世界というアイデアが(……まあ、そんなの今じゃありふれた設定じゃないかとおっしゃる向きもあるだろうけれど)、少なくともぼくという読者には非常に興味深く、強烈な印象を与えたのだった。何故なら、ここでの主人公の《私》とは、いわば“「映画」の中に迷い込んだ人物”に他ならないからーーそう、『忍術キートン(キートンの探偵学入門)』や、シュワルツェネッガーの『ラスト・アクションヒーロー』のように!

生身の人間である《私》にとって、フォスティーヌは映写装置が起動している間だけ現出するうたかたの存在だ。けれど「映画の中の世界」の側に立てば、《私》の方こそがかりそめの儚い存在なのである。いつか死んでこの世界から消滅する《私》に対して、フォスティーヌたちは「映画」が上映されるたびに何回でも現前することができる。それゆえに、《私》は「映画」の中に入り込むことを選ぶーー彼女らとともに「永遠の生」を得るために。

小説『モレルの発明』を、ぼくはこうして「映画」の〈本質〉をめぐる物語として読んだ。そうした「永遠の生」を生きる女性を愛した男(《私》)が、その愛を成就するために「映画の世界の住人」となる……嗚呼、ぼくだってキャサリン・ゼタ=ジョーンズと愛を「語り合える」なら、きっと同じ途を選択するものを!

閑話休題。19世紀末のウィーンを舞台に、エドワード・ノートンが稀代の魔術師[イリュージョニスト]を演じる『幻影師アイゼンハイム』でも、この「立体映像」が物語の重要な“鍵”をにぎっている。……かつて愛を誓い合った侯爵令嬢ソフィと、舞台上で運命的な再会をする主人公アイゼンハイム。若い日にふたりは愛しあいながら、身分が違いすぎることで無理やり引き離された。そして現在の彼女は、皇太子の婚約者だ。

もちろん、アイゼンハイムとソフィの恋は再燃する。しかし、彼女との政略結婚によって皇帝の座をねらう皇太子が、黙っているはずもない。警察は、今やウィーンでカリスマ的人気のアイゼンハイムを、“危険分子”として弾圧。ついには、皇太子に婚約解消を申し入れたソフィが殺されてしまう。

以来アイゼンハイムは、死者の魂を甦らせるという“魔術[イリュージョン]”にのめり込む。それは舞台に、死んだ者の姿を浮かび上がらせ、自ら語らせるというものだった。ある日、お忍びで劇場を訪れた皇太子を知ってか知らずか、アイゼンハイムは舞台上にソフィを甦らせるのだ。

この“死者の魂”を、まさしく『モレルの発明』のホログラム(立体映像)のようなものとして、映画は描く。初めは曖昧な像が、次第に本物と見まがう鮮明さで舞台に立ち、歩き、しゃべり出す。しかし観客が触れようとしても、もちろんそれは実体のない「映像」でしかない。そんな「幽霊」めいた、けれどもあきらかに人工的な幻影[イリュージョン]である“最愛の女性”と、それを見つめるアイゼンハイム。ーー死と引き替えに「不死」となった女性と、それをただ見つめるしかない男とは、何と心揺さぶられる構図だろう! だってそれは、「映画」とわれわれ観客の関係性そのものであるのだから。

……とまあ、ここまで「(立体)映像」にばかりこだわってハナシを進めてきた。が、すでにご覧になった方はご承知の通り、以上のような事柄なんぞ、本作にとって実のところほんの“口実(!)”でしかない。この映画は、劇中の人物たち(と、ぼくたち観客)を、さらなるトリックで見事に騙そうとする。そのための仕掛け[ギミック]のひとつでしかないのである!

逆にいうなら、だからこそこの映画は上質なエンタテインメントたり得たのだし、鬱陶しい〈寓意〉や哲学的な主題など求めてはいまい大多数の観客にとっても、本作は“誠実”だったというべきだ(……ぼく自身もまた、ラストのオチに「やられたなぁ!」と快哉を叫んだクチだ)。

そのうえでなお、やっぱりぼくはこの映画に少なからず“震撼”された。確かにドラマとしては、最後のどんでん返しに向けて巧妙に仕組まれ、見る者をアッといわせるまさにひとつの「イリュージョン(=見せ物)」であり、それ以上のものではないだろう。けれど、見終わった後にいつまでも心をとらえて離さないのは、実のところそんな作劇[プロット]の妙味ではないのである。

それは、たとえばまだ10代だった主人公が、愛するソフィに手作りのペンダントを渡す、その何気ない小さな場面に満ち満ちていたハッとするほどの「美しさ」だ。あるいは、まるで21世紀の今あらためて「映画」を“発見”したかのように用いられるアイリスイン(画面が周囲から少しずつ中心に向けて暗転していく、サイレント映画時代の手法)のもたらす、驚くほどのみずみずしさだ。これが長編2作目という監督・脚本のニール・バーガーは、『デュエリスト・決闘者』のリドリー・スコットや『エレファント・マン』のデイヴィッド・リンチがそうだったように、ここで「娯楽映画」をめざしつつ、同時にひとつの〈独創性〉を実現しているーー少なくともぼくには、そう思えたのだった。

もちろん、この映画の担い手がスコットやリンチと本当に比肩する才能の持ち主なのか、と問われたなら、正直ぼくにもわからない。しかしこの、『幻影師アイゼンハイム』という作品に関しては「素晴らしい!」と断言できる。だからこそ個人的に、あくまで個人的に、本作の主人公が(映画の途中まで、勝手にぼくがそう信じ込んでいたように)、もはや「現実」のヒロインではなく「幻影=不死[イリュージョン]」となったヒロインこそを追い求める、もうひとつの『モレルの発明』のような物語であったなら……と、思わずにはいられない。そう、きっとその方がもっと魅惑的で幻惑的な逸品となったに違いないと、未練がましく思うのであります。

最後に、19世紀末ヨーロッパの空気感とはかくやというディック・ポープの撮影とプラハ・ロケ、役者たちの魅力も映画の成功に大きく貢献していることを特筆しておきたい。なかでも、皇太子の側近でありながらアイゼンハイムの魔術に魅了される警部を演じた、ポール・ジアマッティの素晴らしさ! ……映画のラスト、すべての「真相」を覚った警部が、自嘲とも哄笑ともつかない“笑い”を浮かべる。あの笑い顔があったからこそ、ヘタをすれば観客をシラけさせかねない最後の「謎解き」のフラッシュバックが、かくも爽快なものになったのではあるまいか。……こちらの33回で書いた『シューテム・アップ』もそうだったが、いやまったくジアマッティの出演作にハズレなし。と、これだけはまこと「真理」であるようだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?