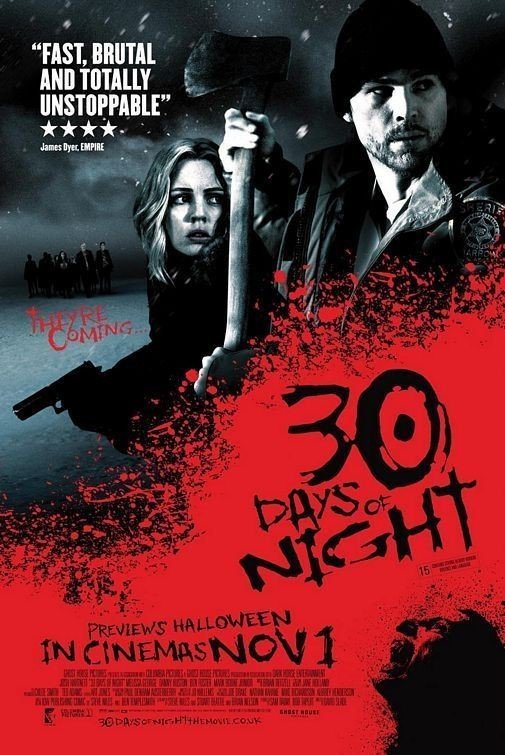

いつかどこかで見た映画 その16 『30デイズ・ナイト』(2007年・アメリカ)

“30 Days of Night”

監督:デイヴィッド・スレイド 脚本:スティーヴ・ナイルズ、スチュアート・ビーティー、ブライアン・ネルソン 出演:ジョシュ・ハートネット、メリッサ・ジョージ、ダニー・ヒューストン、ベン・フォスター、マーク・ブーン・ジュニア、マーク・レンドール、アンバー・セインスベリー、マヌー・ベネット、ミーガン・フラニック

人は、どうして「ホラー映画」を見るんだろう?

……今まであまり疑問に思ったこともないけれど、考えたならこれは、なかなか奥深い(?)問いかもしれない。ぼくも、おそらくアナタにしても、実生活においてサイコな殺人鬼やらモンスターやらに出会いたくないだろう。というか、そもそも恐怖を感じたり、ハラハラすることさえゴメンこうむりたいのではあるまいか。

だのに、わざわざカネを払ってまで映画を見て、怖い思いをしたり、後味の悪いイヤ~な気分になったりしようとする。グロテスクな怪人やゾンビやエイリアンやらといった超自然的な存在が、人を残忍かつ容赦なく殺しまくる光景を見て、目を閉じたり、悲鳴をあげたり、後ろ暗い興奮をおぼえたり、時にはヒステリックに哄笑したりするのだ。いやはや、人間とは何とマゾヒスティックな生き物であることだろう(一方でそこには、「殺す側」である殺人鬼やモンスターの方に我々が感情移入して、ひそかに殺戮を楽しむというサディスティックな感情がないとも言いきれず、いずれにしろ二重に“倒錯”した心理がホラー映画の「魅惑」をかたちづくっていることは間違いない)。

1920年代から30年代にかけて活躍し、今も一部で熱狂的な“信者”をもつアメリカの怪奇・幻想文学の大家H・B・ラブクラフトは、《最も起源が古く最も強烈な感情とは、恐怖である。そして最も起源が古く最も強烈な恐怖とは、未知なるものに対する恐怖である》と書いている(「文学における超自然的恐怖」/『ホラー小説大全』風間賢二著より引用)。……動物にとっての恐怖とは生命の危機(=死)に直面することであり、人にとってもその感情はごく近しいものだった。そしてその、最大の「未知なるもの」である〈死〉を何とかコトバにしよう、「既知なるもの」にしようとしたのが、たとえば神話であり、宗教であり、そこから派生していった演劇や詩、小説などにおける数々の「物語」ということになるんだろう。

そして言うまでもなく、ホラー映画もまたそうした「物語」を描き続けてきた。そもそも映画の黎明期には、罪人の処刑現場を再現した“疑似ドキュメンタリー”が撮られていたというから(……19世紀半ば頃からパリで流行したという、残酷な殺人現場や猟奇的な犯罪を再現したキワモノ風の興行「グランギニョール」が、その先がけではあるけれど)、恐怖は映画における最も中心的なモチーフなのだった。

そう、どうやらヒトという生き物は、“恐怖する”ことになぜか執着を持っているらしいのだ。それはつまり、恐怖の根源にある〈死〉に対して畏れると同時に魅了されてもいるという、きわめて両義的[アンビヴァレント]な感情を抱いているということなんだろう。死はコワイ、けれど、それから目をそらせない……。だから人間は、飽きることなく〈死〉を詩や小説で、絵画で、演劇で、そして映像で、繰り返し描き続け、それを「楽しむ」ことをやめなかったのだ。

こうしてヒトは、直截的に〈死〉を見世物[スペクタクル]化したホラー映画を見る。かくいうぼくもまたこの手の映画が大好きで、駄作・傑作を問わず嬉々としつつ見続けてきた(……実を言うと、WPW症候群とかいうごく軽い不整脈を抱える身としては、ホラー映画など文字通り「心臓に悪い」んだけれど・笑)。もっとも、前述したような心理学的(?)見地からだけじゃなく、ホラー映画が今や新人監督の腕だめし的な場であり、その発見に立ち会えることも、「見る」動機として大きなポイントだろう。さらにこのジャンルが、特にアメリカ映画において時代や社会の“空気”を映し出すという、アクチュアルな面での興味深さもある(……どんなに低俗で悪趣味な作品であろうと、いや、むしろその方が、時代や社会の「集合的無意識」とでもいうしかないようなものを意図せずして反映しているものだ。たとえば、共産主義への嫌悪と恐怖を露骨に顕した1950年代アメリカの低予算SFやホラー映画。あるいは、ベトナム戦争に負け反体制運動で挫折するという二重の「敗北」がもたらした虚無感を刹那的な暴力に仮託する、1970年代の一連のヴァイオレンス・ホラーの数々を想起しよう。それらは、見事なまでにある種の同時代的観念[イデオロギー]を映し出していた……)。

とにかくこのようにホラー映画は、その草創期から撮られ続け、見られ続けてきた。それはヒトの心やこの世の中の「闇(=病み)」をスクリーン上にさらけ出すことで、一種の〈浄化[カタルシス]〉をもたらすものである。どんなに直截的で、醜悪かつグロテスクな〈死〉の場面が登場しようと、それがあくまで「映像[イメージ]」であることによって我々は楽しむことができる。というか、決して知り得ない〈死〉というもの(なぜなら、それを「知った」時にヒトはこの世のものではなくなっているのだから……)を目の当たりにすることで、あるいは、そんな死や恐怖をもたらす邪悪な存在(こそ、ヒトの心や社会の暗部のメタファーでもあるんだろう)と対面することで、ぼくたちは逆に“救われる”のだ。

では、そんなホラー映画の「現在」とはどのようなものか? ーーたとえば最近もリヴ・タイラー主演の『ストレンジャーズ 戦慄の訪問者』を見て、それが“「恐怖」というより「不安」をめぐる映画”なのだと思われた。そしてその「不安」とは、どこの誰かもわからない“よそ者[ストレンジャーズ]”に、理由もわからないまま平和な日常(=秩序)を乱され、壊されることからくる。そういう意味でこの映画は、間違いなく「9・11」以後のアメリカ社会のメンタリティを反映し、その隠喩[メタファー]なのだった。

あの作品の中で、いよいよ「訪問者たち[ストレンジャーズ]」によって“処刑”されようとする主人公カップルは、最後に「愛してる」と告げあう。それは、「9・11」の同時多発テロの際ハイジャックされたユナイテッド93機の乗客たちが、いよいよ最期を覚悟した時に携帯電話で家族や愛する相手に対して「愛してる」と告げあったという逸話[エピソード]を再現したものに他ならない。あるいはM・ナイト・シャマラン監督の『ハプニング』でも、このエピソードが、クライマックスでやはり変奏され再現されていたこと思い出してもいいだろう(さら、フランク・ダラボン監督の『ミスト』もまた、この“文脈”で見直すことができるかもしれない)。お互い冷えきったカップルや夫婦が、突然襲ってきた得体のしれない脅威と死の恐怖の前に、ふたたび“愛”を確認しあう。ーーそしてぼくたちは、今またこの“「9・11」以後”ともいえるホラー映画のパターンに、『30デイズ・ナイト』で出会うことになるのだ。

人気スターのジョシュ・ハートネットを主演に迎え、サム・ライミと、『死霊のはらわた』以来の盟友ロバート・J・タパートがプロデュースした本作。真冬となれば30日間も太陽が昇らず交通も途絶える、まさに“陸の孤島”と言うべきアラスカの小さな街を舞台に、突然訪れた吸血鬼集団と住民たちの攻防を描いたヴァンパイア映画である。

この作品の面白さは、何より“太陽の昇らない街に現れた吸血鬼たち”という設定だろう。唯一の弱点である太陽の光がない閉ざされた世界で、またたく間に住民を血まつりにあげていく吸血鬼集団。わずかな生存者たちは、とにかく太陽がふたたび昇る日まで彼らから身を隠すしかない。宣伝惹句[コピー]にある通り、《かつてない斬新な極限状況のもと、絶体絶命のスリルを体感するサヴァイヴ・アクション大作》として、観客はハラハラしながら人々の「生存[サヴァイヴ]のための抵抗を見守ることになる。

ただ、ホラー映画としてはこの作品、正直ほとんど怖くない。吸血鬼たちは確かに凶暴かつ残忍だが、恐怖やおぞましさの対象というよりも、首領[ボス]を中心とした“無慈悲な侵略者”といった面が強調されている。その上で、その首領が口にする異国風のコトバや、ヴァンパイア映画であるのに「十字架」にまったく言及されないなど、彼らの“異教徒ぶり”が巧妙にクローズアップされているのである。

その「意図」するところのものが何であるのかは、もうあきらかだろう。“得体の知れない者たち”への〈不安〉と、それらがもたらす〈死〉の恐怖を主旋律とした本作もまた、“「9・11」以後の映画”であることに、作り手たちは(たぶん)自覚的だ。その上で、そういった〈不安〉や恐怖にカタチを与え「物語化」するーー「可視化=映像[イメージ]化」することで一種の“悪魔払い”しようとする、『ストレンジャーズ』や『ハプニング』など一連の作品に連なるものとして、この映画はあるのだった。

だから、と言うべきか、本作の主人公もまた「破局寸前の夫婦」だ。ジョシュ・ハートネット演じる街の保安官と、離婚協議中の妻は、吸血鬼集団との攻防に否応なく巻き込まれる。そして最後、主人公の自己犠牲的な活躍(『ユナイテッド93』の乗客たち!)の果てに、ふたりはふたたび“愛”を口にするようになるだろう。……「外」から突然やって来る〈死〉の恐怖を前に、人々はあらためて「内」なる者との“絆”をもう一度見出す。これこそが、今のアメリカ社会における「救済」、あるいは魂の「慰安」のかたちなのだと言わんばかりに。

そういった社会心理学(?)めいた解釈を振りかざさずとも、この映画、ジョン・カーペンター監督の『要塞警察』や、同じく『ヴァンパイア・最期の聖戦』にも通じる一種の西部劇風テイストを単純に楽しめばじゅうぶんかもしれない。さらにサム・ライミ監督の出世作『死霊のはらわた』のなかで、死霊に取り憑かれた女を斧でぶった斬ったように、ここでも吸血鬼を始末するため斧で首を切り落とすという場面に、思わずニヤリとさせられたりもする。ーーこの手の映画としては破格の予算をかけてマニアックな「B級映画」を創りあげてみせた、サム・ライミならではの“粋”を、ここはひとつ理屈抜きで(と、さんざん理屈をこねてきた後で言うのも何ですが……)大いに面白がろうじゃないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?