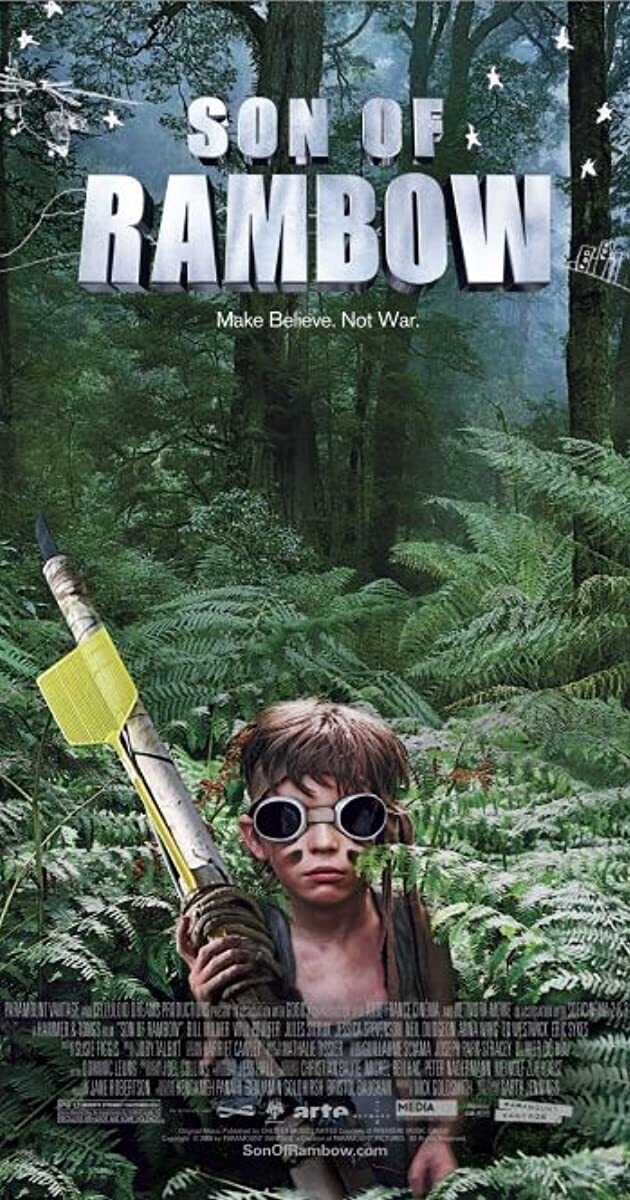

いつかどこかで見た映画 その121 『リトル・ランボーズ』(2007年・イギリス=フランス)

“Son of Rambow”

監督・脚本:ガース・ジェニングス 撮影:ジェス・ホール 出演:ビル・ミルナー、ウィル・ポールター、ジェシカ・ハインズ、ニール・ダッジェ、オンジュール・シトリュク、エド・ウェストウィック、アンナ・ウィング、エリック・サイクス、アダム・ゴドリー、エイサ・バターフィールド、アダム・バクストン

私事ながら、我が家には一人息子がいる。現在14歳の彼は、学校・勉強嫌いのところだけ親に似たものの、ケシカランことに本は読まず、映画などまったく関心がないという、 まさに「不肖の息子」というやつだ。

もっともそんなつまらない親のグチはともかくとして、このイマドキの中学生である彼と14年間つきあってきたなかで、あらためてこの年頃の「男子」ってのはいろいろシンドイことだらけだし、古くさい常套句を引っぱり出すなら、まさに“疾風怒濤[シュトゥルム・ウント・ドランク]”の日々だなと、かつての自分自身を顧みて痛感させられた次第。ーーそう、男親にとって息子をさずかることは、自分もかつては「男の子」だったことを思い出させてくれるという“恩寵”を得ることだと思う。息子の成長に接するなかで、世のオヤジたちは、ふと遠い日の自分へと思いやる。そして息子におのれの少年時代を重ね合わせて、郷愁をおぼえたり、思わず切なくなったりするのである。

それはたぶん、ぼくたちが映画のなかの少年ーーたとえば『スタンド・バイ・ミー』や『E.T』などの主人公たちに感情移入し、いつしか彼らに自分を重ねながら見ていることと、同じような心のメカニズムだろう。その多くが思春期前の男の子たちを主人公とした映画は、描く物語は違えども、どれも同じメッセージを繰り返しぼくたちに語りかける。つまり、“やっぱり「12歳」までが男(の子)にとっての黄金時代だったのだ”と。

それら作品は、〈性〉に直面する手前の少年たちが、幼いながらにいかに高潔で「倫理的」な存在であるかを説き続ける。彼らが友情を何より重んじ、心ゆるした友にはどこまでも忠誠を貫き、その無垢さゆえにオトナたちの偽善や裏切りを告発する。……まもなく、彼らもまた思春期の肉体的・精神的なカオスに見舞われることを知っているわれわれは、だからこそいっそう「12歳」たちの“崇高さ”を、ある感傷や諦念や郷愁とともに振り返るのだ。

もっとも、映画のなかで描かれる「男の子」も、当然ながら国によって置かれた環境や状況は異なってくるだろう。“新大陸”アメリカの場合、自然や異世界に参入する「通過儀礼[イニシエーション]」の物語としてそれは語られ、その試練を通じて少年たちの「無垢」と、成長という名の「喪失」が描かれる(先にあげた『スタンド・バイ・ミー』こそ、その見事に規範的な作品であり、だからこそあれほどまでに愛され続けるのではあるまいか……)。

一方、“旧大陸”ヨーロッパ諸国や中東の場合、少年たち(いや、「少女たち」もまた)はもっとシビアな立場にたたされるようだ。彼らは、幼なくして厳しい現実と直面させられ、一刻もはやく「おとな」になるよう求められる。つまりは「社会化」させられるのである。

……親(=オトナ)に甘えることもできず、自然や異世界のかわりに、苛酷な現実の「世界」へと放り出される「子ども」たち。たとえばフランスのフランソワ・トリュフォー監督による『大人は判ってくれない』は、そんな「疎外[スポイル]」された少年の孤独と彷徨を描いたものだった(……そんな主人公アントワーヌ少年にも唯一無二の「親友」がいたのは、この映画のおおいなる“救い”だったけれど)。あるいは、アッバス・キアロスタミ監督の『友だちのうちはどこ?』をはじめ、イラン映画で描かれる少年少女は、誰もが親やオトナたちの生活を手伝い、働くことを求められる(……でも、そんな彼らがかえって「子どもらしさ」に輝いているのは、なぜなんだろう?)。

では、英国の場合はどうか。チャールズ・ディケンズの小説『デイヴィッド・コパーフィールド』の時代から、この国は少年を主人公とした物語を数多く輩出してきた。映画にしても、『小さな恋のメロディ』や『戦場の小さな天使たち』、『オリバー!』、『リトル・ダンサー』をはじめ、映画ファンならたちどころに何本もの作品名を列挙することができるにちがいない。そして多くの場合、物語の中心となるのは彼等が直面する階級差[クラス]や、家族関係、あるいはそういったものの延長線上にある学校での抑圧的な教師や校則(=拘束)などとの葛藤なのだった。

そう、英国映画における「男の子」たちは、オトナや社会に対して抵抗する。現実が四面楚歌[スクエア]で抑圧的であればあるほど、彼らはそこから逃れようとし、時には実力行使で反逆するのだ(……あの『小さな恋のメロディ』だって、小学生たちのほほえましい初恋を描いたラブストーリーに見えて、実は、学校や親や社会といった既成の価値観に「否!」を突きつけた1960年代後半の世界的な学生運動[スチューデント・パワー]に呼応するものだったことを思い出そう)。そうして彼らは「素晴らしい新世界」をめざし、あるいは自分たちだけの内なる“精神のユートピア”を築こうとする(いうまでもなく、トマス・モアが確立した「ユートピア思想」も、英国由来のものだ)。……英国映画の男の子たちは、その「理想主義」において輝くのである。

と、例によって前置きが長くなりすぎた。ここでの本題は、『銀河ヒッチハイク・ガイド』に続くガース・ジェニングス監督の長編第2作『リトル・ランボーズ』なのだった。

……監督デビュー作にして、いきなりアメリカ資本のSF大作だった(と同時に、いかにも『モンティ・パイソン』のブレーンだったダクラス・アダムズ原作・脚本らしいシニカルな“笑い”に満ち満ちた)前作に対し、今回は、何とシルベスター・スタローン主演映画『ランボー』のリメイク! ーーもっとも、それは映画のなかでのオハナシで、しかもそれを手がけるのがふたりの小学生というオチがつく。そしてこれが、見事なまでに英国らしい「男の子」映画の、なかなかどうして小さな大傑作なのである。

物語の主人公は、11歳のウィルとカーター。父親がいないウィルの家は、厳格な戒律を課すプリマス同胞教会に属し、音楽やテレビ、映画などの娯楽に接することが厳しく禁じられている。一方、カーターも父親がいない。しかも母親は恋人とスペインに行ったきりで、老人ホームを営む家には、弟のことなど無関心な年長の兄がいるだけという家庭環境だ。

ーー聖書に色とりどりの落書きを描き、パラパラ漫画に仕立てながら楽しんでいる内気で空想がちなウィルと、札付きの悪ガキで女子たちの嫌われ者カーター。そんなふたりが学校の廊下で出会い、ちょっとした成り行きから、ウィルはカーターの家で『ランボー』の海賊版ビデオを見てすっかり夢中になってしまう。それをきっかけに、彼らは自分たちもこんな映画を撮ろうと意気投合。カーターが兄貴のビデオカメラをこっそり持ち出し、ウィルを主演に撮影を開始したその映画のタイトルが、『ランボーの息子(Son of Rambow)』なのである。

映画はこの、ウィルとカーターの撮影風景を緒っていく。子どもながらに命がけのスタントや、バカバカしくも自由な想像力(=創造力)にあふれたそれら場面は、抱腹絶倒ながらも実にみずみずしく、純粋[プリミティブ]で、美しい。そこにあるのは、ともに家庭に問題をかかえ、孤独だった少年たちが、いっしょに何かを成し遂げようとすることで心のきずなを結んでいく姿そのものだからだ(……そしてそれは、作品のテイストはぜんぜん異なるけれどぼくにはケン・ローチ監督の名作『ケス』を想起させるものだった。家庭にも学校にも居場所がない少年は、小型のタカを育てて草原で調教する。あの素晴らしい場面に満ちていた、少年とタカとの純粋な“魂の交歓”と同じものが、これら愉快な場面のなかには確かに息づいている)。

ところが、ふたりだけの映画撮影のはずだったところに、大人びたフランス人の交換留学生や、その取り巻きたちが介入してくる。映画しか眼中になかったウィルは仲間が増えたことを喜ぶが、カーターは面白くない。やがてふたりのあいだに決定的な“溝”ができた時、あるとんでもない事件が発生するのである。

先に『ぼくのエリ 200歳の少女』について書いた時、ぼくは作家・橋本治の名言《友情はセックスのない恋愛である》を引用した。このことばほど、ウィルとカーターの関係を言い表すのにふさわしいものはないだろう。事件が起こる直前、カーターは泣きながらウィルの変節をなじる。この悲痛な場面は、あらためて彼らが創ろうとしていたのが、映画である以上に、家庭や教会や学校から唯一自由になれるふたりだけの世界、「ユートピア」だったことに思いいたらせてくれるだろう。

この後、ウィルはもう一度カーターとの心のきずなを築き直そうとする。友だちを裏切らないこと、それを破ったならなんとしてでも仲直りすること、それこそが「男の子」たちにとって至高の〈倫理〉だからだ。それがどういう方法なのかは、ぜひ映画を見てほしい。きっと誰もが笑い、泣き、そして“ああ、映画が好きで良かったな”と思わせてくれるだろうから。

最後に、ちょっとした余談。本作の原題は『ランボーの息子』だけれど、ランボーの綴りが“Rambo”ではなく“Rambow”になっている。その理由は結局わからずじまいだが(ただ、映画のエンドロール後にちょっとした“オチ”があるのでご注目!)、ともあれそのタイトルが冒頭近くにあらわれた時、実はそれをぼくは“Rainbow”と見まちがえたのだった。

しかし映画を見終わって、彼ら“ランボーの「息子」たち”にはやはり「虹[レインボウ]」こそがふさわしいじゃないかと、思い直したのだった。ーーそう、「男の子」であるのはまさに虹のようにはかない一瞬であり、だからこそ人生のなかでかけがえのない美しい瞬間なのだと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?