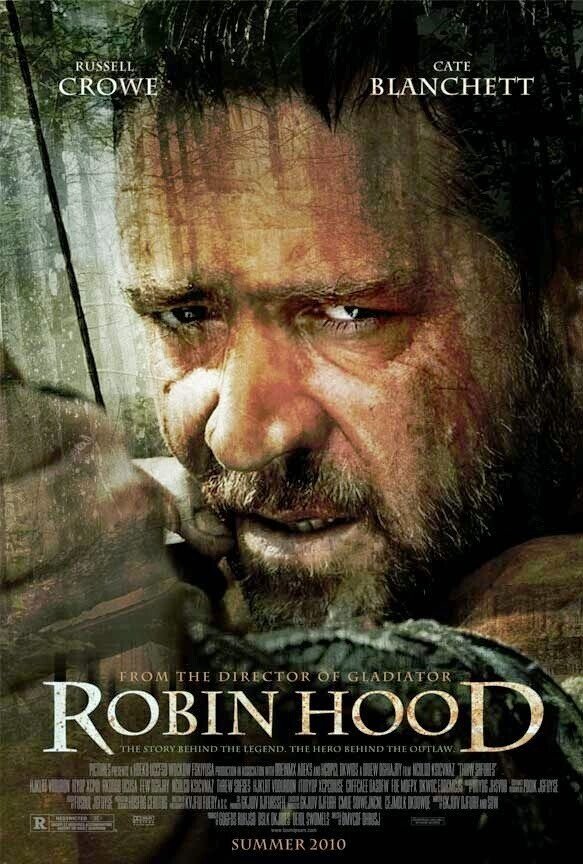

いつかどこかで見た映画 その139 『ロビン・フッド』(2010年・アメリカ=イギリス)

“Robin Hood”

監督・製作:リドリー・スコット 脚本:ブライアン・ヘルゲランド 撮影:ジョン・マシソン 音楽:マルク・ストライテンフェルト 出演:ラッセル・クロウ、ケイト・ブランシェット、マーク・ストロング、ウィリアム・ハート、マーク・アディ、オスカー・アイザック、ダニー・ヒューストン、アイリーン・アトキンス、ケヴィン・デュランド、スコット・グライムズ、アラン・ドイル、レア・セドゥ、マックス・フォン・シドー、マシュー・マクファディン、ダグラス・ホッジ、ロバート・パフ、ジェラルド・マクソーリー、サイモン・マクバーニー

ここのところブライアン・ヘルゲランドの名前をよく見かけるなあと数えてみたら、昨年(2009年)から今年にかけて、『サブウェイ123激突』『ダレン・シャン』『グリーン・ゾーン』『ソルト』『ロビン・フッド』と、実に5本もの作品で脚本を担当していたのだった。しかもその内容が、1970年代の傑作サスペンスのリメイクだったり、レイ・ブラッドベリ風味のダーク・ファンタジーだったり、イラク戦争を背景にした政治アクションだったり、007もびっくりの荒唐無稽なスパイ・アクションだったり、スペクタクルな中世歴史活劇だったりと、見事に関連性がない。……いやはや、これはちょっと凄いんじゃないか。

もっとも、B級ホラー映画から出発して、イーストウッド監督による『ブラッド・ワーク』や『ミスティック・リバー』(……傑作揃いの近年のイーストウッド作品にあっても、本作こそ『許されざる者』以降の最高作だとぼくは思っている)、アカデミー賞脚色賞を受賞した『L.A.コンフィデンシャル』など、数々のハイブラウな作品に名を連ねつつ、一方で『ポストマン』や『陰謀のセオリー』、自身の監督作『ROCK YOU![ロック・ユー!]』や『ペイバック』、そして『悪霊喰』と、ひと筋縄ではいかない映画の“仕掛け人”でもあったりしてきた御仁だ。これくらいの無節操さというか、八面六臂の書きまくりっぷりなど、驚くにあたらないといったところか。そもそも、アカデミー賞と、その年の“最低映画”に与えられるラジー(ゴールデン・ラズベリー)賞を同じ年に受賞するあたりこそ、この「ブライアン・ヘルゲランド」という男の真骨頂なのである。

(ここで閑話休題。しかし、その年のラジー賞を総なめにした『ポストマン』は、「最低」どころか実のところ1990年代アメリカ映画のなかでも10指に入る作品だと、これまたぼくは本気で考えるものだ。ケヴィン・コスナーが監督・主演したあの近未来SF映画は、“世界は簡単に崩壊するが、その再生は容易じゃない”という身も蓋もない主題を通して、郵便が当たり前のように届けられる世界の貴さ素晴らしさを謳う、すぐれて「文明批評」的な作品だった。あそこでコスナー扮する郵便配達人が詐欺師まがいの“偽者[フェイク]”なら、略奪をほしいままにする残忍な独裁者も、世界を破滅に追い込んだ張本人らしき狂信的な将軍の著書を愛読し、その再現[コピー]をめざす“偽者[フェイク]”でしかない(……そしてそんな独裁者が、かつては「コピー機器のセールスマン」だったという設定の心憎さ。本作の脚本はエリック・ロスとの共作だが、この原作にはなかった設定を盛り込んだのはまちがいなくヘルゲランドその人であるだろう)。このコインの表裏といった“偽者”同士の宿命的な対決を通して、世界を真に回復させるのは「理想」でも「権力」でもなく、手紙を出せば相手に届くといったごく平凡な「生活」なのだと映画は説く。まったく、何とラディカルな多重性に富んだドラマであったことか!)

ただヘルゲランドの脚本には、どんなジャンルのものであれ、多くの場合ある共通した「感触[テクスチャー]」がある。それは本来あるべき物語をどこかで脱臼というか“脱構築”させることによるオフビート感であり、あるいは、物語を読みかえ“再構築”することで「別の物語」に仕立て上げる、その語り口であるだろう。

たとえば、ともにリチャード・ドナーが監督した『暗殺者』と『陰謀のセオリー』はそれぞれ、ナンバーワンの座をめぐって2人の殺し屋が死闘を繰りひろげる(とは、鈴木清順の『殺しの烙印』そのままじゃないか!)アクション映画であり、国家的陰謀劇の犠牲者である男と女性記者をめぐるノワールタッチのミステリーだ。

が、前者では派手なアクション場面よりも、ポスッ、ポスッという迫力を欠いた音が響き渡る消音器[サイレンサー]付銃での銃撃戦という、脱力というか弛緩した対決場面こそがむしろシュールな魅力なのだった。そしてヘルゲランドのオリジナル脚本による後者も、映画全体が主人公の妄執[オブセッション]であり誇大妄想な「陰謀論」はないかという“あやうさ”や不安感に満ち満ちながら、最後には見事に「ラブストーリー」へと着地する“離れ業”に唸らされたものだ(……そしてそういった独特の“ヒネり”の効かせ方は、当然ながら自身の監督作で最大限に発揮されることになるだろう。たとえば、妻と友人に裏切られたことへの復讐心よりも、彼らが横取りしたケチな金額の返済にこだわり続ける、どこか滑稽で空虚なニヒリズムをたたえた『ペイバック』のイカレた主人公像。あるいは、中世の競技場で群衆たちがいきなり現代ロック・ミュージックを歌いだし、実在した小説家チョーサーを狂言回しに登場させるなどポップな“遊戯性”たっぷりの『ROCK YOU![ロック・ユー!]』。『悪霊喰』にしても、オカルトものというより、キリスト教の異端史をめぐる“もうひとつの『ダヴィンチ・コード』”ともいえる歴史ミステリーだった)。

……小説、歴史、宗教、都市伝説、イラク戦争etc、先行する、あるいはすでに“在った”それら「物語」を、別の角度から“読み直す”。もしくは、そういう“読み”へとわれわれを誘い導きいれる。その時、作品は一義的な物語ではなく、幾つもの物語の“束”ーーもしくは複数の“視点[ヴィジョン]”を導き交差する多義的なものとなっていく。確固とした物語を失ったそれら「物語」は一種の「パロディ」めいたものとなり、往々にして軽いというか、「正統」ならざる「紛い物」としてウサン臭く見られがちなことは否めない。けれどひとつだけ確かなことは、そういったことどもをも含めてブライアン・ヘルゲランドがきわめて「現代的」なクリエーターであること、真の意味での「ポストモダニスト」であるといいうことだ。

さて、そんなヘルゲランドの最新脚本作が、リドリー・スコット監督によるラッセル・クロウ主演の『ロビン・フッド』である。そしてこの映画、たぶん近年ではヘルゲランドが最も乗りに乗って書いた「会心作」のひとつではあるまいか。

というのも、自身の監督作『ROCK YOU![ロック・ユー!]』や『悪霊喰』を思い出すにつけ、この男は相当な「中世歴史マニア(?)」であることがうかがえ、本来が民衆の口承伝説でさまざまな変奏[アレンジ]をへて語り継がれてきた英雄譚となれば、この“アレンジ”の奇才が何よりその持ち味を発揮できる題材であるからだ。

果たして、原案も担当した『ロビン・フッド』は、これまで何度も映画やドラマで描かれてきた“シャーウッドの森の義賊”ではなく、ロビン・フッドが何者で、いかに伝説のヒーローとなったかを描くその“前日譚”となった。そこに、獅子心王リチャード1世の十字軍遠征とその死、後を継いだ弟ジョン王の過酷な重税に対する民衆と諸侯の蜂起という、12世紀末から13世紀初頭にかけてのイングランド史がたくみに背景として盛り込まれている。さらには、王室に対して臣民の権利を要求した歴史上に名高い「大憲章[マグナ・カルタ]」が、ロビン・フッドの出生の秘密とともに重要な“鍵”となり、フランスと通じる摂政の暗躍やフランス軍のイングランド侵略、ロビン・フッド伝説のお約束レディ・マリアンとのロマンスなど、例によって虚実おりまぜながらの重層的な語り口はお見事というしかない。しかもそれが決して展開的に錯綜することもなく、まさに血わき肉おどる面白さなんである。

そうなると、これほどの脚本を得て燃えない(!)監督もおるまい。事実この映画は、リドリー・スコットの監督作にあって「面白さ」だけなら近年でも1、2を争うものだとぼくは思う。いや、正直なところ『グラディエーター』すら世評ほど満足できなかったぼくという観客にとって、『ブレードランナー』以降本当に心から満足できた作品だといってもいい。そして監督デビュー作『デュエリスト/決闘者』以来、リドリー・スコットのその最良の作品はやはり「コスチューム・プレイ(時代劇)」だったことをあらためて再認識させられたのだった(……『エイリアン』にしても“ドラゴン退治神話”だし、『ブレードランナー』の底にながれるロマンチシズムも“騎士道ロマンス”に通底するものだったはずだ。リドリーのSF作品もまた一種のコスチューム・プレイに他ならない)。だから、この「中世イングランド史」こそが“主役”ともいうべき本作ほど、リドリーにふさわしいものはなかった。

けれど、たとえば映画の冒頭近く、一介の弓の射手兵だったロビン・フッド(……だが、その名が登場するのはラストまで待たねばならない。この映画のなかで彼は、常に「ロビン・ロングストライド」と呼ばれているのだ)は、リチャード1世に十字軍遠征の是非を問われる。そこで彼は、自分たちの軍が数千人ものイスラム教徒の捕虜を虐殺したことへの後悔の念を口にする。神妙な顔でそれを聞き、正直な答弁を称える王。が、次の場面でロビンは、仲間とともに首かせの刑に処せられている。このあたりの、シリアスな問題提起(……虐殺うんぬんのくだりが昨今のイラク情勢を意識してのものだとは、誰もが思うところだろう)が一転してユーモラスな笑いへと回収されるあたりは、まちがいなくヘルゲランドのものだ。

あるいは、ロビンとはからずも“夫婦”となることになったレディ・マリアンが、寝室をカーテンで仕切る(フランク・キャプラの名作『或る夜の出来事』のクラーク・ゲイブルとクローデット・コルベールのように!)。結局ロビンはマリアンの飼い犬と寝る(笑)ことになるのだが、これほど愉快で微笑ましい場面をあのいかにも堅物な(?)リドリー・スコットに撮らせたのもヘルゲランドの脚本ならではだろう。

他にも、蜂蜜で密造酒を造っている修道士役でヘルゲランド作品の常連マーク・アディが出演していたり、いたるところに「ブライアン・ヘルゲランド印」を認めることができる本作。そう、確かにこれは「リドリー・スコットの映画」に他ならない。だがヘルゲランドはここで、これまでのリドリー作品にはなかった“サムシング”をもたらした。そしてそれが本作をかくも映画的で「面白い」ものにしたーーとは、決してヘルゲランドびいきゆえの言ではないのだ。(もっとも、クライマックスのいかにも『プライベート・ライアン』の向こうを張った? 感のあるスコット御大らしさ全開の殺伐とした戦闘場面だけは、ここまでの作品全体のトーンを最後で“台無しにした”と思うものの……とは、それこそ「個人の感想」でした。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?