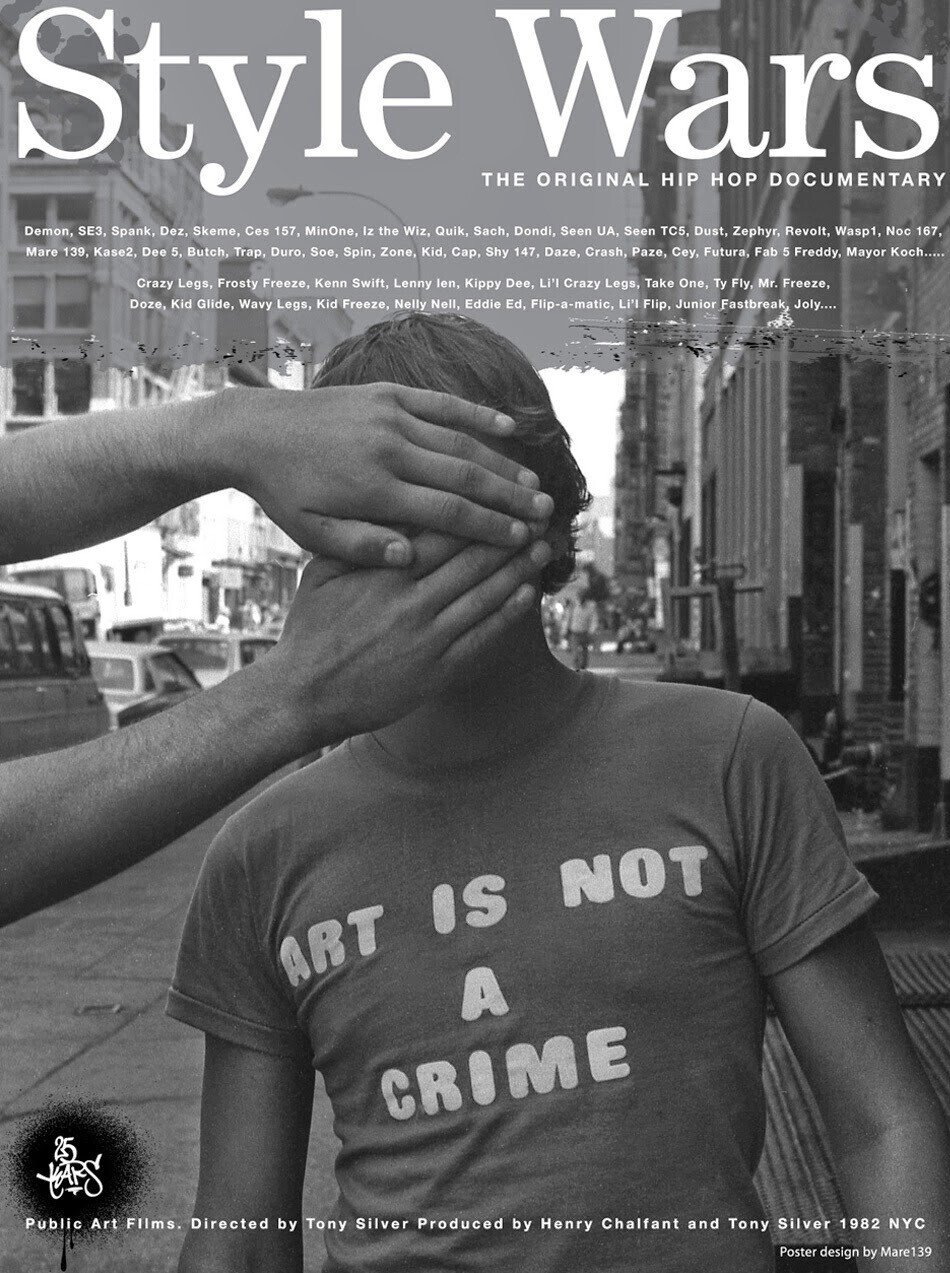

いつかどこかで見た映画 その128 『Style Wars スタイル・ウォーズ』(1983年・アメリカ)

“Style Wars”

製作・監督:トニー・シルヴァー 製作・スチール:ヘンリー・シャルファント 撮影:バーレイ・ウォーテス 録音:リチャード・パターソン、ラリー・シャーフ 編集:メアリー・アルフィエリ 編集監修:ヴィクター・カネフスキー

1970年代後半から80年代はじめ頃の、ニューヨークを舞台にしたアメリカ映画のなかで印象的な光景。といえば、「地下鉄」を思い浮かべる向きも多いだろう。あの、外観も車内もびっしりと「落書き[グラフィティ]」で埋めつくされた車両は、まさしく当時のマンハッタンの荒涼とした“空気感”を象徴するものだった。

たとえばウォルター・ヒル監督の『ウォリアーズ』で、主人公たちのグループが追手のストリートギャングどもから逃走(=闘争)する際にも、地下鉄は重要な手段であり作品の背景をなしていた。また『サタデー・ナイト・フィーバー』でも、ジョン・トラヴォルタ演じる主人公がブルックリンの自宅からマンハッタンのディスコに“出陣”するときに、地下鉄を利用していたことを思い出す。そしてどちらも、車内のおびただしい落書きと散乱するゴミが、主人公たちのおかれた状況や心情をより際だたせていたものだ。

あるいはポール・ニューマン主演の隠れた名作『アパッチ砦・ブロンクス』や、ウィリアム・P・マッギヴァーン原作をTV出身のデイヴィッド・バトラー監督が撮ったこれまた快作『ジャグラー ニューヨーク25時』でも、瓦礫だらけの廃墟のような街並みと、地下構内から出て高架を走る落書きだらけの地下鉄車両が画面に映しだされる。それだけでもう、この“殺風景さ”こそが作品の雰囲気にふさわしいと思わされたのだった。

そういえばあの頃は、「ニューヨークに行ったら夜の地下鉄には絶対に乗るな」と言われたものだ。そういった物騒なイメージづくり(……いやまあ、実際にヤバかったんだろうけど)にひと役買っていたのが、そういった映画やドラマ作品であり、そのなかに登場するあの落書きだらけの車両だったことは間違いあるまい。

いっぽう、先にここで取りあげたサラ・ドライバー監督のドキュメンタリー『バスキア、10代最後のとき』でも語られていたとおり、今やその作品が1億ドル以上で取引されるジャン=ミシェル・バスキアもまたそんな「グラフィティ・アーティスト」のひとりだった。そんなバスキアと同世代のキース・ヘリングも、その出発点はニューヨークの地下鉄構内だったのである(……同じ「落書き」でも、ヘリングの場合はスプレー缶を使わずチョークで描く異質なスタイルだったが)。2000年代に入ってこつ然と登場したバンクシーの、正体を明かすことなく世界各地の街頭や地下鉄などに「作品[グラフィティ]」を残す活動もまた、あの時代のストリート・アートなくしてはありえなかっただろう。

おもに黒人やヒスパニック系の貧困層が集中し、ストリートギャングやドラッグに走る若者たちが横行していたサウスブロンクス。だが、そこから同時発生的に誕生した「グラフィティ」や「DJ/ラップミュージック」、「ブレイキン(ブレイクダンス)」は、やがて〈ヒップホップ〉と総称され今や世界中のカルチャーシーンを席巻している(……ブレイクダンスが2024年のパリ・オリンピック大会で新種目として決まったことは、記憶に新しいところだ)。そして『Style Wars』(以下『スタイル・ウォーズ』表記)は、そういったこれから一大ムーヴメントを巻き起こそうとする〈ヒップホップ〉カルチャーとアートの、その“爆発[ブレイク]”直前の一時期を記録したドキュメンタリー作品なのである。

……と、最初からいつになくカタカナが多い原稿になってしまったが(笑)、内容が内容だけにお許しあれ。先に名前を出したバスキアも協力しているこの“伝説的”な作品のことは、実のところぼくも以前から知っていた。とは言っても〈ヒップホップ〉そのものに関心があってというより、81年から83年にかけて撮影された本作が、何よりその「作品」としてのクオリティにおいて高く評価されていたからだ。実は日本でもはやくから海賊版ヴィデオが出まわり、その後には特典映像付きの豪華3枚盤DVDも発売されている(現在は廃盤)。が、こうしてデジタル修復版としてようやく劇場公開される作品を見ると、やはりこれは貴重な、という以上につくづく「奇跡的」な1本だったんだなという思いを禁じえないのである。

映画の冒頭、まだ暗い夜明け前の車両基地から次々と走り出す列車。暗闇のなかライトの下を通るとき、その車体に描かれた「グラフィティ」が一瞬パッと浮かびあがる。その鮮烈なイメージは、はやくも見る者の“グラフィティ=汚い落書き”という既成概念を揺り動かさずにはおかない。続くグラフィティだらけの列車が高架を往来する光景、その様々に凝らされた意匠や躍動するタッチに、すでにそれを荒廃やら“殺風景”な印象とは別の眼で見ている自分に気づくのだ。

続いて深夜、地下鉄の車庫に通じる通路へ忍びこむ少年たち。“ライター”と呼ばれる彼らは、スプレーペンキを手に思い思いのグラフィティを車体に描く。自分たちのニックネームやシンボルマークなど「タグ」を書き込む簡単なものから、多彩な色彩やイラストを駆使したカラフルでポップなものまで、それぞれに個性[スタイル]とセンスを競い合うかのように。

そういった「作品」を描いた列車がニューヨーク市内を走ることを、彼らは“ボミング”と称する。自分たちのグラフィティを、否応なく市民の目に“炸裂[ボム]”させること。それこそが彼らにとってこの街に生きていることの証しであり、暴力やドラッグとは一線を画する創造的“破壊行為[ボミング]”なのである(……そう、元来「アート」には既成概念や常識を「破壊する」という意味あいも含まれているのではなかったか)。

だから、その後に登場する地下鉄の公安官が「これは芸術[アート]であるかどうか以前に犯罪行為だ」と吐きすて、当時のエドワード・コッチ市長が「コントロールを失った世界のシンボル」と揶揄し、地下鉄の利用客たちが口々に「汚い」やら「取り締まるべきだ」とコメントする言葉に、もはや本作を見る者は与することができないだろう。そのときすでにぼくたちは、〈ヒップホップ〉とは何であるか、あるいはそれを自己表現とする彼らの側に立っているのだ(……いっぽうで、息子が地下鉄の車庫に夜ごと侵入してグラフィティを描いていることを嘆き、「危険よ」と心配する母親と、カメラに向かってではあるがあきらかに傍らの母親を説得するかのように、グラフィティ・アートが自分にとっていかに大切かを語り続ける“ライター”の少年。この何回かに分けて登場する母と息子の場面は、どこかほのぼのとした、いつの時代も変わらない親子の“情愛”を漂わせもして、これがまた実にいいんだが)。

81年から83年にかけての、グラフィティ・アートの黎明期を今まさに生きている“ライター”たち。そこに、これまた“ブレイク”寸前の熱気に満ちたブレイク・ダンスのダンサーたちの姿をおりまぜながら、「今、ここ(ニューヨーク)で何が起こっているのか」をこの『スタイル・ウォーズ』は、当事者たちの声やその「作品」、なによりその“顔”を真正面から捉える(というか、映しだす)ことで記録しようとする。黒人たちばかりではなく、ヒスパニック系や白人も含めた10代から20代にかけての若者たちが、この閉塞した社会の状況下でどういったムーヴメントを起こしつつあるか。それを本作のカメラは、あくまで実直に、しかし決して“グルーヴ感”を忘れることなく、その「新潮流[ムーヴメント]のまっただなかに飛びこんで見つめるのだ。

そんなムーヴメントをあくまで犯罪や破壊行為として「社会問題」化する体制側や、グラフィティを新たな銭[ゼニ]になる「鉱脈」とみて“ライター”たちを取りこもうとするアート界と美術商[ディーラー]たちといった魑魅魍魎(!)をも見すえつつ、階層、体制、世代、さらには“ライター”同士の才能[センス]といった様々な「価値観[スタイル]」の衝突[ウォーズ]を鮮やかに切りとってみせた『スタイル・ウォーズ』。40年近くたってなお、やはり掛け値なしの傑作であることは間違いない。必見!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?