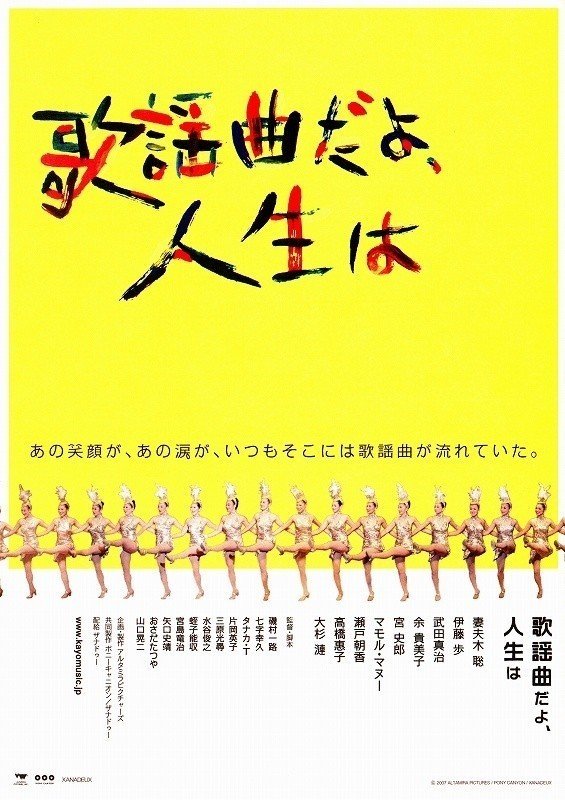

いつかどこかで見た映画 その2と3 『歌謡曲だよ、人生は』(2007年・日本)&『こまどり姉妹がやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!』(2009年・日本)

『歌謡曲だよ、人生は』

監督・脚本:磯村一路、七字幸久、タナカ・T、片岡英子、三原光尋、水谷俊之、蛭子能収、宮島竜治、矢口史靖、長田達也、山口晃二 出演:青木崇高、伴杏里、六平直政、史朗、松尾諭、徳井優、田中要次、大杉漣、中山卓也、正名僕蔵、本田大輔、宮史郎、久野雅弘、板谷由夏、余貴美子、山路和弘、吉高由里子、武田真治、久保麻衣子、インリン・オブ・ジョイトイ、マモル・マヌー、内田朝陽、高橋真唯、山下敦弘、エディ藩、鈴木ヒロミツ、梅沢昌代、妻夫木聡、伊藤歩、ベンガル、江口のりこ、小林トシ江、高橋惠子、烏丸せつこ、松金よね子、キムラ緑子、本田博太郎、田山涼成、瀬戸朝香、田口浩正

さて、往年のヒット歌謡曲をモチーフに、11名の監督が競作するといった異色のオムニバス映画『歌謡曲だよ、人生は』であります。これ、ちょっと楽しみにしていたんですよね。

とにかく、まずはタイトルにやられた。いきなり「歌謡曲だよ、人生は!」と断定してくる、その決めつけぶりがすごい。まるで玉置宏か浜村淳サンあたりが、年末あたりの歌番組で口にしそうな常套句[フレーズ]じゃありませんか(というか、実際に言ってそうな気がする)。もうぼくなど、ただただ「ああそうですか。歌謡曲なんですね、人生は」とすっかり説得(?)させられたです。……「歌は世につれ、世は歌につれ」と、これも懐メロ番組なんかの決めゼリフだけど、人が生きることの哀歓を歌い、世情を反映しつつ聴く者の心情を受けとめるものでなければ「歌謡曲」にあらず。とまあ、つまりはそういうことなんでしょう(……と書いてきて、この映画のタイトルが、細川たかしだったかの歌「浪花節だよ人生は」のモジりではないか、と気がついた。こうなってくると、「歌謡曲と浪花節」の関係について思いを馳せることになるのだが……。でもまあ、そうなっていくとますます脱線していきそうなので、どうぞご勘弁あれ)。

けれど、かろうじて歌謡曲全盛時代の掉尾を知る世代ではあるけれど(小学生低学年の頃の歌番組には、まだ青江美奈サンや三田明なんかが“第一線”で活躍していましたからね)、ぼくたち1960年以降に生まれた大多数にとって、実のところ「歌謡曲」そのものにいったいどれだけの思い入れやら郷愁を持ち合わせているんだろう。そりゃあアイドル歌手に心ときめかせたり(ちなみに、我が“初恋”の相手は南沙織サンでありました)、意味も考えずに藤圭子サンの「夢は夜ひらく」を熱唱(!)した記憶など、いろいろ歌謡曲にまつわる想い出は、ある。しかしあの当時、『歌謡曲だよ、人生は』なんて言えるほどの「人生」を積んでいなかったガキにとって、それらはなつかしがるというより「面白がれる」対象[アイテム]以外の何物でもないのではあるまいか。

そして、そういった歌謡曲に対する“温度差”は、このオムニバス映画の各作品にも大きく影響しているように思う。あるいはこう言い換えてもいい、歌謡曲が必然的にまとう「昭和」という時代の空気感にどれだけ自覚的であるかが、題材や演出よりもなおいっそう作品ごとのトーンを決定しているのだ、と。それがぼくにとって、本作における最も興味深い焦点[ポイント]なのだった。

前述の通り、ここでは日本映画界を支える中堅や気鋭、これが劇場用映画デビュー作といった、11名の監督たちの作品が並んでいる。いずれも「昭和の歌謡曲」をモチーフにしているとはいえ、時代設定は平成の現在から原始時代(!)にかけてさまざま。またその内容も、熱くて濃ゆい“昭和の青春”を正攻法[ストロングスタイル]で描く磯村一路監督(『僕は泣いちっち』)や、男女の情念を短編小説風に切り取った水谷俊之監督(『ざんげの値打ちもない』)、平凡な日常風景がSFショートショート的なオチで幕を閉じるタナカ・T監督(『小指の想い出』)をはじめ、人情劇風、ナンセンスな不条理ドラマ風、ファンタジー風などバラエティに富んでいる。

もちろん監督ごとにスタイルは異なるし、出来不出来もあるだろう(が、個々の作品は意外なほど“まとまっている”ことも確かなのだ。さすが、周防政行監督の主宰するアルタミラ・ピクチャーズの製作というべきか。とともに、一見ハチャメチャな蛭子能収ーーあの蛭子能収、である!ーーの作品すらも含めて、監督たちがあくまでも「映画」以上でも以下でもなく、その語り口の“技”こそを競おうとするところからきている安定感[クオリティ]であるに違いない。もっとも、それゆえ全体としては“こぢんまりまとまった感”というか、一抹の物足りなさを感じなくもないのだけれど……)。しかし、何よりそこには1本の分水嶺というか大きな“断絶”が、作品を大きく二分しているのではあるまいか。それを分けるのが、モチーフとなった歌謡曲の醸し出す「昭和」という時代の“空気(何なら「記号性」と言い換えてもいい)”であり、その濃淡さなのだとぼくは思う。

そう、磯村監督や水谷監督の作品は、自身が「昭和」にどっぷりと浸かってきた世代のせいもあるのだろうけれど、つまるところ歌の持つ時代の“空気”そのものを映像化しようとしている。とは言え、それは単に「世代」のみによる問題ではあるまい。一方で、初監督ーーとはいえ編集マンとして10年以上のキャリアを持つ宮島竜治(1967年生まれ)の『乙女のワルツ』もまた、自ら「過去のシーンの衣装は相当凝っているので、それだけでも随分楽しめます」と、やや控えめに語っている通り、一種の「コスチューム・プレイ(!)」として「昭和」を描き出そうとしているのだから(彼が『ALWAYS 3丁目の夕日』の編集者でもあることを、思い出そう。あの大ヒット作もまた、ある意味“「時代劇[コスチューム・プレイ]」としての昭和”を描いた映画に他ならない)。

かと思えば、58歳というから団塊世代のTVプロデューサー、タナカ・Tによる初監督作品『小指の想い出』が、SF的オチと自己陶酔めいた初老男の悲哀ぶりにこだわったあまり、「昭和」でも「平成」でもない、まるで“空気”の感じられないという意味で、文字通り「空虚」なものになってしまっている(それとも監督は、それが「近未来」の“空気感”だとでも言うつもりだろうか……)。それは蛭子能収のバイオレンス・コミック風不条理劇『いとしのマックス/マックス・ア・ゴーゴー』が、まったくのナンセンスのようでいて、実のところ荒木一郎による歌の世界観に忠実(!)であることで濃密に「昭和」を体現しているのと、まこと対照的ではあるだろう(今やすっかりTVタレントとなった蛭子能収だが、映像作品としてはこれが2作目となるこの映画、同氏がかつて『ガロ』あたりに描いていた漫画そのものであることも、「昭和」の“匂い”を感じさせる要因に違いない。それにしても、武田真治のハマリッぷりの素晴らしさ!)。

対して、そんな「昭和」の“空気(=記号性)”を徹底的に無化したのが、矢口史靖監督の『逢いたくて逢いたくて』だ。ストーカーめいた手紙をめぐる何やら不穏な劇的展開を、ストンとハッピーエンドに落とす“話芸”において見事な本作。そこでの園まりサンの歌は、そのゆっくりとしたテンポと「涙が出てきちゃう」というフレーズを、映画のクライマックスをなすスローモーション場面の“口実”としてのみ援用されている。そう、ルイ・アームストロングの名唱『この素晴らしき世界[ホワッツ・ア・ワンダフルワールド]』が唐突に流れる『スウィングガールズ』における名(迷?)場面とまったく同じことを、矢口監督はここで再現しているんである。その時、歌謡曲は「昭和」という“呪縛”からはなれ、何とも軽い音源[ソース]以外の何物でもない。その軽さがこの「平成」という時代の現在性を際立たせるあたり、いかにもこの監督らしいしたたかさというべきか。

同じように、三原光尋監督の『女のみち』もまた、そういった「昭和」的なるものからアッケラカンと自由であることによって、まさに「現在(いま)」の空気を獲得している。歌手の宮史郎その人に、同名曲の歌詞を忘れた極道者を演じさせるというセルフ・パロディめいた設定自体、確かにTVのバラエティ番組なんかにありがちな趣向ではあるだろう。けれど、この「宮史郎」本人というキャラクターが放つ、驚くべき“軽さ”に映画の全てを賭けた三原監督は、「昭和」に対するあらゆる感傷も郷愁も抜きに『女のみち』という歌を21世紀の「銭湯内(!)」に響かせ得た。見かけのユルさとは異なって、「映画」や「物語」の約束事から自由かつ大胆なこの作品、なかなかどうしてあなどれないものがあるじゃないか(それにくらべて、歌謡曲のまとう「昭和」に引きずられたまま「平成の青春映画」を撮ろうとした七字幸久監督『これが青春だ』の、達者なだけに余計その“どっちつかず”な居心地の悪さが際立つヘタレぶりは、どうだ……)。

たかが歌謡曲、されど歌謡曲。こうして見ていくと、たとえ結果的にであれ、そこに脈打つ「昭和」の息吹とどう渡り合うかが、この『歌謡曲だよ、人生は』の作品たちにとっての大きなテーマであったことが浮かび上がってくる。「歌謡曲をモチーフにしたオムニバス映画」と聞いて、時代錯誤なPV(プロモーション・ヴィデオ)の寄せ集めめいたものを想像したとしたら、それは大間違いだ。歌謡曲が「人生」そのものであり、「世相(=時代)」を映し出すものであるなら、その歌が生まれ、歌われ、聴かれた「昭和」にどうオトシマエをつけるかが、ここで映画の作り手たちに突きつけられている。その格闘、あるいは十一番の真剣勝負を見守り続けていくことの、何というスリリングさであることか!

……最後に、この11作中で最も奇妙で、しかし最も忘れがたい作品、片岡英子という新人監督の『ラブユー東京』についてどうしても触れておきたい。狩った獲物を棒に結んでエッサエッサと運ぶ、『はじめ人間ギャートルズ』そのまんまの原始時代から現代にいたる壮大(?)なラブストーリー。というより、その展開や映像の徹底した「無=意味[ノンセンス]」ぶりに、たぶん誰もが心底驚くか、唖然とさせられるか、憮然となるに違いない。そこに流れる歌『ラブユー東京』の、これまた意味のないハマリっぷりときたら……(思い出しつつ、今またぼくは悶絶している)。確かにふれ幅の大きい作品だけに、好みも分かれるところだろう。が、真に「平成」的な映画があるとしたら、間違いなくこの新人女性監督のそれだ。瞠目して、次なる作品を待ち望みたい(……そしてその期待は、片岡監督が次に撮った素晴らしい長編ドキュメンタリー『こまどり姉妹がやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!』で見事にかなえられることになる。その後、活動の情報を聞かないが、ぜひとも新たな監督作を見せていただきたいものだ)。

ともあれ、人生も、映画も、結局は「歌謡曲」のようにベタなのである。それでいいノダ。と、少なくともぼくは見終わって、あらためてそう得心したのだった……。

『こまどり姉妹がやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!』

監督:片岡英子 出演:こまどり姉妹(長内栄子・長内敏子)、渥美二郎

こまどり姉妹という名前は何となく知ってはいたけれど、どんなヒット曲を歌っていたのかは知らない。というか、そもそも彼女たちが「双子の姉妹」だったということすら知らなかった。それについては、まあ、南沙織サマ(……嗚呼、永遠にぼくのシンシア!)に本気で“初恋(笑)”したことを除けば、歌謡曲なるものにほとんど関心がなかったガキだったもので、ということでお許しいただきたい。

というか、ぼくにとって歌謡曲とはほとんど「昭和」と同義なのだ。 そして、その時「昭和」とは、たとえば『ALWAYS 三丁目の夕日』のようにノスタルジックに理想化されたものじゃなく、もっと重くて暗い、むしろ“鬱陶しい”ものとしてある。それを昭和の歌謡曲ほど「リアル」に感じさせるものはないと、ぼくは思っているのだ。あの時代のそういった鬱陶しさを、どうやらぼくという人間は“忌避”したがっている(もちろんそれは、逆説的に“惹かれている”ことなのかもしれないけれど……)。

ところで、数年前に公開された『歌謡曲だよ、人生は』という映画は、「昭和の歌謡曲」をモチーフにした、11名の監督たちによるオムニバス作品だった。先に、ぼくはこう書いている。《たかが歌謡曲、されど歌謡曲。こうして見ていくと、たとえ結果的にであれ、そこに脈打つ「昭和」の息吹とどう渡り合うかが、この『歌謡曲だよ、人生は』の作品たちにとっての大きなテーマであったことが浮かび上がってくる。(中略)歌謡曲が「人生」そのものであり「世相(=時代)」を映し出すものであるなら、その歌が生まれ、歌われ、聴かれた「昭和」にどうオトシマエをつけるかが、ここで映画の作り手たちに突きつけられている》。

つまり、歌謡曲が必然的にまとう「昭和」という時代の空気感に作り手たちがどれだけ自覚的(それを、批評的と言いかえてもいい)であるかが、それぞれの作品のトーンを決定している。そこに、あのオムニバス映画の興味の焦点[ポイント]があった。

そんななかで、「昭和」の「歌謡曲」というものに最も醒めきった、つまりは「批評的」な作品が、片岡英子の監督デビュー作『ラブユー東京』なのだった。ぼくはこう書いている。《……最後に、この11作中で最も奇妙で、しかし忘れがたい作品、片岡英子という新人監督の『ラブユー東京』についてどうしても触れておきたい。狩った獲物を棒に結んでエッサエッサと運ぶ、『はじめ人間ギャートルズ』そのまんまの原始時代から現代にいたる壮大(?)なラブストーリー。というより、その展開や映像の徹底した「無=意味[ノンセンス]」ぶりに、たぶん誰もが心底驚くか、唖然とさせられるか、憮然となるに違いない。そこに流れる歌『ラブユー東京』の、これまた意味のないハマリっぷりときたら……! 確かにふれ幅の大きい作品だけに、好みも分かれるところだろう。が、意味も条理もきれいに“蒸発”したかのようなその「あっけらかんとしたニヒリズム」は、少なくともぼくという観客を打ちのめした。真に「平成」的な映画があるとしたら、間違いなくこの新人女性監督のそれだ。》ーーそう、総勢11名の監督の中で最も次回作を見たいと思わせてくれたのがこの未知の才能でありました。そして、そんな片岡英子監督の次回作こそが、この『こまどり姉妹がやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ』なのである。

70歳を超えてなお旺盛に歌手活動を続けるこまどり姉妹を、3年以上にわたって追ったという長編ドキュメンタリー。とにかく彼女たちがステージ上で、あるいは監督自身のインタビューで語るその半生は、ハンパじゃない。北海道の炭鉱町に生まれ、各地の炭鉱を転々とする一家。夜逃げも経験する貧しい暮らしのなか、幼い双子の姉妹は家を一軒一軒まわって歌や三味線で身銭をかせぐ“門付け”で家計を支えていく。

やがて東京のドヤ街に移り住み、“流し”をはじめたことがきっかけで芸能界デビュー。ヒット曲にも恵まれたものの、ファンに妹が刺されて重傷を負ったり、同じく妹が末期ガンだと診断されたりと不幸が重なる。姉も、そんな妹をひとりにできないからと、子供を宿しながら恋人と別れてしまう。そして奇跡的に回復した妹と、ふたたび芸能活動を再開。健康ランドから老人たちの小さな集まりまで、今日も全国のステージを駆け回っている……。

とまあ、炭鉱だの貧困だの芸能界の光と影だの、まさに“ザッツ「昭和」”といいたくなるような波瀾万丈ぶりなのである。

そんな濃密で劇的(そう、実際それはどんなドラマよりもドラマチックだ)な人生を、この映画はわずか「71分」という時間にまとめてみせる。この“短さ”に、まず驚かされるだろう。

しかも、貧しい炭鉱町での暮らしのなかで、唯一の楽しみがラーメンを食べることだったと姉妹たちが話すと、『涙のラーメン』というそのものズバリな彼女たちのヒット曲が流れる。あるいは“流し”のことが語られると、続いて“流し”に扮した彼女たちの出演映画が登場するのだーーまるで、こまどり姉妹たちの人生そのものが、レコードや映画のなかで歌われ描かれる〈虚構[フィクション]〉であるかのように。

いや、もちろんこの映画は、こまどり姉妹が「虚構[ウソ]」を語っているといってるんじゃない。また、そういうレコードや映画といったメディアが彼女たちの人生を〈物語〉として再生産し、そこに描かれた「貧しい双子姉妹のシンデレラストーリー」を人々が消費してきたという、いかにも社会学的な分析を試みているのでもないだろう。というか、監督の片岡英子はここで、こまどり姉妹の人生、そのドラマチックで濃密な〈物語〉にほとんど関心がない(!)かのようなのだ。

代わりに、本作で片岡監督は、「こまどり姉妹」という人物、あるいは“キャラクター”そのものに注目を向けている。彼女たちの語る半生も、そのヒット曲や当時の写真なども、さらには現在のステージ上での姉妹も、そんなキャラクターの魅力の要素もしくは“素材”でしかない。イマどきの表現でいうなら、そういう“萌え”要素をサンプリングして「こまどり姉妹」というキャラクターを再構成してみせたのだった。

その時、彼女たちが背負ってきた重く暗いドラマチックな〈物語〉は、ヒット曲の一節や映画のひとコマと同程度に解体あるいはサンプル化される。そうしてここに、「こまどり姉妹」というキャラクターに“萌え”ている、1971年生まれの監督の《真に「平成」的な映画》が誕生したのである。

……確かに、現実のこまどり姉妹を支えてきたのは、彼女たちの背負ってきた〈物語〉に共感し涙する、同じ「昭和」を生きてきた聴衆だろう。そういう視点から見たなら、この映画はあまりに短すぎ、軽すぎ、明るすぎるーーつまり、あまりにも「昭和」的でなさすぎると思われるかもしれない。

だが、自分たちの生い立ちをステージで語り聴かせている時の、この70歳を過ぎた双子姉妹は、むしろ意外なほど「軽くて明るい」じゃないか。自分たちの不幸を面白おかしく語り、聴衆を笑わせ、そして泣かせる彼女たち。そこには、もはや「昭和」の呪縛(!)から解き放たれ、単純に(それゆえに力強く)今を生きる姿こそがある。そんなこまどり姉妹を、この映画はふたたび「昭和」という〈物語〉にあてはめるのではなく、あくまで“今なお魅力的なキャラクター”としてあるがままに描いてみせたのだ。

《この作品は、こまどり姉妹とその歌を幅広い世代に紹介したくて創りました》とプレス資料で語る片岡英子監督のことば通り、すでに本作が公開された東京では、若い観客も多かったという。そりゃあ、こんなにも“キャラ立ち”する存在を、彼ら彼女らが見逃すはずもない。ぼく自身、本作を見てこまどり姉妹のおふたりに少なからず魅了された。というか、完全に“萌え”てしまった(特に、30歳になってから突然ミニのワンピース姿になった時の写真には驚いた。ハッキリいって、めちゃくちゃ可愛いんである!)。と同時に、片岡英子というこの映画の作り手に対して、あらためて感心し興味をかきたてられたのだった。

かつて、片岡監督の『ラブユー東京』について、ぼくは《あっけらかんとしたニヒリズム》と書いた。しかし彼女の映画は、むしろ何かを否定することで成立するような「ニヒリズム」的意志ではなく、この時代の「本質[エッセンス]」を思いがけないかたち(たとえば「原始人」や「こまどり姉妹」のような)で切り取り、サンプリングしてみせるといった方が良いようだ。

そして今は、この女性監督が次にどんなかたちで時代の“素顔[エッセンス]”を描き見せてくれるのか、しつこくあきらめず待ち望んでいるのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?