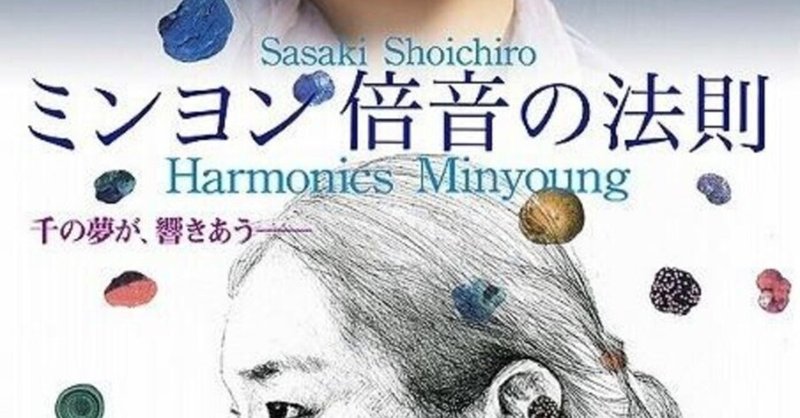

いつかどこかで見た映画 その102 『ミンヨン・倍音の法則』(2014年・日本)

監督・脚本:佐々木昭一郎 撮影:吉田秀夫 音響:岩崎進 編集:松本哲夫 録音:仲田良平 音楽:金山徹、後藤浩明 企画・プロデュース:はらだたけひで 出演:ミンヨン、ユンヨン、武藤英明

佐々木昭一郎による実に19年ぶりの新作で、かつ初の「劇映画」である『ミンヨン 倍音の法則』を見終わって、言いようのない賛嘆の念と同時に、佐々木監督に対する自分の不明に恥じ入る思いでいっぱいになった。^ーー佐々木さん、ごめんなさい。やっぱりぼくの「見方」こそが間違っていました、という……

とにかく、何の予備知識もなく見た『四季・ユートピアノ』を見て以来(……確か、新聞のテレビ欄に小さく写真入りで載っていた紹介記事と、その不思議なタイトルにひかれてNHKにチャンネルをあわせたのだと思う)、佐々木昭一郎という名前はぼくにとって(も)特別なものであり続けている。それだけ『四季』を見たことは衝撃的な、というか決定的な“体験”だったのだ。

(……あらずもがなの閑話休題。その興奮もさめやらぬまま、当時19歳だったぼくはNHK宛てにこの作品がいかに素晴らしかったかを綿々と書きつづった手紙を書き送ったのだった。たぶん、佐々木昭一郎という自分にとって“未知”の才能と、主人公の「栄子」を演じた中尾幸世さんがあまりにも魅力的だったがゆえの“蛮行”だったに違いない。そして、そんな手紙に佐々木ディレクターご自身から実にていねいなご返事(!)をいただいたことは、わが一生の思い出だ)。

以来、放映される佐々木作品はすべてリアルタイムで見てきたし、BSなどでの旧作の再放送もかならずフォローしてきた。そして、このNHKの特異なディレクターが、『四季・ユートピアノ』以前にも真に独創的なドラマ作品を発表してきたこと。それによって海外でも高く評価され、一部で(まさに、ぼくがそうだったように)熱狂的な支持者がいることも知ったのだった。

……とまあ、思い出話をしていたらキリがない。ともあれ、そこまで惚れこんでいた佐々木作品だけれど、特に『四季・ユートピアノ』以降の作品に対して、実はどこか「不満」というか、物足りなさを感じていたことも事実なのだ。

ひとつには、初めて見た佐々木作品が『四季』だったということもある。それだけ、あの作品は氏にとっても「代表作[マスターピース]」と呼ぶにふさわしいものだった。だのに、ぼくという観客は常に“それ以上”を期待し、当然どうしても満たされない思いをいだくことになる。しかも、中尾幸世さん演じる「栄子(=A子)」が姿を消してから以降の作品は、端的にもはや“失望”以外のなにものでもなかったのである……

そういえば、これとまったく同じ“思い”を、ヴィム・ヴェンダースの映画にも持ったことに思いいたった。そう、ヴェンダース監督の『ベルリン・天使の詩』を、ぼくは今でも素晴らしい傑作と信じるものだ。だが一方で、この映画からヴェンダース作品から「何か」が、決定的に失われてしまったと思っている。そのことにぼくは今なお納得できていないというか、どうしても“許せない”のである。

『ベルリン・天使の詩』のクライマックスともいうべき、ヒロインの「独白」(というより、それは人間となって地上に降りてきた主人公である天使への、「愛の告白」に他ならないのだが)と、彼女の顔のクローズアップ画面がもたらす至福感。何度見てもその美しさに涙しながら、“ああ、ここからヴェンダース作品は、決定的に「変わった」のだ”という、痛みにも似た思いが胸をつく。それまでの、『パリ、テキサス』までのヴェンダース作品は、それぞれ描かれる世界や物語はちがっても、そこには宿命的ともいうべき〈孤独〉が、主人公たちや作品そのものを規定し「支配」するものだった。この地上にあって、自分は何者であるのか、あるいは何者ですらないのか……。主人公たちのそんな自問と彷徨こそがヴェンダースの「ロードムーヴィー」なのだったーーとするなら、『ベルリン・天使の詩』でついに彼らは“救済”され、それとともにヴェンダースの「ロードムーヴィー」もまた“終焉”を迎えたのである。

同様に佐々木昭一郎の作品も、テレビドラマ第1作の『マザー』から一貫して主人公たちは、家族、なかんずく「母親」のイメージに憑かれながら、ひとり彷徨する存在だった。彼らもまた〈孤独〉と、その痛みとともに自分のいるべき、しかしどこにも存在しない「場所」を求めてさまよい続けてきたのだ(……ヴェンダースにも佐々木昭一郎にも、ともに『さすらい』というタイトルの作品があることは、偶然という以上に象徴的だ)。

しかし、「家族」をことごとく失っていきながらも、新たな「音」(それを、“「生活=生命[ライフ]」の営みが奏でるもの”と呼び代えてもいい)を求めて、軽やかにこの日常を駆け抜けていく「栄子(=A子)」と出会うことで、佐々木昭一郎の作品(=世界)もまた“救済”されたのではあるまいか。あるいはこう言い直すべきか、『四季・ユートピアノ』までの佐々木昭一郎作品とは、「栄子」と出会うまでの物語だったのだ、と。

それからの佐々木作品は、様々な「音(=生命)」との出会いを求めて栄子ならぬA子が世界各国を旅する『川』シリーズにしろ、その“変奏[ヴァリアント]”というべき諸作品にしろ、微笑みをたやさない主人公[ヒロイン]による、一種の「ユートピア(ノ)探し」に終始することになる。あるいは、『七色村』や『パラダイス・オヴ・パラダイス~母の声』などのように、自伝的過去(もちろん、それもまた佐々木昭一郎にとっての郷愁という以上に「ユートピア」に他ならない……)を心象風景的に再構成する「幻想譚」へと“内向”していく。大竹しのぶをヒロインに迎え、チェコの首都プラハにおける過去の悲劇と「音(=音楽)」をめぐる物語とが共振[シンクロ]していく様を、かつてなくドラマチックに描いた『八月の叫び』のような野心作も、ぼくにとっては失望の度を深めるだけだったのだ。

だが、やはりぼくは間違っていた。前述のように19年ぶりの新作であり、劇場用映画としては「処女監督作品」となる『ミンヨン 倍音の法則』において、『四季・ユートピアノ』以降の佐々木作品が何を求め、どこに行き着こうとしていたかを、ぼくたちはあらためて気づかされるだろう。

……映画の冒頭、黒い画面にピアノの音階が奏でられ、続いてモーツァルトの交響曲第41番『ジュピター』が鳴り響く。と同時に、青空を背景にして若い女性が画面いっぱいに映し出されるのである。カメラの方を見つめながら微笑んでいる、その美しい顔。

音楽とともに登場する主人公[ヒロイン]とは、『四季・ユートピアノ』や『川』シリーズ以来の佐々木作品における、おなじみのプロローグだ。そして今回のヒロインは、韓国のソウル市内を流れる川・漢江近くに暮らすミンヨン。韓国語・英語・日本語の三カ国語を使いこなし、翻訳や通訳の仕事をしているこの聡明な女性は、亡くなった祖母がのこした1枚の古い写真に心をとらわれている。そこには、祖母の親友だった日本人女性・佐々木すえ子と、その家族の姿が写されていた。

ミンヨンは、川のほとりで仲良くなった少年の死と、妹のユンヨンが英語教師として日本に赴くことをきっかけに、自分も東京へと向かう。そこで語学を活かした仕事をしながら、彼女は、今どき「靴磨き」をしている少年や、何者かにつけ狙われているフリージャーナリストの青年、古い時計をくくりつけた十字架を運びながら長崎をめざす神父姿の男(時計の針は、原爆投下の「11時2分」を指したまま止まっている……)など、いろんな人々と出会っていく。そんな日々のなか、祖母の写真に写っていた佐々木すえ子と家族が住んでいた屋敷を発見したミンヨン。するとそこから、ミンヨンは第二次世界大戦下を生きる「佐々木すえ子」自身となって、彼女と、その家族がたどった苦難の歴史(……それは、監督である佐々木昭一郎とその両親の「歴史」、ファミリーヒストリーでもある)をたどっていくのである。

映画の最初の方で、ミンヨンは「夢のなかでこそ現実にさわることができる。夢のなかでこそ過去と歴史に近づける」と、日本語で、英語で、韓国語で3回くり返してつぶやく。そのことば通りミンヨンは、モーツァルトの歌劇からアメリカ民謡の「ジョージア・マーチ」、「アリラン」、日本の「箱根八里」など、実に多彩な歌を各国語で高らかに歌いながら、現実と夢、現在と過去、韓国人と日本人といった“境界線”を軽やかに飛び越えてみせるのだ。そんな彼女の「冒険」を見つめる映画もまた、時に摩訶不思議というかもはや滑稽すれすれの描写すら、「これが“夢”だとしたら、何だってありだろう?」と言わんばかりの大胆不敵さで2時間20分をひと息に駆け抜けるのである。今年(2014年)で79歳となる佐々木昭一郎監督だが、その映像の何という若々しさであり、みずみずしさだろう。

この映画に対して、もはやついていけない! と投げ出す向きもあれば、ミンヨンという素人女優のプロモーション・ヴィデオじゃないか、とおっしゃる向きだってあるかもしれない。けれど、前述の通りぼくという観客は心から驚嘆かつ賛嘆し、拍手をおしまないものだ。ーーそう、ここには『四季・ユートピアノ』以降の佐々木作品の「すべて」がある。それら作品で佐々木が描きたかった、伝えたかったその「すべて」が、ここに1本の映画として美しく結実しているのだと、ぼくは信じてやまないのである。

……この映画のエンドクレジットで、最初に登場するのは「ウィズ・ザ・ボイス・オブ・ミンヨン(ミンヨンの声とともに)」という英語字幕だった。『四季・ユートピアノ』が、「栄子」というヒロインを演じたーーというより、文字通り「生きた」中尾幸世の存在なくしてあり得ないように、『ミンヨン 倍音の法則』もまた、確かにミンヨン(の、特にその「歌声」)がなければ成立しなかった。ーーそうなのだ、佐々木昭一郎の19年間もの“沈黙”は、このミンヨンと「出会う」ためにこそあったのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?