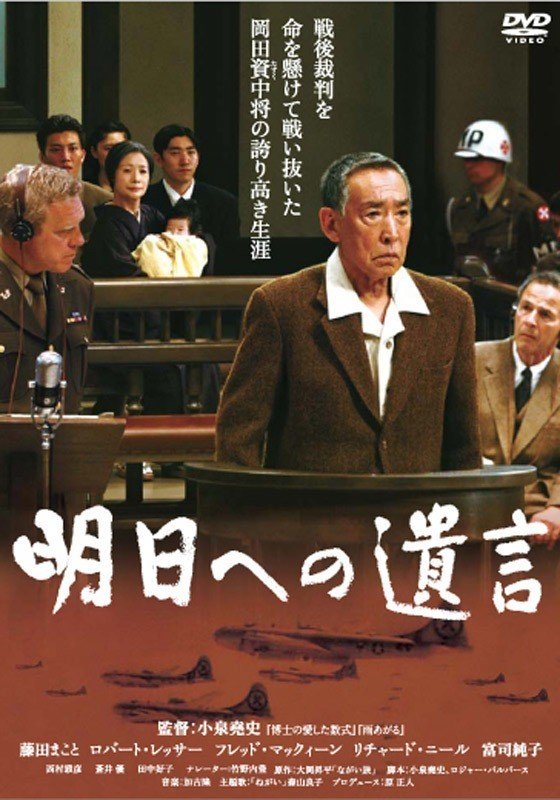

いつかどこかで見た映画 その25 『明日への遺言』(2007年・日本)

監督:小泉堯史 脚本:小泉堯史、ロジャー・パルバース 出演:藤田まこと、ロバート・レッサー、フレッド・マックィーン、リチャード・ニール、西村雅彦、蒼井優、近衛はな、加藤隆之、田中好子、富司純子、児玉謙次、頭師佳孝

小泉堯史監督の映画は、美しい。

と書いて、前作『博士の愛した数式』でもまったく同じ書き出しでかつて文章をはじめたことを思い出した(いつかどこかで見た映画 その184参照)。

《そしてその「美しさ」は、これまでぼくたちが見てきたどんな映画にもなかったものだ。それは何も声高に主張したり、訴えようとしない。自分の「美しさ」を誇ったり表現しようとすらしない。(中略)小泉監督の映画は、そういう〈場所〉から一歩引いたところでただ超然としてある。しかもそれは「孤高」といった面持ちやら「冷ややかさ」を、決して感じさせることはない》。

……今、小泉監督の最新作『明日への遺言』について想いをめぐらせる時、やはりぼくは「美しい」とつぶやくしかない自分に気づく。もちろんそれは、ただ映像が美しいだの美しい物語だのといったことじゃない。何というか、映画の“佇まい”そのものが美しい、としか言いようのない「美しさ」なのである。

もっとも『明日への遺言』は、内容的にこれまでの小泉作品といささか(というか、大きく)趣が異なることも確かだ。監督デビュー作『雨あがる』から『阿弥陀堂だより』『博士の愛した数式』といった作品がいずれも山本周五郎、南木佳士、小川洋子の小説を映画化したものだったのに対し、大岡昇平の『長い旅』を原作に持つとはいえ、これは、実在の軍人・岡田資中将を描くノンフィクション文学。しかも、B級戦犯(とは、「通例の戦争犯罪。捕虜の不法な取り扱いに関して指揮・監督にあたった将校・部隊長」の被告人のこと。ちなみにA級戦犯は「平和に対する罪」の被告人で、C級戦犯は「人道に対する罪」の被告人。前者は戦争遂行の責任者たちが、後者は直接捕虜を虐待した下士官や兵卒が対象だった)として戦争裁判にかけられた岡田中将の、法廷における姿を克明に追ったものなのだから。

それまで、社会のメインストリームから少しはずれた(というか、はずさざるをえなかった)人々を見つめ、しかしあくまで「生命へのほのぼのとした向日的な温かさ」(清岡卓行)に満ちた劇[ドラマ]をつむいできた小泉作品。だがこの『明日への遺言』にあるのは、戦争裁判の被告という過酷な状況下にある人物を主人公に、全編のほとんどが法廷と拘置所内を舞台とした「裁判劇」だ。しかも岡田中将は判決で絞首刑となったことを、史実が伝えている。そんな題材を、小泉堯史監督は長年にわたって温めてきたという(……「原作を初めて読んだのは14、5年前だと思います。映画化したいと思って脚本を書いたのは、10年以上前。いつか撮れたらいいなあと思いながら、ずっと温めていたものです」とは、監督自身の言葉だ)。

だが、それでもこの映画は、やはり小泉監督ならではの、この監督だけにしか撮りえない「美しさ」でぼくたちを打ちのめす。ともすればある種の「思想性[イデオロギー]」を帯びかねない題材でありながら、『明日への遺言』には、そんなケチで卑小な(と、あえて言わせていただく)メッセージなど微塵もない。たとえば、東条英機と東京裁判を描いた『プライド 運命の瞬間』などは、あきらかに「思想的」な映画だった。そこでは、このA級戦犯への再評価と歴史の見直しーー戦争の正当化こそが主題としてあった。しかし小泉堯史監督は、イデオロギーではなく、あくまで当時の「一人の日本人」としての岡田資を見つめようとする。帝国陸軍の中将であったことをも含め、「人間」としての彼を、歴史のなかで見直すのではなく「見出そう」とするのだ。

前述の通り、この映画は大半が法廷での場面に費やされる。岡田中将は、名古屋を空爆したアメリカ軍搭乗員の捕虜を処刑した責任を問われ、部下たちとともに拘留された。岡田は、アメリカ軍主導によるこの裁判を「法戦(法における戦い)」と定め、あくまで戦い抜こうとする。

それは、正式な裁判をふまえずに捕虜を処刑したすべての責任は、命令を下した自分一人にあること。なぜ、正式の審理もなく略式の手続きで捕虜を殺したのか。たび重なる空襲の混乱のなかでは、やむを得なかった。そして処刑した捕虜たちは、無差別爆撃で一般市民を殺戮した戦争犯罪人だったからだーーと主張することだった。

岡田中将の「法戦」は、何より部下たちを救うためのものである。だが、同時にそれは、無差別爆撃による大量殺人という戦争の悪を、裁判を通して告発することにあった。映画は冒頭にピカソの「ゲルニカ」を映し出し、記録映像とナレーションによって無差別爆撃の悲惨で非人道的な歴史を連ねる(言うまでもなく「ゲルニカ」は、ナチス・ドイツがスペインの小都市ゲルニカにおこなった1937年の無差別爆撃をモチーフに描いたものだ)。さらに裁判のなかで、証人として尋問を受ける空爆を受けた人々の言葉から浮かび上がる地獄絵図……

ともすればそれらは、あたかも戦勝国であるアメリカを告発するものとしてとられるかもしれない。ひいては敗戦国・日本を「被害者」として正当化するものである、と。現にそういった文脈から本作を評価し、岡田中将を「理想の日本人」として英雄視する向きがあるし(……これは映画の「セールスポイント」という意味で仕方がないのかも知れないけれど、昨今の「品格」ブームを意識しつつ岡田中将を《今の日本人が見失った理想の上司、リーダー像といえるだろう》と書く一文が、本作のパンフのなかにすらある。同じパンフで小泉監督が、《岡田さんの生き方を、現代の尺度に当てはめてみるのではなく、戦中戦後の混乱の中、一人の日本人としてどう生きたか。その時代に寄り添い、あるがままにみることが大切です》と述べているというのに……)、一方で、侵略国家としての過去=歴史を無視して恥じない「反動的」な映画としてーーたぶん見もしないで!ーー糾弾する向きがあることは、インターネットでちょっと検索すればいやでも眼にするだろう。

が、映画の作り手たちは、そういったことすら承知しながら、それでも岡田資を撮った。なぜなら、これまでの小泉作品が描いてきた主人公たち同様、この人物がどこまでも「美しい」存在だったからだ。

……アメリカ人でありながらあくまで公正な立場をとり続け、良き理解者であるフェザーストン弁護士とともに「法戦」に臨む岡田中将。時には検事との激しいやりとりを交えながら、自らの主張を貫き通すその姿は、まさしく帝国陸軍の中将という立場にあった者として「立派」なものだったにちがいない(……映画のなかで、同じような立場の者が責任逃れをしようとしたことを、岡田が厳しく批判する場面がある)。だがそれは、あくまで当時の日本の軍属に身をおく者としての姿であることを、映画は忘れていない(……《その時代に寄り添い、あるがままにみる》という小泉監督の言葉を、もう一度思い出そう)。岡田にとって「法戦」を戦い、部下たちを救うために責任をとろうとすることは、中将という立場にある者として果たすべき「義務」だった。彼は当然のこととして、それをまっとうしたに過ぎない。そこにどんなヒロイズムも思想性もなく、それを「立派」だと感じるとすれば、それは小泉監督が否定した「現代の尺度」に過ぎないのだ。

以上が「軍人」という〈公〉の立場における岡田資だとしたら、一方で、〈私〉としての岡田資がいる。そこでの彼は、傍聴席の妻に眼で力づけ(なぜなら、法廷では被告人と家族は言葉を交わせない)、恐怖と緊張で落ち込む部下たちを励まし、息子夫婦に子供が誕生したことを知ると大いに喜ぶ。その姿に、弁護士はもちろん、検事や裁判長すらがいつしか魅了されていく(……岡田を連日厳しく追及するバーネット検事が、ある朝、岡田から「おはよう検事どの」と挨拶されると一瞬ニッコリと微笑む。この何気なくさり気ない場面を、ぼくは生涯忘れないだろうと思う。もちろんそこには、バーネットを演じるフレッド・マックィーンの笑顔が、あまりにも父親のスティーブ・マックィーンにそっくりだったということの“感動”もあった。が、あきらかにこの場面を契機にして、あきらかに軍事法廷内の“空気”が変わるのだ。それは、単に「裁く/裁かれる」という対立の構図ではなく、かつては(あるいはその時も)敵同士だった者たちのあいだに、連帯が、むしろ〈友愛〉そのものがうまれたからに他ならない)。このあたりのやりとりは、もはや小泉作品の独壇場ともいうべきだろう。日本人であるとか、品格だとか、そういったことでなく、「人間としての美しさ」こそが、そこにはある。

これまでも小泉堯史の映画が、そんな人間の「美しさ」を見つめてきたものであることは最初にも書いた通りだ。ただそれらは、いずれも〈公〉の立場を離れた者たちによる、〈私〉だけで成立した一種の“理想化[ユートピア]”されたものだったかもしれない。

けれど、この『明日への遺言』において、小泉監督ははじめて〈公〉の立場にある人物を描いた。それは、社会(=世界)に対しての義務と責任をまっとうすることの〈倫理〉を描くことでもある(……映画は、岡田中将が仏教に帰依していたことを観客に示す。それは、倫理的(=実践的)であることによってのみ信仰を肯定した、18世紀ドイツの哲学者カントの教えを想起させるかもしれない。倫理的であろうとすることは、常に自己犠牲がともなう。それを励まし慰めることが「信仰の力」である、と)。原作者の大岡昇平は、岡田資に寄せて《戦場でよく戦うものは、平和のためにもよく戦うだろうと思っている》と、別のところで記している(「私の中の日本人」・『証言その時々』所収)。そんな人物のなかの〈私〉に、人間の「美しさ」を見出そうとした本作。……もう一度、小泉監督の言葉を引いておこう。

《黒澤(明)さんは、長い映画監督としての経験の上で、「僕は美しい映画を作りたい」と、語っています。黒澤さんの望んだ美しい映画とは何なのか。僕もその美しいものに少しでも近づきたいし触れてみたい。(中略)もし、観客の皆さんが、この作品に何か美しいもの、言葉のひとつであっても、ひと時の表情であっても、美しいもの、またそれが奪われる悲しみを感じ取っていただけたら、そこにこそ作品の意味も生まれ、又僕自身、少しでも深められるのではないかと思えるのです。》

小泉堯史監督の映画にあって「美しい」もの。それは「人間」である。そして、「映画」そのものである。そんな作品が今日にあって稀有なものであることは、言うまでもないだろう。……岡田資を演じる藤田まことの圧倒的な素晴らしさをはじめ、論じるべきことはまだまだ尽きない。だが今は、同時代にあって小泉作品が見られること、そのいち観客としての“幸福”をあらためて噛みしめていたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?