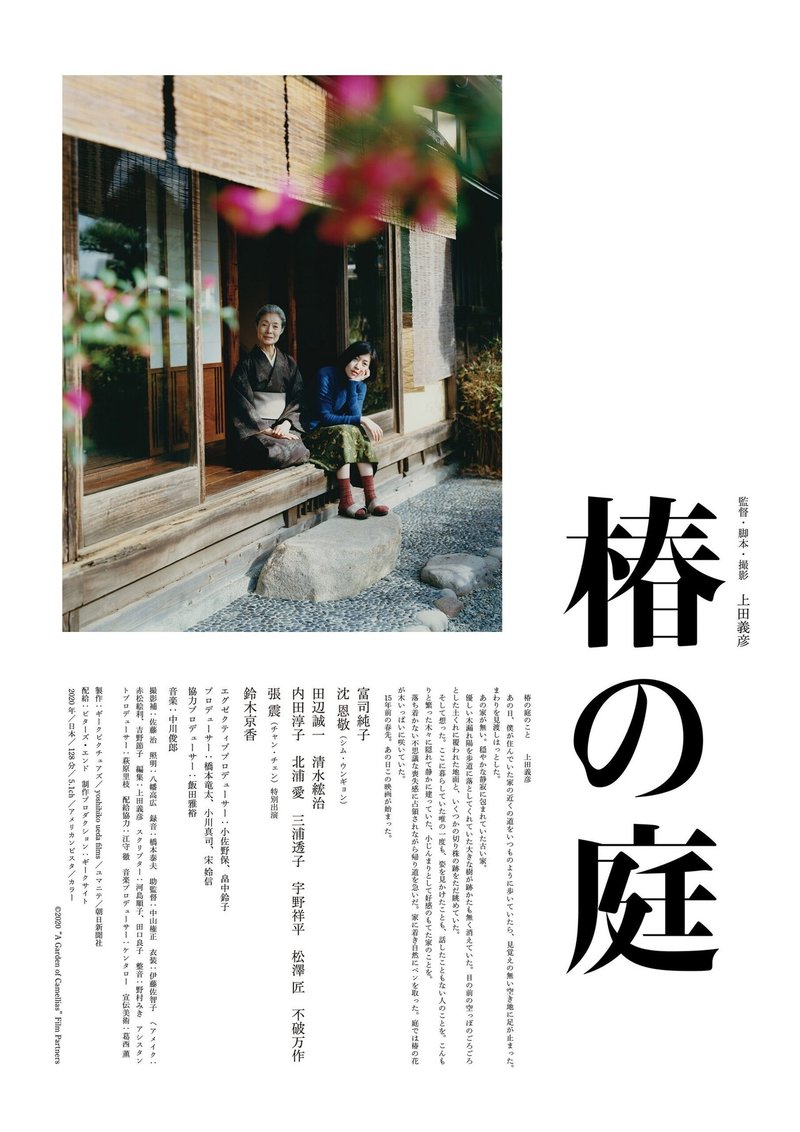

いつかどこかで見た映画 その131 『椿の庭』(2020年・日本)

監督・脚本・撮影・編集:上田義彦 撮影補:佐藤治 音楽:中川俊郎 出演:富司純子、シム・ウンギョン、鈴木京香、田辺誠一、清水綋治、内田淳子、北浦愛、三浦透子、宇野祥平、松澤匠 、不破万作、チャン・チェン

写真家である上田義彦が、撮影・脚本・編集もかねてはじめて撮った監督作『椿の庭』は、とにかく“静か”な映画だ。特に際だった事件が起こるわけでもなく、そもそも物語らしいものがほとんどない。描かれるのは、緑豊かな庭に囲まれた古い一軒家と、そこに暮らす年老いた女性、そして同居する孫娘の姿。ときどき家を訪れる者があっても、映画の大半はこのふたりの女性と、彼女たちが過ごしたある年の四季の移ろいを静かに映しだすだけなのである。

さらに、そんな彼女たちを含め数少ない登場人物は、誰もが決して声高に話したりしない。ただ何げない日常の会話を交わし、庭の草木の手入れをしたり、お茶したり、古いレコードを聴いたりするばかり。カメラもまたそんな人物たちを、極端なアップやロングを弄することなくつねに一定の距離、というか“間(ま)”をとりながら見つめ続ける。そして、そういった映像の静けさをむしろ際だたせるかのような、中川俊郎による音楽。

なるほど、少しでも上田義彦の写真や、撮影を担当した映像作品(たとえば、本木雅弘と宮沢りえが出演しているお茶のCF、等々)を知る者なら、ある程度は予想されたことなのかもしれない。被写体自体より、そのものがまとう「気配」であったり「たたずまい」こそを捉える上田氏の作品は、いずれも「静謐」そのものなのだから。それでも、はじめて撮った映画がここまでミニマルで“静か”な作品だったとは……。その驚きが、見る者を魅了し、あるいはとまどわせるだろう。

そういった意味でこれは、写真家・上田義彦の「美学[スタイル]」に全編つらぬかれた映像作品であり、そのひとつの達成であるといえるかもしれない。けれど、本当に“それだけ”なのか? すでに写真や広告映像の分野で、自身の「作家性[スタイル]」を確立している上田氏ならば、もはや映画で「同じこと」をくりかえすことに“意義”などあったんだろうか?

ーーそう、さっきぼくは、この作品が「見る者を魅了し、あるいはとまどわせるだろう」と書いた。たぶん「とまどう」向きは、本作を見ているあいだもそこに写真家・上田義彦の「スタイル」をしか“見ていない”からだ。だが、『椿の庭』という作品を真に「映画」たらしめているのは、まぎれもなくある「家族の物語」に他ならない。構想から15年、おそらくそれは、「映画」として上田義彦がどうしても撮らねばならなかった物語だった。その“切実さ”こそが、一見すると静謐で「写真的」な本作に確かな情動[エモーション]、つまりは「映画的」なエモーションをもたらしているのである。

葉山の海を見下ろす高台に建つ、古い一軒の家。丹精に手入れされた庭の片隅で、飼われていた金魚の1匹が死んでいる。それを椿の葉に包んで、土に埋葬するふたりの女性。

この家に住んでいるのは、絹子(富司純子)とその孫娘の渚(沈恩敬[シム・ウンギョン])だ。絹子は、夫の四十九日の法要を終えたばかり。東京から参列した娘の陶子(鈴木京香)は、年老いた母がこの古い家に、姉のひとり娘である渚とふたりきりで暮らすことに気を揉んでいる。東京のマンションでいっしょに住むことを勧めるが、絹子にその気はない。大学生の渚もまた、この家での祖母との静かな暮らしが気に入っている。

少し日本語がたとたどしい渚。それは、彼女の母親である絹子の長女が、駆け落ちして外国で産んだ子供だからとまもなく観客は知らされる。長女は異国で亡くなり、渚は、母が最期に「ごめんなさい」と日本語で言い遺したことをきっかけに、日本の祖母のもとへ身を寄せることにしたのだった。

そんなふたりのおだやかな日常にも、不穏な“影”がさす。相続税の問題で、どうしても家を手放さなければならないことを知らされる絹子。そして梅雨のある日、税理士の黄[ファン]さん(帳震[チャン・チェン])が家を訪ねてくる。彼は絹子に、「この家の良さを生かしてくれる方がいると思います。探させてください」と説得する。

だが、うれしい客もあった。お盆になって、古くからの夫の友人である幸三(清水絋治)が来訪し、絹子は思い出話や夫の好きだった曲を流したりと久しぶりに楽しいひとときを過ごす。しかし突然、意識を失って倒れてしまう絹子。

……倒れる直前の場面で、絹子は「もし私がこの家を離れてしまったら、ここでの家族の記憶や、そういうものすべて思い出せなくなってしまう」と言う。なぜなら、記憶とは「場所や物に宿っている」からと。

おそらく絹子は、そのときすでにこの家の「記憶」とともに殉ずることを決めていた。だから、何とか事なきを得て2階で静養するようになってからも、絹子は渚に知られないよう薬を飲まずにこっそりと捨てる。そして、黄さんが連れてきた戸倉(田辺誠一)という男に、家を譲り渡すことを同意したのだった。そんな祖母の真意を察して、心を波だたせながらも、なすすべがない渚。

春から夏、秋をへて冬へと、季節のうつろいを映しだす庭のたたずまい。それは絹子という主人公そのものだ。木立の緑や花々がやがて色あせ枯れていくように、この家や庭の記憶も失われていく。だからこそそれらは、最後まで“美しく”あるように丹精を込めて手入れしなければならない。だから、どうせ手放す家と庭なのに手入れなんて! と、はじめて絹子に反発した渚も、庭の落ち葉を掃き清めるのだ。祖母そのものであるこの庭の「記憶」が、いつまでも“美しく”あるように。

監督の上田義彦はインタビューに答えて、《写真の面白さというのは、観る人が作品の前から離れるまで、ずっと観続けることができる。閉じ込められた時間を見ているんですね。一方で、いま目の前にある生命がいつかは消えてしまうような喪失感、その「うつろっていく」という表現は、映画のなかでのみ起こりうること》だという。だからこの作品は、《これはもう映画しかないな、と思いました》と語っている。

うつろっていく時間、それをフィルムに「閉じ込める」のではなく、時間ごと「捉えていく」こと。そのとき映画は、「記憶」と似たものというか、ほとんど“同義”となっていく。だからこそ絹子から渚、あるいは陶子という3世代の家族の物語は、前述した通り、一見すると静かな「写真的」なようで極めて「映画」そのものとして成立しているのだと思う。

そしてぼくは先に、この映画が上田義彦にとって「どうしても撮らねばならなかった物語だった」と書いた。それは、シム・ウンギョンが繊細に演じた孫娘の名前を、「渚」としたことからもうかがえるだろう。

ーー上田監督の夫人である桐島かれんのエッセイに、こんな一節がある。《私には、「渚」という日本名もあります。(中略)私がこの世に誕生したことは誰も知らない、母と父の間だけの隠し事でした。母は祖父母にさえ妊娠を隠していたそうですが、東京のアパートから姿を消していた母を怪しんだ祖母が、隠し家を探し当て、おなかが大きくなった娘を見つけ、とても驚いたそうです》(桐島かれん著『ホーム スイート ホーム 暮らしを彩るかれんな物がたり』より)。

桐島かれんの母は、作家の桐島洋子。彼女は、妻子あるアメリカ人の男性と未婚のまま子供をもうけ、それが日本名を「渚」という長女のカレンだった。さらに、同じ本のなかで彼女はこう書いている。《高校生になった頃から、私は祖母を訪ねて昔話を聞くのが愉しみになりました。祖母がしきりと懐かしむ、祖父の人物像はとても魅力的です。》

……上田義彦が監督としてはじめて撮った『椿の庭』は、夫人である桐島かれんの「家族の物語」でもあったのだ。あるいは、“桐島家の女たち”をめぐる「記憶」の物語としてあった、というべきだろうか。そして「記憶」と映画が“同義”であるならば、上田義彦はどうしても「映画」としてこれを撮らねばならなかった……

もちろんそんな背景というか「ファミリー・ヒストリー」を知らなくても、この映画はすこぶる魅力的だ。上田監督ならではの、独特の角度[アングル]から撮られた人物や日本家屋の、すべて自然光による陰影に富んだ美しさ(……屋内場面は、すべてフィルムで撮影されたという)はもちろん、風や雨の自然音、古いLPレコードから流れる音楽、何げない生活のなかで生まれる音にいたるまで、まさに“音色”というべき「音」の艶やかさ。それを眼にし耳にするだけでも、このうえない映画体験をもたらしてくれるにちがいない。

そして何より、絹子を演じる富司純子の素晴らしさ! 映画の最初の方で、喪服から普段着の和装に着がえるそのさりげなくも優雅な身のこなしひとつに、思わずため息がもれてしまう。14年ぶりの主演作となるこの絹子役を「自分のなかのベスト」と言いきるのも、決して単なる“宣伝文句[リップサービス]”ではあるまい。それほどまでに本作の富司純子は、女優として以上に年輪を重ねた女性としての「美」そのものだ。

……と、ほぼ絶賛の文章となってしまったが、本当に心から魅了されたのだから仕方がない。とはいえ、最後にひとつだけ「物言い」があるとするならーー最後の最後に登場する不波万作の、あの“扱い”だけはないんじゃないですか上田監督(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?