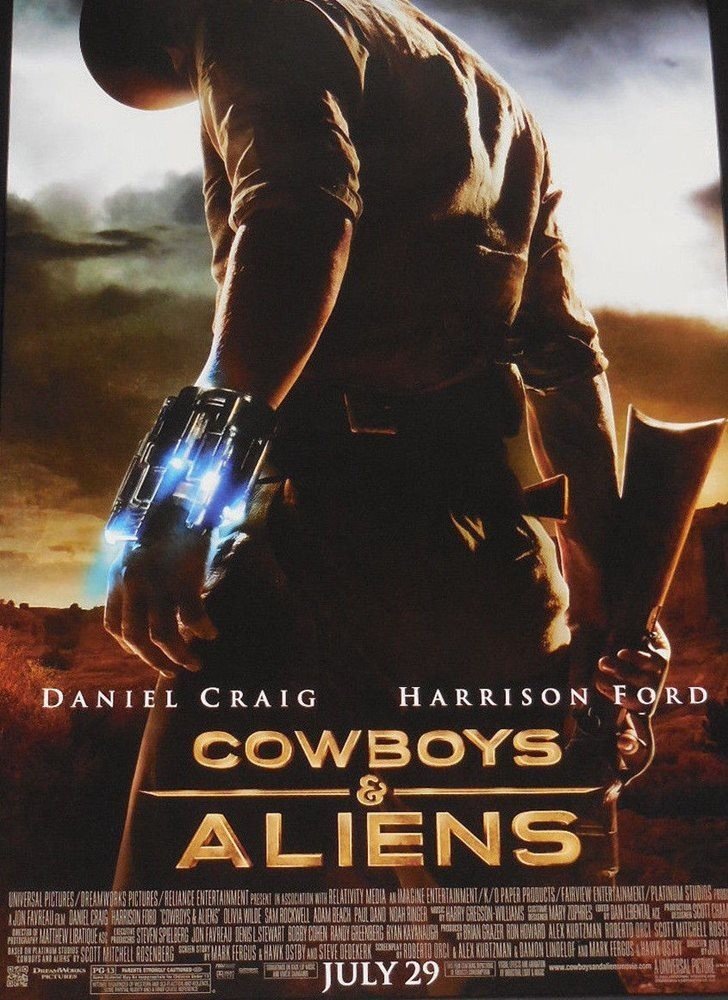

いつかどこかで見た映画 その42 『カウボーイ&エイリアン』(2013年・アメリカ)

“Cowboys & Aliens”

監督:ジョン・ファヴロー 脚本:ロベルト・オーチー、アレックス・カーツマン、マーク・ファーガス 原案: ホーク・オストビー、マーク・ファーガス、スティーヴ・オーデカーク 撮影:マシュー・リバティーク 出演:ダニエル・クレイグ、ハリソン・フォード、オリヴィア・ワイルド、サム・ロックウェル、アダム・ビーチ、ポール・ダノ、ノア・リンガー、アビゲイル・スペンサー、バック・テイラー、クランシー・ブラウン、クリス・ブラウニング、アナ・デ・ラ・レゲラ、キース・キャラダイン、ブレンダン・ウェイン

よく、“映画は脚本[ホン]で決まる”といわれる(……もっともそれは、“映画は監督のもの”という、これもよくいわれる常套句に対し、当の脚本家自身が流布したんじゃないかという説もあるが)。まぁ、確かにそれはそれで「正論」ではあるのだろう。実際、脚本に求められるべき素晴らしく練られた台詞や、観客の予想を超えた、あるいは意表をつく展開でぐいぐいと引っ張っていく構成力は、映画にとってーーいや、テレビドラマや小説など〈物語〉を扱う創造行為すべてにおいて、きわめて重要なポイントだとは思う。

しかし、ではここでオリジナル作品とまったく同じ脚本で再映画化した、ガス・ヴァン・サント監督の『サイコ』や森田芳光監督の『椿三十郎』を思い出すとき、にわかに雲行きがあやしくなってくる。ともに才能を欠いたわけでもない彼ら監督たちのリメイク作は、興味深くはあっても端的にいってやはり“残念”な出来映えだったからだ。

それらは、もはや「失敗作」ですらなく、ただ単に“何でこれが創られねばならなかったのか?”という根底的な疑問を観客に抱かせるといった意味で、実に不幸な作品だった。しかしまあ、今回その点は措いておく。ここで考えてみたいのは、黒澤明やヒッチコックのオリジナル作品と同じ脚本で撮られながら、どうしてリメイク版は、あそこまで精彩と魅力を欠いたものになったのか、ということだ。壮烈に討ち死にするくらいの失敗作だったならまだしも、それらは“つまらなくすらない(!)”のが致命的なのだった……

そこには、ぼくたちが黒澤やヒッチコックの作品をすでに見ているから、あるいは、そもそも元のシナリオ自体が「時代のニーズ」(とは、だがいったい何だ?)に合わなかったから、等々の“言い訳”がつくのかもしれない。が、やはりそこで問われるべきなのは脚本じゃなく、演出でありキャメラや照明であり(ガス版『サイコ』など、場面によってはカット割りまでヒッチコック作品を「再現」していたが……)何よりキャストであり、その他すべてにおいての差異というか、決定的な“力量の差”だろう。

また、少し前に、これも黒澤明の『天国と地獄』と、小津安二郎の『東京物語』をテレビドラマとしてリメイクしたという例もあった。それらは思い出すのも不愉快なほど酷いシロモノだったけれど、一応は原典[オリジナル]のシナリオを踏襲しながら、どうしてこんなペラペラな安っぽいドラマに終始するのかーーと、逆に考えさせられたものだ。いずれにしろ、それらから学びうるとしたら、「映画は脚本[ホン]で決まるわけでは必ずしもない(!)」ということではあるまいか。

(……もっとも黒澤明ご本人はあるインタビューで、「シナリオが一流なら、監督が仮に二流三流でもいい映画はできる。だけどシナリオが三流なら、一流の監督がいくら頑張ってもうまくいきません」と語っている。一方、これはジャン・コクトーだったと思うのだけれど、「才能ある監督なら、最悪の脚本からでも傑作を創りあげることができる」と、どこかで述べていたはずだ。そこには、あるひとつの〈物語〉をいかに表現するかが最も重要だとする向きと、〈映像〉の構築こそが映画の本質だとする向きの、それぞれに相反するようで実は相補的な「真理」が語られているように思う。つまり、どんなに「面白い物語」出会っても、それを真に面白く描き出すのは〈映像〉の力によってなのだし、どんなに独創的な「映像表現」であっても、〈物語〉への配慮に欠けた作品は往々にして観客不在の自堕落な、むしろ“退廃的”なものになってしまうだろう。そう、たとえばテレンス・マリック監督の『ツリー・オブ・ライフ』のように……)

以上、当たり前といえばまことに当たり前な議論では、ある。実際ぼくたちが「映画を見る」ことの動機として、“脚本が素晴らしいから”などということは、あまりないのではあるまいか。観客が求めるのは、それがどんな〈物語〉なのかではなく(いや、それこそが大事だろう! という向きもあるだろうけれど)、それがどんな表現となってぼくたちを楽しませてくれるか(もちろん、この「楽しませる」とは単に娯楽としてだけの意味じゃない)にあるのだから。黒澤監督の『用心棒』と「同じ物語」であるはずのセルジオ・レオーネ監督の『荒野の用心棒』が、それでも心から楽しめるとしたら、当然それはレオーネ作品が、演出や音楽や役者(クリント・イーストウッド!)などの総合=統合において見事な「映像表現」を実現していたからに他ならない。

だがしかし、“あの脚本家がホンを書いているから”というのは、やっぱり「映画を見る」ことの大きな動機たり得る。盲導犬をとりまく人々を描いた「文部省選定作品」であっても、その脚本を書いたのが荒井晴彦(!)だと知ったなら、逆に食指をそそられる向きもあるだろう。僕にしても、ロバート・タウンやスティーヴン・ザイリアン、奥寺佐渡子、西田征史などが脚本に関わっているなら、たとえ監督がどんなにボンクラそうな輩の映画であっても、これは見ておかなければと思う。もちろん、必ずしも映画は脚本(家)では決まらない、とは先にも書いた通りだ。けれどぼくにとって先に挙げた彼らは、そのシナリオがどのように映像化されたのか、という興味を抱かせるだけの名前たちなのである。

そしてぼくが『カウボーイ&エイリアン』をとにかく“ぜひ見たい!”と思ったのは、まず最大の理由が、「ハリソン・フォード出演の西部劇」だからだ。『ブレードランナー』と、特にピーター・ウィアー監督と組んだあの素晴らしい2作品『刑事ジョン・ブック/目撃者』『モスキート・コースト』以来の大のごひいきであるハリソン・フォードだが、ぼくは彼の西部劇をぜひ見たいものだと熱望してきた(のは、ただぼくが西部劇好きなのと、彼の持ち味が、このアメリカ映画の伝統的なジャンルでこそ活きると信じてきたからなのだが。彼があの“西部劇の神様”と同じ「フォード」姓なのは、単なる偶然じゃない!)。何やら本作ではダニエル・クレイグ相手の“敵役”らしいが、かまうものか。

そういった、多分にミーハー的な思い入れとともに、もちろんスピルバーグとロン・ハワードの両御大が共同で製作に関わっていることもあったけれど、それよりも脚本原案にスティーヴ・オーデカークがひと役買っていることを知ったことが決定的だった。ーーそう、スティーヴ・オーデカーク! ジム・キャリーやエディ・マーフィーらと組んで、ひと癖もふた癖もあるコメディ映画の脚本や原案を書き、『親指タイタニック』や『クン・パオ/燃えよ鉄拳』など自身の監督作ではシュールなナンセンス・パロディ映画を手がけてきた御仁である。

それらはすべて、映画史に残る傑作とはいいがたいおバカ映画ではあるものの、かなりの“毒”を含みながらも実に愛嬌のあるものばかり。しかも、ひたすら「喜劇」にこだわり続けるあたりに、昨今では珍しい「作家的主体性(?)」を感じさせるのが頼もしい。そんな男がこの大作映画にからんでいるとなれば、注目せざるを得まい(……と考えるのはオレだけか? だろうな)。

ともあれ、正体不明の流れ者(ダニエル・クレイグ)が西部の小さな町に現れ、そこでハリソン演じる強権的な牧場主(『赤い河』のジョン・ウエインそのもの!)や愛妻家の酒場の経営者兼バーテンダー(奥さんがメキシコ系とくれば、どうしても『リオ・ブラボー』を思い出さずにはおれない。実際、元のシナリオでは夫もメキシコ人の設定だったらしい)、主人公の怪我を治療する酒飲みの牧師(とくればこれは、『駅馬車』の飲んだくれ医者トーマス・ミッチェルだろう)などがからみ、少年と犬も重要な役回りで登場する(とは、もちろん『シェーン』だ)。

やがて彼らは、共通の敵に誘拐された愛する者たちを奪還する旅に出るのだが(このあたり、フォード監督の『捜索者』的な設定である)、かつてなら凶暴な「インディアン」と相場が決まっていた“共通の敵”が、ここでは凶悪な「エイリアン」なのである!

他にも、記憶を失っていた主人公が、実は悪党集団のリーダーだったことがわかるあたりは『ワイルド・バンチ』(というより、むしろ『明日に向かって撃て!』だろうか)だし、最初は非情な権力者に思えた牧場主が、雇っていたインディアン青年や身寄りのない男の子にみせる情愛など「古き良き西部劇」そのものの味わいだ(……これらの場面は、ハリソン・フォードのファンならずとも涙なくしては見られまい)。しかも町の保安官を演じるのは、『駅馬車』に出演したジョン・キャラダインの息子である、あのキース・キャラダイン! しかもその部下には、ジョン・ウエインの息子が起用されているというではないか。

……そう、この『カウボーイ&エイリアン』がめざそうとしているのは、徹底して「西部劇」そのものなのである。 《西部劇はとうに死亡宣告をうけたジャンルである。一九五二年にはハリウッドではまだ年間百八本の西部劇がつくられていたが、(中略)一九六〇年代の衰退期と七〇年代の危篤状態をへて、八〇年代には訃報欄にのせられてしまった》(加藤幹郎著『映画ジャンル論』より引用)という西部劇を、イーストウッドの『許されざる者』などとは違った、かつてのような最もアメリカ映画らしい「娯楽大作」としてあらためて蘇らせること。その時、CGなど最新の映像技術を駆使した「SF映画」としての体裁は、西部劇の魅力を知らない現代の観客に対する、一種の“疑似餌[ギミック]”としてあったのである(……あなたはこの映画に対して、あれほど高度な科学技術を持ったエイリアンたちが、どうしてこうまで粗野で凶暴な「怪物」然として描かれ、しかも武器ではなく“素手(!)”で人間たちと立ち向かうのか、という至極もっともな疑問を抱くかもしれない。だが、所詮ここでのアイツらは、「黄金」に目のない『ワイルド・バンチ』のマパッチ将軍一味と同じレベルの悪党でしかないのだ。つまりは「悪いメキシコ人群盗」を「悪いエイリアン群盗」に置きかえただけなのである!)。

そういった作り手たちの想いというか“心意気”を、ぼくは深い共感[シンパシー]とともに受けとめる。ーーただひとつ残念だとすれば、せっかくスティーヴ・オーデカークが関わっていながら、この映画には意外にもほとんどまったく「ユーモア」がないことだろう。聞けば、オーデカークがメインで書いた草稿は案の定「多彩なジョークがあり愉快」なものだったというではないか(引用元はウィキペディアより)。

……ああ、もったいない!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?