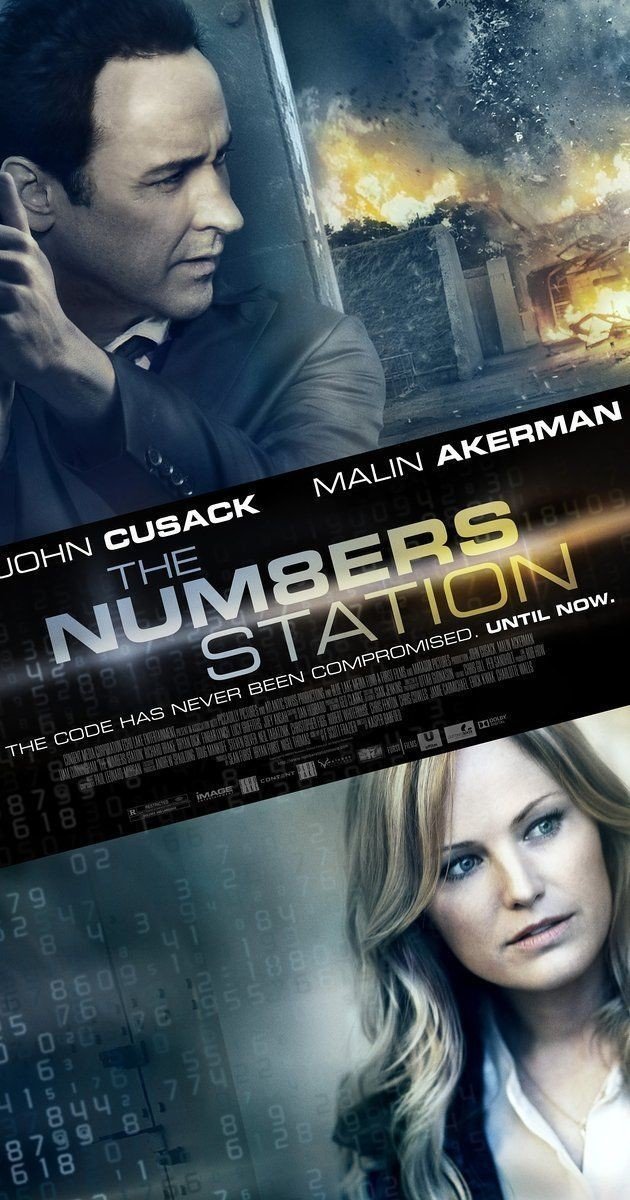

いつかどこかで見た映画 その72 『殺しのナンバー』(2013年・イギリス=アメリカ)

““The Numbers Station”

監督:キャスパー・バーフォード 脚本:F・スコット・フレイジャー 出演:ジョン・キューザック、マリン・アッカーマン、リーアム・カニンガム、リチャード・ブレイク、ブライアン・ディック、ルーシー・グリフィス、ジョーイ・アンサー、ハンナ・マリー

少し前だが、友人とおしゃべり(というか、ツイッターのやりとり)している時に、「そういえば、エドワード・ノートンってどんな顔してたっけと思い浮かべたら、出来てきたのはジョン・キューザックの顔なんだよね(笑)」という笑い話になったことがあった。

なるほど、この両男優、容貌も雰囲気もどこか似ている。線は細いものの、SFX満載の大作エンターテインメントからウディ・アレン作品や社会派映画まで、幅広い守備範囲をこなす演技派。ジョン・キューザックの方がどちらかといえば陽性の“好青年”キャラだったが、『アイデンティティー』あたりから屈折した役柄も多くなって(……印象としては、「ヒッチコック作品におけるジェームズ・スチュワート」だろうか?)ますますキャラがかぶってきた。例えば、『ファイト・クラブ』におけるブラッド・ピットの相手役をジョン・キューザックが演じてもよかっただろうし、『マルコヴィッチの穴』がエドワード・ノートン主演だったとしても、何ら違和感はないだろう。

もっとも、役者としての“華”といえば、どうしてもジョン・キューザックに軍配を上げざるを得ない。2012年にはスターの証である「ウォーク・オブ・フェーム」にもその名を刻み、ここ最近の出演作品の数はといえば、2000年の『ハイ・フィデリティ』以来だけでも何と20本以上! ちょっと出過ぎではないのか……と心配するほど、旺盛な活躍ぶりなのである。

だから、そんなキューザックの最新主演作が今年(2013年)に2本連続で公開されるとなっても、別に驚くにはいたらない。題して「ジョン・キューザック スペシャル」というのは、どことなくスティーブン・セガール主演作を3本並べた「オヤジの映画祭」(……しかし、すごいネーミングだな)みたいなやっつけ感が漂うが、そこはやはりジョン・キューザック。先に公開の『コレクター』も、続いての『殺しのナンバー』にしても、注目すべき新鋭監督と組んだ“意欲作”なのである。

6月8日から公開中の『コレクター』は、マット・デイモンとベン・アフレックが主宰した新人脚本家発掘プロジェクトで見出された、オーストラリアのモーガン・オニール監督によるアメリカ映画進出第1作。前作の青春映画『ドリフト』とはうって変わってのサイコ・スリラーで、製作にジョエル・シルバーが名を連ねている。いわば、オニール監督にとってはハリウッドでの“試金石”となるべき作品というわけだ(が、残念ながらぼくはこの映画を見ていないので、これ以上は語れません……)。

そして、22日より公開される『殺しのナンバー』も、『72時間』で一躍名を馳せたデンマーク出身のカスパー・バーフォード監督による、初の英語圏映画(製作はイギリスの名プロデューサーであるナイジェル・トーマスと、イーサン・ホーク主演の異色ヴァンパイア映画『デイブレイカー』などのショーン&ブライアン・ファーストによる共同)。少し前に日本でも公開された『推理作家ポー 最期の5日間』もそうだったが、近年のジョン・キューザックは、積極的にそういった新鋭監督の作品につきあっていこうとしているのかもしれない。

で、そんな『殺しのナンバー』だが、イギリス映画だから“007は殺しの番号[ナンバー]”のパロディか何か? との適当な予想はもちろんハズレ。同じ諜報機関とはいっても、こちらはアメリカのCIA局員を主人公としたサスペンスものなのだった。

……CIAで、暗殺などの“汚れ仕事”を受け持つエマーソン(ジョン・キューザック)。だがある任務でミスを犯し、イングランド東部の郊外にある施設に左遷される。そこは、世界中の諜報局員たちに数字で極秘指令を送る、「乱数放送局[ナンバーズ・ステーション]」だった。そこでの彼の任務は、暗号オペレーターであるキャサリン(マリン・アッカーマン)の護衛と施設の安全を守ることだ。

だがある日、施設内に向かおうとしたエマーソンたちを突然の銃撃が襲う。何とか局内に逃げ込んだふたりは、交代するはずだった別のオペレーターと護衛役が、施設を襲撃した何者かのグループに殺されたらしいことを知る。しかもそのグループは、世界中のCIA重要幹部たち15名の暗殺という“偽の暗号”を発信していた。

何とか「中止」の指令を送るためには、キャサリンが、殺されたオペレーターのコンピュータから暗号表を探し出さなければならない。だが、緊急回線で本部に救援を求めたエマーソンに対する返事は、「送信係を殺せ」というものだった……。

映画の冒頭、裏切り者の元CIA局員を始末するエマーソンは、その現場を男の娘に目撃されてしまう。しかしどうしても彼女を殺せず、見逃そうとする。が、結局その娘は上司のグレイによって射殺。死の間際にエマーソンに向けた娘の眼差しが、彼に任務への疑問と疲弊を抱かせることになる。

そんなエマーソンが、安住の地だったはずのイギリスの片田舎でテロを受けながら、ふたたび何の罪もない女性キャサリンを「殺せ」と命令される。しかも、要人暗殺の偽指令を解かなければならない。そういった二重三重の極限状況に追い込まれた主人公の苦悩ぶりを、いつにもまして非情に、だがその裏に秘めた人間性を感じさせながら演じるジョン・キューザックは、もはや円熟味すら漂わせている。

しかしこの映画の真の魅力は、わずか89分という上映時間そのものにある、といって良いかもしれない。映画の中盤からは、厳重に封鎖された局内でのエマーソンとキャサリンのほぼふたりだけの場面が続き、そこに、事件の顛末を残された音声から“再現”されるテロリストたちの行動がフラッシュバックで描かれる。いずれにしても、限られた登場人物とセットで世界的規模の危機を描くというアイデアは秀逸だし、それを1時間30分にも満たない“尺[フィルム]”のなかできっちりと物語ってしまうあたり、これはなかなかのものだと評価できるんじゃないだろうか。

何故なら、それはもはや2時間以上が当たり前となったア昨今のメリカ映画に対する、おおいなるアンチテーゼたり得るからだ。ーーそう、その長い上映中、片時も観客を飽きさせないように意表をつく展開を繰り広げ、CGなどによる「斬新」な見せ場の連続といった昨今の“大ヒット狙い[ブロックバスター]な映画”と、本作は対極にある。誤解を恐れずに断言してしまえば、この作品の慎ましい「単純さ」には、映画本来の魅惑が感じられる瞬間が確かにあると思うのだ。

映画評論家の蓮實重彦氏は、マックス・ノセックという監督が1945年に撮った『犯罪王ディリンジャ』という「B級映画」について、こう書いている。 《上映時間の極端な短さにもかかわらず、必要なことのみを語り、たった七十分間で犯罪者の生涯を簡潔さ以上の雰囲気とともに描き出して見せた『犯罪王ディリンジャ』は、(中略)最後の「B級映画」の輝きをそえる傑作である。映画とは、やはり単純なものであり、またそれを撮る作業も単純なものでなければならないだろう》。そして、ここでいう「単純なもの」がどうして貴重なのかは、《そうした種類の作品に時折り接しながら覚える途方もない呆気なさの印象に、深く揺り動かされることがあるからにほかならない。(中略)単純であることの誇らしさに無防備で接してしまうことの眩暈とでもいおうか、そこに映画があられもなく露呈されてしまったことへの怖れを含んだ喜びといったものを感じてしまうのだ》(『ハリウッド映画史講義 翳りの歴史のために』)。

……「単純であることの誇らしさに無防備で接してしまうことの眩暈」か。さすがこの御大ならではの物言いだが、それでも「映画」とは本来「単純」なものであるということはある種の“実感”として納得できる。それはつまり、スピルバーグ監督の映画がどれだけ今どきの「大作映画」然としていながら、時に思いがけず「映画的」としかいいようのない感動を実現するのは、例えば『戦火の馬』のように、空に浮かぶ雲、風にそよぐ草原の広がり、柵を取り囲む人々の佇まい、ぬかるむ大地に降りしきる雨、見つめあう眼差し、それがふと伏せられる瞬間の表情……そういったものたちを、ただフィルムに写し取り、映し出そうとする、あたかもサイレント映画時代の監督たちのような「単純さ」で撮ることができたからなのである。その時「映画」とは、そういった「単純さ」のなかにほとんど奇跡のように立ち現れるーー顕現する“なにか”なのだ。

例えば、有史以前の人類が洞窟内に描いたラスコーやアルタミラの壁画。その単純な線と色彩による馬や牛、人などの絵は、驚くべき力強さで見る者を圧倒する。それを「古い」とは、誰も言えないだろう。それは「古い」のではなく、そんな「単純さ」ゆえの「オリジナル(原初・起源)」だからこそ永遠の“生命”を持つ。同じく、ジョン・フォードやハワード・ホークス、ラオール・ウォルシュなどの古典的な巨匠たちの映画は、その「原初[オリジン]」の輝きで今なお魅力を失うことがない。そして真の意味での「B級映画」とは、予算や製作日数など様々な制約にもかかわらず、というか、そういう制約ゆえに映画の「原点[オリジン」]へと回帰し得たものではないか、ということだ。

もちろん、この『殺しのナンバー』という作品が、そこまで途方もない必見の傑作というつもりはない。所詮これは、低予算であることを隠そうとしない、地味なサスペンス映画以外の何物でもないからだ。が、それを逆手にとって、一見すると複雑な物語や展開の脚本をかくも「反時代的」な簡潔さと「単純さ」で語ってみせた本作を、真の“映画狂”ならばきっと見て損はないと言っておこう。……カスパー・バーフォードという監督、たぶん次の次くらいの作品で、間違いなくブレークする! との“予言(!)”とともに。(追記:2020年現在、残念ながらカスパー・バーフォード監督はテレビの世界に行ったきり新作映画の情報はない。……もったいないなぁ。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?