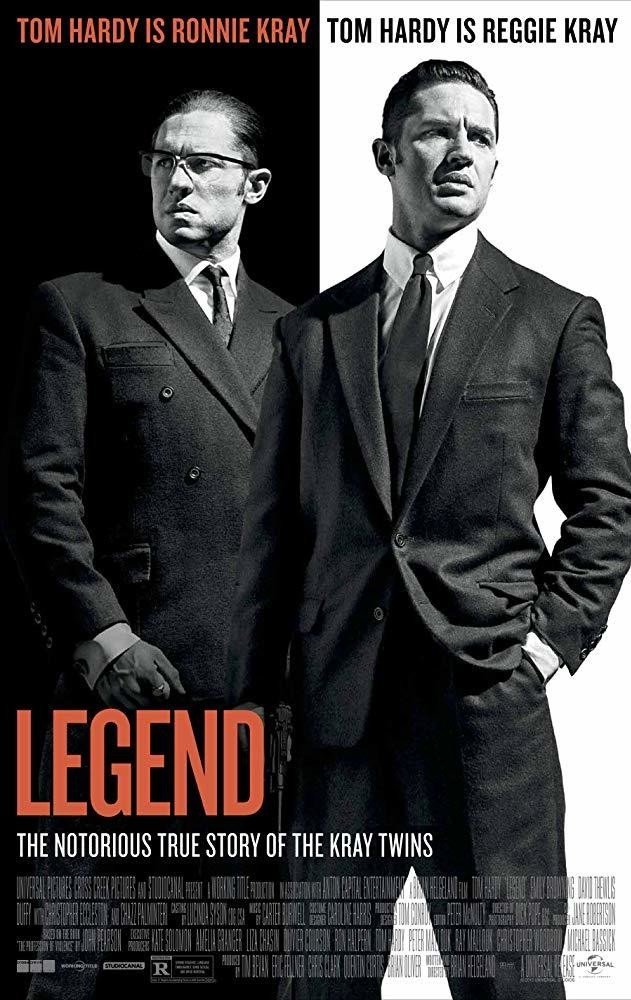

いつかどこかで見た映画 その66 『レジェンド・狂気の美学』(2015年・イギリス)

“Legend”

監督・脚本:ブライアン・ヘルゲランド 撮影:ディック・ポープ 出演:トム・ハーディ、エミリー・ブラウニング、クリストファー・エクルストン、デヴィッド・シューリス、ポール・アンダーソン、タラ・フィッツジェラルド、チャズ・パルミンテリ、タロン・エガートン

……それにしても「ブライアン・ヘルゲランド」という名の御仁と、その監督作品を相手にするのは難しい。今回の『レジェンド 狂気の美学』にしてもそうなのだが、それを単純に「面白い!」というにはどこか妙な“ひっかかり”があるし、かといってぜんぜんツマラナイわけでも決してない。むしろ、見ているあいだはじゅうぶんに楽しませてくれるんだが、見終わってなぜかいつも釈然としないーーというか、“いっぱい食わされた”という気分になるのである。

どういうことか。つまりヘルゲランドの映画は、一見こちらが期待していたはずの物語や内容どおりのように見えて(というか、見せかけて?)、そんな期待を、微妙に、だが決定的に「はぐらかす」。本来見たかった作品どおりのようでいて、見終わってつねに何か釈然としないものを残してくるのだ。

たとえば、『42 世界を変えた男』を思い出してみよう。メジャーリーグ史上初の黒人選手ジャッキー・ロビンソンを主人公にしたあの伝記映画は、正直いって誰が撮ろうとヒューマンかつ感動的なドラマになるだろう題材であり、確かに「感動の実話もの」として誰もが思っていた。が、見終わってまず印象に残るのは、主人公の苦難と逆境を跳ね返してつかんだ栄光の生きざまより何より、その映画のなかの「差別用語」の“凄まじさ”だったのではあるまいか。

とにかくあの映画のなかでは、黒人への蔑称である「ニグロ」だの「ニガー」だのという言葉が全編にわたって響きわたる。ハリソン・フォードが演じた主人公の理解者である球団オーナーですら、さも当然のように「ニグロ」と口にするのである。もちろんそれが1940年代当時のアメリカにおける「現実」だったとはいえ、この21世紀において映画のなかでここまでハンパない差別的表現を聞かされるとは……。もはや感動以前に(日本人であるぼくという観客ですら!)これには動揺させられ、ほとんどいたたまれない思いをさせられてしまったのだった(……いったいアメリカの観客たちは、それをどのように耳にし受けとめたんだろうか。黒人である観客とともに、白人の観客たちは?)。

あるいは、監督としてのデビュー作である『ペイバック』にしてもそうだ。リチャード・スタークのハードボイルド小説を原作とした本作で、誰もがメル・ギブソンの主人公による、自分を裏切って罠にはめた妻と相棒、そして組織のボスへの凄絶な復讐劇を期待するだろう。けれども主人公は、どうみても復讐より、とにかく自分の報酬分だった7万ドルを取り戻すことだけに異常にこだわり続ける。思わず笑ってしまうくらいの「偏執狂者[パラノイア](!)」にしか見えないのである(……さすがにこのままではマズイと思ったのか、製作も兼ねたメル・ギブソンが脚本に手をいれて一部自分で撮り直したらしい。が、ご覧になれば一目瞭然だが、しょせん“とってつけたような感”はぬぐえなかった)。

ほかにも、中世の歴史アクション劇だと思わせて、ふたを開ければ現代ロック音楽が鳴り響き、実在した詩人チョーサーなどが入り乱れクロスオーバーする『ROCK YOU!』にしろ、オカルト・スリラーのつもりで見たら『ダ・ヴィンチ・コード』もかくやとばかりのカトリック暗黒秘史ドラマへとあれよあれよと“横滑り”していく『悪霊喰』にしろ、ブライアン・ヘルゲランドの監督作品はどれも、ど真ん中の直球[ストレート]のようにみせかけて、思わぬ変化球[ナックル]で打者(=観客)を惑わせずにはおかないものばかりなのだ。

脚本家としては、カーティス・ハンソン監督の『L.A.コンフィデンシャル』でアカデミー脚色賞を受賞し、監督としてのイーストウッドの最高傑作のひとつである『ミスティック・リバー』にもシナリオを提供するなど、輝かしいキャリアを誇るヘルゲランド。しかし自身の監督作となれば、前述のように、どれも本来“撮られるべき”はずのものと完成したものとが微妙に、だが決定的にズレてしまう。もちろんそれを演出ミスや監督としての才能のなさと言ってしまうのは、断じて当たらないだろう。実際ヘルゲランドの作品は、テクニカルな面だけでいうなら演技や撮影、美術などすべてに“上質[ウエルメイド]”であり、確かな演出力を感じさせるものばかりなのだ。そのうえで、ヘルゲランド作品は間違いなく確信犯的に“ズレ”ている。もはやそこにこそ監督としての彼の「作家性」がある、と言うべきなのである。

……そう、ヘルゲランドの映画には、本来の物語とは別に“もうひとつの「物語」”が存在している。本来の物語に何食わぬ顔で「別の物語」を導入したり、異議申し立てを加えたり、逸脱することで、いつしかその物語を変節し変質させてしまう。いずれにしろ、そのとき作品は、感動的なヒューマンドラマという以上に「人種差別(語)」の持つ“暴力性”を際だたせ、ハードボイルドなヒーロー像の内なる“狂気と滑稽さ”を暴きたて、物語そのものを「パロディ」化してみせるのだ。ーーそう、観客に“いっぱい食わせる”がために!

ということで、ヘルゲランドの監督最新作『レジェンド 狂気の美学』を、ここであらためて見ていこう。これまた一見すると、1960年代ロンドンに実在した双子のギャング兄弟をめぐる犯罪ドラマであり、それ以上でもそれ以下でもない。敵対する組織との抗争や、暴力と才覚でのし上がっていく栄華の日々、兄弟・親子の絆、愛する妻の離反、警察との攻防、そして破滅……等々。60年代ロンドンが舞台なのだからさすがにマシンガンをぶっ放すなどの派手な銃撃戦はないが、実録「ギャング映画」としての定石[ルーティン]はきっちりとおさえている。多少“変わっている”とすれば、本作が全編にわたってエミリー・ブラウニング演じるヒロインのナレーションによって語られていく、ということくらいだろうか(と思っていたら、後にそれでアッと言わせられるんだが……)。

イースト・エンドの下層社会で育った、レジーとロンのクレイ兄弟(ともにトム・ハーディが一人二役で演じている)。ナイト・クラブを経営し、アメリカのマフィアから依頼された無記名債権の換金ビジネスも順調な兄のレジーだが、精神が不安定で暴力的な弟のロンは次々とやっかいなトラブルを巻き起こす。そのたびに衝突し、時には壮絶な殴り合いにまで発展するものの、どうしてもロンのことを見すてられないレジー。だが、最愛のフランシス(エミリー・ブラウニング)と結婚したものの、組織と弟のことばかりにかまけるレジーに対し彼女は次第に心の均衡を失っていく。

こうして敵対する勢力を才覚と腕っぷしひとつで倒し、ロンドンの裏社会を牛耳っていくクレイ兄弟。政界や上流階級とも関係を深めていく彼らに、警察もおいそれと手が出せない。だが、大物ギャングの夢を実現したと思えたのもつかの間、レジーの妻フランシスは自ら命を絶ち(……そう、この映画は「死者の回想[ナレーション]」として物語られていたのである!)、ロンに命を狙われたレジーの腹心ペイン(デイヴィッド・シューリス)が警察に保護されたこときっかけに、兄弟たちの野望と短い栄光はもろくも崩れ去っていくのだ。

イギリスとフランスの合作であるこの映画、その製作者たちの意図としては《クレイ兄弟を題材に、米国スタイルのギャング映画を作る》ことにあった。そのためにアメリカ人監督のブライアン・ヘルゲランドを招へいし、ヘルゲランド自身も《ギャング映画を手掛ける絶好のチャンスだと思ったんだ。米国で監督する者にとっては、過去に映画化された題材を手掛けることはある意味タブーだ。巨匠たちに挑むなんておこがましいからね》と、喜んでそのオファーを受けたという。(引用は公式HPより)

だが、「米国スタイルのギャング映画」というには、前述のように派手な銃撃戦が描かれるわけでもなく、マーティン・スコセッシ監督の『グッドフェローズ』や『カジノ』のようなセンセーショナリズムがあるわけでもない。現実的にはあくまで「小物」でしかないギャング兄弟の末路は、同じ60年代に活躍したギャングを描く「実録もの」としてフランス映画の『ジャック・メスリーヌ』にくらべても「地味」に映るだろう。

それでもこの映画が真に“特異[ユニーク]”だとしたら、やはり双子の兄弟をトム・ハーディが一人二役で演じてみせたことにつきる。頭がよくて男っぷりもいい兄のレジーと、統合失調症で同性愛者でもある凶暴な弟のロン。それぞれを絶妙に演じ分けるトム・ハーディが同一画面に登場し、あまつさえ殴り合ったりするのを目撃するのは、それが単なる映像のトリックであることはわかっていてもなお実に異様かつスリリングなのだ。そしてそれは、映画のラストにおいてあるひとつの“確信”へとぼくたちを導くだろう。

そこでレジーは、(まさにロンが乗り移ったかのように)残忍なかたちである者を惨殺する。その直後レジーは、そばにいたロンの耳元で吐き捨てるように“ある言葉”をつぶやくのだ。そのとき、どうしてここでのトム・ハーディの「一人二役」が異様な印象を与えてきたかが、ぼくたちははっきりと了解する。ーーああ、またもいっぱい食わされた! これは『ウィリアム・ウィルソン』じゃないか!! と。

……エドガー・アラン・ポーによる『ウィリアム・ウィルソン』は、言うまでもなく自分の「分身[ドッペルゲンガー]」につきまとわれて人生を台無しにされ、ついにはその「分身」を殺して破滅していく男の物語だ。それをこの映画は、実在したギャング兄弟のドラマと見せかけてひそかに“変奏”してみせるーー語り(というか、まさに「騙り」)直してみせるのである。そんなバカな、だって? いくらなんでも、それはうがち過ぎだろう、と? けれど、ぼくという“ヘルゲランド狂信者”の確信は断じてゆるがないだろう。何度も言うように、これが、これこそが「ブライアン・ヘルゲランド作品」なのだから。

……最後に余談。映画の冒頭で、レジーとフランソワがはじめて出会う。そのとき、フランソワが口に含んでいたレモン味のキャンデーをもらったレジーは、それをガリガリとかみ砕く、「このしゃりしゃり感がすきなんだ」と。だがその後、立ち去る前にレジーはかみ砕いたはずのキャンデーを、フランソワに手渡すのだ。

こういう何でもない場面での何でもないお遊びも、またブライアン・ヘルゲランドの真骨頂なのである。“粋”だねぇ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?