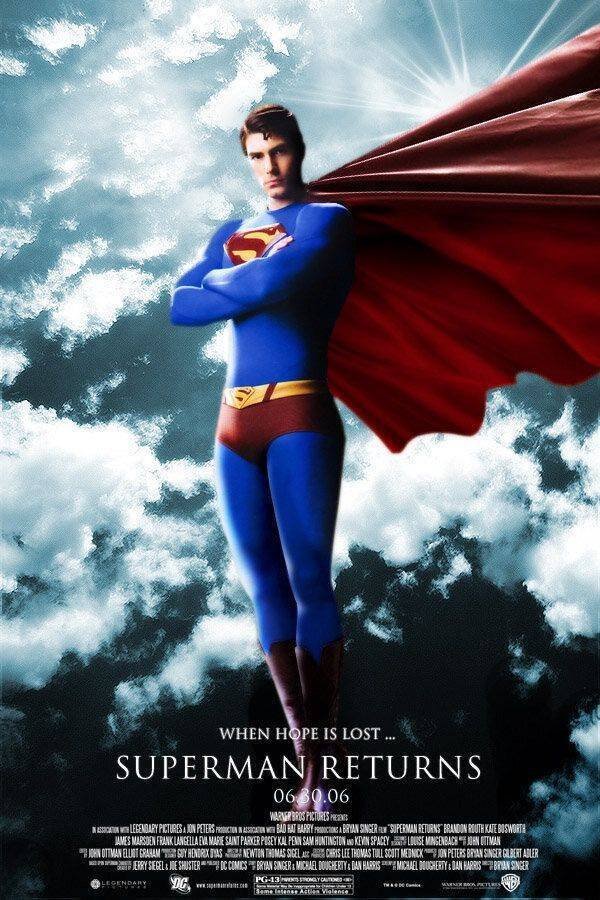

いつかどこかで見た映画 その188 『スーパーマン リターンズ』(2006年・アメリカ)&『X-MEN ファイナルディシジョン』(2006年・アメリカ)

“Superman Returns”

監督:ブライアン・シンガー 脚本:マイケル・ドハティ、ダン・ハリス 撮影:ニュートン・トーマス・サイジェル 出演:ブランドン・マウス、ケイト・ボスワース、ケヴィン・スペイシー、、フランク・ランジェラ、エヴァー・マリ・セイント、ジェームズ・マースデン、トリスタン・レイク・リーブ、パーカー・ポージー、マーロン・ブランド

“X-Men: The Last Stand”

監督:ブレット・ラトナー 脚本:ザック・ペン、サイモン・キンバーグ 撮影:フィリップ・ルースロ、ダンテ・スピノッティ 出演:ヒュー・ジャックマン、ハル・ベリー、イアン・マッケラン、パトリック・スチュアート、ファムケ・ヤンセン、アンナ・パキン、ジェームズ・マースデン、エリオット・ペイジ、レベッカ・ローミン、ケルシー・グラマー、ベン・フォスター、ジェーン・アシュモア、ダニエル・クドモア、ジョセフ・ソマー、ビル・デューク

(この文章は2006年9月に書かれたものです。)

アメリカン・コミック、いわゆるアメコミというものについてぼくはまったく知らないので、それについて何を語れるわけでもない。けれど、そこに登場する「スーパーヒーロー」たちについては、以前から気になることがあった。それはといえば、彼らはなぜあんな奇妙な、というか派手派手しいコスチュームを身にまとい、その多くがマスクをかぶらなければならないのかということ。そして、いったい彼らはどうして「正義」のために戦うのか、ということだ。

まあコスチュームとマスクについては、ふだんは「いち市民」として生活するため素性を隠す必要がある(さもないと、毎日のようにパパラッチや記者たちに追いかけ回されることになってしまう……)ことや、自分の身近な人間に危険が及ばないようするために正体をあかせない(……この手のヒーローたちは、多くの場合、愛するものたちを敵にさらわれたち殺されたりして窮地におちいるというのが、よくあるパターンである)、ということがあるだろう。が、それ以前に「アメリカ」におけるスーパーヒーローたちは、“変装すること”が基本条件らしいということだ。

ジョンストン・マッカレーによるアメリカの大衆文学[パルプ・フィクション]の古典『快傑ゾロ』以来、トレードマークの衣裳(と仮面)をもつことがヒーローもののひとつの意匠というか〈規範[カノン]〉となった。その後、コミックなどにその“お約束”は継承され(なかにはターザンのように「ハダカ」のヒーローも存在するが、あの筋骨隆々たる肉体そのものが彼における「コスチューム」に他ならない)、今日にいたっている。その伝統は、サム・ライミ監督の『スパイダーマン』で、超能力を身につけた主人公がまず取りかかったのはコスチュームを自作する(!)ことだった、ということからもうかがえるのではあるまいか。

(もっとも、そういったアメリカン・ヒーローたちの変装趣味に一種の「病理」を見るむきもあるだろう。あのコスチュームやマスクこそ、ヒーロー願望の安直な“逃げ口上[エクスキューズ]”というわけだ。彼ら超人たちは、その衣裳や仮面をまとったときが真の姿であり、市民生活を営んでいるときのさえないダメ人間ぶりこそ“変装”なのだというのが、おおかたのスーパーヒーローたちにおける“お約束[エクスキューズ]”なのだった。しかしそれは、結局のところ平凡な人生を歩むことしかできない男たちの、「あのコスチュームとマスクさえあれば、おれもヒーローになれるかもしれない」という現実逃避めいた願望をいだかせ満たすことで、ヒーローと自分を同一視する機能をはたしているのではないか……。でもまあ、それを言っちゃあおしまいよというハナシではある。)

そして、なぜ彼らは「正義の味方」なのか。もちろん個々のスーパーヒーローたちが戦う理由や事情はさまざまだ。バットマンは両親を犯罪者に殺されたことをきっかけに世の悪を憎み、スパイダーマンも父親代わりの祖父だったか伯父の死が、主人公のパーカー青年を正義にめざめさせたのだった。

それにしても、この両者をふくめアメリカン・ヒーローたちの多くが「孤児」であることは、注目に値するのではないか。映画におけるスーパーマンもデアデビルも超人ハルクも、思い返せばみんな親を亡くした“みなしご”だったはずだ。Xメンの面々にしたって、たとえ親がいても見捨てられたものたちなのだった。そんな彼らが戦うとき、それは単純に「正義」のためというより、「自分(たち)は何ものなのか」という“出自の不安”ゆえではないのか──とも思えてしまう。

(……それにしても、このスーパーヒーローにとどまらず、マーク・トウェインの『ハックルベリィ・フィンの冒険』をはじめとするアメリカ文化における「孤児」という主題は、やはり興味深いものがある。おそらく自分たちがヨーロッパという「親元」から切り離された植民者や移民たち、さらには強制的に連れてこられた「奴隷」という出自が、そこにはあるんだろうか?)

彼らが「正義」の側につくこと、しかしそれはこの世界の秩序を保つこと、体制を維持することことを意味する(実際スーパーマンやバットマンたちは、第二次世界大戦中は「アメリカ合衆国」のために日本やナチスドイツと戦い、冷戦中はソ連や中国といった共産主義の“脅威”と戦っていたののである)。つまりスーパーヒーローとは、「正義の味方」という以上に、世の多数派[マジョリティ]に自分を認めてもらいたいと頑張る(!)ものたちに他ならない……(とはまあ、さすがに言いすぎだとはしても)。

そして日本では同時期に公開された『スーパーマン リターンズ』と『X-MEN ファイナルディシジョン』は、アメコミのスーパーヒーローものにおけるそのあたりの事情をまさに「今日的[アクチュアル]」な意味で反映したものとして見るとき、実に興味ぶかいものだといえるだろう。

実写の映画化としては、実に29年ぶりとなる『スーパーマン リターンズ』。冒頭での彼は、故郷であるクリプトン星を探す長い旅から帰還[リターン]したものとして登場する。結局、故郷の惑星は跡形もなく消えており、失意とともに地球へ戻ると、愛するロイス・レインには恋人と子どもまでいるではないか! しかも彼女は、「なぜスーパーマンは要らないか」という記事によってピューリッツァー賞までとっているのだ(……このあたり、リストラされるスーパーヒーローたちを描いたブラッド・バード監督のピクサー・アニメ『Mr.インクレディブル』を想起させる)。

いっぽうのX-メン・シリーズの(現時点における)最終作である『X-MEN ファイナルディシジョン』では、突然変異体[ミュータント]を「病気」だとみなし、彼ら彼女らを「人間化」する“特効薬[キュア]”がきっかけとなって、迫害されてきたミュータントたちが反旗をひるがえす。「われわれを“治療[キュア]”するだと? われわれこそが人間どもを駆逐してやる!」と、マグニートーひきいるミュータント側と、彼らを差別し虐げてきた人間側との全面戦争のときが刻一刻とせまる。そして、はからずも人間側についたX-メンたちは……という、まさにヴァン・ヴォークトの古典的名作SF『スラン』の“変奏[ヴァリエーション]”に他ならない展開をむかえる。

どちらの作品でも、主人公たちが直面するのは“戦うことの「根拠」”だろう。故郷を失い、愛するものを失ったスーパーマンと、むしろ人間たちこそがマイノリティであるミュータントの「迫害者」であることがはっきりしたX-メン。だけれども、やはり彼らはそれでも“世のためひとのため(!)”に戦い続ける。なぜ? もはやそれは「正義」という名の「体制」を維持するためではなく、戦うことが結果的に「愛するものたち」を救うことになるからだ。

クリストファー・リーヴが主演した1978年度作品『スーパーマン』。あの記念すべき第1作のクライマックスで、スーパーマンは、一度は死んだロイス・レインを地球の自転を逆回転させて時間を巻き戻す(!)ことで助けてしまう。そこでの彼は、もはや「正義の味方」でもなんでもない、自然の摂理を曲げてまで最愛の女性を救おうとする「恋する男」以外の何ものでもなかった。

そして、まさにその第1作の“続編[リターンズ]”としてつくられた『スーパーマン リターンズ』でもまた、スーパーマンは単なる「正義の味方」として描かれることはないだろう。文字どおり世界じゅうを飛びまわって人々を助けながら、しかしこの映画は、いわゆる政治的・民族的「テロ」に決してふれようとしない。ここでのスーパーマンは、文字どおり「善のため」に最善をつくすものとしてある。が、それ以上にひとりの“恋する男”として「ロイス・レインのため」に戦うのである。

もういっぽうの『X-MEN ファイナルデシジョン』は、もともと「正義」への懐疑的な姿勢[スタンス]がこの手のスーパーヒーローものでは新鮮だった映画シリーズらしく、どう見ても人類よりミュータント側のほうにこそ戦うことの理というか正当性がある。マイノリティ的存在として迫害され、今また自分たちの能力を「病気」だとして否定されるものたちが、反撃にでるのは当然だろう。そのとき同じミュータントであるX-メンの面々がどういった立場[スタンス]をとるのか──が本来最も重要な主題となるはずだった。

だのにこのシリーズ最終作は、それを主人公のひとりウルヴァリンと、抑圧していた人格が前面化して“破壊神”のようになったジーンとの「ラブストーリー」にすり替えてしまう。『スーパーマン』とは逆に、いよいよラディカルな反体制的な側面(!)を打ち出すべきところを、そういった「政治性」をあいまいにすることで、単なる“マイノリティ側の反乱”という昔ながらの「予定調和」劇におさめてしまうのだ。

この2作品におけるそういった“着地点”の背景には、もちろん今日の世界において単純に「正義」を謳うことができないという現実が反映されていることは、あきらかだろう。そういったアクチュアルな「政治的イデオロギー」を慎重に回避しつつ、万人に受け入れられる“娯楽大作”たり得ることをめざされた映画……。

ともあれ「9.11以後」、なおもアメリカ映画が“過渡期”にあることを、この2作品ははからずも体現している。もう世界は、何が「正義」で何が「悪」かを単純に語れる場所ではない。それを(あるいは、それゆえに)この2本のスーパーヒーロー映画は、それぞれ“「恋する男」たち”(!)の物語としたのだった。──しかしそれを、「キリスト教世界」に対する異文化からの攻撃という〈文明の衝突〉といったイデオロギーによって図式化し、なおかつそれを感動的な「美談」のなかに落とし込んだアカデミー賞監督による某映画にくらべるとき、この2作品(とりわけ、『スーパーマン リターンズ』)は、はるかに“誠実”なものであることは間違いない。

……最後に。この2本の映画には、ある共通した人物が深く影をおとしている。ひとりはもちろんブライアン・シンガー、そしてもうひとりは……おわかりかな?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?