【MTG】バルダーズゲートのカード、”モンスター・マニュアル”は青緑系オムニテルを強くする。

モンスター・マニュアルとは何か

バルダーズゲートのカード、”モンスター・マニュアル”をご存知だろうか?

タイトルにある通り、筆者はこのカードをレガシーの”オムニテル”というアーキタイプを大きく強化するカードと考えている。

モンスター・マニュアルのテキストをまず紹介しよう。

【モンスター・マニュアル】3緑 アーティファクト

1緑タップ あなたは手札にあるクリーチャーカードを場に出しても良い。

【動物学的研究】:2緑 ソーサリー

5枚カードを切削する。その後、あなたはこれにより切削されたクリーチャーカード1枚を手札に戻す。

(※日本語版は誤植があり、”手札に戻しても良い”になっている。正しくはクリーチャーを戻すのは強制効果)

一見してどう感じるだろうか?

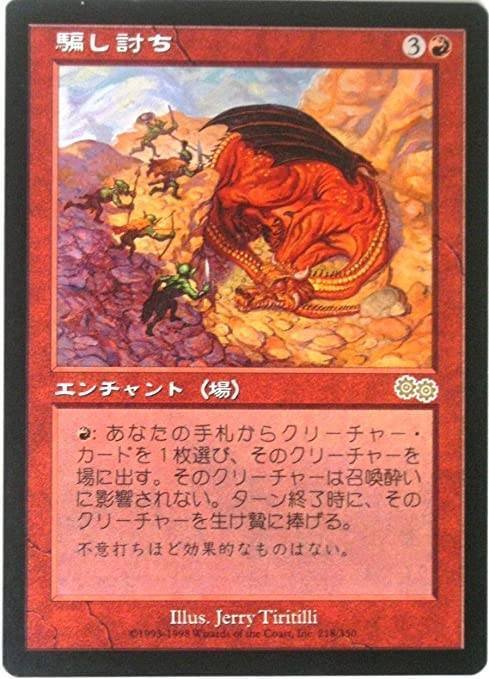

効果としては”スニークアタック(騙し打ち)”に近いが、アーティファクトであることも加味すると最も近いのは”流転の護符”だろうか。

”騙し打ち”は言わずと知れたパワーカードであり、現在の主戦場はレガシーだ。

「スニーク・ショー」というアーキタイプを聞いたことがある方も多いだろう。”引き裂かれし永劫、エムラクール”や”グリセルブランド”を”騙し打ち”や”全知”などで踏み倒して叩きつけるコンボデッキだ。

レガシープレイヤーなら、この強さを体験した方もそれなりにいるだろう。

さて、対して”流転の護符”はレガシーリーガルであるにも係わらず、見かけることはない。同じような踏み倒し効果であるのに、だ。

差は明確だろう。”騙し打ち”で出したカードには「速攻」がつく。さらに起動にタップを必要としない”騙し打ち”はマナさえ許せば1ターンに何体ものクリーチャーを戦場に送り出せる。速攻を持っているエムラクールやグリセルブランドで殴りかかれば、大抵はそのままゲームに勝利することができる。

流転の護符は起動マナも重い上にタップコストがあるせいで1ターンに1回しか使うこと出来ない。しかも、速攻もない。

これではエムラクールを戦場に送り出したところで”カラカス”などにバウンスされて簡単に対処されてしまう。勝ちに繋げることは難しいだろう。

では改めて、”モンスター・マニュアル”はどうだろう?

アーティファクトである”モンスター・マニュアル”としての効果は”流転の護符”と殆ど同等だ。キャストコストは同じだが、緑マナが要るようになった代わりに2マナ起動でクリーチャーを出せることは若干優秀と言える。

これだけ見ると”流転の護符”と変わらず、強いカードとは思えない。

EDHでは活躍の場があるだろうが、強力なデッキがひしめくレガシーでは到底使えるカードではないだろう。

だが、”モンスター・マニュアル”には”流転の護符”にも”騙し打ち”にもない、強みがある。

そう、「出来事」を持っていることだ。

「出来事」という強力なメカニズム

「出来事」は「エルドレインの王権」で初登場したメカニズムで、最初に「出来事」で呪文を唱えると追放領域に行き、その後、改めて「当事者」として唱えることが出来る。

”厚かましい借り手”や”砕骨の巨人”はスタン落ち後も複数のフォーマットで活躍している。

これらのカードを使った、あるいは使われた方は「出来事」を持っているカードがいかに強力か理解していることだろう。

「出来事」から唱える必要こそあるものの、1枚のカードが実質2枚分になるのだから稼ぎ出すアドバンテージは大きい。

モンスター・マニュアルは1枚で完結したカード

ここからはモンスター・マニュアルの強い点について説明していく。

掻摘まんで言えば、モンスター・マニュアルの強さは以下のようになる。

「自身でクリーチャーを探しながら、そのクリーチャーを踏み倒して場に出せるカード」

つまり”モンスター・マニュアル”は1枚で役割が完結しているカードだと言える。

この強さは”騙し打ち”にはない。

”騙し打ち”はあくまで発射台でしかない。装填する弾=クリーチャーは他の手段で用意してくるしかなく、ドローソースでのバックアップが必要になる。

一方で”モンスター・マニュアル”はトップ5枚からクリーチャーを探してこれる。切削という形ではあるものの、これは強力な効果だ。

青緑、青緑白オムニに採用されるクリーチャーは”引き裂かれし永劫、エムラクール” ”グリセルブランド” ”自然の怒りのタイタン、ウーロ” ”氷牙のコアトル” サイドまで含めると”忍耐”なども入っている。時には”残虐の執政官”も候補になるだろう。

このどれが捲れても問題はない。一番弱い”氷牙のコアトル”であっても、実質ドローソースが手札に入るのだから悪く無い。

エムラクールやグリセルブランドが捲れれば勿論のこと、ウーロが捲れれば脱出コストを用意しながらウーロを手に入れることが出来る。

(ただし、エムラクールが捲れた場合は、手札にエムラクールは入れることが出来るがライブラリーが修復されるのでウーロの脱出と兼ね合いが悪くなることは覚えておきたい)

モンスター・マニュアルの長所と短所

モンスターマニュアルの効果面での強さは今までの内容で理解いただけただろうか。

ここからは実際に使う際の長所と短所をまとめてみる。

○長所

・出来事を持ったカードである

・緑であることで、採用率が高い紅蓮破、赤霊破、水流破、青霊破

に当たらない

・出したクリーチャーは場に残り続ける

・”全知”を置いた後でもサーチカードとして利用できる

・”忍耐”や”活性の力”のピッチコストになる

○短所

・起動にタップが必要

・採用率の高い”大いなる創造者、カーン”に妨害される

・速攻がない

・切削で”実物提示教育”などの有効牌が墓地に落ちる

・”意志の力”や”否定の力”のピッチコストにならない

長所と短所はそれぞれトレードオフと言ったところだろう。

しかし、この中で特に注目したい長所は「全知を置いたあとでも有用なカード」であることだ。”騙し打ち”は全知を出した後では殆ど仕事をしないと考えると、この差は大きい。

ショーテル系デッキでは”全知”を置いたあとにフィニッシャーを探しにいくこともままある。しかし、相手の盤面に”船殻破り”や”覆いを割く者、ナーセット”などのドローを阻害するカードや、”狂乱の呪詛”などのドロソースの連打を咎めるカードがある場合、一筋縄ではいかない。

こういった妨害に対してもドローではないこと、一度のスペルで5枚掘れることからモンスター・マニュアルは”全知”との相性がとても良いと言える。

今回のまとめ

散文的になってしまったが”モンスター・マニュアル”の魅力を最後に簡潔にまとめておく。

・1枚でクリーチャーサーチ、踏み倒しを兼ねており、自己完結しているカ ードである。

・出来事を持つため、1枚で2枚分の働きをする。

・緑であるため、ショーテル系の弱点である紅蓮破などに当たらない。

・”全知”を置いたあとでも有用なカードになる。

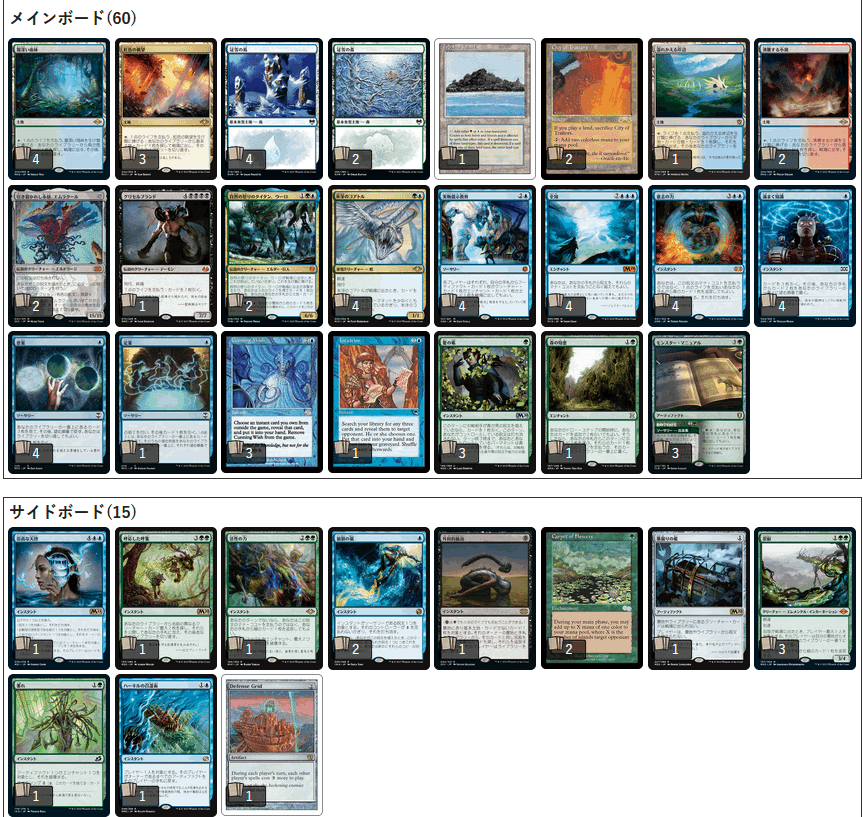

実際に筆者が使ってみて店舗大会で5-0したリストをご紹介しておく。

この時のマッチアップは以下の通りだ。

ランズ 2-1

8キャスト 2-0

URデルバー 2-1

赤単プリズン 2-1

ジェスカイコン 2-1

メジャーなアーキタイプに対しても勝利することが出来た。使用感としても、比較的一直線だったオムニテルというデッキが多面的に戦うことが出来るようになった印象であった。

このリストは研究中のもので、到底完成されたものではない。

”モンスター・マニュアル”というカードには、まだまだ可能性があり、デッキリストはさらにブラッシュアップすることが出来ると思われる。

今回あまり触れることが出来ていないが、オムニテルには”エウレカ”という強力な緑のカードを採用する選択肢も勿論ある。

”狂乱の呪詛”と同様に、”モンスター・マニュアル”はMOには未実装だ。海外のリストを参考にすることは難しい。実際に紙で触って調整する他、今は手段がないのだ。

この記事を見て”モンスター・マニュアル”に興味を持たれた方は是非デッキを研究していただき、マジックのコミュニティに送り出していただけると幸いである。

最後になるが、筆者はこのモンスター・マニュアル入りオムニテルに「Monster and Show」日本語なら「モンスター・ショー」という名前を勝手に付けて呼んでいる。スニショならぬ、モンショである。

この呼び名が広まると大変嬉しい。

また機会があれば、実際のマッチアップごとのプレイングなどについても記載してみたい。経験の浅い筆者であるので、至らぬところが多いだろうがオムニテルに興味を持った、あるいは愛するプレイヤー達の一助になれば幸いである。

記事は全文無料公開だが、気が向いた方は次回へのモチベーションとなるので投げ銭いただけると有り難い。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?