中小企業におけるデジタル化に向けた組織改革・デジタル化推進に向けた組織づくり②社外との共創による中小企業のデジタル化推進(1)ITベンダーの活用(中小企業白書2021年度版より)

本日は、「第2部 危機を乗り越える力」「第2章 事業継続力と競争力を高めるデジタル化」の続きです。

「第4節 中小企業におけるデジタル化に向けた組織改革」より、今回は「デジタル化推進に向けた組織づくり ②社外との共創による中小企業のデジタル化推進 (1)ITベンダーの活用」について紹介します。

以下、「中小企業白書2021年度版」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

②社外との共創による中小企業のデジタル化推進

次に社外との連携・協業の取組について見ていく。ここでは、中小企業のデジタル化に向けた有力な社外の存在と考えられるITベンダー、外部パートナー、公的支援機関の3者の観点から連携・協業の現状を分析する。

(1)ITベンダーの活用

まず、ITベンダーの活用について見ていく。

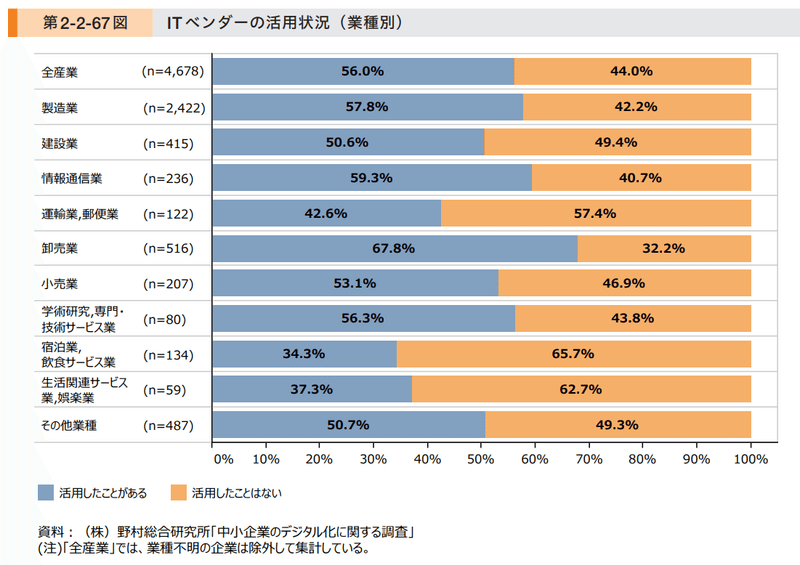

第2-2-67図は、業種別にITベンダーの活用状況を示したものである。

これを見ると、全産業の56.0%がITベンダーを活用したことがあると分かる。

活用したことがある企業の割合は、「卸売業」が最も高くなっているが、「宿泊業,サービス業」では、約3社に1社の企業にとどまっており、業種間で活用状況に差が生じていることが確認される。

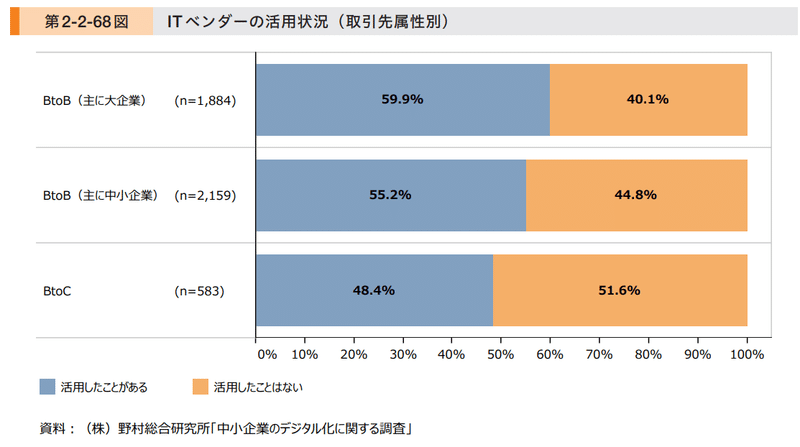

第2-2-68図は、取引先属性別にITベンダーの活用状況を示したものである。

これを見ると、BtoBの企業はBtoCの企業と比較して、活用したことがある割合が高い傾向にあることが分かる。

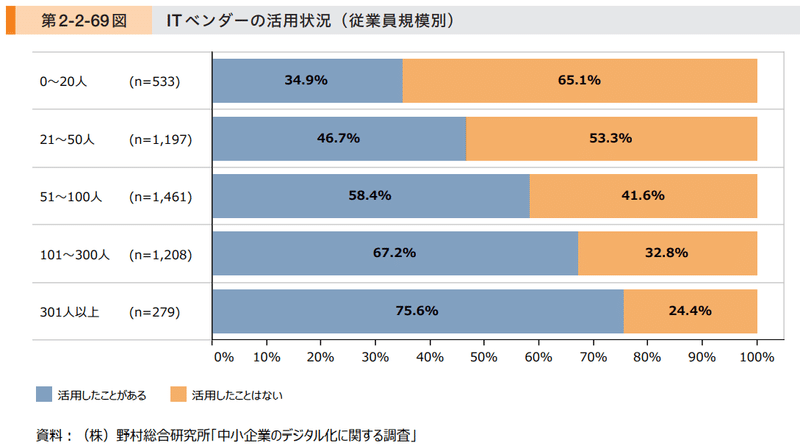

第2-2-69図は、従業員規模別にITベンダーの活用状況を示したものである。

これを見ると、従業員規模の大きい企業ほど、活用したことがある割合が高い傾向にあり、301 人以上の企業では75.6%を占めている。

20人以下の企業では、301人以上の企業の半数以下の割合(34.9%)にとどまることが分かる。

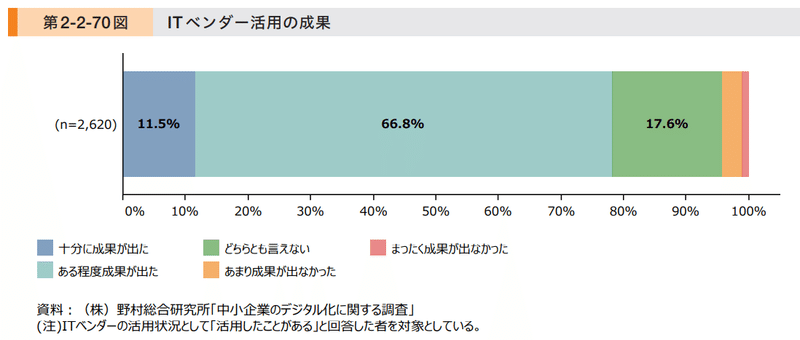

第2-2-70図は、ITベンダー活用の成果を示したものである。

これを見ると、約8割の企業が一定の成果を感じていることが分かる。

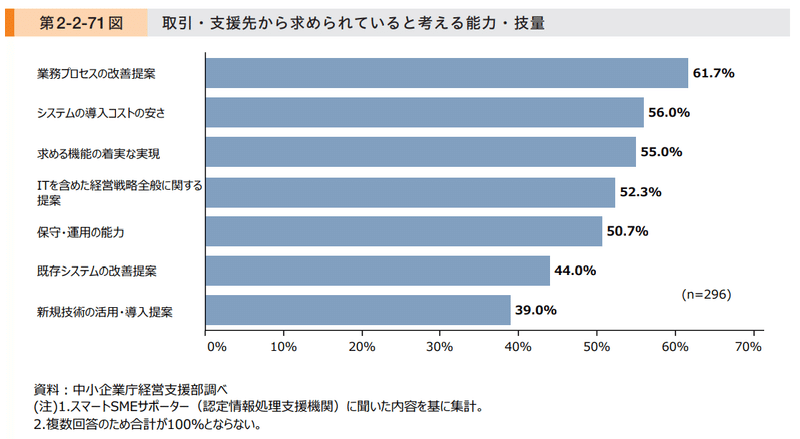

第2-2-71図は、ITベンダーが取引先・支援先である企業側から求められていると考える能力・技量を示したものである。

これを見ると、「業務プロセスの改善提案」を挙げる割合が最も高いことが分かる。

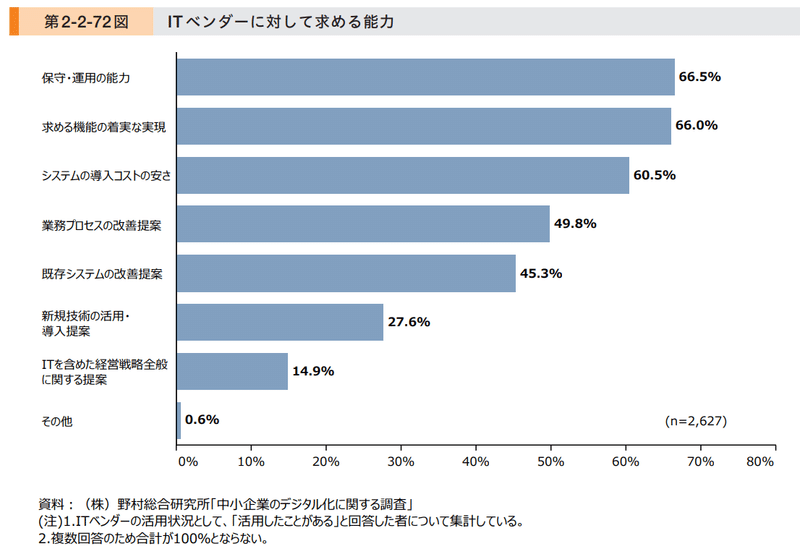

第2-2-72図は、ITベンダーに対して求める能力を示したものである。

これを見ると、「保守・運用の能力」が最も高く、次いで「求める機能の着実な実現」、「システムの導入コストの安さ」の割合が高いことが分かる。

第2-2-71図と比較すると、中小企業側とITベンダー側との間に認識のずれがあり、中小企業とITベンダー側が求める提案にミスマッチが生じている可能性が考えられる。

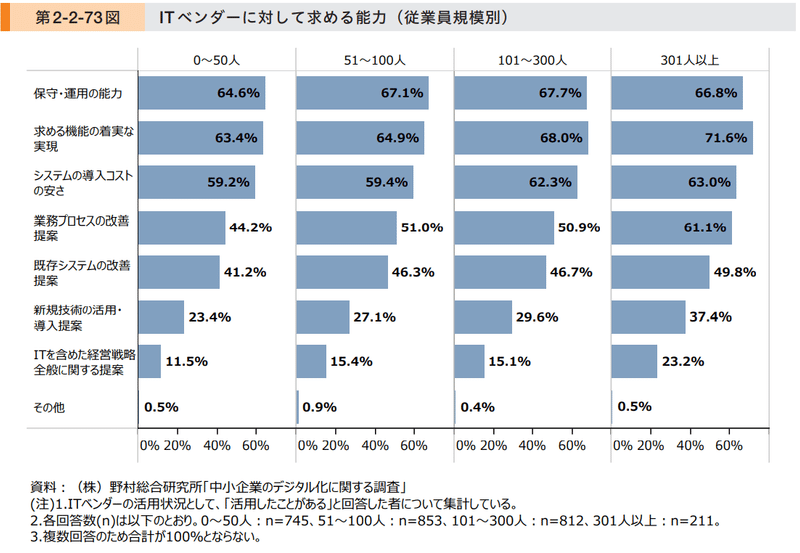

第2-2-73図は、従業員規模別に中小企業がITベンダーに求める能力を示したものである。

これを見ると、上位3項目はいずれも大きな差異はないが、従業員規模の多い企業ほど「業務プロセスの改善提案」や「既存システムの改善提案」など踏み込んだ提案を求めている傾向にあることが分かる。従業員規模の多い企業は、社外のITベンダーからの提案も踏まえ、業務プロセスや既存システムなどの見直しを含んだデジタル化を推進していく考えにある傾向が示唆される。

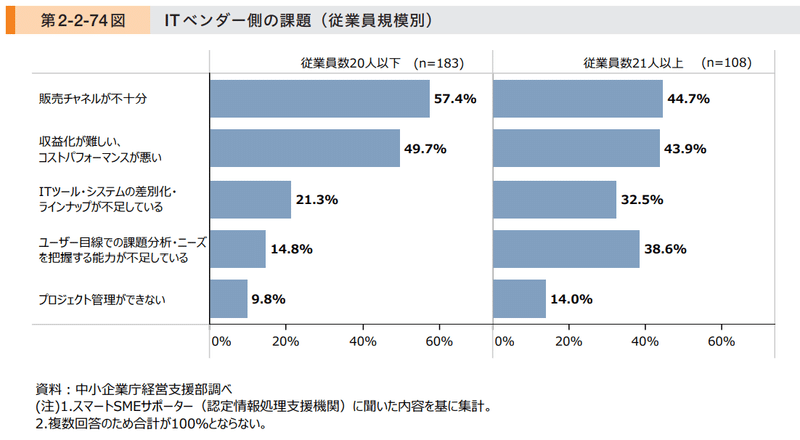

第2-2-74図は、従業員規模別にITベンダー側の課題を示したものである。

これを見ると、従業員20人以下では、販売チャネルや収益化の難しさを挙げる割合が高いことが分かる。

従業員21人以上では、ユーザー目線での課題分析やニーズ把握に関する能力不足など顧客への価値提供を課題に感じる企業も一定数存在している。

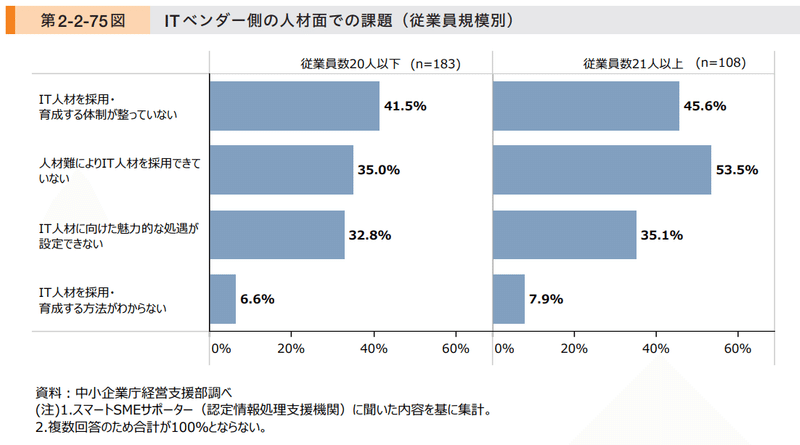

第2-2-75図は、従業員規模別にITベンダー側の人材面での課題を示したものである。

これを見ると、従業員 20 人以下では、「IT 人材を採用・育成する体制が整っていない」、従業員21人以上では、「人材難によりIT人材を採用できていない」といった課題を抱えていることが分かる。

以上、ITベンダーの活用について一定の成果を感じる企業が多いものの、企業側の求める能力とITベンダー側が求められていると認識している能力について認識のずれが生じていることや、IT ベンダー側の課題について確認した。事例2-2-14では、中小企業共通 EDI(注)の導入推進によりサプライチェーン全体でのデジタル化に取り組む企業と導入を支援したITベンダーの例を紹介している。

(注)Electronic Data Interchange(電子データ交換)

また、事例2-2-15のように、体験型ラボの開設を通じて、自社製品・サービスの提案による新たな顧客獲得と地域のデジタル化推進への貢献を目指している企業も存在する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

従業員50名以下の中小企業では、半数以上がITベンダーを活用したことがない、という調査結果でした。

意外に多い、という印象ですが、パッケージソフトやクラウドのシステムで日常業務が回る業種、業態もそれなりにあるということでしょうか。

我々ユーザー側の立場で言うと、システムは正常に稼働し続けて欲しい。

そういう意味から「保守・運用の能力」をベンダーに求めるのは自然な感じですね。

伍魚福でも長年に亘って基幹システムが安定稼動しています。

今となっては旧式と言われる「オフコン」で「COBOL」を使って構築したものです。

将来のシステムのあり方も中期経営計画で検討しているところですが、ただ単に業務を置き換えるだけでなく、生産性の向上やお客様への提供価値向上につながらないと意味がありませんね。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan