事業承継を通じた企業の成長・発展 M&Aを通じた経営資源の有効活用 3.中小企業のM&Aを支援する機関(中小企業白書2021年度版より)

本日は、「第2部 危機を乗り越える力」「第3章 事業承継を通じた企業の成長・発展とM&Aによる経営資源の有効活用」の続きです。

「第2節 M&Aを通じた経営資源の有効活用」より、今回は「3.中小企業のM&Aを支援する機関」について紹介します。

以下、「中小企業白書2021年度版」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3.中小企業のM&Aを支援する機関

ここまで見てきたように、近年中小企業にとってもM&Aは身近な手段の一つとなってきている。このようなM&Aに対する関心の高まりを受けて、事業引継ぎ支援センターやM&A仲介業者、金融機関など様々な機関(ここでは「M&A支援機関」という。)において中小企業のM&Aを支援する取組が行われている。

ここでは、(株)レコフデータの「中小M&Aに関するアンケート調査」を基に、中小企業に対するM&A支援機関の実態について支援機関ごとの特徴に着目し、分析していく。

はじめに、第2-3-86図はM&A支援機関別に対応することの多い買い手企業のM&Aのきっかけや目的を確認したものである。

事業引継ぎ支援センターでは、「人材の獲得」を目的とする買い手企業が最も多く、「売上・市場シェアの拡大」、「新事業の展開・異業種への参入」が上位となっている。事業引継ぎ支援センター以外では、「売上・市場シェアの拡大」の割合が特に高い傾向にあることが分かる。また金融機関やその他支援事業者では、「取引先や同業者の救済」や「地域の産業や雇用の維持」の割合も相対的に高い傾向にある。

第2-3-87図はM&A支援機関別に対応することの多い売り手企業のM&Aのきっかけや目的について確認したものである。

事業引継ぎ支援センターや金融機関では、「後継者不在」や「従業員の雇用の維持」の割合が特に高いことが分かる。また、M & A 仲介業者やその他支援事業者では、「事業や株式売却による利益の確保」や「事業の成長・発展」を目的とする売り手企業も一定程度存在することが分かる。

第2-3-88図はM&A支援機関別に売り手側相談者の業績傾向について確認したものである。

これを見ると、事業引継ぎ支援センターでは「赤字傾向」が56.3%となっており、業績不振企業の相談にも多く対応している様子が見て取れる。一方で、M&A仲介業者では「黒字傾向」が47.9%となっており、業績好調企業が譲渡の相談に行っている様子がうかがえる。

第2-3-89図はM&A支援機関別に対応することが多い売り手企業の相談内容について確認したものである。

これを見ると、事業引継ぎ支援センターでは、「承継の手法に関する相談」や「承継の相手に関する相談」など、事業承継についてある程度検討が進んだ段階で相談に来るケースが多いことが分かる。一方で、金融機関では、「承継すべきかどうかの相談」の割合が最も高く、事業承継に関わる検討の初期段階で相談を受けている様子が見て取れる。

なお、中小企業庁では2021年4月より、「事業承継・引継ぎ支援センター」を開設し、円滑な事業承継・引継ぎを推進することとしている(注)。

(注)詳細はコラム2-3-6を参照。

第2-3-90図は事業引継ぎ支援センターに対し、他のM&A支援機関と比べた事業引継ぎ支援センターの特徴について確認したものである。

「相談の敷居の低さ、金額の安さ」や「話しやすさや相談者への経営理解」が上位となっており、事業者が気軽に相談に行きやすいことが特徴と捉えていることが分かる。

続いて、第2-3-91図は民間M&A支援事業者に対し、他の支援機関と差別化している要素について確認したものである。

支援事業者別の差に着目すると、M&A仲介業者では、「M&Aの専門性」、金融機関では「話しやすさや相談者への経営理解」や「接触頻度」、その他支援事業者では「M&A以外の経営課題に対するサポート」の割合が高く、支援事業者によって差別化している要素に違いがあることが分かる。

ここまで見てきたとおり、M & A 支援機関によって対応することが多い相談者や差別化している要素など特徴に違いがある。M&Aを検討している中小企業では、自社の状況に合わせて適切なM&A支援機関に相談することが重要といえよう。

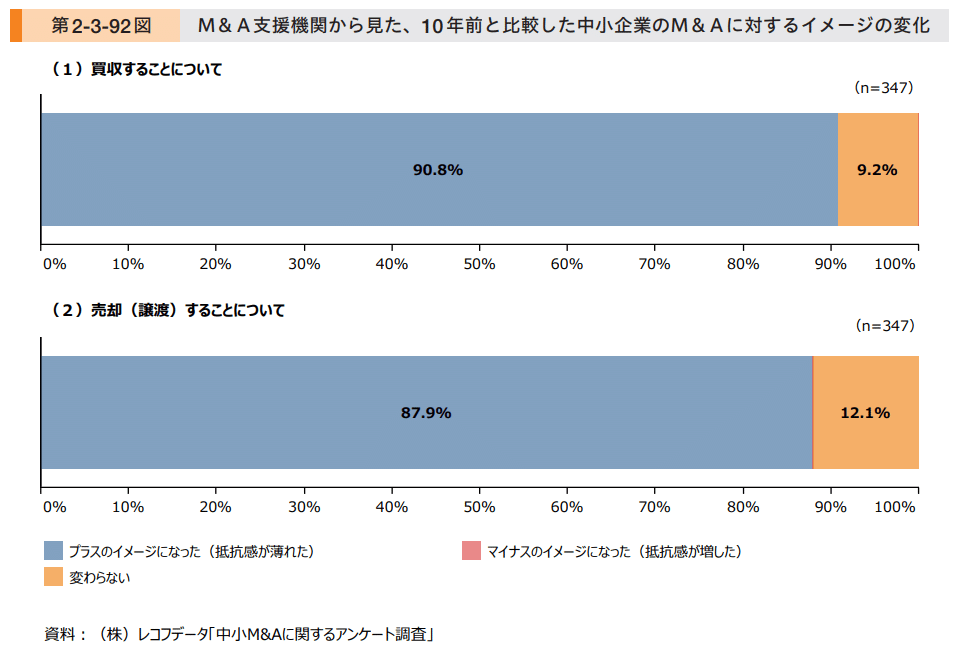

最後に第2-3-92図はM&A支援機関が中小企業のM&Aに対するイメージの変化をどう捉えているのかを確認したものである。

これを見ると、買収すること、売却(譲渡)することのいずれも、「プラスのイメージになった」とする割合が9割前後となっており、ほとんどのM&A支援機関が中小企業のM&Aに対するイメージの向上を実感していることが分かる。このような中小企業のM&Aへの関心の高まりを受けて、オンラインマッチングサイトなど新たな形での中小企業のM&Aを支援するプラットフォームも増加している。今後、中小企業の課題やニーズに沿った形でM&A支援が更に充実していくことを期待したい。

中小企業のM&Aに対するイメージは向上してきているものの、中小企業にとってM&Aについての判断は、日頃の繁忙等に追われることで後ろ倒しになりがちであると指摘されている(注)。

(注)中小企業庁(2020a)「中小M&Aガイドライン」

事例2-3-14は、「廃業から引継ぎへ」をコンセプトに、自治体などと連携した事業引継ぎ支援により中小企業のM&Aを増加させている支援機関の事例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

M&A支援機関別に、買い手企業、売り手企業の目的が若干異なるようです。

買い手企業のきっかけ・目的としては、

事業引継ぎ支援センターでは「人材の獲得」が最も多く、「市場・売上シェアの拡大」、「新事業展開・異業種への参入」がこれに続きます。

M&A仲介業者では「売上・市場シェアの拡大」が最も多く、「市場・売上シェアの拡大」、「人材の獲得」が同率で2位です。

金融機関では、だいたい同様の傾向ですが「取引先や同業者の救済」「地域の産業や雇用の維持」が他よりも多いのが目立ちます。

売り手企業のきっかけ・目的としては、どの支援機関でも「後継者不在」が最も多いのですが、事業引継ぎ支援センターでは「従業員の雇用の維持」が7割を超えるのが大変特徴的です。

業績の傾向では、事業引継ぎ支援センターでは半分以上が赤字傾向にあるのに対して、M&A仲介業者では半分弱が黒字傾向にあり、大変対照的な結果となっています。黒字の会社を高く売却したい企業が仲介業者に声をかける傾向がありそうです。

事業引継ぎ支援センターは他よりも「相談の敷居の低さ、金額の安さ」、「話しやすさや相談者への経営理解」などの特徴が高く、小規模でまだどうするか決めていない事業者も気軽に相談できるようです。

従来からあった「事業引継ぎ支援センター」は「事業承継ネットワーク」と統合され、「事業承継・引継ぎ支援センター」に改組され、全都道府県に2021年4月以降開設されました。

中小企業の事業承継・引継ぎが日本の経済の重要なファクターであると国も考えているようです。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan