小倉城下町さんぽ 秋月街道⑱徳力と豪商

北九州モノレール守恒ー徳力公団前間の「鳥居前交差点」横の蒲生八幡の大鳥居を過ぎると左手に「コメダ」。

すぐ横の川は北九州屈指の桜の名所・志井川です。

まもなく満開の桜が両岸から川を覆い、夜ともなると幻想的な景色で楽しませてくれます。

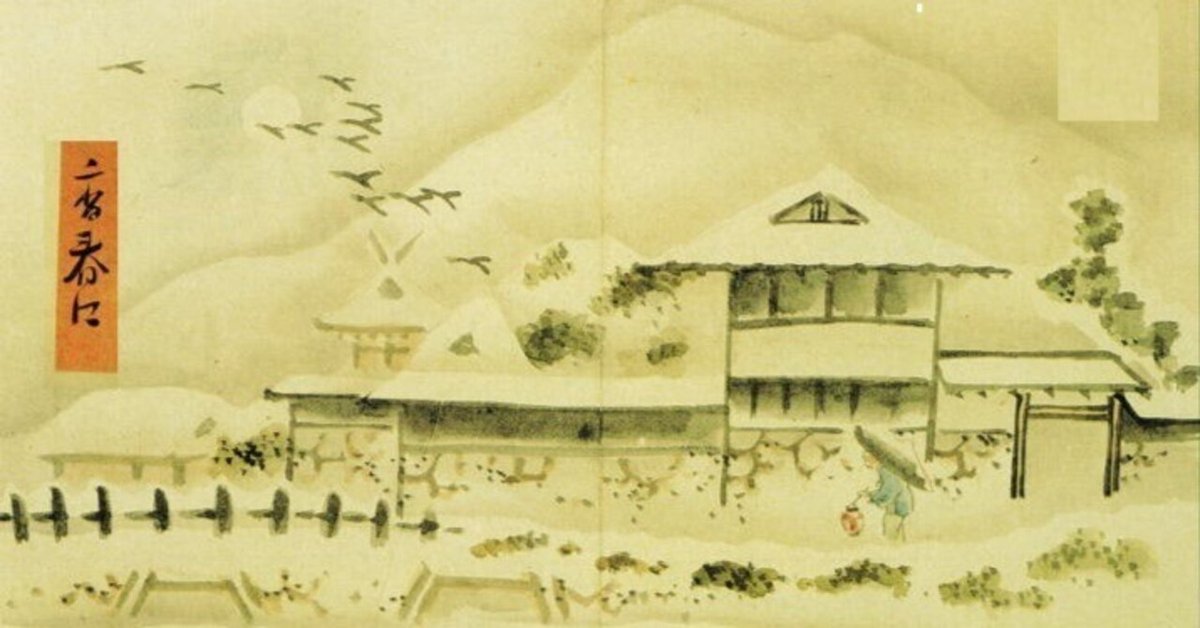

「徳力(とくりき)」の地名は神功皇后が船を造るため御船木を受けとったという古い言い伝えにより徳利木・採木と称されていましたが、細川忠興が慶長年間に「徳力」に改めたといいます。

「コメダ」の後方、左手に山に沿ってマンションが見えます。

この山は「須理山」、かつて銅山があった場所。

「三代実録」の元慶2年に「大宰府に企救郡の銅を採らせた」とあるそうです。

志井川に架かる橋には「金山橋」「金海橋」など鉱山があった名残が見えます。

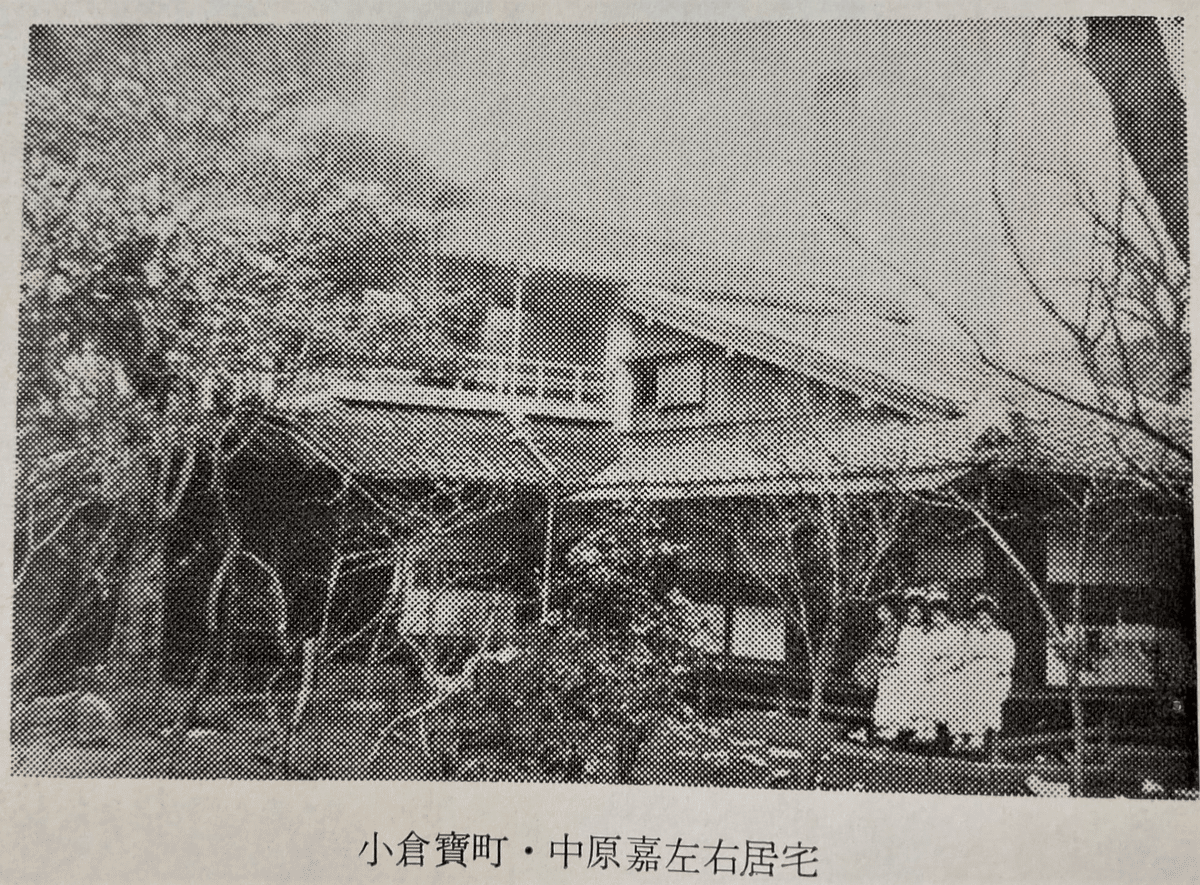

1878年(明治11年)に小倉の豪商・中原嘉左右が中心となり須理銅山を開発、精錬所も設け、約75名の坑夫がいましたが、鉱石の質がよくなかったので莫大な赤字を出し2年後に中止されたそうです。

のちに中原は富野炭坑や宮ノ尾炭坑を経営したり、持ち船で、石炭や舶来品、物産の取引をしたりと事業を広げました。

中原嘉左右(1831~1894)は小倉・室町の飛脚問屋で、小倉藩の御用商人、商法方の世話も務め、幕末の戦争の際にも香春、豊津に付き従い小倉藩の財政を支え続けました。

小倉に帰った後は今の小倉井筒屋の場所に屋敷がありました。

中原は詳細な日記をつけていて、県指定有形民俗文化財になっています。

「中原嘉左右日記」は慶応4年(1868)4月から明治27年(1894)10月までのもので、内容は中原屋の取引覚書、業務日誌ですが、北九州の人々の生活や社会の動向をうかがい知ることができます。

日記によれば、中原は徳力や守恒にある銅鉱脈を調査して採算がとれる鉱山かどうか調べるため人を派遣していますが、調査すべき間歩(坑口)がたくさんあると書いています。

#城下町 #秋月街道 #北九州市#小倉 #さんぽ #中原嘉左右 #守恒 #徳力 #志井川

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?