川崎雅子俳句の鑑賞① 〜男くれば〜

男くれば刺せきりぎしの夏薊 雅子

私の師である「とちの木」主宰の川崎雅子は、昭和50年に「渦」に入会してその句歴を歩みだした。

「渦」の主宰・赤尾兜子(あかお とうし)の死後は、心機一転「雲母」に移り飯田龍太に学ぶ。そして、平成4年の「雲母」終刊後は、大井雅人(おおい がじん)の「柚」に所属し、その終刊後、同結社の精神を継承するかたちで「とちの木」を創刊する。

なお、「雲母」以降、龍太・雅人から教えを受けたほか、友岡子郷(ともおか しきょう)からも薫陶を受けており、平成18年には彼の句を鑑賞した『友岡子郷俳句365日』を著している。

「渦」から「雲母」へというのも、なかなか大きな転向であるように思える。前衛俳句の先鋒である赤尾兜子のもとから、伝統俳句の王道と言うべき飯田龍太の「雲母」へ。

当然のことながら、「とちの木」の師系は大井雅人、飯田龍太と正式に表明されている。ただ、いま雅子が私たち「とちの木」の徒弟に語る言葉の中には、雅子が龍太、雅人、あるいは子郷といった「雲母」師系から学んだことばかりではなく、赤尾兜子から学んだこととして伝えられるものもある(その中で特に何度も聞かされているのが、安直に漢語を使うことに対する戒めだ)。

また、雅子が「渦」で経験したことが話に出てくることも多い。上に引用した句は、まさについ先日の「とちの木」句会のなかで、「渦」での思い出話とともに雅子が取り上げたものだ。

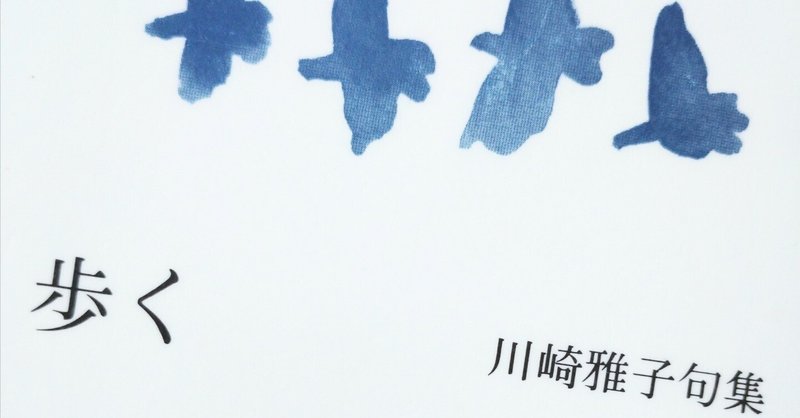

掲句は、雅子の第一句集『歩く』に収められている。同集は「柚」時代に刊行されたものだが、「渦」時代に雅子が詠んだ句も入れられており、掲句はまさにそのひとつ。「昭和54年以前」としてまとめられた句の中に並んでいる。

雅子の談によると、「渦」でこの句は好評を博したらしい。それもそうだろうと思う。「男くれば刺せ」という挑発的な命令形。しかもそれが投げかけられている相手は「きりぎし(切岸=断崖)」に生えている薊。小気味のよい強さがある。

川崎雅子という一人の女性の個性と矜持が存分に発露した句であり、兜子をはじめとした当時の「渦」の人々がそれを捨て置くわけはないと思うのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?