暮らしの薬学【からだ用洗剤・ケア編】~④コロナ対策、食中毒対策

ミズホ「家族がコロナにかかったりしないか、作った食事で食中毒とかしないか、いつも気にしているけど、いつもやっているやり方でちゃんと予防できているのかな」

薬剤師ナナコ「家族が毎日健康で過ごせるようにとミズホさんいつも頑張ってますね。洗剤について6回シリーズでいろいろな情報をお伝えしたので、ちゃんと予防対策の知識もついているはず。自信を持って!!あとは実践あるのみです」

家族みんなで楽しく食事をするってとても楽しいですね。でも、このご時世、食事が感染リスクになることも忘れないようにしましょう。「食中毒」と「コロナ感染」について家庭内の感染対策についてまとめてみました。

食中毒対策

食中毒とは飲食物が原因で起こる健康被害を「食中毒」と言います。食中毒の毒の原因には微生物、寄生虫、自然毒、化学物質があります。

微生物には細菌性(サルモネラ菌、腸炎ビブリ、O-157など)、ウイルス性(ノロウイルス、ロタウイルスなど)、原虫(アニサキスなど)によるものがあります。食品の中にあったこれらの微生物を食べることで感染します。ですから、食事を作る側と食べる側の双方が注意しなければなりません。

家庭内では、「食中毒の3原則」と言うのがあり、菌を「やっつける」「増やさない」「つけない」といいうルールがあります。まな板は洗った後には熱湯をかける(菌をやっつける)、自然解凍ではなく、冷蔵庫か電子レンジを利用する(増やさない)、調理前にはしっかりと手を洗う(つけない)など心がけましょう。また食べる側は、食事前の手洗い、グラスの回し飲みの禁止や飛沫接触をなるべく防ぐ食べ方にしましょう。

コロナ対策

次にコロナの家庭内での感染対策ですが、共有部分の掃除、消毒を重点的に行います。「消毒用アルコール」「次亜塩素酸ナトリウム」「中性洗剤や石けん」を使って手で触る頻度の高い、ドアノブ、手すり、テーブルなどこまめに消毒しましょう。(参考:【家庭用洗剤・除菌/漂白編】~④家庭内の感染対策)

次に拭き方ですが、一方向に汚れを拭きとるように拭きます。何度も同じ場所を拭くと菌の上塗りになります。もし、感染者がいたら、感染者の洗濯ものは別にして洗う。トイレ使用後、便座を拭くなどしてからトイレを出る、トイレの蓋をしてから流すよう心がけましょう。

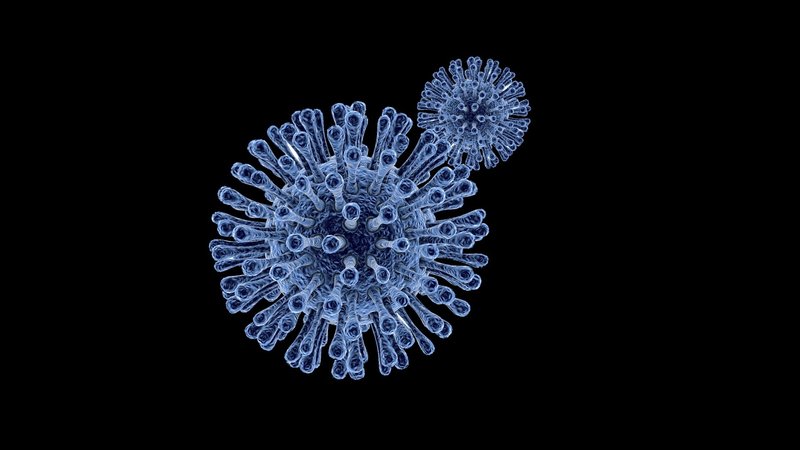

Q. ウイルスと細菌はどう違うのですか?

殺菌、除菌、抗菌、滅菌は“細菌”だけでなくウイルスもやっつける言葉で、それぞれの表現に応じた定義があります(参照【家庭用洗剤・漂白編】~①除菌・漂白とは)。「ウイルス」や「細菌」は消毒剤によって除去され、無毒化されます。では、ウイルスも細菌も同じようなものなのでしょうか。

細菌は核を持ち、自己増殖できる微生物であるのに対し、核を持たないのがウイルスです。核を持たないウイルスは単独では自己増殖ができないため、他の生物の細胞に侵入して遺伝子を送りこみ自分の仲間を作らせ増殖します。その増殖する際に、自分の遺伝子を誤ってコピーすることがありそれを“変異する”といいます。ウイルスの特性によって胃腸炎や風邪の症状やそのほかの症状を引き起こしたりするので消毒はかかせません。細菌、ウイルスそれぞれに種類や特徴があり、それぞれ対応する消毒剤があるので使用する際には確認が必要です。

ウイルスにはエンベロープと呼ばれる膜を持っているウイルスとそうでないウイルスがあります。エンベローブを持っているウイルス、例えばインフルエンザウイルスや新型コロナウイルスは、消毒用アルコールや石鹸などの界面活性剤によりその膜が壊されることで消毒効果が得られます。一方エンベローブを持たないウイルス、ノロウイルスやロタウイルスはアルコールによる消毒効果が薄いので次亜塩素酸ナトリウムを使います。

次亜塩素酸ナトリウムはウイルス全般に有効ですが、手指を含む人体そのものに使用できないのでご注意ください。

もっと勉強したい方に~参考図書

<参考図書>

『子どものための感染症予防BOOK パンデミックを生き抜くための101の知恵』

『感染症の予防・対策 医大病院感染専門医式消毒術家庭の完全マニュアル ー 新型コロナウイルス編 ―』

『絵でわかる食中毒の知識』

*****

<この記事を書いた人・監修>

藤田知子

京都薬科⼤学卒業後、メーカー勤務を経て、ドラッグストアでOTC医薬品販売から処⽅箋調剤など薬剤師業務 に従事。“薬剤師は町の科学者”をテーマに薬系新聞に寄稿、「ドラッグストアQ&A」(薬事⽇報社)を編集。