【解説】土地家屋調査士はどんなバックアップをするべき?

土地家屋調査士業務において、何のデータをどんなふうにバックアップすべきかを解説します。

最初にバックアップの基本的な考え方を解説します。

具体的な業務のバックアップ手段については③から解説します。

①バックアップの種類

コンピュータのバックアップには、

「システムバックアップ」

と

「データバックアップ」

の2種類があります。

システムバックアップは、コンピュータのOSやアプリなどの全データ(システムイメージ)を丸ごとコピーする方法です。

データバックアップは、コンピュータのそれぞれのデータ(ファイル、フォルダ)をバラバラにコピーする方法です。

いちいちデータバックアップでバラバラにコピーしなくても、システムバックアップで一括で丸ごとコピーすればいいんじゃないの?と思うかもしれませんが、なかなかそうもいかないデメリットもあります。

システムバックアップのメリット

・設定なども全部復元できる

・コンピュータのシステムに障害が発生しても元に戻せる

システムバックアップのデメリット

・容量が大きいので保存に時間がかかる

・データをバラして復元できない

・他のコンピュータでは原則復元できない

なぜ他のコンピュータでは復元できないかというと、「システム」は対応できるハコが決まっているからです。

コンピュータを調査士事務所に例えてみます。

コンピュータ本体は事務所や作業車、TSなどの設備です。

システムは補助者ロボットのようなものとお考えください。

データは事件簿などの書類です。

補助者ロボットはいろいろなことを覚えています。

事務所の場所、書類をしまっている位置、車の運転など。

これかシステムでいう「設定」です。

ロボットが壊れても、昨日バックアップしておいたロボットコピーを使えばすぐに事務所に復帰できます。

ところが、オートマ作業車の事務所のロボットをコピーしてもマニュアル車の事務所には対応できません。

コピーロボットは融通が効かないので、それぞれの機能だけ切り分けたり変更することが難しいのです。

事件簿は単体で他の事務所でも引き継いで使えますよね。

ですので、イメージバックアップ、データバックアップともに定期的に行うことが望ましいです。

データバックアップは手軽にできるのでできれば毎日、イメージバックアップも月に一度はしておくと安心できます。

また、バックアップは復旧作業が肝心です。

せっかくデータを保存しておいても、復旧ができなければ宝の持ち腐れです。

バックアップをとるときは、一度復旧をテストすべきです。

特にソフトウェアのバックアップやシステムイメージは必ず復旧手段を確認しておきましょう。

②バックアップの保管場所

バックアップは複数の場所に分散しましょう。

ひとつの場所だけだと、そこにトラブルがあると全てダメになってしまいます。

外付けHDDやUSBメモリ、DVDなどの光学ディスクなどのローカルストレージ(オンラインではない、自分で管理する保存場所)の他、DropboxやGoogleドライブなどのクラウドストレージを持っておくと、いろいろな端末で参照できるので便利です。

③調査士がバックアップすべきデータ

調査士業務でバックアップすべきデータは、以下のものが考えられます。

◯現場データ

・取得した登記情報(公図、地積測量図、謄本など)や官公庁資料(道路確定図、道路台帳など)

・測量データ(apaやsima、野帳や写真など)

・委任状や送付した手紙や資料、取り交わした確認書など

・見積、請求書

・関係者の住所や電話番号、取り交わしたメールなど

◯ソフトウェアのデータ

・CADソフト

・報告書作成ソフト

・申請用総合ソフト

◯その他、通達等業務に関わる資料や会務などのデータ

④ソフトウェアのデータの場所

それぞれのソフトウェアのデータの保管場所を解説します。

・アイサン、INFINITYのデータ

格納場所は、

Cドライブ→WingneoINFINITY→WNI_SYSとWNI_DAT

です。

WNI_SYSはINFINITYの設定などのシステムデータです。

WNI_DATは現場ごとのデータです。

この2つをバックアップしておけば問題なく復元できるかと思います。

・報告書作成ソフト

格納場所は、

Cドライブ→ChosaHoukokusyo→Data

です。

なお、出力した調査報告書PDFは

Cドライブ→ChosaHoukokusyo→調査報告書

に格納されています。

こちらはデータから出力し直せるのでバックアップするかは任意で良いと思います。

・申請書総合ソフト

格納場所は、

Cドライブ→ユーザー→(ユーザー名)→ドキュメント→ShinseisyoSogoSoft

です。

⑤バックアップ体制の具体例

ここで、私の環境を例にとって具体的にどのようなバックアップ体制を取るべきかを考えてみます。

以下の図が私のバックアップ環境です。

・どのデータを

・どの保管場所に

・どのくらいの頻度で

バックアップするのか、ということに着目していただくとご自身の環境にも応用できるかなと思います。

クラウドストレージはDropboxの有料サービス(2TB)に加入しており、ローカルのストレージはハードディスクドライブ(HDD)2台です。

現場データ(赤)はクラウド(Dropbox)上に保管し、ノートパソコンやスマホなど、どのデバイスからもいつでも閲覧、編集できるようにしています。

このデータはメインPC起動時にPCにつないでいるHDD1にリアルタイムでバックアップされています。

ソフトウェアのデータ(青)は、毎回PCの電源を落とす前にバックアップソフトを用いてDropboxとHDD1にコピーしています。

この時、同時にHDD1のデータをHDD2にまるまるコピーしています(図中の青い矢印)。

クラウド上のソフトウェアデータが毎日更新されるので、出先で時間ができた時にノートパソコンにクラウドのデータを引っ張ってきて昨日書いていた調査報告書の続きを車の中で書く、なんてこともできます。

システムイメージデータ(黄色)は月に一回作成し、作成毎にHDD1とHDD2に手動でコピーしています(黄色矢印)。

図中にはありませんが、サブのノートパソコンのイメージデータも同様に保管しています。

私の環境ではこんなもんですが、もっと手厚いバックアップ体制を作るなら「NAS」や「RAID」という特殊なストレージを組むこともできます。

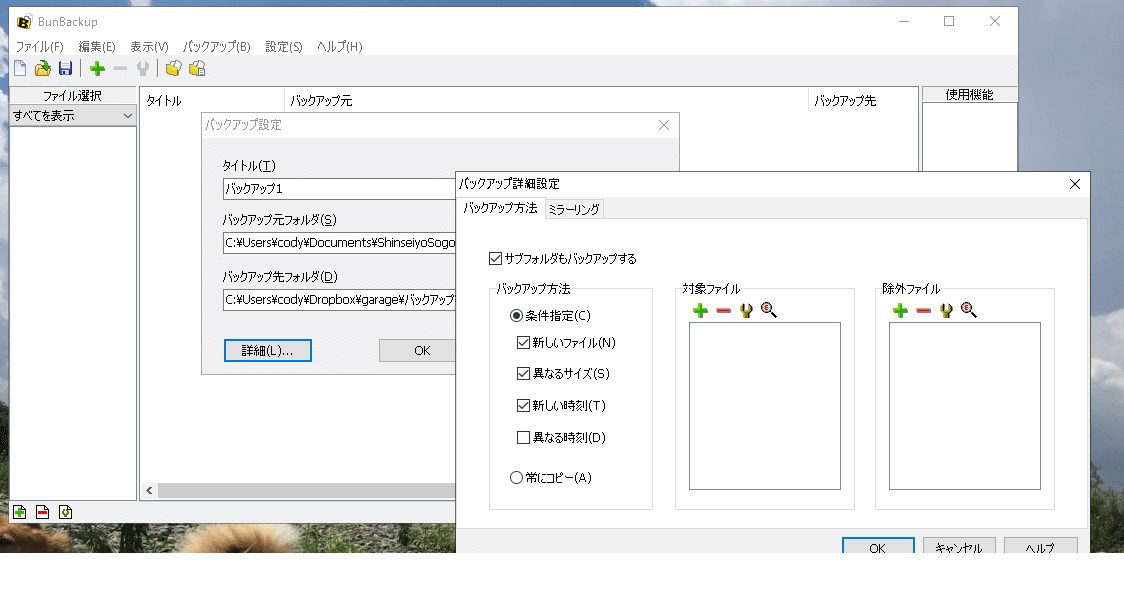

⑥バックアップソフトの紹介

私の環境では「BunBackup」というソフトを使っています。

BunBackup - フリーのバックアップソフト (coocan.jp)

フリーソフトですが、ミラーリング、バックアップからの除外指定、世代管理など細かい設定ができるので個人事務所のバックアップとしては十分かと思います。

バックアップ終了時にシャットダウンする機能があるので、私は毎日この機能でPCを終了しています。

構成を考えたりバックアップソフトを導入したりするのはとっつきにくいかもしれませんが、一度作成してしまえば毎日安心して業務が行えますし、頭の中も整理できます。

ソフトの設定も意外と簡単ですので、ぜひこの機会にチャレンジしてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?