[夜瞳の思考日記#3]スーパーの配置の多くはなぜあのようになってるのか?

こんにちは。夜瞳です。今回は、皆さんも必ず1度は行ったことのある、スーパーに焦点を当てて、考えを膨らませていこうと思います。

1.スーパーの配置について

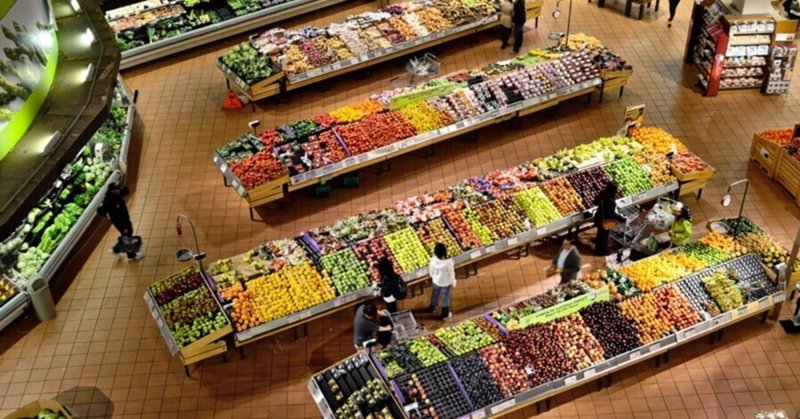

さて、皆さんは、「スーパーでどこに何が売られているか想像してみてください。」と問われた場合、どのような配置を想像しますか?ちょっと考えてみてほしいです。僕はざっくりとこんな感じかなと思います。

もちろん、この図が全てではなく、野菜が右で惣菜が左だろと思われる方もいるでしょうし、肉と魚逆だろと思う方もいることでしょう。でも、大体こんな感じで配置され、中心を境に180度反転するかな?みたいなとこだと思います。惣菜のところに冷凍食品とかも来ますね。

2.なぜこういう配置が多いのか??

さあ、本題です。何気なく立ち寄るスーパーですが、なぜ上記したような配置が多いのでしょうか??売る側の立場になりきってみて、考えていきます。まず、お店として意識すべきことを列挙します。

お客様に商品を買ってもらうこと

商品の搬入作業が行いやすいこと

意外と浮かばなかった…。大きくはこの2点かなと思います。他にも浮かんだ人いたらぜひ教えて欲しい(笑)。ここから、お客様と商品に焦点をあて、深掘りしていきます。

2.1.お客様について

ひとえにお客様と言っても、買い物される方は老若男女様々です。その中でも、スーパーという場所においては、主婦の女性が多く買い物にいらっしゃる場所になります。ということは、主婦の女性が買い物をするときに買い物しやすい配置にしているということなのでしょうか。最近、僕も料理をするようになってスーパーに行くことが増えたのですが、献立を考えるときは大まかに2パターンです。

冷蔵庫の余り物を見て、作れそうなメニューを決める

スーパーに行って安くなってる商品を軸に決める

熟練の方になると、何が安いのか調べてから買い物いったりとかするのでしょうが。

このとき、1のケースでは、大体野菜が残っていることが多いので、野菜中心に献立を考えることが多いですね。しかし、2のケースでは、野菜や惣菜からではなく、メインとなりやすい肉や魚を見て、その後必要な野菜等を見に行くという順で買い物してる気がします。

つまり、買い物に来る人が誰なのかということも重要な要素の一つではあると思いますが、それ以上に、買い物に来る人がどういう状況なのかが、買い物の順序決めとしては重要な要素であると僕は思います。もっと端的に言うなら、買うものが決まってるのか、決まっていないのかという話ですね。

ということは、お店側が、お客様の買い物しやすさを重視して、スーパーの大まかな商品配置を決めることは困難であり、別の要因がありそうだなとなったわけです。

2.2.商品について

次に、商品です。商品を細分化していこうと考えたんですが、商品を細分化したものが、先程図で示した、野菜や肉、調味料といった内容になると思います。そのため、少し考え方を変え、食べ物に必ず付随する、賞味費期限について考察していこうと思います。

賞味費期限が長いかどうか?この問いに対して考えるときに、一言でいうのであれば、生鮮食品か加工食品かで変わると答えると思います。生物ほど傷みやすいイメージはありますよね。

魚や肉というのは、やはり生物が多く、すぐ傷みやすいイメージがあると思います。野菜も物によってはすぐ傷むものがありますが、魚や肉よりは日持ちするイメージです。

ここで、なぜ賞味費期限に焦点を当てたか説明します。ズバリ、期限が短いほど、商品を入れ替えるサイクルが早く、店側の負担となるからです。お店の商品を搬入してる箇所って大体入り口の裏手ですかね。たまに横にあったりっするところも見ますけど。商品を入れ替えやすい配置にしてるのかなと考えて焦点を当ててました。

しかし、これも明確にこうだろうと確証を持って言える内容ではないと思います。いかんせん、賞味費期限は食品によってまちまちすぎて、統一性がないからです。

3.考察の結果

ここまで、考察してきましたが、明確に根拠を持って配置について説明できませんでした。難しいですねーこれは。何かしら理由はあるんでしょうが、これは実際に働いてみないとわからないことなのかもしれません。もし、この記事を読んでくださった方の中で、理由がわかる方いればぜひ教えてほしいですね(笑)

それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?