【高校生物】発生①「ウニはどのように発生するのか?」

プロローグ~

「あなたの人生にとって最も重要な時は、誕生でも結婚でも死でもなく、原腸形成である。」ウォルパート(発生生物学者)

「地球上に生命が生じ、その進化によって人類ができるまでに奇蹟が必要だと思えるのなら、一つの卵が成体に発生するたびごとに、同じか、または少なくとももう一つの奇蹟が必要だと思われる。」モーガン(遺伝学者、発生生物学者)

★テストに出やすいワード

①卵割

②胞胚

③原口

④陥入

⑤外胚葉・中胚葉・内胚葉

要点:動物の発生の基本は、卵割による細胞数の増加と、陥入による原腸の形成である。

● 受精卵は卵割によって細胞数を増やしていく。そして、ウニ、カエル、ヒトなど、三胚葉性の動物では、細胞が3つのグループ(外胚葉・中胚葉・内胚葉)に分化していく。3つの胚葉はその後、さらに様々な器官に分化していく(今はよくわからなくてよい。カエルの発生まで見ていけば、なんとなくイメージがつかめる)。

● 一般に、受精卵などの細胞が、成体に到達するまでの過程を発生と言う。

● 一般に、多細胞生物の個体発生における初期の状態を胚という(あまり正確ではないが、胚は、赤ちゃんのもっと前の段階、みたいなイメージ)。

● 下図は発生のイメージである(実際は、細胞数の増加と分化は、順番に起こるものではない。細胞は、数を増やしながら、様々な情報をもとに、徐々に自らの分化の方向性を決定していく)。

● (ウニ・カエルの発生の基本)受精卵は卵割(らんかつ)とよばれる特殊な体細胞分裂で細胞数を増やしていく。そして、卵割腔(らんかつこう)、胞胚腔(ほうはいこう)を生じ、原腸(げんちょう)が形成されていく。原腸が陥入するところを原口といい、ヒト、ウニ、カエルでは原口は肛門になる。

● 受精卵から始まる初期の体細胞分裂を卵割(らんかつ)といい、卵割によって生じた娘細胞を割球(かっきゅう)という。

● 卵割の特徴

①割球が成長せず次の分裂がおこる。

*その結果、生じる割球の大きさはどんどん小さくなる。

②間期が短い。

雑談:一般に、卵割における細胞周期は、G期1やG2期を欠く。ただし、DNA合成期であるS期は必ずあることに注意。間期が「短い」のであって、「無い」のではない(もしDNAを合成せずに卵割をしていったらDNA量がどんどん減っていってしまう)。下図1、2を参照。

③生じた割球が同調分裂する。

*生じた割球同士がいっせいに次の分裂を行う(たとえば1個だった細胞[受精卵]が2個の細胞[割球]に分裂したとする。生じた2個の細胞[割球]は、"同時に"次の分裂を行う。細胞数は、2個→4個→8個→16個となっていく)。

雑談:同調分裂は、発生の進行に伴い乱れていく(発生が進むと、分裂のタイミングがずれていく)。さらに、成体においては、活発に分裂を続ける細胞・ほとんど分裂しない細胞・まったく分裂しない細胞が混在するようになる。

● 下図1は卵割に伴うDNA量の変化のイメージ。下図2は一般的な体細胞分裂に伴うDNA量の変化のイメージ。

要点:卵割の様式は、卵黄の量と分布状態によって異なる。

● 卵黄は発生に必要な栄養だが、粘性が大きいため、細胞質分裂のときに邪魔になり、卵黄の多い部分では細胞質分裂が起こりにくくなる(卵割面は卵黄中にほとんど進入しない)。

(卵の種類)・・・・・(卵割の様式)・・・・・(生物例)の順に記す。

① 等黄卵・・・・・等割・・・・・哺乳類・棘皮動物(ウニ、ヒトデ)、原索動物(ホヤ、ナメクジウオ)

*卵黄の量は少なく、卵黄が一様に分布しているような卵を等黄卵という。

*ウニでは、8細胞期まではほぼ同じ大きさの割球ができる。

② 端黄卵(弱)・・・・・不等割・・・・・両生類(カエル、イモリ、サンショウウウオ)

*卵黄が卵の植物極側に偏って分布している卵を端黄卵という。

*割球の大きさの不等な卵割を不等割という。8細胞期の割球は、動物極側では小さく、植物極側では大きい。

③ 端黄卵(強)・・・・・盤割(ばんかつ)・・・・・鳥類・爬虫類・魚類

*鳥類の卵に大量の卵黄が含まれているのは暗記しなくてもわかると思う。わからない人は明日の朝目玉焼きを作ってみよ。

*今回は、端黄卵のうち、卵黄の量が比較的少ないものを端黄卵(弱)、多いものを端黄卵(強)と書き分けたが、正式な表現ではない。

*盤割:植物極側に大量の卵黄が存在するため、動物極付近の円「盤」状の領域(覚えなくてよいが胚盤という)のみが「割」れる。

*動物極付近の卵黄が少ない部域を胚盤という。胚盤の所のみで卵割が起こる。

*高校の資料集に合わせて、等黄卵の卵割様式を等割、端黄卵(弱)の卵割様式を不等割としているが、この区別は厳密ではなく、たとえば、ウニ胚においても、発生が進めば割球の大きさは異なっていく。

④ 心黄卵・・・・・表割(ひょうかつ)・・・・・昆虫・甲殻類

*表割:中央部分に大量の卵黄が存在するため、卵「表」面のみが「割」れる。

(今慌てて覚えなくてもいい。ウニの発生、カエルの発生、ショウジョウバエの発生を学んだ上で、もう一度復習すればよい。)

*盤割と表割のように、(卵黄の量が非常に多いため、卵割面が卵黄中にほとんど進入せず、そのため)割球の境界が不完全である(つまり、胚全体がぱっくり割れていない)ような卵割の型を部分割(ぶぶんかつ)といい、それ以外を全割(ぜんかつ)という。

雑談:全割(holoblastic:holoは「完全」を意味する)は、卵割面が卵全体にできる卵割(卵割面が受精卵の細胞質の全域を通じて形成される卵割。分裂溝が卵の端から端までいきわたる)。卵黄が少ないため、一般に、全割を行う胚は、卵黄を用いずに栄養を獲得しなければならない。多くは食欲旺盛な幼生を作る。哺乳類は母体の胎盤により栄養を得る。

部分割(meroblastic:merosは「部分」を意味する)は、卵や割球の一部のみが分裂する卵割である(細胞質の一部が卵割する。分裂溝は細胞質の卵黄の多い部分を貫通しない)。部分割を行う卵は、多くの卵黄を含む。

講義動画【卵割】

要点:(ウニの発生)受精卵→桑実胚→胞胚→原腸胚→プリズム幼生→プルテウス幼生→成体

●ウニの発生は、おおよそ以下のように進行する。

下図はウニの発生のイメージ。

雑談:何故高校ではウニの発生を学ぶのか?主な理由は三つある。

①実は、ウニは人と比較的近縁な生物である。ウニは棘皮動物であり、脊椎動物と同様、新口動物というグループに分類される。

②胚が、親の体内ではなく、外で発生するので、観察しやすい。昔から最もよく研究されてきた生物の一つが、ウニである。

③高等動物の発生の基本が全て観察できる。つまり、卵割による細胞数の増加、原腸陥入(消化管の形成)、三胚葉の分化が観察される。。なお、様々な発生学上の重大な事実は、ウニによる実験によって証明されてきた。たとえば、「正常な発生のためには、染色体が揃っていることが必要であること」、「形質を決定する遺伝子が染色体に担われていること」などの事実を提供したのは、ウニによる実験である(ボベリの実験)。

雑談:棘皮動物(ウニやヒトデなど)は、一般に、体の中心から放射状に5つの同じ構造が伸びる五放射相称(ごほうしゃそうしょう)の体をもつ(★のような形をしたヒトデが特にわかりやすいだろう)。どうして棘皮動物が五放射相称の体をもつようになったのかについては、確定した説はない。ウニのHox遺伝子群(胚の中で、前後軸に沿った位置情報を指令する重要な遺伝子群。後に学ぶ)に大規模な転座と逆位が発見されたことから、この変異が棘皮動物の体を五放射相称にした原因であるとされたこともあったが、現在では、ウニのHox遺伝子群の改変は、二次的なもので、五放射相称そのものの進化には直接的には関係していないと考えられている(たとえば、オニヒトデ[ウニと同様、棘皮動物である。サンゴを捕食することで有名]のHox遺伝子群は、他の動物と同様の順番に並んでいることがわかっている)。

受精卵 ⇒ 2細胞期胚 ⇒4細胞期胚 ⇒ 8細胞期胚・・・⇒桑実胚(そうじつはい)

*桑実胚の中には卵割腔(らんかつこう)とよばれる空洞がある。

*桑の実のように見えるから桑実胚と言う(まだ細胞1つ1つが大きく、でこぼこしている)。

⇒胞胚(ほうはい)

*胞胚の中に胞胚腔(ほうはいこう)とよばれる空洞がある。

*胞胚腔は卵割腔が広がったもの。

*胞胚期に、繊毛が生じて、ふ化する。

*植物極側の細胞が胞胚腔内にこぼれ落ちて、一次間充織(いちじかんじゅうしき)になる。一次間充織は骨片(こっぺん:CaCO3などを主成分とする微小片の総称。幼生の骨格の軸を形成していく)になる。その後、陥入が起きる。

雑談:胞胚が受精膜からふ化すると間もなく、一部の上皮細胞は形を変え、隣り合う細胞との接着性を失い、上皮から離脱する。そしてそれらの細胞は胞胚腔の中に移入して、骨片形成間充織細胞となる(これが一次間充織細胞である)。これは原腸陥入の前触れである。下図はイメージ(繊毛は省略している)。

雑談:ショウジョウバエには卵割腔も胞胚腔もない。

⇒原腸胚

*ウニでは、植物極側から陥入(細胞層の一部が内方へ向かって落ち込むこと)が起こる。細胞が胚の外側から内側に移動している場所(陥入箇所)を原口と言う。原口は将来肛門になる。

陥入により原腸(初期の腸のこと)ができる。

*三つの胚葉が分化する(内胚葉・中胚葉・外胚葉)。

雑談:テストで書いてはいけないが、二次間充織は非骨片形成間充織とも呼ばれる。

下図はウニの原腸胚のイメージ。繊毛などは省略している。

*原口は肛門に、原腸は消化管に、二次間充織は筋肉や生殖腺になる。

雑談:ベーア(哺乳類の卵や脊索を発見した動物発生学者)は、発生の初期に葉状の組織が現れ、これらから器官が形成されることを発見し、『胚葉』と命名した。胚葉は英語ではgerm layerという。germは、生命の種子に含まれるすべての小さなものの総称である。その後、胚葉は3層であることが分かり、レマークによって外胚葉、中胚葉、内胚葉と名付けられた。外胚葉は「外側の皮」、中胚葉は「中央の皮」、内胚葉は「内側の皮」の意である。

⇒プリズム幼生⇒プルテウス幼生⇒変態して成体へ

*幼生になると、摂食するようになる。

雑談:プルテウスはイーゼルの意。

下図はイメージ。

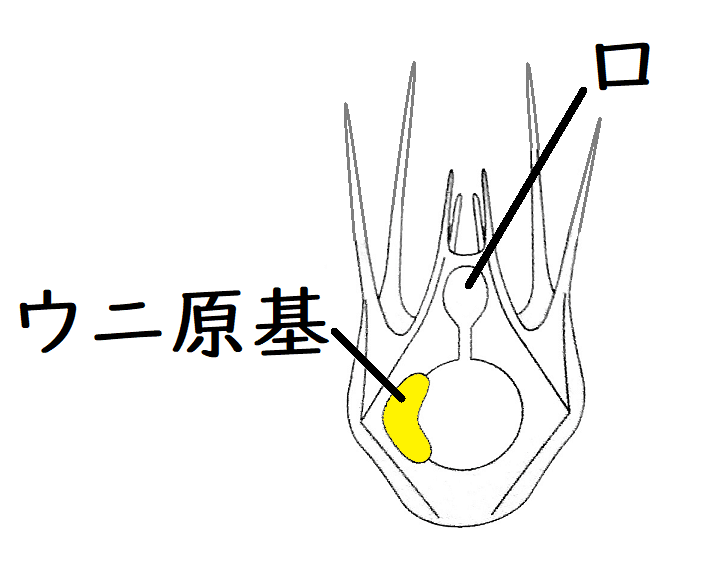

*やがてプルテウス幼生は4腕、8腕となり、将来稚ウニとなるウニ原基(げんき)が作られ始める(あまり気にしなくてよいが、後に変態が進むと、ウニ原基が成体の口とその周囲の主要器官を形成する中心となる)。

雑談:プルテウス幼生は左右相称である。これは棘皮動物と脊索動物が近縁な証拠である。ちなみに、ウニの成体は五放射相称である。

発展:ウニの卵割

ウニの卵割では、16細胞期の卵割の仕方が特徴的である。動物半球では経割で等割、植物半球では緯割で不等割である。

(経割と緯割がどっちがどっちか忘れてしまったら、地球儀の経線、緯線を思い浮かべればよい。カエルについては次の講義で学ぶ。)

発展:小割球による原腸の誘導

16細胞期の小割球は、原腸を誘導する。小割球自身は骨片に分化する。

発展:単為生殖

雌が雄と関係なしに単独で新個体を生ずる生殖法を、単為生殖(たんいせいしょく)という。親に注目した単位生殖という語に対して、卵に注目する場合、単為発生(たんいはっせい)ということもある。例えば、ミツバチの雄は卵(n)から発生する(女王バチや働きバチは雌であり、こちらは2nの受精卵から発生する)。ミツバチだけでなく、様々な生物で単為生殖が発見されている。

雑談:基本的に哺乳類では単為生殖は起こらない。しかし、東京農業大学の河野友宏博士は、マウスを単為生殖によって作成することに成功した。このマウスは「かぐや」と名付けられた(雌ゲノムのみに由来する胚からは、雄ゲノムでのみ発現すべき遺伝子がほとんど発現せず、雌ゲノムでのみ発現する遺伝子が過剰に発現するため、正常な個体を誕生させることは不可能と考えられていた。しかし、河野博士は、2つの卵のゲノムのうち、片方のゲノム刷り込み[ゲノムインプリンティング]を雄型に改変し、「かぐや」を誕生させることに成功した)。

*ゲノム刷り込みについては、遺伝子⓸の資料で少し詳しく解説してある。ゲノム刷り込みとは、遺伝子発現が、親の由来によって異なる調節を受ける現象である。以下の資料で詳しく解説している。

発展:ウニの採卵・採精

● ウニやヒトデ、ナマコは、棘皮動物というグループに属する。

● ウニでは、肛門のそばに生殖孔がある(一般に、ウニやヒトデは、上に肛門を、下に[地面と近い方に]口を向けている。ナマコは前端に口、後端に肛門が開いている)。

● 塩化カリウム(KCl)水溶液によって卵巣や精巣の筋肉を収縮させて、卵や精子を採取する。

*採卵・採精の手順

①ウニを上下さかさまにして(口が上に、生殖孔が下にくるようにして)海水を満たした容器の上に載せる。

②注射器を用いて、塩化カリウム(KCl)水溶液をウニに注入する。

③卵や精子を放出するのを待つ(卵は黄色の細かい粒状であり、精子は白色の乳液状である)。

● 受精を観察する時は、観察する直前に精子の含まれる液を希釈する(希釈によって精子は活発に運動するようになるが、すぐにエネルギー源を消費して、受精する能力が下がってしまう。したがって観察の「直前」に希釈する。また、加える精子の数が多すぎると、多精が起こってしまう)。また、卵のような大きな細胞を観察する時は、卵がつぶれないように、普通のスライドグラスではなく、凹みがあるホールスライドグラスを用いる。

まだわかっていないこと

● ヒトの腕、コウモリの翼、クジラの胸びれを考えよ。発生のどのような変化(遺伝的な変化)が新しい体の形をもたらしたのだろうか。

● 哲学者セネカは「人の命を奪うことはだれにもできるが、死を奪うことはできぬ。」と言った。発生の終わりはどのように制御されているのか。どうして我々は、老い、死ぬのだろうか(高校ではほぼ学ばないが、発生学は、老化や死も研究対象とする)。その過程で、どのような遺伝子が働いているのか。

● どうして動物種ごとに寿命が異なるのか。