【高校生物基礎】第12講「腎臓はどのような働きをもつのか?」

~プロローグ~

「膀胱からの排泄物が、健康な人の排泄物と同じようなものであるかどうかをみる必要がある。」ヒポクラテス『箴言』より

*ヒポクラテスはギリシアの医師。観察と現実的な経験を基礎として、医学から多くの迷信を退けた。医学の父、医聖とも呼ばれる。

大部分の動物の排出器官と同様に、ヒトの腎臓は、主に"細い管"で構成されている。腎臓は、体内で生じた、あるいは外部から摂取した毒素を、非常に効率よく除去している。「ろ過」と「再吸収」という手法を用いているので、捨てるものをいちいち選別する必要はない。この手法は、文化祭の片付けに似ているかもしれない。基本的に、教師は、文化祭で使用した飾りつけを、すべて捨てようとする。生徒は、その「捨てるもの候補」の中から、必要なものだけを選別して拾い上げる。

★テストに出やすいワード

①糸球体

②ボーマンのう

③細尿管

④ろ過

⑤再吸収

要点:腎臓は多数の腎単位からなる。腎単位は腎小体と細尿管からなる。

● ヒトには腰のあたりに2 個の腎臓がある。片方の腎臓には100万個ほどの腎単位(じんたんい。ネフロンともいう)が存在する。

● 腎単位は腎小体(じんしょうたい。マルピーギ小体ともいう)と細尿管(さいにょうかん。腎細管、尿細管ともいう)からなる。

● 腎小体は、糸球体(しきゅうたい)と、それを取り囲むボーマンのうでできている。

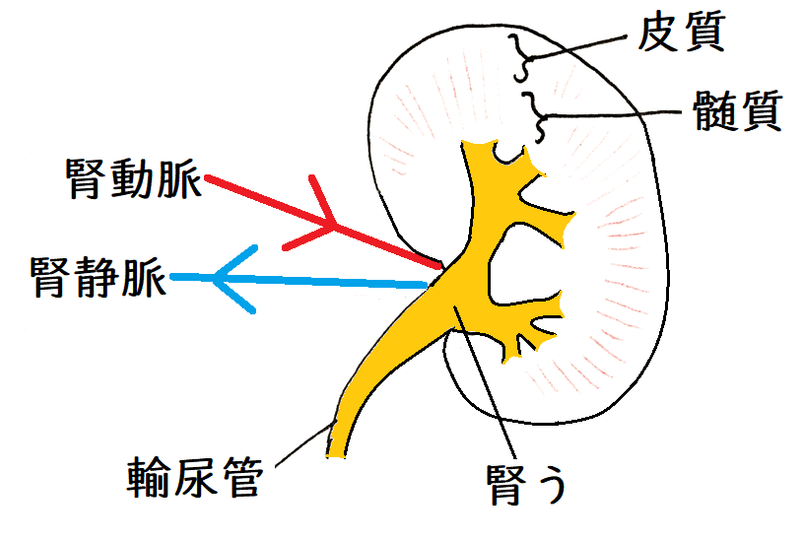

下図はイメージ。

● 細尿管は屈曲した管からなる構造物である。その中を流れる液体(原尿と言う。まだ尿ではない)は、集合管(しゅうごうかん)へ送り出される。

雑談:集合管を細尿管の一部とすることもある。

雑談:イタリアの解剖学者マルピーギは、腎臓を顕微鏡で観察していた。そして、細尿管の末端に、膨らんだ構造を発見した。この膨らみ1つ1つの中に、血管が鞠のようになっているのを見た(マルピーギは「太い樹にリンゴがなっているようだ」と述べている)。この鞠のような血管は現在では『糸球体』とよばれる。そして、糸球体とそれを包むボーマンのうを合わせて『腎小体』と言う。腎小体の別名は、マルピーギ小体である。

● 集合管は皮質と髄質を貫き、腎う(じんう)にまで到達する。

雑談:腎うは袋状に広がった肺尿路の一部。徐々に細くなり輸尿管に移行する。

● 腎臓からぼうこうへ尿を運ぶ管を輸尿管(ゆにょうかん)という。

● 腎臓の皮質には糸球体がたくさん含まれている。

下図はイメージ(腎動脈は腎静脈よりも壁が厚い。また、腎動脈に注射器で墨汁を注入すると、糸球体が黒い粒として観察される)。

要点:糸球体からボーマンのうへ血しょうがろ過され、原尿ができる。ただし、血球とタンパク質はろ過されない。

● 腎臓では「ろ過」と「再吸収」が行われる。下図はろ過と再吸収のイメージ。

● 血液が腎臓に入ると、血しょうがろ過され、原尿(げんにょう)がつくられる

*血しょうの成分が、糸球体からボーマンのうへろ過される。

*ほとんどの物質はろ過されるので、血しょう中の濃度と原尿中の濃度で変わりはない。

*ろ過されて細尿管に入った血しょうは、もう血しょうと呼ばず、「原尿」と呼ばれる(原尿は尿のもとである。原尿から様々な成分が再吸収されていき、残った不要なものが尿になる)。

● 『タンパク質や血球』などの大きな物質はろ過されない(→尿検査の際、尿中にタンパク質が大量に検出されたり、[大量の赤血球を含む]血尿が出てしまったりした場合はふつう再検査になる)。

*「ろ過」は「大きなものは通さない」というイメージ。

要点:原尿から様々な物質が毛細血管に再吸収され、残ったものが尿になる。

● 細尿管、集合管では、再吸収によって、様々な物質が毛細血管に戻っていく(一度腸で吸収したものを、「再」びここで血管内に「吸収」する)。

*腎臓の管に入った物質の行き着く先は「ぼうこう」である。つまり、ろ過によって様々な物質を一度ゴミ箱行きのルートに入れてから、再吸収によって必要なものを必要な分だけレスキューするのである。

● グルコースはふつう細尿管において100%再吸収される。したがってグルコースは尿中に含まれない(グルコースは非常に重要な栄養源である。そのためすべて再吸収される。グルコースが尿中に出てきてしまった場合、糖尿病が疑われる)。

● 水は99%再吸収される。

*水(溶媒)の大部分(99%)が再吸収されるので、様々な物質が濃縮される[濃度が上がる]ことになる。

*塩水の水(溶媒)が蒸発すると塩水の濃度は上がる。水が再吸収されて様々な物質の濃度が上がるのはそんなイメージ(水以外の物質も再吸収されるが、水は99%という高い再吸収率で再吸収されるので、水以外の物質の濃度が上がる)。

● 再吸収されなかった液体が尿になり、腎うに集まる。さらに、尿は、輸尿管を通って腎臓からぼうこうへ運ばれ、最終的に体外に排出される。

講義動画【腎臓】

雑談:ろ過、再吸収の他に、『分泌』という現象がある。恒温動物では、細尿管から、尿成分(クレアチニン、K、H、NH4など)が『分泌』されることが知られている。ペニシリンなどの異物も『分泌』によって体内から取り除かれる。かつて、『腎小体における血しょうのろ過と、それに次ぐ細尿管などからの再吸収によって尿が生成されるという、ろ過・再吸収説』と、『再尿管上皮から尿成分が分泌されるという分泌説』が対立していたが、今では、どちらの現象も正しいことがわかっている。アンコウなどの糸球体を欠く魚類で、細尿管から尿成分が分泌されることが証明された。

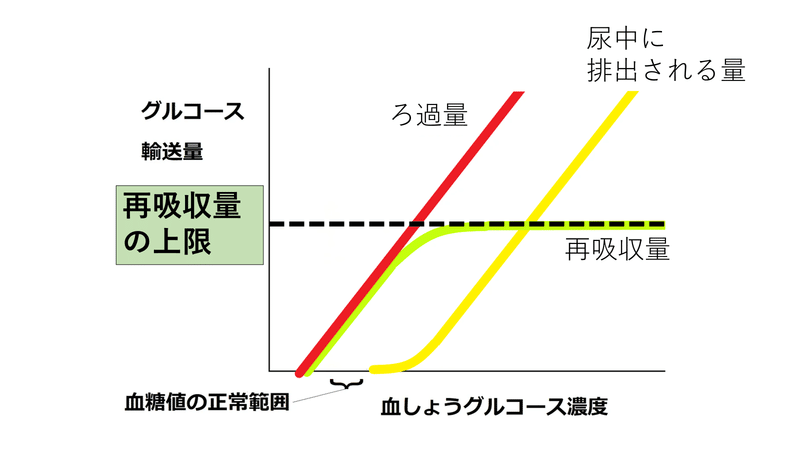

発展:ろ過量・再吸収量・尿中への排出量のグラフ

● 上のグラフについて

・ろ過量:原尿中に入ってきたグルコース量(=ろ過されたグルコース量)

・再吸収量:再吸収されたグルコース量。正常な血糖値の範囲なら、原尿中に入っていたグルコースはすべて再吸収される。

・尿中に排泄されるグルコース量:再吸収しきれずに、尿中に出てきてしまったグルコース量。

・(何らかの原因で)血しょう中のグルコース濃度が正常な範囲を超えて高くなっていくと、再吸収しきれなかったグルコースが尿中に排出されるようになる(再吸収できる量には限界がある)。

下図はイメージ。

・正常な血しょうグルコース濃度では、グルコースろ過量=グルコース再吸収量となっていて(ふつう[正常な血糖値の範囲では]、グルコースはすべて再吸収される)、尿中に排泄されるグルコース量は0である。

・(ろ過されるグルコース量)ー(再吸収されるグルコース量)=(尿中に排泄されるグルコース量)の関係になっている。

これは、「再吸収しきれなかった(グルコース)量が尿中に出てきてしまう」ということを表している。

・再吸収できるグルコース量には限界がある(再吸収量のグラフが頭打ちになっている)。だから、原尿中に異常にたくさんグルコースが入ってくると、再吸収しきれなくて、尿中にグルコースが出てきてしまう。

講義動画【腎臓におけるグルコースの輸送量に関するグラフ】

雑談:細尿管と集合管

(高校生は基本的に知らなくてよい。問題でテーマとして扱われることがあるが、ふつう丁寧な誘導が付く)

細尿管は、機能の異なるいくつかの部位に分かれている。それぞれの部位で再吸収される物質などが異なる(腎小体に近い方から、近位細尿管・ヘンレのループ・遠位細尿管に区別することができる)。また、集合管でも水などの再吸収が起こる。

*ヘンレのループは、下行脚と上行脚をもつヘアピン状に屈曲したカーブである。

①近位細尿管:水、NaCl、糖類、アミノ酸の再吸収が起こる。

*水は受動輸送、NaCl、糖類、アミノ酸は能動輸送で輸送される(能動輸送のしくみは少し複雑なので、高校生は知らなくてよい[二次性・三次性の能動輸送が関わる]。なお、NaClの輸送では、まずNa+が能動的に輸送される。この+の電荷の輸送が、Clーの受動輸送を駆動する[結果、NaClが輸送されたことになる])。

②ヘンレのループの下行脚:水の再吸収(受動輸送)が起こる。

③ヘンレのループの上行脚の細い部分:NaClの再吸収(受動輸送)が起こる。

④ヘンレのループの上行脚の太い部分:NaClの再吸収(能動輸送)が起こる。

*ヘンレのループの上行脚の膜は、水に対する透過性をもたない(上行脚の輸送上皮はアクアポリンをもたない)。

⑤遠位細尿管:水、NaClの再吸収が起こる。

*NaClは能動輸送、水は受動輸送で輸送される。

⑥集合管:NaCl、尿素、水の再吸収が起こる。

*NaClは能動輸送、尿素、水は受動輸送で輸送される。

要点:淡水魚はえらから塩類を能動的に『取り込み』、『大量の薄い尿』を排出する。

● 淡水魚は、体液に比べて外界の方が低い濃度である淡水中で生活している。そのため、濃度の低い外界から体内へ水が浸透(しんとう)し、体液濃度が低下する傾向にある。

そこで、淡水魚は、えらにある塩類細胞(えんるいさいぼう)で塩分をエネルギーを用いて取り込む(エネルギーを用いて、濃度勾配に逆らうように行う物質輸送を能動輸送[のうどうゆそう]という)。

また、多量の薄い濃度(低張)の尿を排出する。

要点:海水魚はえらから塩類を能動的に『排出し』、『少量の体液と同じ濃さの尿』を排出する。

● 海水魚では濃度の高い海水中へ体内から水が奪われ、体液濃度が上昇する傾向にある。

そこで、海水を積極的に飲み、えらにある塩類細胞から塩類を能動輸送によって排出する。

また、腎臓から体液と同じ濃度(等張)の尿を少量排出する。

語呂:「探偵が多いと怪盗は少ない("淡" 水魚は "低" 濃度の "多" 量の尿、"海" 水魚は "等" 濃度の "少" 量の尿)」

雑談:ウナギやサケのように淡水域と海水域を移動する魚類は、えらなどの器官の働きを変えることができる。

講義動画【魚類の体液の濃度調節】

発展:様々な生物の体液の濃度調節

*サメやエイなどの軟骨魚類(なんこつぎょるい)は、血液中に尿素(にょうそ)を溶かし、体液と海水の濃度を等しくすることで、水分の流出を防いでいる。下図はイメージ(海水は3.5%食塩水に相当)。

*海水生の無脊椎動物は体液濃度を調節するしくみを持たないことが多い(したがって、体液の濃度が海水の濃度とほぼ同じになっている)。

*淡水生の無脊椎動物の体液の濃度は種によって大きく異なるが、一般に淡水生の硬骨魚類より低い(図には示していない)。

*海水生硬骨魚の体液の濃度が海水の濃度より小さいのは、体液の濃度調節を行っているからである。

*淡水生硬骨魚の体液の濃度が淡水(ほぼ濃度0)の濃度より大きいのは、体液の濃度調節を行っているからである。

発展:塩類腺

ウミガメやウミツバメは塩類腺(えんるいせん)から余分な塩類を排出する(産卵時、ウミガメは塩類腺[眼の後方の隅に開口している]から塩類を排出しているので、泣いているように見える。ウミツバメの塩類腺は眼の上にあり、その分泌液は鼻孔から放出される[ウミツバメの塩類腺から分泌される溶液の塩化ナトリウム濃度は海水の20倍以上にもなる])。下図はウミガメとウミツバメの塩類腺のある位置のイメージ。

要点:多くの生物は、外液の濃度が変化しても、体液の濃度を一定に保つことができる。

● 様々な生物の周囲の外液の濃度を変えて、体液濃度がどう変化するかを調べると、下のようなグラフになる。

● グラフが水平になっているところ

→その範囲では、外界の変化にかかわらず、体液の濃度を一定に保っている。

● グラフが(点線に沿って)ななめになっているところ

→外液の濃度が変化にあわせて、体液の濃度も変化してしまっている(外液濃度が上がると体液濃度も上がってしっている)=その領域では、体液の濃度を調節できていない。

● グラフが途中で途切れているのは、その環境で動物が死んでしまい、データがとれないから。

講義動画【無脊椎動物の体液の濃度調節】

雑談:我々のような陸生脊椎動物は、体内の水を空気中に失う。陸生脊椎動物の尿は、体液よりもかなり濃度が高い。

Q&A

Q.ろ過と再吸収って変な仕組みじゃない?…効率的な仕組みである。体を守るには「疑わしきは捨てろ」の精神が大事。毒かどうかの判断は困難で面倒。一度全部(正確には血球とタンパク質以外)原尿に入れて「捨てようとして」から、必要なものだけを再吸収で戻す。

Q.ろ過って何?糸球体に濾紙みたいなものがあるの?…イメージはそれで正しいが、実際の構造は少し複雑である。

雑談:高校生はまったく知らなくてよいが、糸球体ろ過膜には、3つの層(以下の①~③)が存在する。

①糸球体毛細血管内皮細胞

糸球体毛細血管内皮細胞は多数の孔(窓)を持つ。孔は大きくて、直径が70~90nmある。この毛細血管は、血球成分に対してばかりでなく、直径が孔の大きさを超えるアルブミンなどの巨大分子に対しても障壁として作用すると考えられている。

②糸球体基底膜

基底膜は負の電荷を帯びていて、負の電荷をもつタンパク質と反発しあい、それらのタンパク質を血管内に押し戻すと考えられている。糸球体基底膜に異常があるとタンパク質が尿中に漏れ出す。

③足細胞(そくさいぼう)

糸球体毛細血管は足細胞からのびる足突起に完全に覆われている(毛細血管と言う抱き枕に、無数の足を持つタコのような足細胞が、がっしり隙間なく抱き着いているイメージ。足細胞は多数の突起を伸ばして、隙間なく抱き着いている)。足突起は指を組むように組み合わさっている。また、足突起をつなぐようにスリット膜がかかっている。このスリット膜がろ過障壁として重要であると考えられている。スリット膜に異常があると、タンパク質が尿中に漏れ出す。

*このように、ろ過障壁には、サイズ選択性障壁(大きな分子は通さない)と、荷電選択性障壁(負の電荷をもつ分子は通さない)がある。

*なお、糸球体基底膜と足突起の間のスリット膜の、どちらがどれほど障壁として重要であるかについては、完全にはわかっていない。

下図はイメージ。

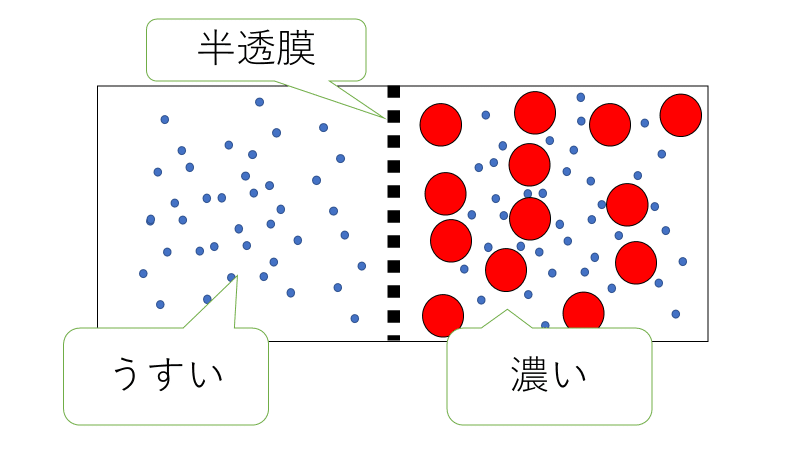

Q.どうして細胞内外に水が移動したりするの?…細胞膜をはさんで、濃度の異なる溶液が接すると、薄い溶液化から濃い溶液に向かって、水のみが移動する。たとえば、ナメクジに塩をかけると、ナメクジの周りに濃い濃度の溶液ができる。すると、ナメクジから水が流出する。

水は通すが大きな溶質分子は通さない膜を半透膜というが、細胞膜は半透膜に近い性質を持つ。半透膜を挟んで濃い溶液と薄い溶液が接すると、薄い溶液から濃い溶液へ水の移動が起こる。つまり、濃い溶液は、薄い溶液から水を引っ張る勢いを持つと考えることができる。この「濃い溶液と薄い溶液が半透膜を挟んで接している時に生じる、濃い溶液が薄い溶液から水を引っ張り込もうとする勢い」を浸透圧という(ただし、この説明はあまり正確な浸透圧の説明ではない。正確な浸透圧の定義は発展化学で学ぶ。以下の動画の冒頭で簡単に浸透圧のイメージを説明している。内容はすべて発展)。ナメクジに塩をかけるとナメクジが縮む(ナメクジが溶けているわけではない)のは、ナメクジの周囲にできた濃い溶液(浸透圧が大きい)が、ナメクジから水分を奪うためである。キュウリを塩漬けにするとキュウリが縮むのは、キュウリの周囲の濃い溶液(浸透圧が大きい)がキュウリから水分を奪うためである。

Q.どうして海水魚は体液と『同じ』濃さの尿を排出するの?…濃い尿をつくりたいが、その能力がない、と考えてよい。実際は、えらの塩類細胞によって塩類を排出し(Cl‐を能動輸送で排出し、Na+はそれに従って受動的に出ていく)、腎臓では、少量の水の排出と同時に、有害なイオンを除去している(有害なイオンを含む少量の尿を作っている)。

Q.「体液の濃度」って言葉が出てくるけど、具体的に何の物質の濃度?…塩類(Na+、Ciー)などの濃度。

Q.古い参考書に、「体液の濃度」じゃなくて「体液の浸透圧」って書いてあるけど、どうして?…浸透圧は、溶液の濃度に比例する(溶質はなんでもよい)。だから、浸透圧が高ければ、濃度も高いということになる。現在では、教科書から「浸透圧」という用語が消え、「濃度」として扱われている。古い参考書を使っている人は、「浸透圧」を「濃度」と置き換えて読んでも、まあ大きな祖語は出てこない(ただし濃度と浸透圧は全く別ものであることは知っておこう)。

発展:浸透圧(しんとうあつ)

生物では、浸透圧を、濃い溶液と薄い溶液が半透膜を挟んで接している時に、「濃い溶液がもつ、薄い溶液から水を引っ張り込もうとする勢い。溶液が濃ければ濃いほど大きくなる。」と思っておいてよい。

溶液の浸透圧は、具体的には以下の式で求めることができる。

浸透圧=(その溶液のモル濃度)×(気体定数)×(絶対温度)

浸透圧が、溶液のモル濃度に比例することがわかる(上の式をファントホッフの式という。この式は実験的にほぼ正しいことが確かめられている)。

たとえば以下のように、半透膜を挟んで薄い溶液(今回は濃度0の水とする)と濃い溶液が存在しているとする。青い点が水分子。赤いボールが溶質。

水分子の気持ちになってみよう(青い点々に感情移入しよう)。左の薄い溶液の部屋から、右の濃い溶液の部屋へはスムーズに移動できる。しかし、左の部屋の水分子は、溶質(赤いボール)に邪魔されて、右の部屋に行きづらい(お相撲さんがたくさん乗った電車からは降りづらいのと同じ)。

つまり、上の状況では、水分子は、左の部屋から右の部屋に行きやすい(そのように移動する水分子は多い)が、右の部屋から左の部屋に行きにくい(そのように移動する水分子は少ない)。

その結果、見かけ上、水が、左の薄い溶液の部屋から、右の濃い溶液の部屋に移動するように見える(実際は、右の部屋から左の部屋に移動する水分子もあるのだが、全体としてみれば、左の部屋から右の部屋に移動する水分子の方が多い)。

見方を変えれば、濃い溶液(右の部屋の溶液)が、水を自身の方へ引っ張り込んでいるように見える。

*左の部屋をキュウリ、右の部屋を濃い塩水と考えれば、大雑把に言えば、これが、塩漬けにしたキュウリから水が抜けて漬物ができる原理である。

この水の移動をとめるには、右の部屋に圧力を(水が入ってこようとする勢いを打消す方向に)加える必要がある。その加える圧力の大きさが、右の溶液がもつ「浸透圧」の大きさである。

そして、この浸透圧の大きさは、ファントホッフの式によれば

Π=CRT

(Π[大文字のパイ]:浸透圧、C:モル濃度、R:気体定数、T:絶対温度)

である。

基本的に、モル濃度を作り出す溶質は何でもよい(この、浸透圧の大きさは、溶質の種類にほぼ依存せず、溶質のモル濃度に依存するということは、化学的に非常に興味深いことであるが、高校生物では気にしなくてよい[つまり、浸透圧の原因は、溶質が水分子の動きを邪魔することにある。水の移動を邪魔すれば、溶質の種類は何でもいいわけで、赤いボールだろうが黄色いボールだろうが関係ないのだ])。

雑談:ファントホッフの式の導出には化学ポテンシャルを用いた大学レベルの知識が必要である。実際には、ファントホッフの式は、理想希薄溶液としてふるまうきわめて薄い溶液にのみ当てはまる。

雑談:溶液と純溶媒を半透膜で隔てた時に、溶媒が溶液側に通り抜ける現象を浸透という。浸透圧は、このような溶媒の流れを食い止めるために溶液側にかけるべき圧力である。