【高校生物基礎】第13講「腎臓のはたらきが正常かどうかはどのように調べればよいのか?」

~プロローグ~

「生理学者や医者も、複雑な問題に面接したときは、物理学者や化学者と全く同様に、まず全体の問題を、いよいよ簡単にしてよりよく研究することのできる部分的問題に分解しなければならない。」ベルナール『実験医学序説』より

★テストに出やすいワード

①濃縮率

②原尿

③イヌリン

④ろ過

⑤再吸収

要点:ろ過される物質について、「血しょう中での濃度=原尿中での濃度」が成り立つ。

● 腎動脈を通って腎臓に入ってきた血液は、糸球体と呼ばれる曲がりくねった毛細血管を通過する。このとき、血球やタンパク質以外の成分は糸球体の血管の壁を通して、ボーマンのうへろ過される。ろ過されて生じた液体を原尿という。

● ろ過される物質では「血しょう中での濃度=原尿中での濃度」が成り立つ。

*オレンジジュースをろ紙でろ過しても、オレンジジュースの濃さは変わらない。そんなイメージ。

● 原尿が細尿管・集合管を通る間に、グルコースや水、無機塩類などが毛細血管に再吸収される。

要点:原尿量を推定するには、「原尿量=再吸収されない物質の濃縮率×尿量」の関係を用いればよい。

(1)濃縮率

● 水は再吸収率が非常に高い(およそ99%)ため、多くの物質の「尿中での濃度」は「血しょう中での濃度」より濃くなる(たとえるなら、水が蒸発した跡、塩水が濃くなるようなものである)。

水(溶媒)が多く再吸収されるので、溶質の濃度は濃くなるのである。

雑談:砂漠に住むカンガルーネズミは、非常に濃い尿を生成する。この水分保持能力は、乾燥した環境で生きるために都合がよい。なお、カンガルーネズミは、ほとんど液体として水を摂取せず、喪失した水の90%を代謝で生じた水で置換している。一方、水の獲得に困らない場所に住むビーバーは、尿を濃縮する能力が低い。水分バランスの維持は、全ての生物にとって非常に重要な課題である。

● 「尿中での濃度が血しょう中での濃度の何倍に濃くなっているか」の値を濃縮率という。

(濃縮率の単位は書かないか、「倍」とすることが多い。間違えて100倍を100%と書かないように。)

問題:ある物質の血しょうにおける濃度の相対値は1、尿中における濃度の相対値は120であった。この物質の濃縮率はいくらか。

答え:120(=120/1)

(2)イヌリン

● イヌリン(糖の一種)など、まったく再吸収されない物質が存在する(問題ではよくイヌリンが使われる)。

● イヌリンの血しょう中の濃度(これはイヌリンの原尿中の濃度に等しい)と、尿量を測定すれば、つくられた原尿の量(体積)を推定することが出来る(ふつう、尿量は患者から採尿すれば測定できるが、原尿の量は直接測定できない)。

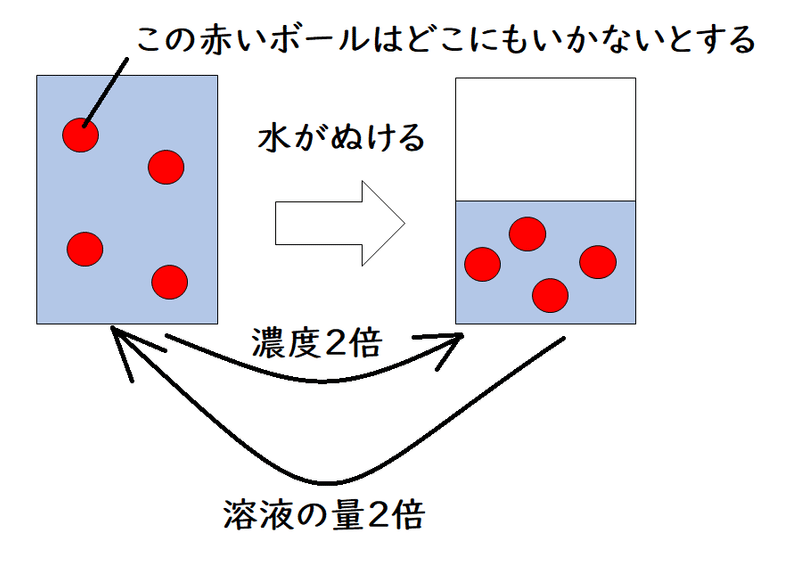

● たとえば、コップに入った塩水100mLの、水(溶媒)だけが蒸発して、溶液の体積が1/2の50mLになったとする。するとこの塩水の濃度[mg/mL]は2倍になる。下図はイメージ。

*濃度の表し方はいくつかあるが、たとえば濃度[mg/mL]は、「溶液1mLあたり(溶質が)何mg含まれているか」を表す値である。溶媒(青いエリア)だけが減って溶質(赤いボール)が残れば、当然、赤いボールの濃度[mg/mL](溶液1mLに含まれる赤いボールのmg数)は増加する(人数が変わらないまま部屋の数の少ない家に引っ越せば、一部屋あたりに入る人数は増える)。

雑談:濃度の厳密な定義は「物質中にある成分が存在する割合」である。溶液の場合には、溶質の質量やモル数を溶液の体積で割った質量濃度、モル濃度などがよく用いられる。

同じことが原尿と尿に言える。原尿中の水分が再吸収され、尿中のイヌリン濃度が、原尿中のイヌリン濃度(これは血しょう中のイヌリン濃度と同じである。イヌリンはろ過されるので)に比べて120倍に濃くなったとすれば(すなわち、イヌリンの濃縮率が120ならば)、尿量の120倍量の原尿があったことになる。

イヌリンの濃度が濃くなったのは、水が再吸収されたからである。

下図はイメージ(あくまでイメージ。水の量などは正確に描いていない)。

尿量に、再吸収されない物質(イヌリンなど)の濃縮率をかければ、原尿の体積が求められる。

「原尿量=再吸収されない物質(イヌリンなど)の濃縮率×尿量」

語呂「犬が尿かける(イヌリンの濃縮率に尿量をかけると原尿量が算出される)」

たとえば、1分間に生成する尿の量が1mLで、イヌリンの濃縮率(イヌリンの濃度が何倍濃くなったかを表す値)が120ならば、1分間に生成する原尿量は

120mL(=1mL×120倍)である。

*ふつう問題で問われるのは原尿量である。尿量や、イヌリンの尿中の濃度は、患者さんの尿を調べればわかる。イヌリンの血しょう中の濃度(イヌリンはろ過されるので、これは原尿中の濃度と等しい)は患者さんの血液を調べればわかる。容易にはわからないのは原尿量である。

講義動画【腎臓】

講義動画【再吸収量を求める問題】

雑談:映画館で映画を見ている時にトイレに行きたくなったことはないだろうか。それは、あなたの飲んでいるコーヒーの影響かもしれない。コーヒー、紅茶に含まれるカフェインや、ビール、ワインに含まれるアルコールは、天然に存在する利尿薬である。利尿薬は、腎臓での水の再吸収を遅くさせる。それによって尿量の増加が促される。尿量の増加は、通常、血液量の減少を意味するので、血圧が減少することになる。そのため、利尿薬は高血圧の治療のために用いられることもある。

問題1:イヌリンの濃縮率が120倍であった。1時間につくられる尿量が100mLであるとき、1時間につくられる原尿量は何Lか。

答え:12L

100(尿量)×120(イヌリンの濃縮率)=12000mL=12L(原尿量)

*単位を間違えないように(mLで答えるか、Lで答えるか)。問題文の指示をよく読むこと。

問題2:問題1において、1時間で再吸収された水分量は何Lか。

答え:11.9L

12000mL(つくられた原尿量)-100mL(排出された尿量)=11900mL=11.9L(再吸収された量)

問題3:1時間でつくられる原尿に尿素は4g含まれていた。また、1時間でつくられる尿に尿素は2g含まれていた。1時間に何gの尿素が再吸収されたか?

答え:2g

4-2=2g

問題4:問題3において、尿素の再吸収率を答えよ(ろ過された尿素[g]のうち、何%が再吸収されたか?)

答え:(2/4)×100=50%

(原尿に入っていた4gのうち、半分[50%]の2gが再吸収された)

*下図は、再吸収量を求める時のイメージ。

再吸収量=ろ過された量ー尿中に排出された量

*「ろ過された量[g]のうち、何%が再吸収されたか」を再吸収率という。下図は、再吸収率を求める時のイメージ。

再吸収率=再吸収量/ろ過された量

(発展として、少し難しい用語を使う問題も見てみよう。考え方はそれほど難しくない。)

問題5:ある患者の1日の糸球体ろ過量(GFR)を180Lとする。

また、この患者の全身にある血しょう量を3Lとする。

1日あたり、全身の血しょうは何回ろ過されるか?

*糸球体ろ過量(GFR)=ある一定時間に何Lの血しょうがろ過されたかをあらわす値(ある一定時間に何Lの原尿がつくられたかを表す値)。今回の問題では1日のGFR、すなわち、1日にろ過される血しょう量(180L)が与えられている。

答え:60回

180÷3=60回

全身の血しょう量は3Lしかないのに、1日に180Lも腎臓でろ過されているということは、血しょうが何度も何度も繰り返しろ過されたということである。全身にある液体3Lが、60回ろ過されれば、180Lがろ過されたことになる。車がサーキットに3台しかないのに、目の前を180台の車が通った。そのとき、3台の車はサーキットを60周していたのである。だから180台も通ったように見えたのである。

問題6:腎臓に1分当たり600mLの血しょうが流れ込むとする。しかし、その全量がろ過されるわけではない。

1分当たり血しょうが120mLろ過されるとした場合、腎臓に流れ込んだ血しょうのうち、何%がろ過されたか?

答え:20%

(120÷600)×100=20%

腎臓に600mL血しょうがながれ込んで、そのうち120mLが糸球体からボーマンのうへろ過された。ろ過された割合は、120÷600=20%である。残りは糸球体を素通りし、ろ過されることなく、腎静脈から再び体循環へ戻る。この「腎臓に流れ込んだ血しょうのすべてがろ過されるわけではない」ということは過去センター試験で問われた。

下図はイメージ。

雑談:イヌリンはヒトの体では本来生成されない物質(イヌリンはキクイモからとれる多糖)なので、原尿量推定に用いる場合、常に注入し続けなければならない。それが面倒なので、『クレアチニン』を再吸収されない物質として原尿量推定に用いる場合がある。ただし、クレアチニンは少量分泌されるため、厳密に正しい値は得られない(実際は、複数の誤差が相殺しあって、かなり正確な値が出る)。入試問題でクレアニンが出てきても、驚かず、「ああ、イヌリンのかわりね」と思えばよい。