【高校生物】細胞①「生物のからだは何でできているのか?」

~プロローグ~

「知識が深まるにつれ、もっと深遠ですばらしい神秘が、私たちをさらに深みへと誘います。たとえ答は失望するようなものであっても気にせず、さらに心躍る神秘な謎へと私たちをいざなう不思議なもの、想像だにしなかったような見知らぬものを発見しようと、私たちは期待と確信に充ちて新しい扉を一つ一つ開けてゆく。何と雄大な冒険ではありませんか!」ファインマン『困ります、ファインマンさん』より

「自由の人は何についてよりも死について思惟することが最も少ない。そして彼の知恵は死についての省察ではなくて、生についての省察である。」 スピノザ(哲学者)『エチカ』より

★テストに出やすいワード

①リン脂質

②チャネル

③アクアポリン

④ナトリウムポンプ

⑤能動輸送

要点:細胞は主に水とタンパク質でできている。

(1)水

● 細胞を構成する物質は水、有機物、無機塩類などである。最も多く含まれるのは水である。

● 水はすぐれた溶媒で、物質の運搬に働く。また、化学反応の場となるほか、比熱が高いので、生体内の急激な温度変化を防ぐ働きもある。

*また、水は光合成の基質にもなる。

<Q.有機物って?…厳密な定義はない。『炭素』を含む複雑な物質と考えておけばよい(Cの他には、H、Oなどを含む)。糖(炭水化物)、タンパク質、脂質、核酸は有機物。>

<Q.比熱って?…その物質1gの温度を1℃上げるために必要なエネルギー量。比熱が大きいほど温度が上がりにくいイメージを持っておく。比熱はその物質1gの「腰の重さ」のようなイメージ。比熱が小さいと、ちょっとエネルギーをもらっただけで温度が上がる。比熱が大きいと、たくさんエネルギーをもらわないと温度が上がらない。文化祭の準備に対してやる気が出ていない友達に対して、「おい!皆でクラスを盛り上げようとしてるのに、お前だけ何で冷めてるんだよ!もっとやる気出して熱くなれよ!」と言うと角が立つ。「お前の比熱大きいな。まるで水じゃないか。」と言う方がスマートでわかりやすい(冗談です。熱と温度は物理学的に厳密に定義されていますが、やる気に定義はありません)。>

<Q.どうして水の比熱は比較的大きいの?…与えた熱の多くが水素結合の切断に使われるから、と考えてよい。なお、海の温度変化が陸地より穏やかな原因の一つに、水の比熱が大きいことが挙げられる(海と陸の温度変化についてより正確に考察するためには熱容量を用いて議論しなければならないが、気にしなくてよい。「水の比熱は大きいんだっけ?小さいんだっけ?えーと、海は季節による温度変化が小さいと地理で勉強したな。ってことは水の比熱は大きいんだ!」とテスト中に推理できるようになればよい)。>

雑談:一般には、有機化合物は「一酸化炭素、二酸化炭素などの簡単な化合物を除いた炭素化合物の総称」と定義される。ただし、厳密な定義は難しい。昔は、有機化合物は、「生命力のあるもの(有機体)の構成物質やその産生化合物」を指す言葉として使われていた(現代の視点で見れば、非常に曖昧な定義であろう。「生命力」などという言葉の定義はほぼ不可能である)。「有機化合物は生物の生活力(これまた曖昧な言葉である)によらなければ生成されない」と考えられていたが、ウェーラーが無機物質から尿素を合成することに成功して以来、そのような考え方は否定された。

雑談:すべての有機化合物は炭素を含む。炭素は4個の価電子をもっていて、4つの共有結合(強力な結合)を形成することができる。炭素原子は、互いに結合し、長い鎖や、環を形成することができる。これらの性質が、生命にとって重要であった可能性がある。

雑談:化学者たちは、化学の歴史の比較的早い段階から、動植物から得られる物質の性質が、鉱物等から得られる物質の性質と大きく違うということに気付いていた(動植物から得られる物質の多くは、比較的融点が低く、熱で分解されやすく、純粋にするのが難しかった)。そこで化学者は、生きているもの(有機体)に由来する化合物を扱う「有機化学」と、生きていないものに由来する化合物を扱う「無機化学」を区別した。しかし今日では、有機化学と無機化学の反応は、基本的に同じ原理に基づいていることがわかっている。

(2)細胞を構成する物質の重量の比較

・動物(ヒト)の細胞

1位 水

2位 タンパク質

3位 脂質

(動物は、筋肉として多量のタンパク質をもつ。また、エネルギーの供給源として多量の脂質をもつ。)

・植物(トウモロコシ)の細胞

1位 水

2位 炭水化物

3位 タンパク質

(植物は、細胞壁の主成分であるセルロースや、エネルギーの供給源[デンプンなど]として多量の炭水化物をもつ。)

・細菌(大腸菌)の細胞

1位 水

2位 タンパク質

3位 核酸

(細胞のサイズが小さいので、核酸の割合が大きくなっている。)

*まずは、どの生物も1位が水であることを確認せよ。また、どの生物のランキングにも、タンパク質がランクインしていることに注目せよ。

*タンパク質は生物の体の主成分である。タンパク質は、体を構成するだけでなく(コラーゲンやケラチンなど、生体構造の構成を主な機能とするタンパク質を構造タンパク質と呼ぶ)、酵素・抗体・ホルモンとしても働いている(セントラルドグマにおいて、情報の行き着く先はタンパク質であった。すべての生物は[例外なく]リボソームでタンパク質を合成している)。

(3)色々な元素

● タンパク質を構成する元素:C、H、O、N、S(硫黄)

語呂「ちょんす(CHONS)」

*タンパク質にCHONが含まれることは今すぐ覚える必要はない。やがてアミノ酸(アミノ酸がつながってタンパク質になる)を描くことになるので、アミノ酸を見ながら「アミノ酸にはCとHとOとNが入ってるな」と何度も確認することになる。今は、(一部のアミノ酸は硫黄を含むので)タンパク質には硫黄が含まれることをチェックしておけばよい。

*メチオニンとシステインにS(硫黄)が含まれる。

語呂「飯!と言おう!("メ"チオニン、"シ"ステインは"硫黄"を含む)」

● ヌクレオチドを構成する元素:C、H、O、N、P(リン)

語呂「ちょんぷ(CHONP)」

*「ヌクレオチドは、リン酸(Pを含む)と、糖(炭水化物:CとHとOからなる)と、塩基からなる」「塩基には窒素(N)が含まれる」ということからテスト中導ける。

● 無機塩類(むきえんるい)

・Na(ナトリウム)は細胞外に多く、K(カリウム)は細胞内に多い(神経の学習で登場するので今覚えなくてよい)。

・P(リン)やCa(カルシウム)は骨に多い。

・Fe(鉄)はヘモグロビンに含まれる。

・Mg(マグネシウム)はクロロフィルに含まれる。

・I(ヨウ素)は甲状腺ホルモンの成分になる。

*Caが用いられる生命現象はめちゃめちゃよく問われる→興奮の伝達、筋収縮、血液凝固に関与、カドヘリン(細胞同士をくっつけるのに働くタンパク質)が働くために必要(今覚えなくてよい。カルシウムは今後何度も登場する)。

● 生体を構成する元素

O、C、H、Nがほとんど。

ヒトの体を構成する元素の『生重量』ランキング

1位:O

2位:C

3位:H

4位:N

(Hは数が多いが、めっちゃ軽いので順位が低い。Oは重いので1位になていると覚えておこう。)

語呂「おちゅん(OCHN)」

ヒトの体を構成する元素の『乾燥(水を除いた)重量』では、水が抜けた分、OとHの順位が1つ下がり、1位C、2位O、3位N、4位Hの順になる。

講義動画【生物とは何か?】

要点:リン脂質の二重層は、すべての生体膜の基本構造である。

(1)生体膜(リン脂質の二重層)

● 生体膜(せいたいまく)では、2層のリン脂質層(リン脂質二重層[りんししつにじゅうそう])の中に、タンパク質が「モザイク」状に組み込まれ、「流動」性をもって分布している。このようなモデルを「流動(りゅうどう)モザイクモデル」という。

● リン脂質は、親水性(しんすいせい)の頭部(とうぶ。リン酸基を含む)と、疎水性(そすいせい)の尾部(びぶ。2本の脂肪酸)からできている。細胞内と細胞外には水がたくさんあるので、親水基である頭部を細胞内と細胞外に向けている。

● 下図は生体膜のイメージ(このような図を描け、という問題もよく出る)。リン脂質の頭部(親水性の部分)が、細胞外と細胞内の方(水のある方)に向いていることに注目。

*リン脂質などが水溶液中で形成する下図のような膜状構造を脂質二重層(ししつにじゅうそう)という。脂質二重層は生体膜の基本構造である。

● 1分子のグリセリンと3分子の脂肪酸が結合したものを脂肪(エネルギー貯蔵物質として働く)という。

● 脂肪のような単純脂質に対し、リン脂質のように、リンなどを含む脂質を複合脂質という。

雑談:脂質は多様な生体分子であり、定義が難しい。リン脂質、ステロイド、カロテノイドなど、構造的にも機能的にも異なる様々な分子を総称して脂質と呼んでいる。脂質は、タンパク質や糖とともに生体を構成する重要な有機物である。高校生は脂質は「炭素が非常に長く繋がったもの。」くらいのイメージで捉えてよい。正確には「長鎖脂肪酸またはその誘導体・類似体で、生体内に存在するかまたは由来する物質」を一般に脂質と言う。

雑談:1970年代ごろ、脂質二重層の平面内で、個々のリン脂質分子が自由に拡散できることが明らかになった。あまりテストに出ないが、「脂質二重層が流動性を持つ」ということは生物学的に重要。

雑談:生体膜の中でも、葉緑体をはじめとする色素体の膜では、例外的に、リン脂質ではなく糖脂質(リン酸を含まず、糖を含む)が主に使われている。

(2)選択的透過性

● 細胞膜は、細胞を外界と仕切るだけでなく、物質を選び分けて透過させる性質がある。この性質を選択的透過性(せんたくてきとうかせい)という(物質を「選択的」に「透過」させる)。

● 細胞膜の厚さは10nm程度で、電子顕微鏡でないと膜構造の観察はできない。

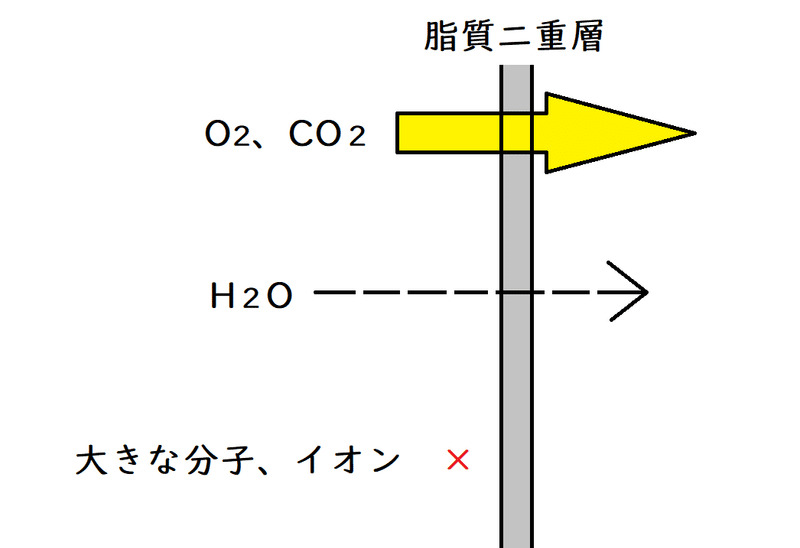

①比較的脂質二重層を通過しやすい分子(小さな分子や非極性分子など)…O2、CO2、ステロイドホルモン

②比較的脂質二重層を通過しにくい極性分子…H2O(水を通すチャネルであるアクアポリンは有名)

③脂質二重層を通過できない分子(大きな分子や極性分子など)…イオン(Na+やK+)、糖、大きなタンパク質、ヌクレオチド(ATP等)

下図はイメージ。

講義動画【生体膜】

<Q.どうして極性をもつ分子がリン脂質の膜を通りにくいの?…極性のある(+-の偏りを持つ)物質は、同じく極性を持つ水をひきつけ、水で覆われてしまい、脂質でできた膜を透過できなくなる。>

問題:次の物質のうち、人工脂質二重層を通過できないものを2つ選べ。

①巨大なタンパク質 ②H2O ③CO2 ④O2 ⑤Mg2+(マグネシウムイオン)

答え:①⑤(巨大な分子や、イオンは脂質二重層を通過できない。H2Oの透過性も小さいが、小さな分子であるため、多少は人工脂質二重層を通過できる。今回は、通過できないものを「2つ」選べと言われているので、タンパク質やイオンを差し置いて水は選べない。)

発展:膜タンパク質の拡散速度を調べる実験

①細胞表面全体の膜タンパク質を蛍光色素で標識する(蛍光抗体を結合させてもよいし、GFP[緑色蛍光タンパク質]と融合させてもよい)。

②レーザー光線によって一部の領域の蛍光標識を退色させる。

③(退色した分子が周囲に散逸し、また、)周囲から蛍光標識が退色していない膜タンパク質が流入してくると、蛍光強度が回復する。この蛍光回復の速度が、周囲のタンパク質分子の拡散速度になる。

下図はイメージ。

要点:チャネルは受動輸送に、ポンプは能動輸送に関わる。

● 輸送タンパク質(生体膜に埋め込まれたタンパク質で、物質の輸送にかかわる)には、以下のような種類(チャネル・輸送体・ポンプ)がある。

*ここでは、チャネル・輸送体・ポンプを、輸送タンパク質の種類として解説しているが、「輸送タンパク質で構成される機構には、チャネル、輸送体、ポンプがある」という説明のように、チャネルや輸送体、ポンプを、機構(仕組み)を指す用語として解説することも多い。

(1)チャネル

● 受動輸送(濃度勾配にしたがった輸送)に関わる。イオンなどを通す(まるで開閉を繰り返すトンネルのようである)。

例 )水分子が通るアクアポリン、ナトリウムイオンを通すナトリウムチャネル、カリウムイオンを通すカリウムチャネル

(2)輸送体(ゆそうたい)

● 特定の物質が結合すると立体構造が変化し、膜の反対側に物質を運ぶ。高校生は例だけ知っておけばよい。

例 )グルコース輸送体

*輸送体は、トランスポーター、担体(たんたい)、運搬体とも呼ばれる。

雑談:(輸送体の定義は少し揺れがある。以下に一般的な解釈を記したが、高校生は気にする必要はない。教科書の解釈に合わせればよい)輸送体による輸送には、能動・受動の両方がある(下表)。

(1)ユニポート系は、単一の溶質を膜の一方から他方へ受動輸送する(この反応におけるVmaxは、輸送体の構造変化の切り替えの速度を反映する)。

(2)共役輸送体(きょうやくゆそうたい)は、勾配に逆らった溶質の輸送を、勾配に従って運ばれる別の溶質の輸送と共役させる(一方の物質が濃度勾配[正確には電気化学的勾配]に従って移動する勢いを利用して、もう一方の物質を濃度勾配に逆らって移動させるイメージ)。共役輸送体による輸送は、一方の物質の濃度勾配中に蓄えられたエネルギーを利用しており、能動輸送に分類される。

雑談:動物細胞では、グルコース輸送体は、促進拡散型(グルコースの受動輸送を行う)とNa+依存能動輸送型(共役輸送体。グルコースの能動輸送を行う)に分けられる(Na+依存能動輸送型は、Na+が移動する勢いを使ってグルコースを輸送している[下図]。ATPは直接使っていないが、この輸送も能動輸送に含める[Na+の濃度勾配の形成にATPが使用されているからである。このような共役輸送体の能動輸送は二次的能動輸送などと呼ばれる])。

雑談:共役輸送体には共輸送体(きょうゆそうたい)と交換体(こうかんたい)がある。「同じ方向」に2種類の物質を輸送する場合、共輸送体(またはシンポート系)と呼ぶ。対して、2種類の物質の「輸送方向が逆」な場合は、交換体(またはアンチポート系)と呼ぶ。

雑談:広義の輸送体にはポンプを含む。

<Q.チャネルと受動輸送に関わる輸送体って、何が違うの?…輸送体は、輸送する物質と、酵素のように結合(輸送したい物質と複合体を形成)し、立体構造の変化によって反対側へ運ぶところが、チャネルと異なる(チャネルは開閉を繰り返すだけ)。>

(3)ポンプ

● ポンプ:特定の物質をATP等のエネルギーを用いて能動輸送(濃度勾配に逆らった輸送)を行う。

例 )ナトリウムポンプ(別名:ナトリウム-カリウムATPアーゼ。細胞内外のNa+とK+の濃度差を維持している。ATPを加水分解するとともに、生じたエネルギーを利用して、Na+を細胞外へ、K+を細胞内へ能動輸送している。ナトリウムポンプが1回作動するごとに、3つのNa+が細胞外に、2つのK+が細胞内に輸送される)

*仕組みの名前をナトリウムポンプ、実体としてのタンパク質の名前をナトリウム-カリウムATPアーゼとすることもある。

*下図はチャネルと輸送体とポンプのイメージ。輸送体については、受動輸送を行っているものを描いたが、能動輸送を行う輸送体もある。

問題:細胞内のATPが不足し、ナトリウムポンプによる能動輸送の働きが低下してしまっている細胞がある。その細胞の外にATPを加えた。どうなるか?

①能動輸送の速度は上昇する。

②変化しない。

答え:②(細胞膜にはATPを透過させる膜タンパク質はなく、ATPは細胞膜を横断できない。ナトリウムポンプのATPを分解する部分は細胞"内"にある。ナトリウムポンプは、細胞"内"で合成されたATPを分解することで、K+やNa+を能動輸送している。よって細胞"外"にATPを添加しても意味がない。ちなみに、細胞外に、ATPではなくグルコースを加えたのなら、能動輸送の速度は回復すると考えられる。グルコースはグルコース輸送体によって細胞内に取り込まれ得る。)

雑談:以下の表に、様々な輸送について記した。チャネルは受動輸送、ポンプは能動輸送に関わることだけチェックすればよい(大雑把に言えば、化学ポテンシャル勾配とは、濃度勾配のことである。イオンなど、電荷をもつ物質の移動を考察する際は、濃度勾配だけでなく、電位差の影響も考慮した「電気」化学ポテンシャル勾配を考える必要がある[イオンなどは、単に濃度の勾配を解消しようとする勢いだけで動くわけではない。イオンは電荷をもってるので、たとえば、+の電荷をもつイオンは、+が多い場所を嫌がり、+が少ない場所へ移動したがる。このように、イオンの移動には、濃度勾配だけでなく、今いる場所と移動しようとする場所との電位差が影響する。したがって、イオンの移動を考察する際は、電気化学的な勾配を考える必要がある])。

雑談:哺乳類では、カリウムイオンのほとんどは細胞内に存在する。それとは反対に、ナトリウムイオンのほとんどは細胞外に存在する。この勾配は、細胞膜に埋め込まれたナトリウムポンプなどの輸送タンパク質によって実現されている。驚くべきことに、生体は、この2つのイオン(カリウムとナトリウムは、同じアルカリ金属に属する)を厳密に区別しているのである(その区別にはイオンの大きさなどが用いられていることがわかっている)。

講義動画【チャネル・ポンプ・輸送体】

<Q.受動輸送って?能動輸送って?…濃度勾配に従った輸送が受動輸送。濃度勾配に逆らった輸送が能動輸送。受動輸送はエネルギー不要の拡散による輸送。能動輸送は、ATPのエネルギーなどを必要とする。たとえるなら、満員電車にさらに人を押し入れようとする輸送が能動輸送である。混みあっているところに、さらに無理矢理物質を押し入れる。>

雑談:高校生は気にしなくていいが、正確には、能動輸送は「電気化学ポテンシャルの勾配に逆らって物質を取り入れたり排出したりする輸送」。受動輸送は「膜の両側の電気化学ポテンシャルの勾配に従って起こる輸送」である。

雑談:実際は、長い時間をかければ、ほとんどどのような分子もリン脂質二重層を通って濃度の低い方へ拡散できるが、高校では無視する。

雑談:ビタミンについて・・・ビタミンの定義はすこしあやふやで、主に「その必要量は微量であるが自分ではそれを生合成できず、他の天然物から栄養素としてとり入れなければならない一群の有機化合物」を指す。

一般に、動物の場合には、「タンパク質、炭水化物、脂肪、無機質以外の物質」とされている。ビタミンB群とビタミンCは水溶性。ビタミンAとDは脂溶性。滅多に問われないが、一応語呂「ビーチの水(B、C、水溶性)」

なお、ビタミンB群の一つ、ニコチン酸は、生体内でニコチンアミドに変化し、NADや NADPの材料として使われる。ビタミンCは、結合組織をつくるのに必要である。ビタミンAは眼の視細胞が持つ視物質に含まれるレチナールの材料になる。ビタミンDはカルシウム吸収と骨形成を助ける(ビタミンDは皮膚が日光に当たることで他の分子から生合成できることが知られている[ビタミンDは、その前駆体であるプロビタミンへの紫外線照射によって得られる])。

雑談:ビタミンのサプリメントが流行している。水溶性ビタミンをたくさん摂取した場合、それらは尿となって排出されると考えられる(おそらく危険は少ない)。一方、脂溶性ビタミンは体脂肪に蓄えられるので、脂溶性ビタミンの過剰摂取は体に害を及ぼす可能性がある(体に蓄積し、毒性があらわれるレベルに到達する)かもしれない。ただし、ビタミンの過剰摂取と毒性の関係については、まだはっきりとはわかっていない。

発展:半透膜

細胞膜は、半透膜に近い性質をもつ(もちろん実際はただの半透膜ではなく、種々の輸送タンパク質をによって物質の出入りを調節しており、選択的透過性をもつ)。

*半透性:溶媒および一部の溶質は通すが、他の溶質は通さない性質。

*半透膜:半透性をもつ膜(イメージとしては、小さな穴の空いた膜。水分子[ふつうは溶媒]などの小さな物質は通すが、大きな物質は通さない)。

*全透性:溶媒と溶質の両方を自由に通す性質。

*全透膜:全透性をもつ膜。細胞壁は全透膜の性質を持つ。

講義動画【浸透圧】

上の動画について

● 上の動画では、解説のために、はじめ、膨圧が生じていない(限界原形質分離の状態の)植物細胞を想定し、その細胞を、蒸留水、低張液、高張液、尿素の溶けた溶液に入れた場合を考えている。しかし、『植物細胞の健康な状態は、膨圧が生じている状態』なので注意せよ。パンパンに膨らんだタイヤが固いように、パンパンに膨らんで細胞に膨圧が発生しているからこそ、植物はピンと立つことができる。植物に水をやらずにいると、水が不足し、細胞に膨圧は生じ無くなり、植物体はしおれてしまう。

● 浸透圧π=CRTで表されることが実験的に明らかになっている(この式をファントホッフの式という)。

Cはモル濃度、Rは気体定数、Tは絶対温度。

● モル濃度C=n/Vなので、浸透圧の大きさは体積に反比例する。

nはモル数、Vは溶液体積。浸透圧π=(n/V)RTとなるから、(n、R、Tは一定として)Vが2倍になれば浸透圧πは1/2倍になる。

問題:動物細胞を高張液に入れたところ、細胞体積が、高張液に入れる前に比べて1/2倍になった。さて、細胞内液の浸透圧は高張液に入れる前に比べて何倍になったか。

答え:2倍(浸透圧の大きさは体積に反比例する。水が減って体積が減れば、濃度が濃くなり、浸透圧が上昇する)

● 動物細胞は、細胞壁がないため、低張液で吸水すると(破裂し)原形質吐出(げんけいしつとしゅつ。細胞質などが細胞外に飛び出ること)を起こす。特に、赤血球の原形質吐出を溶血という。

雑談:原形質は古い用語である。昔は細胞膜の内側の核と細胞質をあわせて原形質(生きているみたいなイメージをもって名付けられた)、細胞壁を後からつくられる後形質(生きていないみたいなイメージをもって名付けられた)とよんだ。もう意味のないネーミングになりつつある。

雑談:細胞内に生きている粘性の物質を想定し、名前を付けたのはデュジャルダンである。彼はこれに「肉質」と命名した。これに、「原形質(protoplasma)」という名称を与えたのは生理学者プルキンエである(心臓の刺激伝導系を形成する特殊筋系である『プルキンエ繊維』を知っている人もいるだろう)。Protoplasmaとは、本来、神学の用語であり、「神の最初の創造したもの」、「アダム」を意味する。

● 細胞を等張液に浸したとき(膨圧は0になる)の状態を限界原形質分離という(実際には、細胞の半数が原形質分離を起こしているとき、その溶液を等張液といい、その状態を限界原形質分離と判断している)。

雑談:一般に、「吸水力=細胞内液の浸透圧ー膨圧」とし、「吸水力が細胞外液の浸透圧と等しくなる時変化が止まる」とすることが多いが、最近は「吸水力=細胞内液の浸透圧ー膨圧ー細胞外の浸透圧」として、「平衡状態では常に吸水力=0となる」と説明する資料集が増えてきている。いずれにしろ、(もうほぼ入試に出ないが)入試では出題者の意図に合わせること(そもそも、吸水力など、定義のはっきりしない経験的に使用されてきた概念を使って厳密に水の出入りを議論することに無理がある。現在では水ポテンシャルを使って議論するのが普通である)。

雑談:野菜を塩漬けにすると水が抜けるのは、外液の浸透圧が非常に高く、細胞内から水が抜けるためである。

雑談:「膨圧」を、細胞内液が細胞壁を押す勢いとし、実際に細胞内から水を抜く勢い(膨圧の反作用)を「壁圧」とする参考書もある(膨圧のような定義の曖昧な用語で議論をするのが無理がある。大学では、膨圧は静水圧Ψpとして扱う)。

雑談:溶媒と溶質の違いは、相対的なものでしかない。一般に、多量に存在するほうを溶媒、少ないほうを溶質とよぶ。細胞においては、溶媒は水である。

雑談:細胞への水の出入りを論じる際は、厳密には、重力や、液胞内の溶液についても議論する必要がある。

雑談:原形質分離や原形質復帰は、入試では細胞が生きている証とされる。ただし、細胞は、原形質連絡の破壊など、不可逆な損傷なしには、極端な原形質分離を経験することはできない。

雑談:吸水力は、植物生理学の分野で古くから使われてきた経験的な概念であった。その概念は、現在では水ポテンシャルという概念に置き換えられた。 水ポテンシャルは単位体積当たりの水の自由エネルギーである。水は、水ポテンシャルの高い方から低い方へ移動する。 溶質は水の濃度を薄める(水の相対的な量を減らす)ことで水の自由エネルギーを減少させる(水は水ポテンシャルの高い方から低い方へ移動するので、溶質があればあるほどと水を引っ張り込みやすくなる)。

雑談:低張液中で膨圧が生じると、細胞の水ポテンシャルが増加する。

雑談:ファントホッフの式(浸透圧π=cRT)は実験的に確かめられた式(化学ポテンシャルを用いた計算とよく合うことがわかっている)である。その中に(液体の議論をしているのにもかかわらず)気体定数Rが登場するのは、Rが、化学ポテンシャルから得られる値であるからである。

浸透圧については、以下の資料で少し詳しく解説している↓

まだわかっていないこと

● 脂質以外の物質がほかの惑星で生体膜になっている可能性はあるか。

● リン脂質の流動性は温度に影響される(温度が低いほど一般に流動性が下がる)。極地環境(極寒や高温下)に住む古細菌などの生物は、どのような工夫で膜の流動性を調整しているのか、また、脂質二重層の流動性がどのように制御されているのか、完全には明らかになっていない(コレステロールなどが関わると考えられている)。

● 細胞をどう定義すればよいか。リン脂質の膜で何かを包めば細胞と言えるか。生物とは何か(今後、よく生物を学んで、考えを深めていってほしい)。