ウェイン・ショーター私論【その4】: 集大成としてのカルテット活動(2000-10年代)

惜しくも先日亡くなったジャズサックス奏者/作編曲家のウェイン・ショーター(Wayne Shorter)について、私の思うところを書き連ねておこうと思います。今回は第四回。2000年代に入ってから結成したカルテットで創造した音楽についての話です。

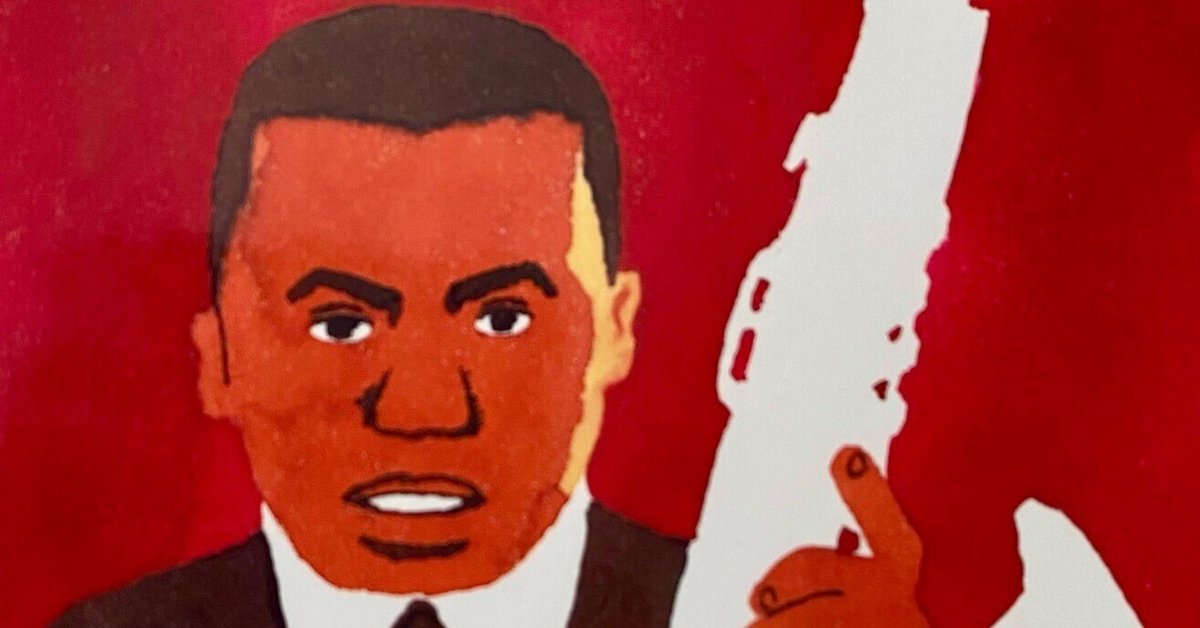

11. アコースティックカルテットの結成

前回書いた時代に戻ってしまうが、"High Life"結成後の‘1996年の欧州ツアー中、米国から欧州に移動する航空機が墜落し、ツアーに合流するためにそれに乗っていたショーターの奥様が亡くなるという悲劇が起こる。私が観たHigh Lifeバンドの日本ツアーは実はその直後だったらしい。ショーターは心身ともに相当落ち込んだと思うが、1997年には"同志"ハービーハンコックの助けを得て、デュオアルバムを制作し、世界ツアーを敢行。

その後、ショーターはしばらくパーマネントなバンド活動をしていない(その時期、ハンコックが突然麻薬禍にハマったのも影響しているかもしれない)。評伝によれば、1999年-2000年ごろにはオーケストラ作品の提供依頼を受け、その演奏のためにメンバーを揃える、という単発的な活動に終始している。その活動の中で、ベースのジョンパティトゥッチが参加、何回か一緒にやっているうちに、アコースティックカルテット編成のアイディアが出てきたようだ。その後の鉄板メンバーであるピアノのダニーロペレス、ドラムのブライアンブレイド、およびジョンパティトゥッチと初めてステージに上ったのは2000年9月のモンタレージャズフェスティバル。その際はまだオーケストラと共演するためのアドホックなバンドという位置づけのようであったが、2001年6月にはパーマネントバンドでデビューし、ツアーを行う。

ちなみに、You Tubeで見かけた情報によると、ダニーロペレスとブライアンブレイドは、アルバム、"Alegria"の制作の際にオーディションで呼ばれたという情報がある。ついでに、そのオーディションにはブラッドメルドーとテリーリンキャリントンも呼ばれていたらしい。このアルバム、不動のカルテットの第一作ライブ盤"Footprints Live(2002年)"の後、2003年にリリースされているので、時系列がおかしいなと思って、今回、ジャケットを改めて眺めてみたのだが、録音日付が書いてない。ちなみに、レコーディングメンバーには上記したプレイヤー、ダニーロペレス、ブライアンブレイド、ブラッドメルドー、テリーリンキャリントンがトラックごとの入れ替わりで入っているので、恐らく実際の録音は2000年ー2001年に掛けて行ったのではないかと想像できる。その録音を進める中で、新たなカルテットのメンバーを固めていったんだろう。

いずれにせよ、ショーターはその後、最晩年までこのカルテットを率い、不動のメンバーで活動を続けることになる。

12. カルテットのライブ体験

私は、この不動のカルテットのライブを日本で3回見ている。一回目は、2002年に行われた東京ジャズ(味の素スタジアムか何か)、2回目は2004年に文京区の公会堂か何かで行われたカルテット単独公演、3回目は2014年に渋谷の東急関係のホールで行われたやはり単独公演。

一度目の東京ジャズは、とにかく凄かった。"Footprints Live"のリリースの直後だったんじゃないかと思うが、屋外の大ステージで異常に緊張感のある演奏が1時間弱続いて、最後は(何の曲だか忘れたが)バンド一体となって大爆発!といった印象が残っている。東京ジャズに集まった大観衆もおそらく同じような思いだったようで、自然に湧き上がる大スタンディングオベーションでその演奏を讃えていた(と思う)。

二回目はその二年後。その時の感想は昔ブログに書いている(これもそのうちノートにサルベージしようと思うけどとりあえずリンク)。

http://hyagi.cocolog-nifty.com/band/2004/02/wayne_shorter_q.html

ここで私は、「演奏の全体イメージは「霧の中を歩いている」ような感じ」、「バンドとして必要以上に成熟(煮詰まっているともいう)してしまっている」などと書いている。二年前に比べて音楽の抽象度が高くて、高揚感に欠ける印象があった。ある意味、グループとしての即興演奏の進化の結果ともいえるのかもしれないし、もしかするとその日はたまたまそうだった、ということかもしれない。そういえば、この日は謎の口笛も吹いていたw。

三回目は、ずいぶん時間が経過して2014年。もうこのカルテットの評価は世の中的に定まって、ライブアルバムも何枚か出ており、演奏の内容自体に驚くことはなかったが、バンドとしての集中力と、瞬間の美しさに改めて感心した覚えがある。今から考えてみると、ショーターはすでに椅子に座って吹いていて、フレーズも断片化してはいたものの、トリオの異常な集中力と音楽の展開力を少ない音数で引き出していたような気がする。あと、結構後ろの方から観ていて、ほとんどフリーみたいな曲ばかりなのにダニーロペレスがなにやら巻物みたいな長い譜面を見ていたのが印象に残ってます。

ちなみに、このコンサートの直前、ホールの近所のカフェでビールを飲んでたら、ショーター以外のメンバーがコーヒーを飲みに来てびっくり。ちょっとだけ声を掛けさせてもらったが、一緒に写真を撮らなかったのはいまだに悔やまれますw

13. Composition, De-composition, Comprovisation

このカルテット、結成された当時、圧倒的な支持を集めた要因の一つとしては、80年代のソロ活動再開以来あまり演奏されてこなかった60年代の名曲、Juju、Limbo、Go、Orbits等、を再演したことがあると思われる。かつての名曲が、アコースティックな音で劇的に蘇るというのは、古いジャズファンにとっても高揚感のある体験だったに違いないし、ウィントン以来変に古典芸能化したり、変拍子やら変な音階やらミクロな技の方に進化していたジャズを演奏する若い演奏家にとっても刺激があったことは容易に想像できる。

上に引用したブログでも書いているが、当時、ショーターは、このカルテットで取り組んでいることを"De-composition"と呼んでいた。Composition (作曲)に対して「解曲」とでも訳せばよいだろうか。古い曲を作り直して、新しい解釈を与えるということ、と言ってもいいだろう(上のブログでは、あまりに抽象度が上がっちゃってDesruction (破壊)に近い、みたいなことを書いているが)。

このDecompositionは、60年代のアコースティック時代の名曲だけではなく、80年代のエレクトリックな曲も対象になっていた。Joy Rider, Over Shadow Hill Way, Plaza Real, Endangered Speciesあたりですかね。メロディーとコード進行はモチーフとして大まかに使うんだけど、リズムパターンや展開を大幅に変えて 、観客にポンと提示するような感じ。以前、いろんなオリジナルと、Decomposeしたバージョンを並べて"Wayne Shorter Compositions and Decompositions"というプレイリストを作っていたので、ご参考まで。SpotifyとApple Music両方あります。

さて、このカルテット、というかショーター以外のトリオの面々にバークリーで特別講義を受けていた、というプロドラマー方のYou Tubeを見つけたのでご紹介。ショーターのキャリアの初期からいろいろ語ってますが、カルテットについては36分ぐらいからです(下記リンクは、そのパートから)。

上記リンクからしばらく経って、41分ぐらいから、講義の中でダニーロペレスに"Comprovise"という概念を習った、という話が出てきます。ご想像通りCompose(作曲)とImprovisation(即興) をくっつけた造語ですね。事例として、It could happen to you みたいなスタンダードでも、ベースがちょっと変わったパターンを弾いて、それに対してドラムやベースが合わせていくようなことをお話しされています。ジャズのスタンダードに対する解釈やリズムパターンを変えるというのは良くある話なんだけど、ショーターのややこしい曲をモチーフとして、誰かがステージ上でいきなり聞いたことも無いようなことを始めて、バンド全体でその場で(即興で)新しい音楽として作曲していく、ということを極めて高度なレベルで実行していたんだろうなあと想像します。

あまりにレベルが高すぎてなかなか想像もできないんが、例えば、この演奏なんかそんなノリでやってるのかもしれない。ショーターがテナーでいきなりテーマ吹いて、その後バンドにぶん投げるとブライアンブレイドが何やらコソコソ叩き始め、ベースとピアノが(できるだけ元の曲に聞こえないような何かを)弾き始める、みたいな。カルテット結成直後なので、まだ曲の構成とか形とか結構ちゃんとしてますね。

これは2017年。Atlantisに入っていた"The Three Marias"ですが、イントロはフリーな感じだけど、途中から巻物譜面観て結構その通り?にやってる。たまに譜面が映るけど、上から下までびっちり書いてあって、コードネームもない。これをどこまでどうやって崩しているのかは謎。それにしてもショーターの気紛れ感が半端ない。口笛も吹いちゃってます。

https://youtu.be/3LAUnxxu-bs?t=683

14. 演奏上の特徴:結局何をやっていたのか

というわけで、このカルテットの演奏上の特徴を改めて挙げてみる。

曲は基本的に連続して演奏される。

曲の導入、あるいは移行は、ショーターがテーマの断片を吹く(口笛含め)か、ベース、ピアノが何らかのパターンを弾き出すところから始まる。

パターンは決まっているよう(譜面には書いてある?)だが、どうもそれとどれだけ違うことをやるかに命を懸けているようにも見える(Comprovisation?)。

いわゆる4ビート(ベースがウォーキングしてドラムがチンチキ)は全くやってない。ビートがあるところは基本的にイーブン。

ルバート(テンポがなくなる)が多いが、それも含め譜面化されているらしい。

明確に、ここはピアノソロ、ベースソロ、ドラムソロみたいなパートはあまりない。なんとなく混然一体と進む。

ショーターが吹くパートは決まっているようだが、どうも吹いたり吹かなかったり。吹き始めようとしてやっぱりやーめた、みたいなことも多い。ソロもいきなり吹き出したりいきなりやめたり。

そういうのへの対応も含めて、後ろの3人はずっと楽しそう。

まあ、他にもいろいろ挙げられると思うが、キリが無いのでここら辺で。

全体的な印象としては、ショーターが60年代末期から70年代初期に目指していた音楽に再度近づいて行ったのではないかと思っている。評伝をみるとこのメンバーと初めて演奏したとき、ショーターが「Super Novaで試みた音楽的実験について考えていた」などという記述もある。

この論考の「その1」で、私はその当時の音楽について、こんなことを書いている。

テーマとアドリブが混然一体となってきている。どこがソロでどこがアドリブか分からないというか。同時に、ソロ(あるいはフレーズ)そのものが以前に増して断片化、あるいは抽象化してきたとも感じられる。

まさに、モチーフとしての自らの曲と全員での即興演奏により、特定の構造にとらわれることなく音楽を創っていくという、ショーターが理想としていた音楽様式を実現するために最適なメンバーが揃ったのがこのカルテットであり、長く活動を続ける要因となったのだと思う。ショーターがこのメンバーに出会ったのは、偶然かもしれないし、ある意味必然であったかもしれないが、いずれにせよ、ジャズを愛する人々にとってはまさに神の思し召しといえるだろう。

今回で終わるつもりだったが、長くなったのでここまで。次回は、改めてサックスの奏法について書いて終わりたいと思います。

続きはこちらから。

記事全体(マガジン)へのアクセスはこちら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?