ネパールで ATR72墜落!

ことし1月15日、イエティ航空(Yeti Airlines)の ATR72が墜落しました。ネパールのポカラ国際空港に着陸しようとしていたときです。(冒頭の写真は Yeti AirlinesのTwitterから)

yeti : (ヒマラヤの)雪男

衝撃的な映像が撮影されていました。

https://www.youtube.com/watch?v=E1cmI0l64fY

この恐ろしい映像から何が読み取れるでしょう?

日差しがあって視程も悪くない天候です。木の枝がまったく揺れないので、ほぼ無風か弱い風でしょう。当該機はすでにギヤダウンしています。少し機首を上げた(迎え角が大きい)姿勢で飛行して来て、速度はやや遅く感じます。…と、失速して左主翼を下に落下していきます。この低高度で完全に失速するとリカバーは不可能でしょう。

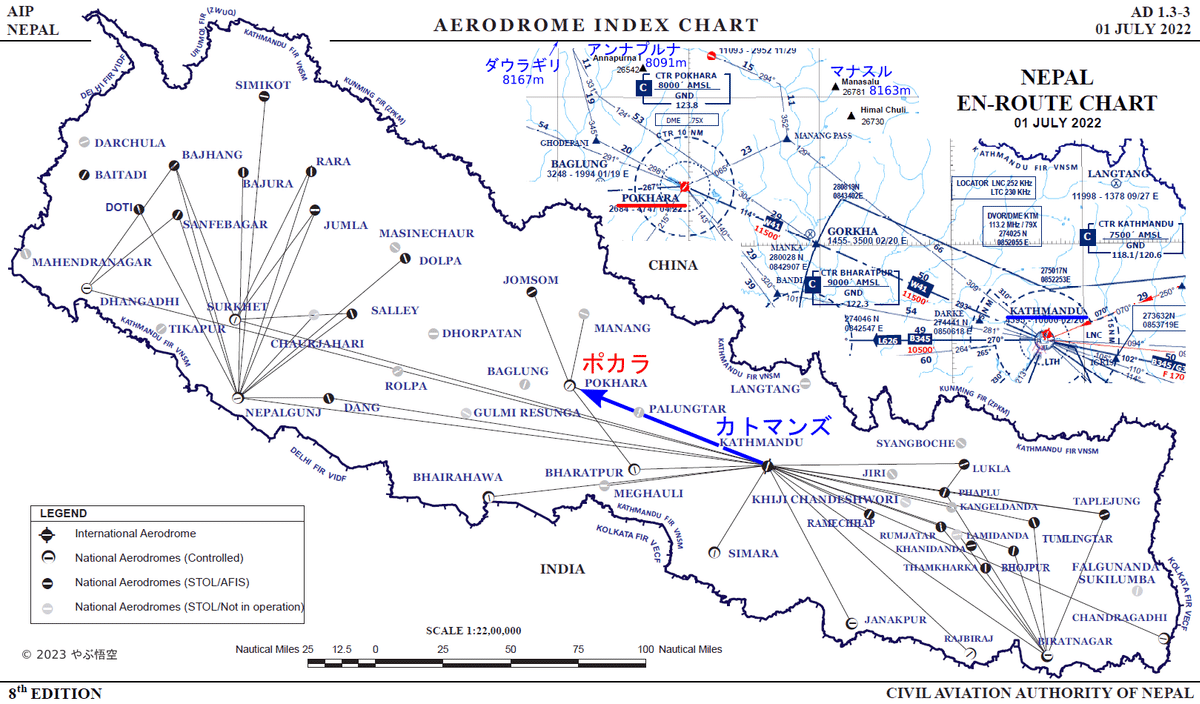

2023年1月15日、イエティ航空の691便(YT691)、ATR72-500(登録記号9N-ANC)は、ネパールの首都カトマンズから ポカラに向かっていました。2空港間は直線距離で76nm(140km)ほどなので、わずか30分程度の飛行です(航空路W41の最低経路高度は11500フィート、約3500m)。ポカラ周辺には8000メートル級の有名な山々があります。

この飛行の前には、同機はポカラ発カトマンズ行のYT672便として逆向きの経路を運航していました。

目的地の ポカラ国際空港(VNPR)は、わずか半月前の1月1日に新空港としてオープンしたばかりでした。2500m×45mの滑走路12/30は標高800m。滑走路30側にのみ計器着陸装置(ILS)が設置されていますが、事故当時はまだ運用を開始していなかったとのこと。また、以前から使われている ポカラ空港(VNPK)の1447m×30mの滑走路04/22がまだ運用を継続しており、それらの位置関係は上図のとおりです。

空港関係者から得た情報として、当時は滑走路30を使用していたが当該機は反対側の滑走路12への着陸を要求し許可されたと報道されています。風も弱い(ない)ことだし、新空港に慣熟するために滑走路12を選択したのでしょうか? 滑走路30のILSが運用開始していなかったことを問題視する記事も見かけますが、天候が悪かったわけではないので事故にはおそらく無関係と考えます。

2023年1月12日付のAIP AMDTには、2023年2月23日有効の ILS RWY30進入方式が掲載されていました。ILSが使えるようになるのは2月下旬からです。

事故現場は、以前から使われているポカラ空港の東側を流れるセティ川の峡谷とのこと。YT691便はベースからファイナルへ左旋回する付近で墜落したように見えますが、もっと西側からファイナルに入っていたのかもしれません。事故現場の川は、滑走路12の進入端までわずか2kmの地点です。

-+-+-+-

事故機に搭乗していた乗客のひとりが機内からライブストリーミングしていたそうです。そこに写っていた主翼の画像や、地上から撮影された先の動画などから、当該機はフラップをフルダウンにしていなかったと言われています。それが事故の原因という短絡的な報道も出ていますが、はたしてそうでしょうか?

事故機 ATR72-500のフラップは、0°、15°、30° とセットできます。通常、フラップをフルダウン(30°)にするのはファイナルに入ってから、という私の認識ですが、今回わずか1nmほどのショートファイナルに入ったとしたら、どうなのでしょう? すでにギヤダウンしているので、フラップ15°にはされていたと思います。失速の映像を見る限りでは、フラップ30°にはなっていません。

ATRのフラップの写真を探してみました。これは北海道エアシステム(HAC)の ATR42-600なので、事故機とはフラップの作動ステップが異なります。このATR42は、0°、15°、25°、35° と4段階になっています。

-+-+-+-

ポカラ新空港の滑走路は ATR72にとって十分長いので、フラップ15°で着陸したって何ら問題ないでしょう。着目すべきはそれに見合った速度だったのかどうか、です。

進入・着陸のフェーズでは、パイロットは速度に特段の注意を払いますが、何かの状況で意図せず速度が低下したとしても、それに気付かせる仕組みがあります。ATR機も、迎え角が大きくなる(対気速度が低下する)とスティックシェイカー(stick shaker)が作動して操縦桿が振動し、警告音(stall warning)が鳴ります。その後、スティックプッシャー(stick pusher)が作動して操縦桿を前に押して失速を防ごうとするはずです。

イエティ航空のATR72が完全失速する前に、このような安全の仕組みが働いていたはずですが、それなのにパイロットがエンジンパワーを加え、機首上げを抑えて失速を回避しようとしなかったのは何故なのか。あるいは、回避しようとしたのに何かの理由でできなかったのか。知りたいのは、そういったことです。

事故機に搭載されていたフライトレコーダーは回収されたようです。写真左の長い方がFDR、右側の短いのがCVRです。見たところ、損傷がなく火炎にもさらされていない様子なので、これならデータの読み取りも容易です。

FDR : Flight Data Recorder、飛行記録装置

CVR : Cockpit Voice Recorder、操縦室用音声記録装置

Flight Recorder : FDR や CVRなどの総称

フライトレコーダーに残された飛行データや音声記録から、フラップを下げるコールや操作タイミング、速度や高度の変化なども分かるので、いずれ調査報告書で明らかにされるでしょう。

航空事故調査は、基本的に事故が起きた場所の「発生国」が行います。この事故ではネパールです。そして事故機ATR72の「設計・製造国」としてフランスが調査に参加し、機体に関する分析やフライトレコーダーの解析なども行うものと見られます。加えて、同機のエンジンを製造したカナダも調査に参加する意思を示しているそうです。

乗客68人の国籍は、ネパール(53人)の他に、インド(5人)、ロシア(4人)、韓国(2人)、フランス、アイルランド、オーストラリア、アルゼンチン(各1人)と報道されています。そのほかにパイロット(2人)と客室乗務員(2人)を加えた計72名という多くの命がこの一瞬で失われてしまいました。

原因を究明して再発防止に役立てる、それが事故調査の役目です。最終報告書が公表される日を待ちたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?