洞爺丸を知っていますか?

前回は東日本大震災から10年、被害が大きかった岩手県宮古市の名所・浄土ヶ浜などを取り上げました。今回は明日3月13日が青函トンネルが昭和63年(1988年)に開業して33年。でも青函トンネルの建設を後押しした悲しい事故が有った事を知る人は少ないかもしれません。(2018年9月23日訪問)

昭和29年(1954年)9月26日、函館湾で青函連絡船洞爺丸が座礁・沈没し、死者・行方不明者合わせて1155名というタイタニック号に次ぐ海難事故がありました。台風の中出港した洞爺丸は、現在の北海道北斗市七重浜のすぐ沖に沈没。後に引き揚げられています。七重浜は現在函館郊外の住宅地として人口がありますが、国道228号沿いの郊外型スーパーが多い場所にひっそりと時間が戻る場所があります。

函館市と北斗市の境界に近い場所。すぐそばにはドン・キホーテがありますが、「洞爺丸慰霊碑」と小さな看板が。

JR函館駅から渋滞しなければ車で約15分の場所にあります。

そこには台風遭難者慰霊碑とあります。実は洞爺丸以外にもその日の台風で青函連絡船が事故を起こしています。

こちらの看板には、洞爺丸の他、日高丸、十勝丸、北見丸、第十一青函丸が沈没した方向も案内されています。更に青函トンネルの北海道側の入口方向、本州側の入口方向も。洞爺丸の事故で青函トンネル建設が必要だと判断した事がうかがえます。

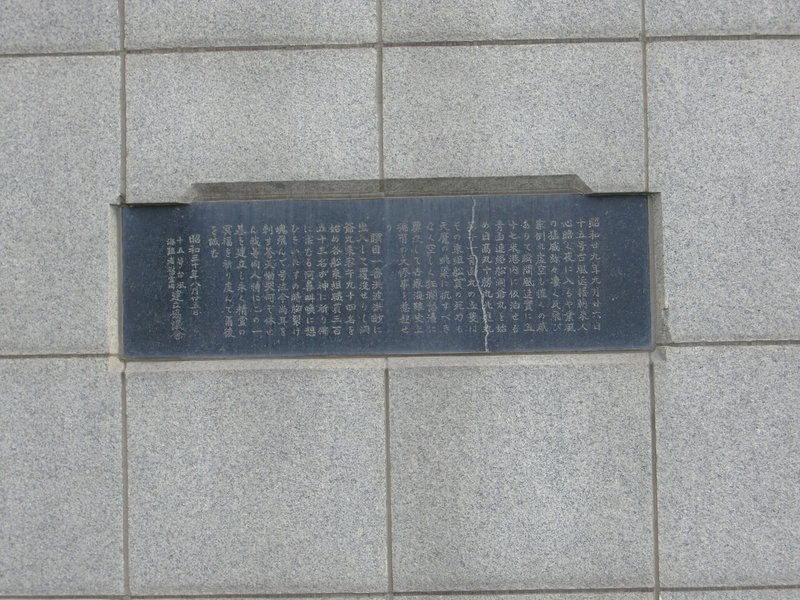

碑には昭和30年に建立された内容などが書かれています。

近くには津軽海峡の真下にトンネルがある事が奇跡である事を伝える碑も。

実は洞爺丸台風以降、青函連絡船は1人も海難犠牲者を出すことなく青函トンネルの開業を迎えました。また青函トンネルは鉄道専用トンネルなので、車はフェリーに載せるか、昔の様にカートレインを運行するしかないので、津軽海峡を結ぶフェリーはそのまま残り、人や物の大動脈として活躍しています。

建設費用は7000億円弱、建設期間は24年、調査を入れると42年もかかっています。物流量や北海道新幹線の乗客数など採算を考えれば、青函トンネルは無駄だと考える人もそれなりにいます。しかし輸送で最も大切なのは安全です。安全を確保しようと多くの人が建設・開通に力を注ぎました。また海外のトンネル工事は青函トンネル工事の技術を活かしています。青函トンネルが無駄というのはあまりにも安直ではないでしょうか。

ここまでご覧くださり、ありがとうございました。明日も青函トンネルに関するnoteにします。

よろしければサポートをお願いします。頂いたお金は取材のために使わせていただきます。