【つの版】ウマと人類史EX06:馬犠牲祭

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。

欧州、中東、中央ユーラシアの次は、インドおよび南アジアです。ウマはこれらの地域においても重要な役割を果たしています。

◆双◆

◆神◆

印度入馬

ウマは中央ユーラシアで家畜化され、アフガニスタンを通ってインド亜大陸に持ち込まれました。インダス文明ではコブウシが主要な家畜で、ウマが利用されていた形跡はありませんが、インダス文明が衰退した後に馬車と二輪戦車を操るアーリヤ人が南下し、傭兵や掠奪者として現れ始めます。

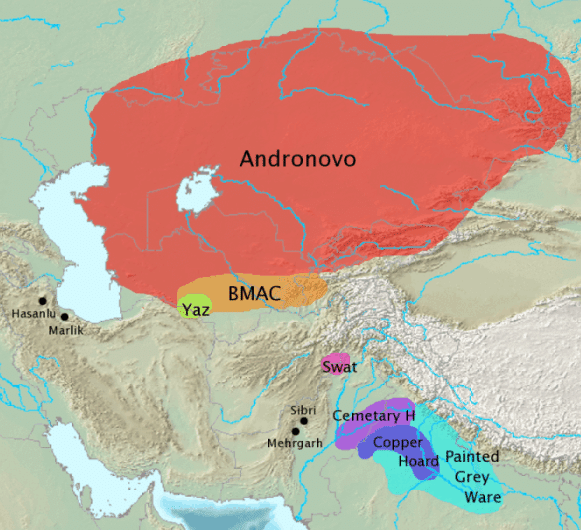

アーリヤ人とは、印欧諸語を話す諸集団のうち、インド・イラン語派に属する諸言語を話す人々です。紀元前2000年頃にウラル山脈南方の草原地帯で二輪戦車を操り始め、ウマを用いて牧畜(遊牧)を行い、青銅の冶金や交易を行っていました。彼らは川沿いの交易路に乗って東や南へ勢力を広げ、南ではバクトリア・マルギアナ複合(BMAC)と呼ばれる文化圏と接触し、イラン高原やメソポタミア、アフガニスタンやインドに進出していきました。

紀元前16世紀、アーリヤ人の一派はフルリ人が北メソポタミアに築いた王国ミタンニに到達し、マリヤヌ(maryanu)という戦士階級を形成します。フルリ人は印欧系ではありませんが、ミタンニの王名や文書には明らかにインド・アーリヤ系の語彙が用いられており、紀元前1350年頃の隣国ヒッタイトとの条約文書にはミトラ、ヴァルナ、インドラ、ナーサティヤといったインド系の神々の名も見えます。ヒッタイトにはミタンニからウマの調教師が派遣されました。彼らがインドから来たわけではなく、イラン・アーリア人より前にインド・アーリア人になる集団が南下し、その一派がミタンニにも達したということでしょう(カスピ海南岸を通った可能性はあります)。

アフガニスタンに定着したアーリヤ人は、衰退したインダス文明の後継諸文化と接触しつつ、次第に南下していきます。彼らがインダス文明を武力によって攻め滅ぼしたわけではなく(地域によっては小規模な都市を攻め滅ぼしたこともあるでしょうが)、傭兵や交易商人として徐々に浸透していき、混淆しつつ定着していった、というのが穏当なところのようです。インド亜大陸において現在発見されているうちで最古の家畜ウマの遺骨は、パキスタン北部のスワート渓谷で発見された紀元前1400年以降のものです。

吠陀双神

ミタンニ王国が興った頃、インド・アーリヤ人は比較的涼しく肥沃なインダス川中上流域(パンジャーブ/五河地方)に複数の部族国家を形成していきました。彼らは祭司・戦士・平民・奴隷で構成される階級社会を持ち、ヴェーダ(知識)と呼ばれる様々な神話伝説や呪文を口伝で残しました。それでこの時代(紀元前1500年頃-前500年頃)を「ヴェーダ時代」と呼びます。そのうち最古の『リグ・ヴェーダ』には、ミタンニ文書に現れたミトラ・ヴァルナ・インドラ・ナーサティヤといった神々への讃歌があります。

ミトラとヴァルナは正義と法律の神で祭司階級にあたり、インドラは戦いと雷雨の神で戦士階級から崇められましたが、ナーサティヤ(Nasatiya「救済者」)は医療と健康を司る双子の神で、アシュヴィナウ(Ashvinau)すなわち「ウマを所有する/制御する者たち」とも呼ばれます。彼らは太陽神の子とされる美しい若者で、ウマを制御して馬車を操り、蜂蜜の滴る鞭を振るって人々を癒やすと讃えられました。のちには父母がウマに変身して交わったためにウマの頭を持って生まれたともされ、ウマと関わりが深い神々です。

ギリシア神話にもディオスクーロイ(神の子ら)と呼ばれる双子の英雄がおり、リトアニアやラトビアの土着神話にも同様の双神がいますから、印欧祖語の時代には原型があったのでしょう。太陽も車輪も丸くて素早く動くことから、太陽神が馬車に乗って空を駆けているという神話がまず生まれ、ついでその御者として(おそらく明けの明星と宵の明星から)彼らが生まれたものと思われます。イランのゾロアスター教においてはミトラとヴァルナが善神(アフラ、ヤザタ)とされたのに対し、インドラとナーサティヤ(ノーンハスヤ)は悪神(ダエーワ)とみなされ、医療神の役割は水と植物を司る双子の女神ハルワタートとアムルタートが代行しています。またギリシアではウマの守護神としてポセイドンやデメテルが祀られ、ケルトではエポナというウマの女神が崇められました。

馬犠牲祭

伝説によると、古代アーリヤ人は「アシュヴァメーダ(asva-medha/ウマを犠牲にする)」という儀式を行っていました。これは王が自らの威権を知らしめるために行ったとされ、一頭の特別に選ばれた種牡馬に護衛をつけて放し、一年間放浪させるというものでした。種牡馬は神として扱われ、彼が行く先は全て王の領土とみなされ、もし敵の領土に種牡馬が入れば征服しなければなりませんでした。こうして一年が経過し、無事に種牡馬が戻って来たら、王は祭司に命じてそれを犠牲に捧げさせ、王権を確立するのです。

あまりに莫大な費用と手間がかかるため、このような祭儀が実際に行われるようになったのは、実際には遥か後世のことと思われます(碑文記録では紀元前2世紀前半にプシャミトラ・シュンガが行ったとされるのが最古)。ただウマを生贄に捧げること自体はローマやケルト、ゲルマンにも記録があり、アーリヤ人の間にも小規模ながら存在した可能性はあります。

アーリヤ人の諸国は相争いながらガンジス川流域やデカン高原北部にまで進出し、ブッダの時代には「十六大国」と呼ばれる諸王国に分かれました。マガダやコーサラなどガンジス川流域の諸国は、北西部のガンダーラやカンボージャを優秀なウマの産地にして野蛮な異国とみなしましたが、前6世紀にはアケメネス朝ペルシア帝国が東へ進出し、カンボージャとガンダーラを征服してインダス川流域まで到達します。その北には騎馬遊牧民のサカ(スキタイ)が活動し、ペルシアと戦ったり従ったりしていました。

前4世紀にアレクサンドロス大王がペルシアを滅ぼし、インダス川流域までギリシア人が侵攻したのち、インドにはマウリヤ朝が出現して広大な領域を征服します。しかしマウリヤ朝が衰えると、インド北部はヨーナ(イオニア/ギリシア)やサカ、パフラヴァ(パルティア)やクシャーナ、エフタルやテュルク、イスラム(マムルーク)やムガール(モンゴル)に次々と征服され、騎馬遊牧民の文化が定着していきます。ウマは暑熱と湿気に弱いため、南インドまでの征服は長くかかりましたが、征服者たちは北方からウマを輸入したり、インドの気候に適応できるよう品種改良を重ねたりしています。

アシュヴァメーダが国王によって行われたという記録は、マウリヤ朝を滅ぼしたシュンガ朝マガダ王国ののち、デカン高原を支配したサータヴァーハナ朝(アーンドラ帝国)で盛んに残されています。彼らは非アーリヤ系アーンドラ人の出自でしたが、バラモン(祭司)の出自であると称し、自らの権威を喧伝するためヴェーダ宗教から発展したバラモン教/ヒンドゥー教を庇護しました。アシュヴァメーダもそうした権威づけの一環でしょう。3世紀にサータヴァーハナ朝が崩壊すると、その後継国家群や、北インドを奪還したグプタ朝でも盛んにアシュヴァメーダが行われましたが、8世紀からはほとんど行われなくなりました。最後に行ったのは18世紀のラージプート族の王ジャイ・シン2世です。

大叙事詩『マハーバーラタ』やプラーナ文献によると、ヒンドゥー教の神ヴィシュヌは十の化身(アヴァターラ)となって世界を救済しますが、最後に現れる化身をカルキ(Kalki/白馬)といいます。彼は末世(カリ・ユガ)において白い馬に乗って現れ、全ての悪を滅ぼして現世に正義(ダルマ)を回復するとされます。11世紀に編纂された後期密教の聖典『カーラチャクラ(時の車輪)・タントラ』でも、末世において多くのカルキが出現し、悪と戦うことが記されています。こうした救世主伝説は、インドが外来民族や異教徒に支配された時代に形成されたものでしょう。

◆救◆

◆世◆

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。