【つの版】邪馬台国への旅06:投馬

ドーモ、三宅つのです。前回の続きです。

これまでのあらすじ:魏の使者は帯方郡を出発し、韓の西岸を南下・東行して狗邪韓國(金海)に到達。そこから海を南に渡り、對馬・一支(壱岐)を経て末盧(呼子・松浦)に上陸。沿岸を歩いて外交窓口の伊都(糸島)に到着した。ここからは伝聞だ。東南に行くと2万戸の大国・奴國があり、さらに東には1000戸ほどの不彌國があるという。さて、そこから先は……。

◆Zum◆

◆Zum◆

投馬國

南至投馬國、水行二十日。官曰彌彌、副曰彌彌那利。可五萬餘戸。

南して投馬國に至るには、水行二十日である。官は彌彌、副を彌彌那利という。五万余戸ばかり。

北部九州のどこかと思しき不彌國から、水行20日で行き着くところが投馬國です。ここから「水行10日、陸行1月」で邪馬臺國があります。「渡海」ではなく「水行」なので、岸に沿って海上を進むことになります。5万戸もあり、途中に別の國は出て来ないため、投馬國はかなり広大と思われます。

名称

まず官と副から行きましょう。彌彌(上古音*m-nə[r] *m-nə[r])、彌彌那利(*m-nə[r] *m-nə[r] *nˤar *C.ri[t]-s)は、倭語で「みみ」「みみなり」と読めます。ミミやミは古代の神名・人名に多く見られ、天孫ニニギの父はアメノオシホミミといいます。スサノオはクシナダヒメを娶って出雲の須賀に宮居し、アシナヅチを稲田宮主・須賀之八耳(スガノヤツミミ)神に任命しました。そうした称号の一種でしょう。

投馬の上古音は *[d]ˤo *mˤraʔ で、「どま」「とま」と読めます。まずは諸説を比較して、どこにあるのかを推測し、検証してみましょう。

南九州説

九州説では、北部九州から魏志倭人伝に書いてある通り「南」に進みます。本居宣長らは日向国都萬(つま)神社付近(日向国児湯郡、現宮崎県西都市)としましたが、都萬神社付近の西都原古墳群や児屋根塚古墳は、古くてもせいぜい4世紀初頭のもので、3世紀のものはありません。安彦良和氏は西都原を日向邪馬台国として描きましたが、考古学的には不可能です。

また薩摩(さ・つま)とする説もありますが、薩摩国が日向国から分立したのは8世紀ですし、ここから10日も南へ水行すると沖縄に着きます。邪馬臺國が沖縄にあったと主張したい方はこちらへ進んで下さい。例の与那国島海底地形とかと絡んで、意外と有力な説だったりします。

薩摩や日向から九州沿岸を10日巡ったとしても、邪馬臺國は上陸地点から1ヶ月も歩いた先、南九州の内陸奥地になります。5倍誇張と見て水行2日、陸行6日としても、種子島か屋久島の奥地に邪馬臺國があることになります。

瀬戸内説

畿内説でも瀬戸内海を行く場合、広島県福山市の鞆の浦とする説が古くからありますが、潮待ちの港であって5万戸もの周辺人口を抱えるような場所ではありません。江戸時代の最盛期でも鞆町の人口は1万人にも届きません。瀬戸内の大国なら吉備が存在しますが、吉備の中心地はもう少し東の倉敷や岡山です。また、キビとドマ・トマでは違い過ぎます。内藤湖南は周防国一宮玉祖(たまのおや)神社としましたが、九州に近すぎます。それに瀬戸内海を通って大阪に着いた場合、ヤマトまで陸行1月や6日もかかりません。

出雲説

対馬海流に乗って日本海を行けば、出雲(イヅモ)が問題なく存在します。投馬とはイヅモのイが脱落した形でしょう。宋版『太平御覧』魏志倭人伝に「於投馬(*[ʔ]a *[d]ˤo *mˤraʔ)」とあり、衍字かも知れませんがイヅモと読む可能性があります。このルートは別につのの独創ではなく、百年も前に笠井新也氏が唱えておられます。卑弥呼を倭迹迹日百襲姫命とし、箸墓古墳を卑弥呼の墓と見なしたのも彼です。山田孝雄氏は同じく日本海ルートをとりつつ投馬国を但馬としましたが、出雲の方が蓋然性があります。出雲を経て但馬あたりで上陸すれば、ヤマトまで「南に陸行」できるからです。流石に1ヶ月もはかかりませんが、1/5して6日なら問題なく到達できます。笠井氏は敦賀で上陸するとしましたが、やや遠まわりな気がします。

出雲は記紀神話の多くを占める出雲神話の地であり、全国的に有名な出雲大社が存在します。考古学的には長年空白とされていましたが、荒神谷遺跡の大量の銅剣や加茂岩倉遺跡の大量の銅鐸で覆りました。それら青銅器祭具が大量埋納された後、山陰や北陸に広がりゆく四隅突出型墳丘墓の分布などからも、弥生時代から出雲が広域諸国連合を形成していたことは明らかです。

しかも孤立した世界ではなく、北部九州とも近畿とも、山陽で大規模墳丘墓を築いた吉備とも交流が盛んでした。荒神谷・加茂岩倉両遺跡からは北部九州の銅矛も同時に出土しました。壱岐の原の辻遺跡では、楽浪郡の文物と出雲の土器が同時に出土していますし、2世紀前半の松江市田和山遺跡からは楽浪郡の硯が出土しました。楽浪郡の硯は福岡県糸島市(伊都國)の三雲・井原遺跡からも発見されています。硯があるということは、文字(漢字)を使用していたことの証左です。

ヤマトと出雲の関係は深く、三輪山の大物主神は出雲の大国主神の化身ともされますし、味耜高彦根命や事代主命ら多くの出雲系の神々がヤマトに鎮座しています。三輪山の東側には「出雲」という地名があり、出雲国造の一族である野見宿禰の墓があるといいます。

また、岩倉遺跡と同じ加茂町の神原神社古墳からは景初三年(239)の銘を持つ三角縁神獣鏡が出土しました。全国から大量に出土するこの銅鏡に、卑彌呼が親魏倭王の金印を賜った頃の魏の紀年銘が入っているのはなぜでしょうか。後から倭で複製・偽造したとしても、出土は九州に限りませんし、呉の職人が作ったなら呉の紀年銘を入れないのはなぜでしょう(呉の赤烏年間の紀年銘が入った銅鏡もいくつか見つかっています)。4世紀に複製したというなら、それまでどこにあり、なぜ、どこで複製されたかという話になりますし、同時代の文明国・東晋の年号を入れてもよかりそうなものです。

ただ律令時代の出雲国は10郡78郷=7.8万人で、5万戸=25万人には届きません。東夷伝だと弁韓と辰韓を合わせたほどで、南北慶尚道ほどとすれば3万km2に達します。夫余並みの人口密度でも1万戸あたり3750km2、5万戸は1万8750km2となるため、島根県(6708.26km2)と鳥取県(3507.13km2)を足してもまだ足りません。四隅突出型墳丘墓の分布からすれば、広く山陰道諸国やその付近、山陽北部(中国山地)、北陸の一部も含むのでしょうか。あるいは吉備も含めた中国地方が広く投馬國なのかも知れません。

石見6郡37郷、隠岐4郡12郷、出雲10郡78郷、伯耆6郡48郷、因幡7郡50郷、但馬8郡59郷、丹後5郡35郷、丹波6郡68郷で、山陰道8国52郡387郷=38.7万人。長門国が5郡40郷=4万人、美作国が7郡64郷=6.4万人。荒神谷遺跡の埋納銅剣の本数は358本で、1郷1本とすれば358郷=35.8万人=7万余戸です。

方角問題

先に不彌國を宗像ないし遠賀としましたが、出雲へは明らかに北東であり、魏志倭人伝にある「南」ではありません。どの版本、どの引用、どの後世の書を見ても、ここは「南」で、誤字ではなさそうです。しかし前回述べた通り、福岡東部から南へ水行するには問題があります。日本地図を見る限り、東へ行かねば辻褄が合わないのです。倭人が嘘をついたのでしょうか。

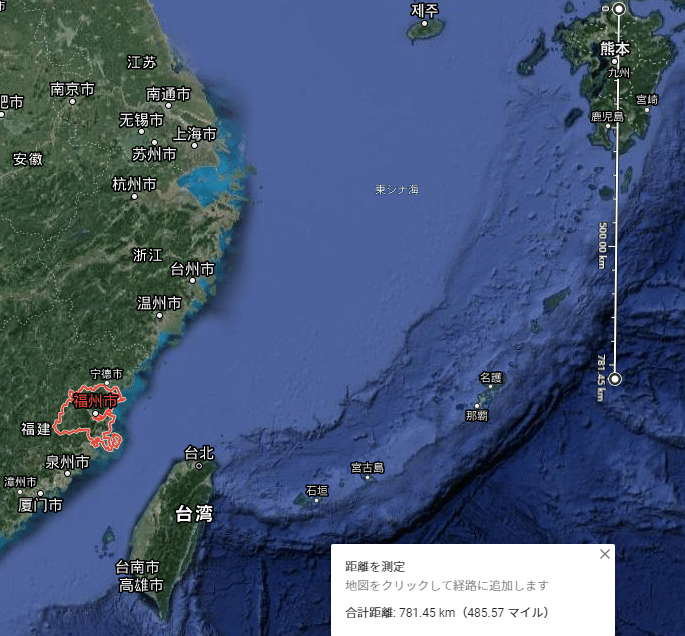

これは魏志倭人伝が(というかその元になった史料が)東を南へ捻じ曲げたのです。散々距離の誇張をしてきたため、今や倭の諸国はパラオやミクロネシアの海上に存在する謎の陸地となりましたが、不彌國から先は里数の表記を放棄し、日数に置き換えています。しかも先に読み進めると「計其道里、當在會稽東冶之東(その道里を計るに、まさに会稽東冶の東である)」とあります。揚州会稽郡東冶県は今の福建省福州市にあたり、そこから東にある陸地は台湾か沖縄で、パラオやミクロネシア、九州や本州ではありません。

ところで、お手元に『毛詩正義』はおありでしょうか。探したらWikisourceにありました。その巻十の「六月」をご覧下さい。

周王が出征(領内を巡回)する距離「三十里」に注釈して「師行三十里」とあります。434m×30≒13km。これは古代チャイナの師(軍隊)の通常行軍距離が1日に13km程度であったことを意味します。これを無理やり水行30日+陸行30日に当てはめると30×60=1800里、すなわち781.2kmほどになります。帯方郡から不彌國まで1万700里ですから、1800里を足せば1万2500里。福岡平野あたりから直線で781.2km南下すると、あら不思議、沖縄の東方沖の海上です。邪馬臺國はここにあると「設定」されているのです。もちろんそこには海が広がるばかりで、海底人や旧支配者がいそうもありません。

正確な地図もない時代にどうやって位置関係を計算したか知りませんが、陳寿だか魚豢だか司馬懿だか曹爽だかは、倭地に関する地理報告書を読んだ上で途中で捻じ曲げ、邪馬臺國を無理やり「会稽東冶の東」に持って来たのです。考え過ぎかも知れませんが、整合性と理由はあります。

※師行三十里を持ち出さずとも、五倍誇張を解除して南に水行6日・陸行6日とし、だいたいの距離を推計したのかも知れません(陸行も1日平均65kmになりますが)。

これは孫権を皇帝とする呉を牽制するためであるとの見方が有力です。この頃、呉の海軍は夷洲(台湾)から先住民を連行したり、北上して山東半島沖を通り過ぎ、遼東半島に到達して遼東太守の公孫淵と手を組んだり、その彼方の高句麗と同盟しようとするなど盛んに活動していました。そんな呉のすぐ背後に魏の同盟国がいると喧伝すれば、牽制程度にはなるでしょう。それじゃあと呉が倭へ使者を遣わそうとしても、そこには何もない……(沖縄はあるけど)……そんな遠大でセコい戦略が、公孫淵を倒した司馬懿にはあったのかも知れません。記録がないので状況からの想像に過ぎませんが。

じゃあ、なぜ不彌國から先は里数ではなく日数にしたのでしょう。『隋書』にも「夷人不知里數、但計以日。其國境東西五月行、南北三月行、各至於海」などとあり、倭人からの伝聞なので里数がわからないというのは単純に有り得そうです。なおかつ、あまり里数を大きくしすぎると政治的な問題が生じるのですが、この件はあとで触れましょう。

※追記:触れました。

距離と航路

では不彌國を出発します。宗像ないし遠賀から北東に向かい、山口県の角島を曲がって萩市の沖合を通り、島根県西部の石見海岸を進むと、260kmほどで出雲大社西方の海岸(園の長浜、稲佐の浜)に着きます。

ここには神戸川の河口や神西湖があり、古代には斐伊川がこちらへ流れ、大きな入江「神戸水海(かむどのみずうみ)」を形成していました。船着き場として申し分ありません。斐伊川が宍道湖へ流れるのは江戸時代からです。

しかし20日かけて260km≒誇張なしの600里となると、1日30里=13kmで船便としてはかなり遅くなります。潮待ち風待ちがあるとしても、瀬戸内海とは違い日本海には対馬海流があり、石見の海岸線は複雑でもありません。そこで日数も5倍誇張と見れば水行4日、1日150里=65kmです。順風に恵まれれば3-4ノットで10時間余り進み、4日で260kmは可能でしょう。寄港地としては山口県の油谷と須佐、島根県の浜田あたりが考えられます。

冬は航行が難しいため、南風が吹く夏場の航路のはずです。帯方郡から倭地に南下する時は秋か冬でしょうし、この航路を用いるには北部九州で半年は待つことになります。瀬戸内海航路なら潮待ち風待ちで時間はよりかかりますが、比較的季節に影響されずに通行できます。隋使裴世清や遣隋使・遣唐使・遣新羅使・朝鮮通信使なども瀬戸内海航路です。

忘れられがちですが、日本海航路は歴史的にも重要でした。『日本書紀』によると、意富加羅国の王子・都怒我阿羅斯等(つぬがあらしと)という角がある人が穴門(長門)から出雲を経て北陸の気比に漂着し、そこが角鹿(つぬが、敦賀)と呼ばれました。神功皇后は逆に敦賀から長門を経て筑紫、新羅へ航行しています。彼女は卑弥呼と斉明天皇を混ぜて創り出された存在らしく、その北部九州での伝説には魏志倭人伝の地名がよく出てきます。

時代を下れば『太平記』に隠岐島付近を「筑紫舟」が航行しているとあり、応仁の乱の時は大内氏が西国(九州)の米を敦賀から京都へ運んでいます。朝鮮の『成宗実録』69巻7年丙申(西暦1476年)7月26日丁卯条には「壱岐から北海(日本海)を渡れば、順風ならば8日で若狭に至った」とあります。江戸時代の北前船は3月下旬に大阪を出て瀬戸内を進み、日本海を北上して5月下旬に蝦夷に着き、7月下旬から南下して11月上旬に大阪へ戻りました。

ともあれ、北部九州から出雲にたどり着きました。古代出雲の中心地は、杵築や意宇、松江や安来や米子ではなく、斐伊川下流域です。出雲国出雲郡出雲郷はここにあり、荒神谷も加茂岩倉も、神原神社も西谷墳墓群もこの付近で、出雲市東林木町青木遺跡には最古級の四隅突出型墳丘墓があります。出雲神話と斐伊川の結びつきは言うに及びません。こうした地域を通り、宍道湖・中海を通り抜けて、さらに東へ進むことになります。

倭人諸国の推定位置を地図に落とし込むと、こうなります。

◆下駄◆

◆歴史◆

さて、もう一息です。いよいよ邪馬臺國へ向かいましょう。

【続く】

◆

つのにサポートすると、あなたには非常な幸福が舞い込みます。数種類のリアクションコメントも表示されます。