兼好、曰く:色

中世の名随筆、『徒然草』。文学史的な知識でこれに接すれば、無常などがそのテーマだと簡単に片づけてしまいがちだ。しかしながら、書かれた文章をただただ無心に読んでいけば、目を疑うような記述が後を絶たない。まさにスリリングな最高の読書だ。

試しに、「色」というキーワードに視線をあわせてみよう。

兼好、曰く、「異性に関心を持たない男は、底のない盃のようなもので、恰好ばかりつけていて無用なものだ。」(原文:「色このまざらん男は、いとさうざうしく、玉の巵の当なきこゝちぞすべき。」)(第三段より)

男なら、まずはぎょっとさせられて、返す言葉を一瞬忘れてしまうのではなかろうか。

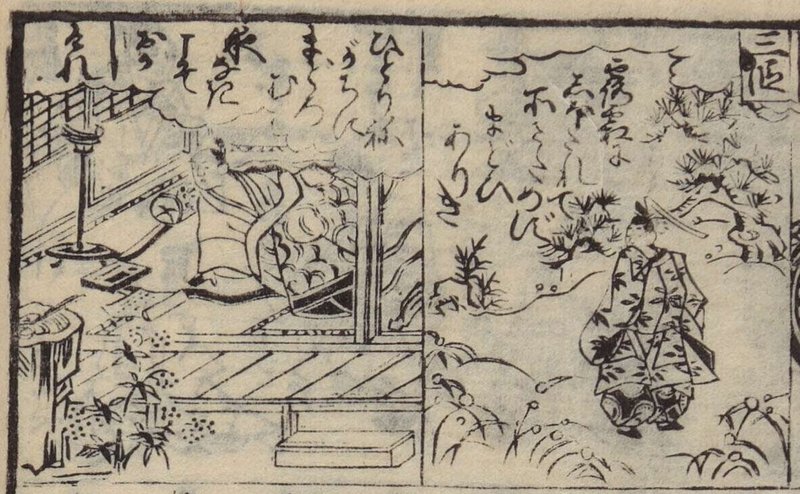

兼好は、親切にも「色好み」の詳細をリストアップしてくれた。それによれば、露霜に打たれながら彷徨い、親の言うことや世間の評判をものともしない、夜になってもじっと眠れない、といった、意中の女性を思って、恋が成就できないでいる苦痛を細かく、具体的に並べている。

このような情景は、江戸の出版人は絵にまでしていた。つぎはその一例である。(国文学研究資料館蔵『改正頭書つれつれ艸繪抄』より)

兼好、曰く、「世の男を惑わすのは、女性の美色にまさるものはない。」(原文:「世の人の心惑はすこと、色欲には如かず」)(第八段より)

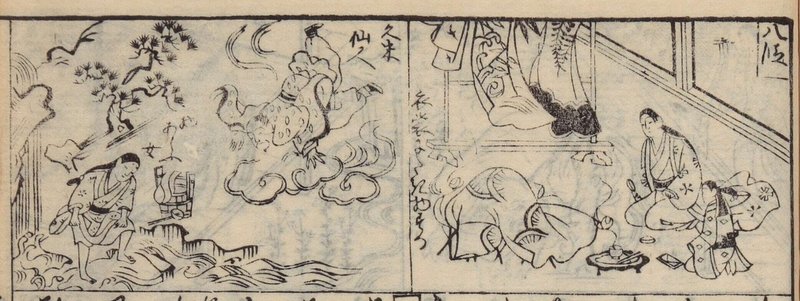

兼好が語るところの女性の誘惑とは、外在的なものと内在的なものと、二種類あった。前者は、その立ち振る舞いに伴う匂い、それが衣裳などから得られたものだとし、さながら今日の香水類のものである。後者は、女性の体。ただし、前者の誘惑に負けるのは愚かなもの、後者の誘惑に久米仙人でさえ逆らえないのは止むをえないと、兼好の説教はここにきて妙に破綻しかけた。

ここにも、兼好の述べたところが絵となった。(国文学研究資料館蔵『改正頭書つれつれ艸繪抄』より)

兼好、曰く、「女性の魅惑に打ち勝てないことは、年寄りも若者も、知恵ある人も愚かな人もみな同じだ。」(原文:「かの惑ひのひとつ止めがたきのみぞ、老いたるも若きも、智あるも愚かなるも、かはる所なしとみゆる。」)(第九段より)

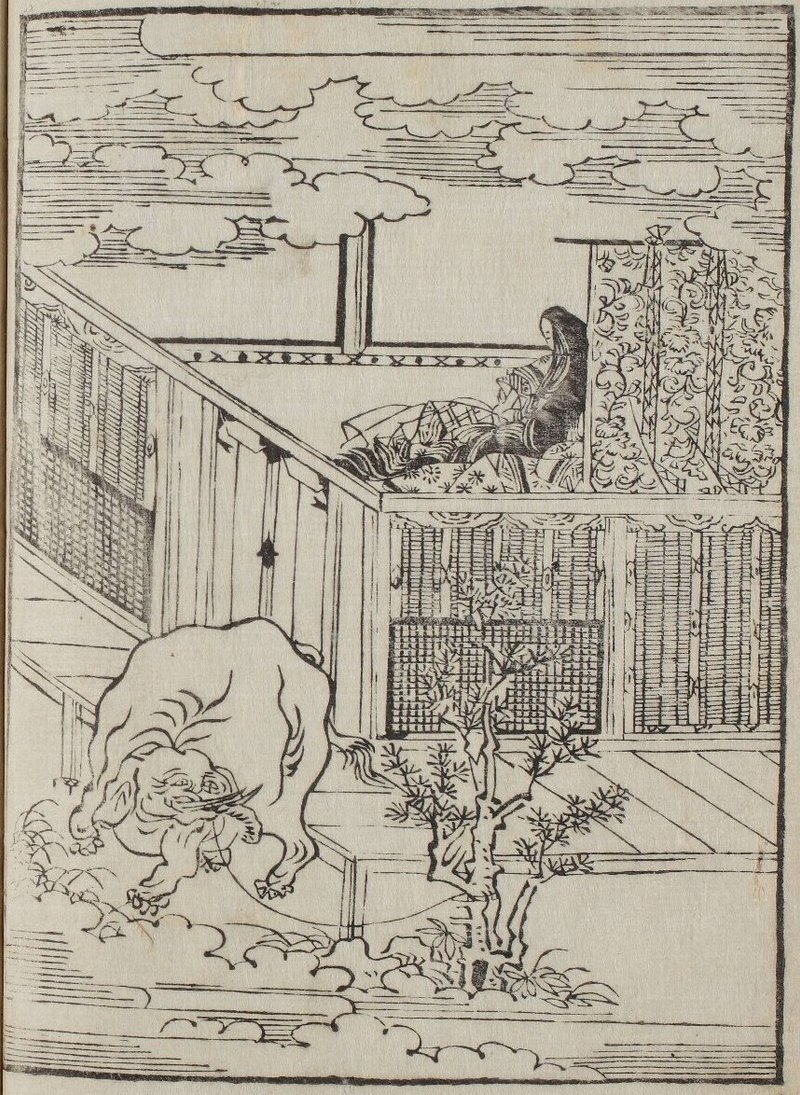

ここで兼好は魅惑な女性への賞賛を綴った。それは、美麗な髪の毛から始まり、心ばえ、姿勢、態度やものの言い種、献身的な行動にいたるまで、抽象的なものかと思えば、締めくくりには思いもよらない二つの言い伝えを持ってきた。女性の髪の毛で出来た縄は象まで繋ぎ止められる、女性が履いたげだで作った笛は鹿を呼び寄せられる、とか。

これなら、絵にならないことはない。もってこいの画題だ。(国文学研究資料館蔵『なくさみ草』より)

ここまで書き上げた兼好だが、かれ自身は、はたしてこのような「色好み」をどのように実践したのだろうか。今日の読書人なら、このような過激な言説に誘われ、思わず探りたくなる。結論から言えば、『徒然草』は、正面からこれには答えていない。だが、どうしてもそのような目で探し求めようとするなら、皆目ヒントがなかったわけでもない。たまたま目撃した読書に耽る素敵な男(第四十三段)、昔交わされた手紙(第三十一段)や古い道具類の持ち主(第二十九段)に思いを馳せる異性だと思われる故人など、朧げながらもヒントになるような記述が残されている。そこからはたしてどこまで閉ざされた人間兼好の秘密を探られるのか、いまのところ、まったく輪郭も見えてこない。

以上触れたいくつかの章段は、いずれも朗読動画に仕立てて、Youtubeで公開している。原文をくずし字と字幕で動画の中、現代語訳を動画説明の部に添えた。興味ある向きは、どうぞつぎのリンクをクリックしてみてください。

第三段・万にいみじくとも(https://youtu.be/x7PSwOPkGXQ)

第八段・世の人の心惑はすこと(https://youtu.be/fFAl8a2Wexo)

第九段・女は髪のめでたからんこそ(https://youtu.be/lWJqskVqlMo)

第二十九段・しづかに思へば(https://youtu.be/v6oLWt1j1k4)

第三十一段・雪のおもしろう降りたりし朝(https://youtu.be/adx07Hb7Kck)

第四十三段・春の暮つかた(https://youtu.be/G06qo1y5hsY)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?