飲酒百態

兼好はどこまで酒を愛したのだろうか。いずれにしても、『徒然草』において酒に纏わる記述は数多く、その白眉はなんといっても175段だ。

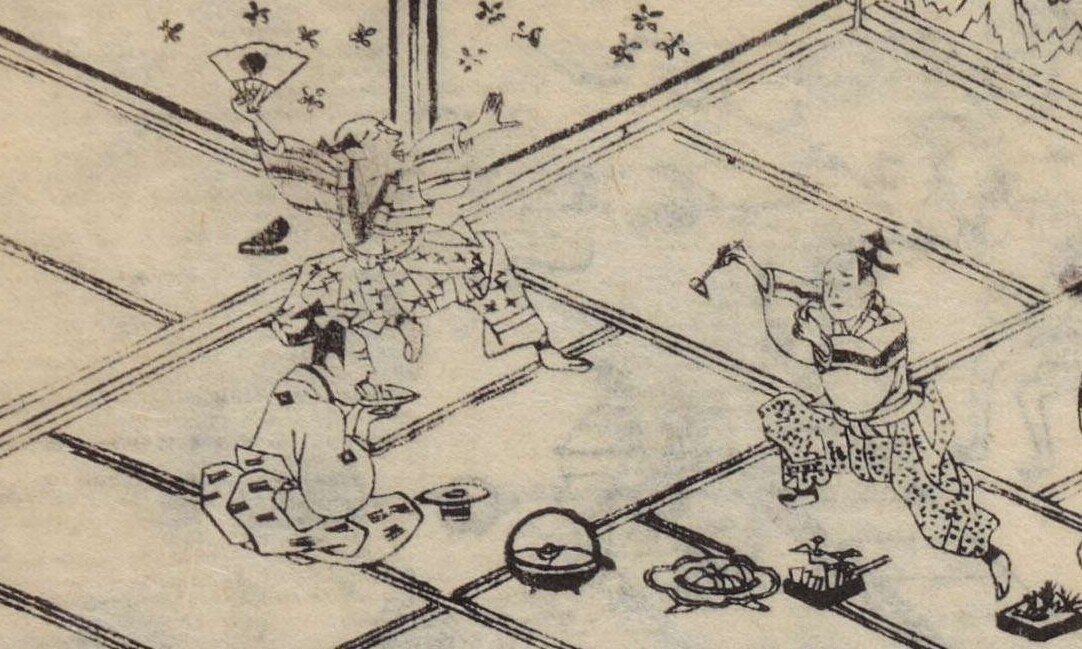

この段は、長い。数えて約1500字、章段の平均字数を遥かに超えた。これに対して、江戸の絵注釈、とりわけその代表格である『つれづれ草絵抄』(苗村丈伯、元禄四年刊)の絵は、延々と六頁に渡り、その分量も内容もまさに圧巻だ。ここにそのすべてを取り出す余裕はないが、最初の二頁分を眺めてみよう

(下巻十八ウ~十九オ。デジタル公開しているので、このリンクからアクセスできる。)

『徒然草』本文は、「世にも不思議な事(原文:世には心えぬ事)」、「無慈悲で無礼(慈悲もなく、礼義にも背けり)」、「日本という国の評判にはならない(人の国にかゝる習ひあなり)」など、議論の基調を定めたうえで、つぎのようなさまざまな人物像や事象を活写した。

「堪えがたい風情げで眉をひそめ(いと堪がたげに眉をひそめ)」、「人の目を盗んで盃の中の酒を捨てる(人目をはかりてすてんとし)」、「逃げたりするのを掴まえて捕へて、それを止めさせてむやみに飲まる(逃げんとするを、捕へてひき止めてすゞろに飲せ)」。

「優雅な人でも忽ちに狂ったようになる(うるはしき人も忽に狂人と成)」、「無病息災の人間でも見る見るうちに病人となって前後なく倒れてしまう(息災なる人も目の前に大事の病者となりて前後も知らず倒れ伏す)」、「翌日になれば頭が痛く、物も食べられず(明くる日まで頭痛く、物食はず)」。

「烏帽子が歪み、衣の紐を解し、脛を露わにし、不遠慮な恰好はまるで違う人だ(烏帽子ゆがみ、紐はづし、脛高くかゝげて、用意なき気色、日来の人とも覚えず)」、「女の人は額の髪を後ろにあげ、恥ずかしげもなく顔を見せて大笑いをする(女は額髪はれらかに掻きやり、まばゆからず顔うちさゝげてうち笑ひ)」。

「他人の盃を握る手に縋りつく(盃もてる手にとりつき)」、「肴を取って人の口に押し込み、自分も食べる(よからぬ人はさかな取て口にさしあて、みづからも食ひたる)」、「ありったけの声を絞りだして謡い踊る(声の限り出して、おの々々謡ひ舞ひ)」。

ここまで、触れられたのは、数えて11の事象で12人、文は約500字、絵は二頁分で、ともにちょうどこの段の三分の一程度にあたる。これに続き、宴会に現われる法師や下ざまの人間などの社会的な身分の異なる人々、縁、馬、車、街角など宴会の場の外での模様など、描写の幅がさらに広がる。原文に対応する絵の描きかたは、これまで見てきたような構図の原則を一貫して守。ここに伝えきれないところ、興味があれば、下巻十九ウ~二十オ、二十ウ~二十一オをクリックして眺めてください。

兼好の観察、その描写は、どこまでも鋭く、的確で、かつユーモアに満ちている。繰り返し読みなおし、その魅力に惹かれる。

対して『つれづれ草絵抄』の絵は、あくまでも慎重で、原文に真剣に対応し、一つひとつの事象にスポットを当てながらそれをビジュアルに描き出した。12人の人物はどれもその行動の内容が明晰でいて、誤解がない。しかも構成全体のバランスがよい。食べ物を他人の口に突っ込めるといったような行動の他人を含めて、余分な人間は一人もいなくて、乱雑なはずの酒宴の場において、食べ物の数も極端に少ない。全体を見渡すと、まるで一つの活劇の舞台を目の前にしたようなもので、人間の服装や振る舞いなどを江戸のそれに置き換えることにいっさい躊躇がなく、独特の場に対する調整、気配り、支配に絵師の気力が見られ、並みならぬ理解力と想像力が隠されている。

ここまでの宴会内外の様子からすれば、酒飲み「醜態」と名付けてしかるべきだ。ただこの段の終わりになると、兼好は一転して酒飲みの功徳を訴えるようになった。それがあったからこそ酒に対する作者の視線が整うことになり、まさに「百態」にふさわしい一段だ。

なお、この一段をマンガ風のGIF動画に仕立てた。このリンクからアクセス出来る。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?