Voigtländer NOKTON Classic 35mm F1.4のAPS-C用角型レンズフードの自作

おつかれさまです.

つい最近,ひょんなことでVMマウントのVoigtländer NOKTON Classic 35mm F1.4 II SCを入手した.外に持ち出してスナップ写真を撮ってみると,これがまたなんというか,独特の写りでとても気に入ってしまい,常用レンズになっている.しかしこのレンズ,逆光気味で撮影すると,フレアが盛大に出ることがある.

ならばレンズフードをつければ改善されるかと思うのだが,専用のフードがいいお値段で別売りになっている.しかもこれが丸形の穴あきで,私には良い見た目とは思えない.どうしたものかと思ってネットを検索すると,中華製の角型のレンズフードが売られているのを発見した.

アルミニウム削り出しなのは良いのだが,形がちょっとしっくりこない.私が欲しいのは,Fujifilm XF35mm F1.4 Rに付属しているような形の角型レンズフードである.

このレンズフードがかっこいい!

こちらのレビューに写真がありました.

さらに検索すると,海外の3Dモデルを販売するサイトに,ぴったりのものが見つかった.

ただしお値段がちょっとお高い.本体はそれほどでもないが,送料がバカにならない値段である.

しかもこれらのフードは,フルフレーム用に設計されているものである.私はこのレンズをFujifilmのAPS-Cセンサーのカメラで利用するので,最適化されていないことになる.これはもう自分で設計して自作するしかないと思い立った.

お手本はあるものの,レンズとの接続に使うバヨネットの部分を設計しなくてはならないし,円筒形のものと角型のものを,滑らかにつなぐのが難しそうだ.しかしまあチャレンジするには良い題材だと思った.これで自分好みのものが安価に自作できれば,満足度は高いに違いない.

3Dモデルを設計する

今回も,Design Spark Mechanicalというフリーの3D CADを使って設計し,DMM.Makeという,3Dプリンティングを請け負ってもらえる業者に,図面を送って発注するという流れである.巣ごもり生活でも家に居て設計から発注,納品まで完結できるところがありがたい.

さて今回はフードの長さは,デザイン優先で決めることにした.もちろん大きく開いて長いフードにすれば,有害な光の侵入を効果的に防止できるのだが,それによってコンパクトなレンズの携帯性が悪くなるのは受け入れられない.従って,角型フードにして開口部を小さめにすることで,フードの長さを短めにすることにした.試行錯誤の上,フードの先端の内側の形状は,幅が42mmで高さ28mmの長方形で四隅の部分をR22mmで丸めた形状にした.つまり最もケラレやすい四隅の対角線の長さが44mmとなる.

次に,フードによってケラレてはいけないので,限界の長さ(奥行)を机上で検討してみた.まずフードが入射光を邪魔するかどうかは,入射瞳と呼ばれる位置が重要らしいのだが,これはメーカーから公開されていないようだ.そこで,これを作図して推定してみる.

コシナの取り扱い説明書によると35mmフルフレームセンサーで対角の画角が63°と書かれている.いつも利用している内径42mm,厚さ4mmの保護フィルターを付けてもギリギリケラレないとすると,入射瞳の位置は,(42/2)/tan(63°/2)=34.27mmでフィルターの先端から34.3mmより手前となる.

焦点距離35mmのレンズを,対角線長28.3mmのAPS-Cセンサーのカメラに使用した際の画角は,2arctan(28.3/2/35)=44.03°なので,さきほど特定した入射瞳の位置から44°の画角で,断面にあるフード先端がぶつからなければ,ケラレは生じないというわけである.

センサーの対角線上の面に沿った断面図です.内径42mm,厚さ4mmのフィルターをレンズの先端に取り付けてもケラレないという想定で補助線を描いてます.

検討の結果,フィルターの先端からは19mmまでケラレが生じないという結論となった.

次にバヨネット形状を書いていく.まず一番下の層を書き,バヨネットの爪が入る層を書き,さらに爪を上から抑え込む層を書く.

それぞれの部品の厚みは,左から12mm, 5mm, 1mm, 1mmで設計しました.

ここまでで,4個の部品の設計が終わった.あとはこれらを合体させていくだけである.バヨネット側から部品を移動させて積み重ねていく.

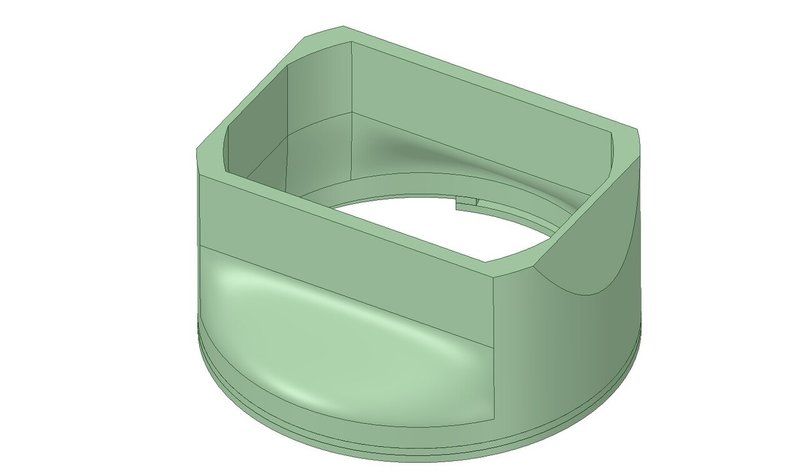

設計した3D形状です.意外と簡単でした.

次に積み重ねた丸形の部分と,角型のフード部品を6mmの距離を開けて配置し,ブレンドツールを使って滑らかにつなぎ合わせる.思いのほか,簡単につなぎ合わせることができることに驚く.仕上げに先端の面取りをしておく.

最後に.STLというファイル形式に変換するのだが,この時のオプションで「細かい」を指定しておく.あとは業者に発注するとひとまず作業終了である.素材は,納期が短くて安価なPA12GB(ナチュラル)を指定したが,もっと良い選択があるのかもしれない.費用は送料込みで約1700円だったので,市販品を買うよりはかなりお安い.

納品後の仕上げ

発注して7日間ほどでモノが宅配便で届いた.まずはバヨネットでレンズに接続できるか確認する.うーーん問題なさそうである.次に色が灰色なので,黒に塗装することにする.

納品されたレンズフードです.さすが綺麗に仕上がってます.

まずは,サンドペーパーで表面を磨いて平滑にする.次に,黒のラッカースプレーで塗るのだが,一度に厚く塗らないで,気長に5回くらいに分けて塗ると良いようだ.さらに保護と艶出しのため,外側だけクリアラッカーを塗り重ねていく.これで完成である.

まとめ

設計にちょっと苦労したし,費用もそこそこ掛かってしまったが,思い通りのレンズフードが作れた満足感は代えがたい.特にNOKTON Classic 35mm F1.4のAPS-Cセンサー専用のフードは,どこを探してもないと思うので,ちょっと誇らしい気もする.

ところでこのレンズは,最短撮影距離が70cmと少し長いのが弱点なのだが,最近導入したヘリコイド付きのマウントアダプターを使うと,26cmまで寄れるようになる.ミラーレスカメラにMマウント用のマウントアダプターを装着するなら,こちらはお手頃な上にデザインも良くておすすめである.

こちらはFujifilmのXマウント用ですが,SONYのEマウント用もあるようです.

最後に,このレンズがとっても気にいっているので,参考までに作例を挿入しておく.それにしても,撮影時の絞り値がExifに書き込まれないのは不便だ.なんとかならないものだろうか.

頭の中がぐるぐるしたのは,建物の縦の線が曲がっているからですね.

Fujifilm X-E2, Voigtländer NOKTON Classic 35mm F1.4

F1.4, SS1/60, ISO400; Film simulation, Classic chrome

Fujifilm X-E2, Voigtländer NOKTON Classic 35mm F1.4

F1.4, SS1/240, ISO200; Film simulation, Classic chrome

Fujifilm X-E2, Voigtländer NOKTON Classic 35mm F1.4

F1.4, SS1/1000, ISO200; Film simulation, Classic chrome

Fujifilm X-E2, Voigtländer NOKTON Classic 35mm F1.4

F2.8, SS1/50, ISO200; Film simulation, Classic chrome

Fujifilm X-E2, Voigtländer NOKTON Classic 35mm F1.4

F2.8, SS1/6000, ISO200; Film simulation, Classic chrome

クローズフォーカスアダプターをグリグリ回して撮りました.

Fujifilm X-E2, Voigtländer NOKTON Classic 35mm F1.4

F1.4, SS1/60, ISO2000; Film simulation, Classic chrome

Fujifilm X-E2, Voigtländer NOKTON Classic 35mm F1.4

F1.4, SS1/60, ISO400; Film simulation, Classic chrome

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?