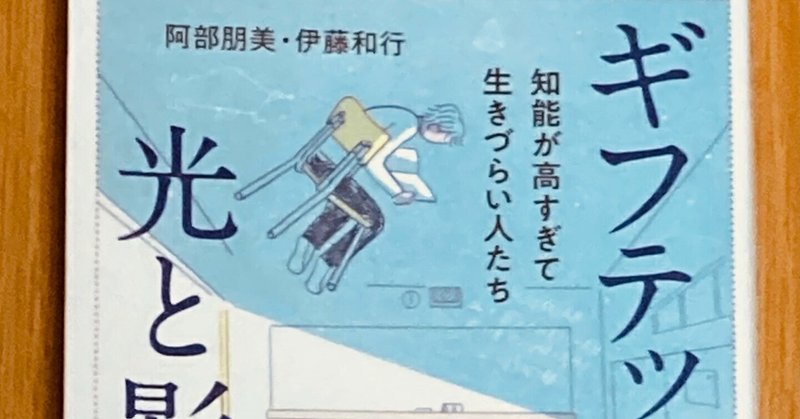

ギフテッドの光と影_20231123

図書館に本を返しに行ったときに新刊の棚に並んでいた本を読了。

いわゆるIQが高い「ギフテッド」の人たちが、IQが高いがゆえに日々の暮らしで苦労している様子を追ったノンフィクションで、朝日新聞の連載に加筆されたものだそうです。

第1章で様々なケースの当事者を取り上げ、後半では日本におけるギフテッドと呼ばれる人への英才教育の過去や他国との比較、そして日本の教育現場の現状をレポートしていくといった流れ。

何か解決策を提示するものではないけれど、読み終わって「ふーんなるほど」と当事者の苦悩や同調圧力強めの教育現場の問題点が見えてくる内容です。

読後感としては、「ギフテッド」とひとくくりにすること自体が難しいのでは?という感覚です。

もちろん、凡庸な我々と違う人々という意味でひとくくりにすること自体は否定しませんが、書籍の中で紹介されたケース含め、彼らの持つ特異な才能は多様であり、さらにその才能の突出具合にも凸凹があるにもかかわらず「ギフテッド」としてまとめて語ろうとする展開に無理があり、ある程度類型化はできても、結局ケースバイでしか対応できないのではないかと思った次第です。

ついでにいうと、あとがきで「特異な才能があっても特異ではなく一人の人間だ」的なことを述べているのが、「あー朝日新聞の記者っぽいな」と思ってしまいました。←多分に偏見あり(笑)

ひと言で「ギフテッド」と言っても、全般的に高い知能をもつ「英才型」と発達障害を併発している「2E型」があるのですが、いずれにしてもIQ高いってことは普通の子どもとは明らかに違うわけですから、金太郎飴教育を是とする日本の義務教育では絶対にカバーできず、本人も他の生徒も教師もみんなで居心地の悪さを感じ続けてしまうので、その意味では無理せずにホームスクール含め適切な環境においてあげることが肝要だと思います。

そして、自分自身が他者と違うことを認識し、その違いを受け入れて、本人が望むのであれば、その突出した部分を伸ばすカリキュラムを組んでくれる専門的な環境に身を置くこと、そしてそれが国益につながる研究などに利用されていくこともあながち間違いではないと思います。

たとえモルモットと言われようと、本人が居心地がよければよいわけですから。

私は典型的な凡人ですし、彼らの苦悩も文字ベースでは理解しましたが、本質的には到底理解できないので、上記のような無責任な感想を抱いてしまいました。

最後に、もう少し理解を深めようとググったら、わかりやすい解説ページがありましたので参考までに。

< ギフテッドとは? byブレインクリニック>

https://tokyo-brain.clinic/psychiatric-illness/dd/6069

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?