いいキャッチフレーズは、行く先を決めます。

言葉には目的があります。使い道が意図され、用意されています。言葉の有用性ですね。

その代表的なものが、広告のキャッチフレーズです。キャッチフレーズには、文字通り人の目をキャッチし、共感させる目的があります。短い言葉で、その目的をかなえようとするのですから、コピーライターは大変です。

Web広告では、キャッチフレーズの効果をテストすることもありますし、その効果を数値化する場合もあります。言葉という、曖昧模糊とした、属人的な、多様性を持った、座標軸が定かではない、感性の塊のようなものを、数値化する。ある意味、無理筋な鋳型に言葉を流し込もうとしているわけです。しかし、広告がビジネス領域にある以上、当然のことだとも言えるでしょう。効かない言葉を、何億何千万ものコスト(広告費)をかけて、世の中に出す企業はもうありません。

有用性を数字に換算しなくても、優れたコピーライターは、言葉が向かう先を「認知」しています。そして、その役割を「予見」しています。見えない価値を「発見」しています。

例えば、山手線のA駅の近くに、五十年続いている「よしかず豚肉専門店」という店があったとします。そこのトンカツ定食は美味しいことで有名ですが、ファンが男性高齢者に偏っているとします。要は、もっと若い人、若いママ、親子連れにも来店してほしい状況です。

さて。どんなキャッチコピーが打ち合わせで出るでしょうか。仮想で出してみましょう。

駅前のよっちゃん、行こう。

店名長い→若い人来てほしい→愛称必要!

チェーン店のトンカツしか知らない君へ。

若い人は入りやすい店に入りがち→味で店を選ぶ習慣が必要!

うちは、豚専。

専門店だから豚肉を知り尽くしている→「ぶたせん」と呼称してもらう!

駅前大開発に負けずに、頑張ってきました。

激戦区で生き残った料理店→その心意気を応援・共感してもらう!

とまぁ、思いついたキャッチコピーを出してみました。それぞれに、向かう先があることに気づいてもらえると思います。この向かう先が大事で、実は、「言葉そのものの美しさ・正確さ・わかりやすさ」は、二の次と言っていいのです。

例えば、「駅前のよっちゃん、行こう。」の「店名長い→若い人来てほしい→愛称必要!」がまず大事で、この考え方が行く先を決めるのです。ですから、次の段階として、「駅前のよっちゃん」でいいのかどうか、という吟味が始まるわけです。

「よし!よしかず、行こう。」の方が元気があるかな。

「よし、行こう!よしかず、行こう!」の方が語呂がいいかな。

「元気がない日は、よっちゃん、行こう!」と気分を加えたり。

「よっちゃん、と呼んでくれ!」と店側からの呼びかけにしたり。

そんな言葉違いをさまざまに磨いていくわけです。

よく、コピーライターを言葉を書く人と思っている人がいますが、かなり間違っています。正しく定義すると、コピーライターは「目的をかなえるための考え方を決める人」ということになります。

さらに。理解を深めるために言います。

コピーライターは、言葉という部分解を出すのではなく、広告の行く先という全体解を、言葉によって、導き出す人です。

その広告が有用なものになるかどうかのキーを握っています。特に、広告の価値が揺れ、不明瞭になりがちな「今」にとって、欠くべからざる羅針盤になれる人なのです。そして、コピーライティングとは、その本質価値を見つける技術だと思っています。

目的という行く先を考えるには、社会やそこに生きる人のことをリアルに掴み取っていないといけません。生活者であることを片時も忘れない。それが求められます。その意味で、つかむことがなかなか難しい感性領域も含んだ、マーケターであると言えるでしょう。

僕が、出版した「これから、絶対、コピーライター」は、そんな誤解を変えたい!との思いから生まれた本です。そのなかからの抜粋を、一言だけ、書きます。理解していただければ、嬉しいです。

「コピーライターは社会のための発見業です」

(了)

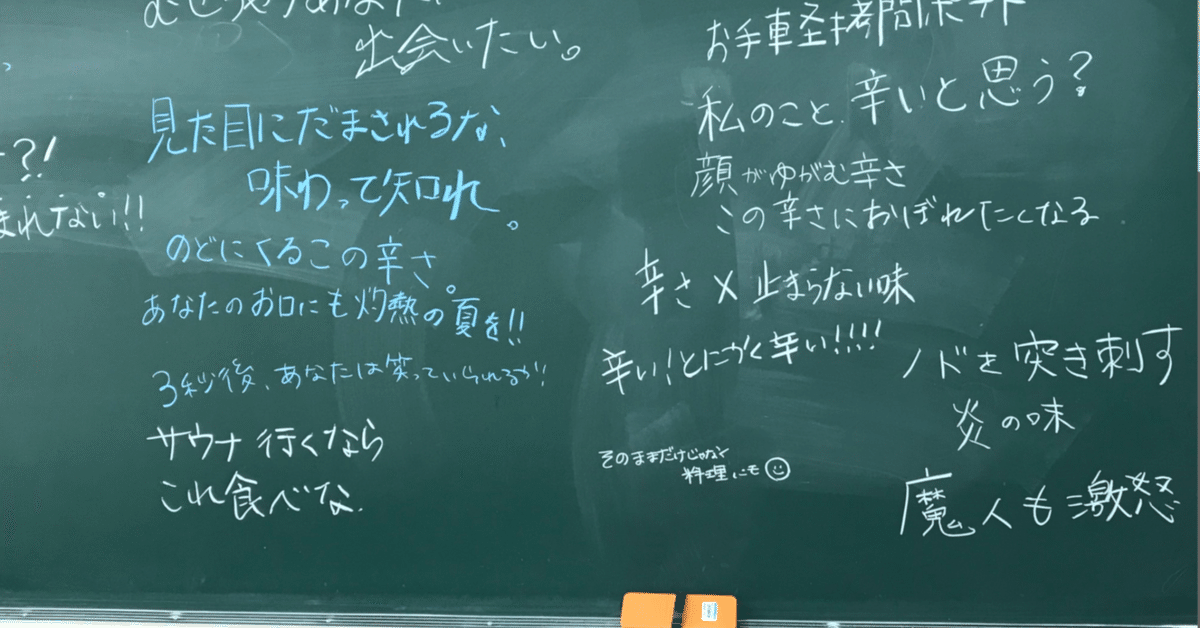

photo: 文教大学「コピーライティング」演習の黒板。みんな何かを発見しようとしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?