3月31日のワクチンの効き目

はじめに

前回の投稿「ワクチンの効き目」では接種を開始してから6週間以上経過した50ヶ国の感染状況を6種類に分類比較して、ワクチンが効いているのかを考察した。その結果、同じワクチンでもその効き目は国によって違うということがわかった。特にイギリス、フランス、ドイツでの状況を比較することで、一つのワクチンは特定の株にしか有効ではない可能性が出てきた。

4月になって日本を含め、12ヶ国がワクチン接種接種開始後6週間を経過したので、これらの国々の状況も加えて、改めてワクチンについて考察する。

接種ワクチンの種類はあまり増えていない

3月10日の時点で接種されたワクチンは、アストラゼネカ、モデルナ、ファイザー、スプートニク、ジョンソン、シノバック、シノファーム、バーラト製の8種類であった。ロシアでは3月1日からエピバックと言うワクチンの接種が始まった。サノフィ、ノババックス、キュアバックといったワクチンも注文されているが、GitHubによれば、3月31日の時点で接種された様子はなさそうである。

感染係数

前回の投稿では、ワクチンの効き目を測定比較するにあたって、「感染係数」を定義した。「感染係数」とは、ワクチン接種を開始した週の感染速度(その週の平均の新規感染数)を100とした時の、ある週の感染速度の値のことで次の式で計算できる。

例えば、日本がワクチン接種を開始した2月17日の感染速度は1547.0であった。。翌週2月24日の感染速度は、1207.4であったので、日本の2月24日の「感染係数」は次の計算から78.0になる。

「感染係数」が100未満ならば新規感染は接種開始時よりは減っていることを意味し、100以上なら新規感染が増えていることを示す。ただしあくまで数の比較なので、アメリカなどのように接種開始時の感染速度が22万ならば、感染係数が50になったとしても11万の新規感染がいることになる。

係数の高い国低い国

3月10日では、主要50ヶ国中25ヶ国が感染係数が100未満、25ヶ国が100以上と半々であった。3月31日では、下の表のように、主要63ヶ国中29ヶ国が感染係数が100未満、34ヶ国が100以上となった。

太字の国は3月31日にワクチン接種開始後6週間を経過した国で、今回初めてリストアップした。国名の次の数字が3月31日の感染係数である。数字の横に↑の記号あるものは、3月10日の係数に比べて増加(悪化)したことを示す。青字の国は3月10日の係数が100未満であったが、3月31日では100を超えてしまったところで。逆に赤字の国は3月10日の係数が100以上であったが、3月31日では100を切ったところである。

3月10日に感染係数が100未満だった25ヶ国の中で、3月31日の感染係数が3月10日の感染係数よりも低くなった国は、ポルトガル、デンマーク、パナマ、イギリス、メキシコ、ロシア、スロバキア、インドネシアの8ヶ国のみで、残り17ヶ国は全て感染係数が上昇した。中でも、エクアドル、クロアチア、ルクセンブルグ、アルゼンチンは上昇しすぎて、感染係数が100を超えてしまった。これは、接種開始めよりも新規感染者が増えてしまったことを意味する。ドイツ、スウェーデン、オランダは係数が90を超えた。100を超えるのは時間の問題であろう。今回追加した国のうち、アルジェリアとドミニカ共和国の3月31日の感染係数が3月10日の感染係数よりも低かった。

3月10日に感染係数が100以上だった25ヶ国の中で、3月31日の感染係数が3月10日の感染係数よりも低くなった国は、イスラエル、チェコ、ペルー、イタリア、オーストリア、UAE、フィンランド、ブルガリアの8ヶ国であった。イスラエルとチェコは十分に低くなり、係数も100以下になった。今回追加した国はいずれも接種を開始してから数週間は感染係数が100未満であった。

前回、3月10日では「中東諸国の感染係数の大きさが目を引く」と書いたが、この傾向は、いまだに当てはまるようである。特にオマーンは係数が1200を超えた。これは接種開始前の12倍の新規感染数になったことを意味する。中東諸国の中で3月31日の感染係数が低下した国もイスラエルとUAEのみである。

減少継続と増加継続

感染係数が100未満だからといって感染が収まったわけではないし、100以上だからといって感染爆発が起きているわけではない。大切なことは、その継続性、つまり、感染係数の減少が長く続くことが大切である。多少の上下があっても全体的に感染係数が減少傾向にあれば、ワクチンとの相関があると判断して良さそうである。逆にまた全体的に上昇傾向ならば、その国で流行している株にワクチンの効果が低いということが考えられれる。

3月31日時点での、ワクチン別の感染状況をグラフにした。縦軸は感染係数でこれは奇数2の対数表示になっている。中央の横線は感染係数100を表し、目盛りが一つ上がると感染係数が2倍、下がると半分になる。横軸は減少または増加か継続する週数である。左へ行くほど減少が長く続いている事になる。

グラフで、左下の区画にいる国々は、感染係数も小さく、しかも減少しつつあるので、感染状況が改善されている国である。3月10日にはこの区画に10カ国あったが、31日はインドネシア、メキシコ、ドミニカ共和国、ロシア、イギリス、イスラエル、ポルトガルの7カ国と減ってしまった。

グラフの中央より右には3月31日に係数が減少から上昇に転じた国がプロットしてある。この中では、中国はここ1ヶ月増減を繰り返しているが、モロッコ、南アフリカ、アルジェリア、ボリビアは数週間減少が続いて31日のみ増加になった。このまま増加が続くのか、それとも一時的な現象で、翌週から再び減少傾向になるのか気になるところである。

また、記号の丸はファイザーを主に使っているところ、四角はスプートニク、三角はシノバック/シノファームを使っているところである。赤系の色はファイザーを主に使っているところ、青系はアストラゼネカ、緑系はスプートニクまたはシノバック/シノファームを使っているところである。

中国製ワクチンを接種している国の中でグラフの左下にいる国はインドネシアとドミニカ共和国の2つであるが、両国とも、アストラゼネカも接種している。その他の中国製ワクチンを接種している国はグラフの右か上にいるので、中国製ワクチンはあまりきていないのではないかと思われる。同じことがロシア製インド製ワクチンにも言える。

新しいグループ分け

前回は感染係数の増減の仕方を調べて次の6グループに分類した。今回新たな傾向が出たので、再分類をする。具体的には、3月10日の第4、5、6群をそれぞれ、第6、7、8群とし、4、5群を新たに設置した。内容は以下の通りである

第1群。ワクチン接種開始後、感染係数が100未満を維持している国

第2群。ワクチン接種開始直後の数週間は感染係数が100以上であったが、それ以降は100未満を維持している国

第3群。ワクチン接種開始直後の数週間は感染係数が100未満であったが、その後少なくとも一度100以上になり、3月31日は再び100未満になった国

第4群(新設)。ワクチン接種開始直後の数週間は感染係数が100以上であったが、その後少なくとも一度100未満になりまた100以上になるも、3月31日は再び100未満になった国

第5群(新設)。ワクチン接種開始直後の数週間は感染係数が100未満であったが、その後少なくとも一度100以上になりまた100未満になるも、3月31日は再び100以上になった国

第6群。(旧第4群)ワクチン接種開始直後の数週間は感染係数が100未満であったが、それ以降は100以上を維持している国

第7群。(旧第5群)ワクチン接種開始直後の数週間は感染係数が100以上であったが、その後少なくとも一度100未満になり、3月31日は再び100以上になった国

第8群。(旧第6群)ワクチン接種開始後、感染係数が100未満になったことがない国

すべての国はワクチン接種を始めた翌週は係数が100以上になるか100未満になるかのどちらかである。100未満なら第1群に、100以上なら第8群(旧6群)に分類される。第1群で感染状況が悪化して、係数が100以上になったら第6群(旧4群)になる。そこで、感染状況が好転して係数が再び100未満になれば第3群になる。そこで感染状況が再び悪化して係数が100以上になれば新しく設置した第5群である。感染係数は上下を繰り返すものなので、第5群で感染状況が好転した時は新しいグループではなく、第3群に分類することにする。

同様に第8群の国の係数が100未満になれば第2群になる。その国の係数が再び100を越えれば第7群に移る。さらにそこで係数が再び100未満になったものが新しく設置した第4群である。ここで感染状況が悪くなれば第7群に戻る。

途上国ではファイザーのワクチンが供給されない

3月31日時点で第1群を形成している国は、スイス、デンマーク、スロバキア、オランダ、パナマ、スウェーデンである。

3月10日には第1群に分類されていたクロアチアは、2月半ばから係数が上昇し始め、3月31日にとうとう100を超えたので第6群に移動した。スウェーデンは3月10日は第3群に分類したが、Worldometer で感染数の修正があり、計算し直したところ、接種開始後から感染係数が100を超えたことはなく、第1群に分類し直した。

第1群に分類された国のうちヨーロッパの国々はではいずれも2月半ばから感染係数が上昇し始めた。特にスウェーデンとオランダは31日には、100に近くなった。スイスも一時期係数が25を切ったが、31日は45まで上昇した。デンマークは31日に係数が下がった。スロバキアは3月に入って再び係数が下がり始めている。中米のパナマは微増微減を繰り返しながら、全体的には係数は減少している。

3月31日に追加した国のうち、ネパール、ボリビア、モロッコ、アルジェリア、ドミニカ共和国、南アフリカが第1群に入る。しかし、ドミニカ共和国以外は感染係数が上昇しつつある。

3月10日に第1群にリストされた6ヶ国全てで、ファイザーのワクチンを接種している。スロバキアはファイザーのみを接種している。スイスとデンマークはモデルナも、オランダもモデルナとアストラゼネカも接種しているが、ドイツなどと同様ファイザーの接種率が高いと思われる。3月31日に追加した国々では、ボリビア、アルジェリアがスプートニク、ネパール、モロッコ、ドミニカ共和国がアストラゼネカ(モロッコはシノファーム、ドミニカ共和国はシノバックを併用)、南アフリカがジョンソンで、ファイザーを接種している国はない。

いわゆる途上国ではCOVAXによるアストラゼネカの供給の他に、ロシアや中国からの提供はあるが、ファイザーは供給されないようである。

「中国製ロシア製も抑制効果がある」に疑問が出てきた

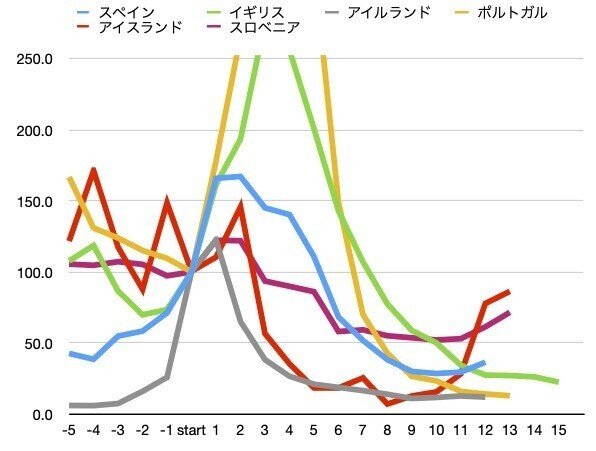

3月31日で第2群に属する国はイギリス、ロシア、コスタリカ、スロベニア、ポルトガル、アイスランド、アイルランド、中国、スペイン、インドネシア、シンガポール、メキシコの3月10日から引き続き第2群に属する12ヶ国と、今回第8群(旧第6群)から移ってきたイスラエルと合わせて13ヶ国である。メキシコは前回第3群に分類したが、データ処理のミスがあり、修正したところ、第2群に分類しなおした。

中国はAFPのニュース(https://www.afpbb.com/articles/-/3324680)では2021年1月1日から接種開始となっていたが、Githubでは12月15日には150万人が接種していることになっている。どちらが正しいのであろうか。しかし、どちらの日から始まったとしても、中国の感染係数の変化の仕方は、接種開始直後に急上昇したが、やがて100未満になりそれを維持しているという、第2群であることには変わらない。

第2群で感染係数の減少が続いている国は、イギリス、ロシア、ポルトガル、インドネシア、メキシコと今回移動してきたイスラエルの6ヶ国である。

イギリスではファイザーも接種しているが主力はアストラゼネカである。ロシアではスプートニクに加え、3月1日からエピバックが追加された。インドネシアではシノバックに加え、3月22日からアストラゼネカの接種が開始された。メキシコではファイザー、アストラゼネカ、スプートニクが接種されている。ポルトガルとイスラエルではファイザーとモデルナが接種されている。イギリス、ポルトガル、イスラエルは摂取開始直後感染係数が300近くまで上がったが、それぞれ、アストラゼネカ、モデルナを追加して以降、順調に感染係数を減少させている。

3月10日に第2群にいたアルゼンチンは2月末から感染係数が増加し始め、3月24日には係数が100を越えたので、第7群に移動した。アイスランドも2月末から感染係数が急増し、31日は係数が80を超えた。スペイン、スロベニア、アイルランド、中国、シンガポール、コスタリカも3月半ばから感染係数が増加している。中国とアルゼンチン以外では、ファイザーが主に接種されている。アイスランド、スペイン、アイルランドではモデルナとアストラゼネカが、シンガポールではモデルナが、スロベニアではアストラゼネカが合わせて接種されている。

アルゼンチンでは新型の変異株が発生しているかもしれない

第2群から漏れたアルゼンチンではスプートニクを接種していたが、3月8日からアストラゼネカとシノファームを追加した。その時以降、感染係数が増加に転じた。また、4月3日にはアルゼンチンのフェルナンデス大統領が新型コロナに感染したと言う報道があった。読売新聞(https://www.yomiuri.co.jp/world/20210404-OYT1T50193/)によると、「37.3度の熱と頭痛があるが元気だ」とのことなので、軽症といえよう。しかし、大統領は1月にスプートニクの第一回接種、2月に第二回の接種を終えているとのことなので、時期的に十分な量の抗体を生成しているはずである。従って、理論的には新型コロナに感染しないはずである。

それにもかかわらずフェルナンデス大統領が新型コロナに感染したのかには次の二つの理由が考えられる。

まず第一に、フェルナンデス大統領がスプートニクの効かない変異株に感染した可能性があることが考えられる。前回イギリスとフランスの感染状況の比較から、イギリスで開発されたアストラゼネカのワクチンはイギリス変異株に強く、アメリカ、ドイツ、中国で開発されたファイザーはそうではないと言う可能性があると結論した。同じように、ロシアで開発されたスプートニクはロシアで流行してい流であろうと考えられる中国原種株、或いは、ロシア変異株というべきものには効果があるが、それ以外には効果がないことは十分に考えられる。

第二にワクチンの接種が十分でなかったことが考えられる。スプートニクは新しい方法の一つであるバイラルベクター方で製造されている。二回の摂取で十分な効果がある宣伝されていたが、効果が出るまでには、実は三回、或いはそれより多くの接種が必要だったかもしれない。しかし、スプートニクに開発元であるロシアでは感染係数が減少し続けているので、二回の接種で十分な効果が出ると思われる、従って、フェルナンデス大統領がスプートニクの効かない変異株に感染した可能性が高い。実際アルゼンチンではここ数週間感染係数が増加しているので、スプートニクの効かない変異株が流行している可能性がある。これは、イギリス変異株である可能性もあるが、アルゼンチン固有の変異株の可能性も捨てられない。

係数が増えたり減ったりで新しいグループ

3月10日に5ヶ国あった第3群はすべての国で感染係数を増加させた。ルクセンブルグとエクアドルは感染係数が100を超えたので、新しい第5群に分類し直した。その結果、第3群はに属する国はアメリカ、カナダ、ドイツの3カ国になった。冒頭でも述べた通り、ドイツでは感染係数が90を超え、来週は100も超えるのではないかと予想される。

新しい第4群には旧5群(新7群)と新第5群に分類された国で係数が改善し、100を切った国が属することになる。旧第5群に分類されていたチェコが、今回第4群に分類された。

新しい第5群には3群の国で係数が悪化し、100を超えた国が新第5群に属することになる。今の所ルクセンブルグとエクアドルが属する。両国は全体的には感染係数が増加しているように見える。

ファイザーの接種率が高くなると、感染係数が高くなる

EU諸国ではほとんどの国がファイザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチンを接種しているが、ファイザーが多くを占める。GitHubによれば3月31日のファイザーの接種率はチェコで77.3%、ドイツで74.5%、アイスランドで67.9%、イタリアで75.4%、ルーマニアで81.2%、アメリカで51.2%である。

次のグラフは上記6ヶ国のファイザーの接種率と感染係数の関係を表している。

全くデータ数が足らないが、これにファイザーの接種率が高くなると、感染係数が高くなるという相関関係があることが示される。

ファイザーは国によっては効果がないかもしれない

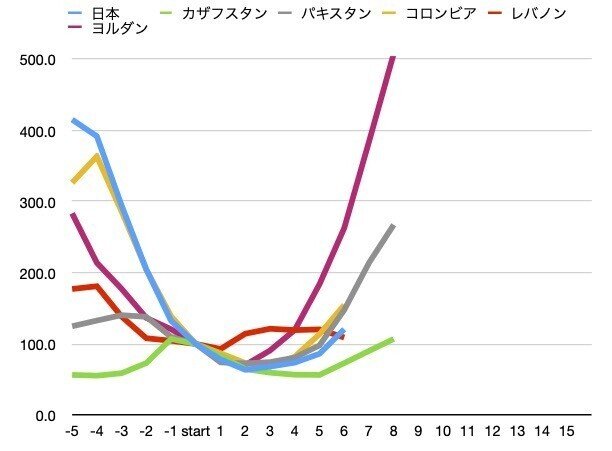

新第6群は旧第4群である。サウジアラビア、ベルギー、ブルガリア、セルビア、オーストリア、トルコ、インド、ブラジル、アゼルバイジャン、バングラデシュの10ヶ国に、第1群からクロアチアが、第3群からルクセンブルグとエクアドルが移ってきた。また、新規にヨルダン、カザフスタン、パキスタン、レバノン、コロンビア、日本が新たに加わり、19ヶ国と倍増になった。第1群の国々で感染係数が上がっている国も多く、いくつかは来週中にも第6群に移動する可能性がある。

新第6群に属する国ではレバノンが少し下げた程度で、他は全ての国で感染係数が上昇している。

この中ではインドでは自国で開発したバーラトと、アストラゼネカを委託製造して接種している。またインド製のワクチンをCOVAXプログラムを通して、バングラデシュ、ネパールなどに提供している。バングラデシュはインドと同じ第6群だが、ネパールは第1群である。

インドやバングラデシュのようにファイザーを接種していない国には、トルコ(シノバック)、ブラジル(シノバック、アストラゼネカ)、アゼルバイジャン(スプートニク、アストラゼネカ)、カザフスタン(スプートニク)、パキスタン(アストラゼネカ、スプートニク、シノファーム)の8ヶ国がある。

それ以外の国はファイザーを接種しているが、ファイザー単独は日本、レバノン、クロアチアのみで、ベルギー、オーストリア、ブルガリアはモデルナとアストラゼネカを、サウジアラビアはアストラゼネカを、ヨルダンはシノファームを、コロンビアはシノバックを、セルビアはスプートニクとシノファームを併用している。

新しく第6群に分類した6カ国のうちヨルダン、レバノン、コロンビア、日本でファイザーが接種されている。ヨルダンとコロンビアでは中国製も使われているが、日本とレバノンはファイザーのみである。カザフスタンではスプートニクのみが、パキスタンではアストラゼネカ(インド製)、スプートニク、シノファームが接種されている。

3月31日に新しく追加した13カ国はペルーを除いて接種開始直後に感染係数が100未満になっている。そして、ファイザーを主に接種している国はすべて、6週間以内に感染係数が100を上回った。

中国は怪しい

ファイザーを接種していない国で、感染係数を上げたところはカザフスタンとパキスタンで、両国とも中国と国境を接している。

私はカザフスタンとキルギスの統計から、昨年7月頃に中国から数万人規模の感染者がカザフスタン及びキルギスに入国してきたと考えている。当然中国ではこの感染者を発表していないが、カザフスタンとキルギスが大量の感染数と死者数を公表した後、両国で謎の肺炎により死者が増えていると報道した。それを受けて、カザフスタンとキルギスは統計の数字を、自然な形になるように変更しているので、その可能性は高いと言える。おりしも当時は中国政府によるウイグル人弾圧が強化されており、ウイグル人の間で感染大爆発が起こったが、満足な医療の受けられない、あるいは、新型コロナに関してなきか特別なことをされていたウイグル人たちが大量に脱走したのではないかとと考えている。すなわち、カザフスタンで流行しているものはウイグル変種株というべきものではないか。それにはスプートニクは効かないのではないかと考えられる。

ワクチンなしでも感染係数は下がったかもしれない。

下の図は第6群の国のワクチン接種開始5週間前からの感染係数の時系列グラフである。ワクチン接種を開始したのは、横軸の -1 から start の間である。

ここから、エクアドル、ブラジル、カザフスタン以外の16ヶ国では、感染速度が減少している最中にワクチン接種を始めたことがわかる。ワクチンの効果は接種開始後すぐに出るものではなく、大抵は二回目の接種以降、少なくとも6週間ほど経ってからである。また、ワクチンも品薄で、接種できる人も医療従事者など限られているので、ワクチンの影響で摂取開始後6週間以内に感染数が減少することは考えにくい。従って、これらの国々の摂取開始後6週間以内の減少は、それ以前の減少期が継続した可能性も考えらる。要は元々減少傾向であったから、ワクチン接種を開始しても減少が続いたということである。しかし、接種開始後6週目までに係数が増加に転じている。この時期はまだワクチンの効果は十分ではないとされている。多くのメディアで言われているように、ワクチンを接種を始めたからもう安心と感ちがいをして、感染予防を怠ったのではないか。

第1群と第3群の国も、第6群同様、接種開始直後の数週間は感染係数が下がっていると言える。これらの国々の接種開始前5週間前からの時系列グラフは次の通りである。

これらの国ではいずれも、第6群とは逆に接種開始前は感染係数が上昇していた。パナマ、デンマーク、スウェーデン、ドイツは接種開始の週から感染係数が減少に転じ、アメリカ、カナダは接種開始の翌週から感染係数が減少した。これらの国々はワクチンが接種当初から効果があったといえなくもない。スイスとオランダは接種開始の前の週から減少を始めていたので、第6群の国々と同様、たまたま感染縮小中にワクチン接種が始まった可能性もある。スロバキアはスイスと同様に接種開始の前の週から減少を始めていた。しかしスロバキアは元々感染係数が低く、むしろワクチン接種の週に感染者数が前週の2倍に増えた。翌週からは感染係数が接種開始前のレベルに戻ったが、ワクチンがなければ、この感染者倍増がなかったかもしれない。

ワクチン無しなら逆に感染係数が下がったかもしれない

3月10日に第7群に属した国で、31日もまだ属しているている国は、ポーランド、ルーマニア、イタリア、ノルウェーの4カ国である。チェコは3月初旬から感染係数が下り始め、31日に100未満になったので、第2群に移動した、一方、アルゼンチンが第2群から移り、同じく南米からペルーが3月31日から追加され、6カ国になった。イタリアとノルウェーはチェコ同様に感染係数を下げているが、ポーランド、ルーマニア、アルゼンチン、ペルーは感染係数をあげている。

アルゼンチン以外はEU加盟国なので、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカを接種している。ポーランドとルーマニアは感染係数をあげているが、今回移動したチェコ、イタリア、ノルウェーは感染係数を下げている。今回追加されたペルーはシノファームを接種している。

第7群の接種開始以前からの感染係数の時系列グラフを見れば、ポーランド、イタリア、ルーマニアでは接種開始前は感染係数が減少しており、接種開始の週も下がった。しかし、その翌週からは増え、その後減少傾向となる。もしかしたら、接種をしなければずっと減少傾向であったかもしれない。

第2群は第7群と同じような感染係数のグラフを持つ。両者の違いは3月31日に100未満かそうでないかだけである。第2群で感染係数が接種開始前に減少していたところは、イギリス、スロベニア、ポルトガル、コスタリカの4カ国である。ポルトガルとコスタリカは接種開始の週は係数が下がり、その後上昇した。イギイスとスロベニアは接種開始の週から上昇に転じた。これらの国も接種を始めなければ減少を続けていた可能性がある。

第8群。ワクチン接種開始直後から係数100未満位なったことがない国は、カタール、UAE、クウェート、オマーン、バーレーン、フランス、フィンランド、ハンガリー、チリの9ヵ国である。

イスラエルは係数が最高で283.3まで上がったが、4週目から減少に転じ、3月31日にはついに100を切ったので、第2群に移した。UAEとバーレーンは2月末から減少していたが、3月に入って、再び上昇に転じた。フランスとフィンランドは31日は減少したが、それ以前は長く係数が上昇していた。それ以外の国は感染係数の上昇の勢いが全く衰えを見せない。

中東ではファイザーを中心に接種されている。他にはアストラゼネカ、中国製、ロシア製なども接種されている。チリではファイザーとシノバックが接種されている。ハンガリーでは、ダイザー、モデルナ、アストラゼネカ、シノファーム、スプートニクと5種類使われている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?