族車の作品が影響受けた本 その3

2021年12月12日まで北杜市のHOKUTO ART PROGRAM Ed.1にて

私たちのHUMAN AWESOME ERRORの作品が展示されています。

前回からの話を続けます。「工藝族車」はモノの作品ではなくて活動が作品なので、活動の時間の中で影響を受けていく要素があり、その一部が何冊かの本です。これらの本はいずれも族車というアンダーグランドカルチャーだけでなく、私たちが今生きている時代がどういう空気なのかを語りかけてくるものです。

その2. 暴走族のエスノグラフィー | 佐藤郁哉

私たちも「ゾーンに入る」という言葉を日常的に使うようになりました。

ウェルビーングという視点でも無我夢中になって時間を忘れるほど集中している状態を把握することの大切さが語られます。

いわゆる「フロー状態」と言われる人間の感覚について、シカゴ大学のミハイ・チクセントミハイという第一人者がいます。その弟子が「フロー状態」の研究を引き継ぎ、出身地の日本で暴走族を研究対象として、京都の右京区のチームと日常を共にしながら調査した論文がこの本です。

機械学習でファッションに革命を起こそうとしているスタートアップの代表から教わりました。

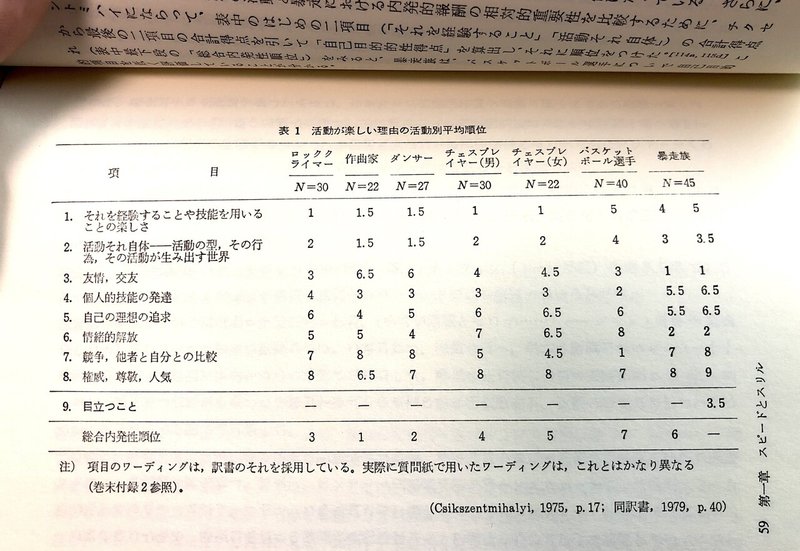

私たちの工藝族車のプロジェクトメンバーの言葉を借りれば、「警察からは追われ、先輩からは目をつけられ、他のチームから敵対され、失うものばかりで何も得しない」と笑い飛ばしながら語られる暴走、なのになぜハマるのか。活動中どんな時に高揚感を感じるか、どんな感覚に似ているのか、暴走族の他に、ロッククライマー、テニスプレイヤー、チェスプレイヤーなどの(マインド)アスリートに同様の調査をした比較から、暴走行為によるドーパミンの源泉を淡々とあぶり出そうとしています。

また、演劇の設定をメタファーとして借りながら、ニュースとして報じられるテレビや取材される雑誌などへ、彼らはどんな役を演じて表現しようとしているのか、という社会学的な見地からもメスが入ります。

チーム名の付け方からも、 寿辺苦絶悪(スペクター)のような露悪的な文字、〇〇連合のような規模を示す文字、紫陽花、大欄蜘蛛(タランチュラ)のような優美さなどに分類しながら、逆説的な「では暴走族っぽくない名前は何か」という問いかけから見えないミームを浮き彫りにする手法は、都築響一さんの夜露死苦現代詩とは違った理性的な地下文化の迫り方として度肝を抜かれました。

80年代の全盛期の暴走族を取材しているため、文化継承にコンセプトが移行した旧車會以降と、SNSの普及した現代では大きな差異も確認でき、「集会」の日時を公衆電話も使わず口頭で伝達し、それゆえに情報の重みが絶対だった時代と、「ナイツー(ナイトツーリング)」がZenly等の位置情報共有アプリで帰属意識も仲間意識も希薄なままなんとなく集まっていく現代のあり様の違いなど、何が変わって何が変わらないのかを確認するためにも有用な文献でした。

その4に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?