現在の世界を予見した天才的ミステリー作家、打海文三の世界

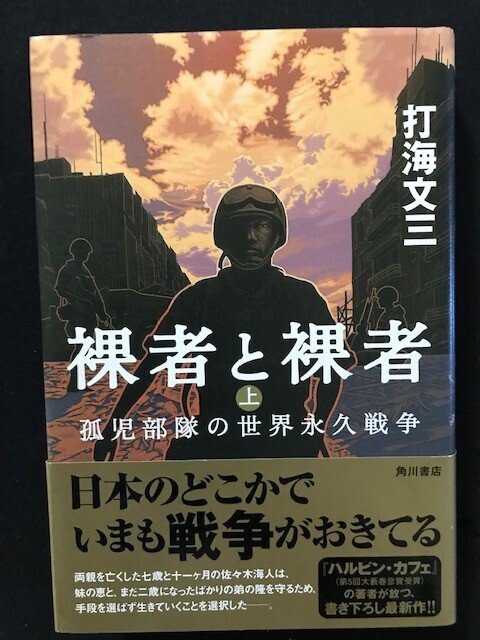

2019年1月元旦の日本経済新聞の文芸欄で、文芸評論家の池上冬樹さんが、「平成ベスト5」の小説として、打海文三の「裸者と裸者、愚者と愚者、覇者と覇者」の「応化戦争記シリーズ」を選んでくださった。

池上冬樹さんは、この小説を「いまなら孤児たちを主人公にしたライト・ノベル風戦争小説といえるだろう。孤児たちは戦争の被害者ではなく、戦争を推進するアナーキーな存在として捉えられているが、実に現代的だ。作者の急逝で断絶したが、いまなお予見にみちている」と絶賛されている。

打海文三が急逝してから10年以上経つのに、いまだ打海文三の根強いファンがいることがわかってとても嬉しかった。それで、打海文三の愛読者の方々と「打海文三の世界」を共有したくなり、若干の思い出をまじえて、この一文を書いてみることにしました。

2007年7月28日午後、わたしは、新宿の喫茶店で打海文三と会い、小説をどのように書いたらいいのか、小説作法を教えてもらったことがあるのです。

そのなかで一番印象に残っているのは、小説というのは、誰かに向かって書く、誰かにこの話を伝えたい、というのが大切で、自分は13歳の少女に向かって、君の知らないこんな世界があるよ、と伝えたいと語っていたことでした。

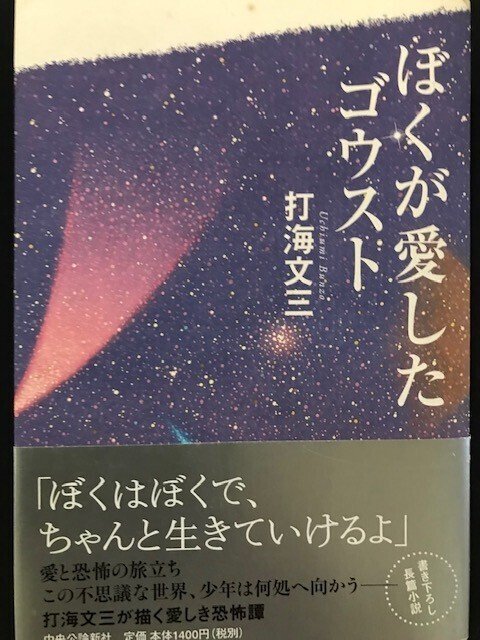

わたしは、彼が年若い13歳の少女に向けて書くといったことに驚きましたが、それはなぜかと問わなかったように記憶してます。いま、どうしてかと考えてみますと、応化戦争記シリーズでも登場人物は少女や少年で、彼らは戦争の被害者としてではなく加担者として描かれ、また2年かけて書いたという、大藪春彦賞を受賞した名作「ハルビン・カフェ」でも街で客を物色するルカはわずか6歳なのです。みな、切ないくらい若いのです。

そしてわたしは、そうした彼女たちのなかに、彼の優しさと母親にたいする尊敬と憧れを見るのです。彼の小説のなかに、パンプキン・ガールズという女の子のマフィアが登場しますが、なぜか私は若い頃、稲城市の彼の実家を訪れたとき、庭に一杯にツルが広がるカボチャを思い出すのです。そのカボチャは彼のお母様が植えられたそうです。

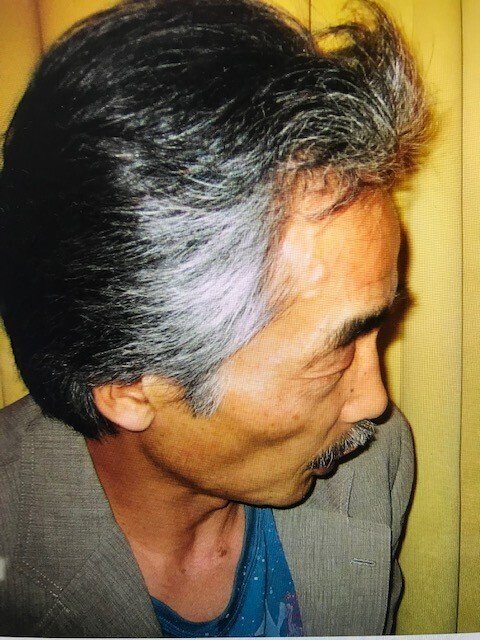

当時の彼は、薄茶のブレザーの袖口をまくり上げ、少しはにかんだような、涼しげで穏やかな目をしていて、何かに堪えるように寡黙に世界を凝視しているような様子が、いまでも鮮明に思い出されます。

もう一つは、彼が言っていたことで印象深いのは、アンビバレントな人間が好きだと言っていたことです。実際、彼の作品には、悪にまみれながら良い社会を望む、アンビヴァレントな人間がよく登場します。彼の複雑で屈折した心情をうかがわせるとともに、それゆえに彼の小説世界は独特の面白さを有しているのではないでしょうか。

彼の小説を読むと、いつの間にか刷り込まれた、ある意味では薄っぺらな既成概念が、小気味よいほど打ち砕かれいく、爽快感が感じられます。アンビヴァレントな人間とは、ある意味矛盾に満ちているのかもしれませんが、もしかすると、矛盾のある人間のほうが魅力的で真実に近いのかもしれません。

さらに夏目漱石は偉大だと言っていたことです。漱石こそ日本の近代化に潜む欺瞞、その薄ぺらさに苦悩した作家でわたしも同感するところです。そして彼は、日本語は語尾がみんな同じになるので、漱石の小説は、文章を相当推敲した末に出来た小説であり、日本語の小説の技法、文章に悩まなければ、漱石の偉大さは気づかないのではないかと語っていました。

打海文三はなぜ自分が小説を書くようになったのか、またその作法も丁寧に教えてくれました。

彼は映画の助監督、八ヶ岳の裾野で農業をやったきたが生活に窮して、一発勝負で一年半かけて横溝正史ミステリー賞優秀作を受賞した「鏡の国のスパイ 灰姫」を書き上げたそうです。そのために、ジョン・ル・カレの「寒い国から帰ってきたスパイ」を地の文、会話などに解体して分析したそうです。彼の発言を箇条書きにしますと,

・初心者は好きな作家のマネをする

・人に読んでもらうように書く。一行目書いて、二行目読んでくれるか不安。最後の一発勝負のラブレターだと思って書いてくれ。

・500枚の小説を書くとする。構成はつくるが、破綻する。プロットを箇条書きする。エピソードを羅列する。最初のエピソードをとりあえず30枚書く。無意識に自分のことが浮かび、親子とはなにか、ラブとか、女とはなにとか一杯浮かんでくる。

・モチーフとは主題。

・語り口は主役に規定される。もの凄い悲劇なんでむしろ快活な語り口にする。

・一人称は嫌い、人間は複雑だから多くの人に語らせる。

・ペンネーム、がんじがらめの人間から自由になる。自分以外の人間になることはものすごく大変なことだけど、自分以外の人間なるほうがいい。

・純文学とは今ある日本語を破壊する試み。

・題名は、これはどういう物語か最初にわかったほうがいい。

・映画を見るときは女優を見ている。はっきり覚えていませんが、スカーレット・ヨハンソンがいいといっていたような気がします。小説はほとんど読まない。

最後に生活のことも話てくれました。山形市でアマチュアのおばちゃんを対象に講師をしていると言っていました。通常の日は、毎日5~6時に起床、午前中4時間、午後3時間ほど執筆、水曜日と土曜日は半ドンで午後からプールに行くと言っていました。夜は睡眠導入剤を飲んでいるとのことでした。

またご子息から、エンタメ小説を書きながら売れないというのはどういうことだろう、と言われていて、「ハルビン・カフェ」を出版した年以外は収入的には大変だったと言っていました。

わたしが打海文三から話を聞いたのは2007年の7月28日でしたが、73日後の10月9日、彼は急逝したのです。プールに行ったときに、心臓がすこし痛かったので医者に行ったそうですが、そのまま帰ってきたようで、就寝中に心筋梗塞で亡くなりました。

わたしは友人たちと告別式に出るために日立市に向かいました。

打海文三は、哀しいまでに穏やかで美しい顔でした。枕元には、小さな本箱に10数冊の彼の著作が並べられて置かれていました。家族葬のようで読経などは一切ありませんでしたが、お姉さまが嗚咽していた姿が忘れられません。また新宿の文壇バーなどなにかと支援していた友人のS・Wが後ろを向いて目頭辺りを指先でぬぐっていたのが印象的でした。

2階に上がると、窓際の机の上に、クリップでとめられた原稿が整然と置かれていました。それは応化戦争記シリーズの完結編となる「覇者と覇者」の未完の原稿であり、後に上下巻合本で未完のまま刊行されました。

彼の硝煙の匂いが漂うような著作は、分断され漂流する現在を予見した衝撃の書だといえるのではないでしょうか。それは彼の繊細で鋭敏な感受性によりなされたものであり、あえていえば彼の優しさが生みだした比類ない傑作だと思います。彼の著作が永く読まれることを祈らざるをえません。

打海文三よ、

いや、一作よ、

安らかに、永遠に眠れ。

後日談があります。

打海文三と共通の友人であり、打海文三の文壇バーを新宿に作ってやったことのあるS・Wが、最近、電話してきて、いま新宿で散歩していたら、南口甲州街道下のホームレスの男が一作(打海文三)に似ているから、おまえも見に来いよ、というのです。さらに、S・Wが「本当に、一作、死んだのかな」というので、私が「日立市の一作の自宅の葬儀に行ったとき、お姉さんが棺におさまった一作のすごく綺麗な顔を眺めて嗚咽していたじゃないか」と言うと、彼が「俺が一作をハルピンに連れて行ったから、一作が『ハルビン・カフェ』『1972年のレイニー・ラウ』を書けたんだ」と言った。「そうだね、あれは名作だね」と私。「『鏡の国のスパイ 灰姫』のなかに俺をモデルにしたと書いてある」と彼。「それって、登場人物の誰だろうね」と私。「読んでないから、わからない」と彼。

実際、打海文三のデビュー作であります「鏡の国のスパイ 灰姫」の「あとがき」のなかに

「(横溝正史)受賞は、なににつけても僥倖だったというほかない。 小説に登場する或る人物のモデルになっている友人は、小宴を催してくれた。彼はその場に洋服屋を呼んで、わたしのために受賞式用の服を作らせた」

と、S・Wをモデルにしたことが書かれているのです。それが登場人物の誰であるは、わたしには知るよしもないことですが、現在、わたしは、なぜか「1972年のレイニー・ラウ」をもう一度読んでみたい心境になっています。

いずれにしましても、東アジアの流動化を描いた「ハルビン・カフェ」が出版されたのが2002年、過酷な戦争を描いた「裸者と裸者(上)」が出版されたのが2004年、現在、ロシアのウクライナへの侵攻・戦争という現実を前にして打海文三は現代を予見していた天才的なミステリー作家であると思わざるをえません。

それにしても、あの世の打海文三も、新宿のガード下のホームレスが自分に似ているなどと、そんな会話をされているとは、思いもよらないでしょう。いや、彼のことだから穏やか笑みを浮かべて苦笑しているかもしれません。(追記:2022年5月17日)

Copyright ©錦光山和雄All Rights Reserved

過分なサポートをいただきまして心より御礼もうしあげます。