シーシャ講座 その②

本編では

①ボウルのサイズと、それに合ったフレーバーの密度の選定方法

②お客様に合わせた簡単なパッキングの変化

③上記2つを加味し、フレーバー密度に付随した穴開け時の穴の大きさ、個数、形による煙の変化

について、実際に実験を通じて解説していきます。

理由についての部分は冗長になることが多かった為、今後紹介していけたらなと考えていますが、パッキングの部分に関しては本編の最後に詳細な記事を別途用意したので気になる方はそちらをご覧ください。

本記事での目標について

はじめに

前提としてシーシャなんて嗜好品なのだから『なにが良い、なにが悪いも自由』というのは承知の上です。

ただ、そうしていたら何も教えられないのと、方向性も何もなく、何でもいいさで言ったもの勝ちの世界になってしまいます。

『どんなフレーバー、どんなボウルの組み合わせを渡されても、濃い煙と味を出せて、長時間崩れない味を楽しめるシーシャ屋さん』

これはこの記事にでてくる密度レベル(Density level)という概念の情報共有をした海外シーシャコミュニティの代表者、Sarkis氏のひとつの目標でした。

なので、今回は上記の目標を良いシーシャ屋さんと定義し、フレーバーを活かした煙が長時間楽しめる事を目指していこう!

という内容の記事となります。

※本編で使われている表や計算は、簡易的に使用できるように、僕が海外で使われているパッキング表を日本の店舗向けにアレンジした物となります。

1.フレーバー毎に適したグラム数とパッキング方法を選ぶ。

ボウルの密度レベルを測ろう

適切な密度を測るには、まず以下の工程が必要です。

①使いたいボウルを測りに乗せて、0グラムに合わせてます。

②ボウルに対して、使いたいメーカーのフレーバーを空気の隙間なく押し込み、パンパンに詰めます。

③その値を記録します。

例えば80feetは個体差もありますが、大体22〜26グラムがマックスの密度レベルになります。

ボウル毎の適切なフレーバー密度を計算しよう。

以下の用語の簡単な説明をします。

これらの単語は全てフレーバーの詰め方を表す用語です。

意味はわからなくともイメージとして、

Fluffはふわふわ

Denseはパンパン

Normalは空気がちゃんと通る

くらいの感じで認識してください。

Fluff Pack

➤ かなりふわふわに盛る

Semi-Fluff Pack

➤ 結構ふわふわに盛る

Semi-Fluff Plus Pack

➤ふわふわに盛る

Normal Pack

➤空気が通る程度のふわふわに盛る

Normal Plus Pack

➤同上

Semi-Dense Pack

➤ふわふわに盛ったフレーバーを軽くフォークの裏で押すくらいの圧をかけて詰める

Semi-Dense Plus Pack

➤フレーバーを指で押して高密度の状態にして詰める(空気が通りにくい)

Dense Pack

➤空気がほぼ通らないような高密度状態にして詰める

Dense Plus Pack

➤ボウルにパンパンにフレーバーを詰める

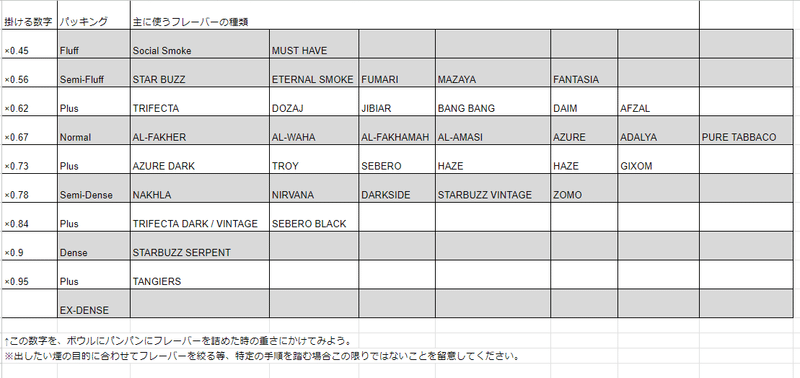

次に以下の画像を見てください。

・フレーバーメーカーの種類

・パッキングの種類

・密度係数(掛ける数字)

が書いてあります。

自分が使うフレーバーを見て、横列で表に照らし合わせるだけで使えるようになっています。

計算方法

例①

先程の画像(25,5グラムの80feet)なら小数点切り捨てでボウルの密度を25グラムとして、以下の表にある数を掛け算します。

今回は簡易版なのでわかりやすい数字でやります。

Fluff 25×0.45=11.25

Semi-Fluff 25×0.56=14

Semi-Fluff Plus 25×0.62=15.5

Normal 25×0.67=16.75

Normal Plus 25×0.73=18.25

Semi-Dense 25×0.78=19.5

Semi-Dense Plus 25×0.84=21

Dense 25×0.9=22.5

Dense Plus 25×0.95=23.75

例えば、使用フレーバーがAL-FAKHERなら、AL-FAKHERはNormalの所にいるので、25に0.67をかけて、16,75グラムが適切な密度です。

小数点は切り捨てても切り上げでもとりあえず気分で大丈夫です。

一旦表に合わせて16グラム盛ります。

フレーバーはタッパーの中で

必ずかきまぜてから使ってね。

次に、盛ったフレーバーをボウルから出して、ふわふわに盛り直します。

Social Smokeの場合はどうでしょうか。

Social SmokeはFluffの所にいるので、25に0.45をかけ算して、11.25グラムです。

とりあえずべたっと11グラム乗っけます。

盛ったら、フレーバーをふわっふわにします。

特に、Social Smokeは葉っぱがドデカいので、引っ張って伸ばしてをして葉っぱの重なりを取ってあげるだけでもかなりデカデカのふわふわになります。

逆に、ダークリーフや、ニコチンを洗い落としていないフレーバー群は密度高めにパッキングを行います。

それが先ほど紹介した用語のSemi-Denseパックと呼ばれる詰め方です。

また、DenseパックはTANGIERS社が推奨している、それよりも更に密度の高い詰め方になります。

ふわふわにするのではなく、フォークやスプーンの裏側で少しだけフレーバーを押してあげてください。

Dense系の詰め方は以下の動画を参考にしてください。

2.盛った後は、お客様の要望に合わせて微調整しよう。

特になにも言われていない

➤アルミとフレーバーがくっ付くか付かないかくらいの高さにフレーバーを盛ってアルミを貼りましょう。

これが通常のセッティングだと考えてください、名称をRim Packといいます。

重ためのシーシャが吸いたいと言われた

➤ボウルからフレーバーが少しはみ出るように盛りましょう。

名称をOver Packと言います。

詰め方は、Rim Packと同じ密度感を維持したまま、詰めるフレーバー量を一段階上げるイメージです。

フレーバーがボウルからはみ出してアルミに接着する為、使用するフレーバーは、フレーバーのシロップが中程度〜多いメーカーの場合、Over Pack時は必ずシロップを少し絞ってから盛るようにしてください。

注意点①:既に盛ったフレーバーをよりふわふわにして足りない高さを作ったり、指で横向きの圧力をかけてフレーバーを潰すようにして高さを作るのは推奨されません。高さが出過ぎた場合も、押すのではなく撫でつけるようにフレーバーを下げてください。

注意点②:アルミを貼る場合は、アルミでフレーバーを上から強く押し付けるようなパッキングはせず、平行にボウルを見た際にアルミがうっすら盛り上がるような形が最終系になるのが理想です。

注意点③:Fluff系統のパッキングでのはみ出す盛り方は推奨されません。

同義として、Social SmokeやStar Buzzでも推奨されません。

この盛り方はダークリーフ系統のフレーバーやナハラ等のフレーバーで推奨されており、中東系〜アメリカ系フレーバーを扱う際はシロップを絞ってから行うのが良いです。

上級者向けのパッキングとして、Strong Over Packというものがあります。

以下画像のようにシロップを減らした後、モリモリに乗っけてパッキングします。

これを行う際は4つのキューブ炭で加熱し、10分間程蒸らし時間を取ってから表面フレーバーが固まる前に強く吸出しをして下まで熱を通してしまうのがコツです。

また、熱伝導率の悪いシリコンボウルでは不向きです。

シロップは画像くらい絞ろう

軽めのシーシャを吸いたいって言われた(もしくは喫煙初心者の方が来店された)

➤2mm-3mm程、ボウルの縁が顔を出すようにフレーバーを下げ目に盛ってみましょう。

名称をUnder Packといいます。

深さの浅いボウルや、Fluff系のパッキングとも相性が良いです。

注意点①:詰めたフレーバーを指で押し込んで全体的に高さを減らすのではなく、一番上の面だけふわふわ感を減らす形で指で撫でて高さを減らしましょう。

全体的に密度を上げるのではなく、一番上の部分だけ密度が少し下がるイメージです。

また、こちらのパッキングでは規定グラム数を変える(極端に少なくする)のは推奨されません。

注意点

フレーバーのボウルに対する水位は下がれば下がる程、フレーバーを通らない空気の量が増えます。(フレーバーは水ではないですが、高さのてっぺん的な意味で水位と表現しています。)

過度に水位の下がった詰め方はお客様が酸欠になりやすいシーシャになります。

また、前編の実験にもあったように、低い盛り方は煙感の薄さ、弱さにも繋がります。

Under Packを行う際は、スペースは大きくても3mm以内を意識してください。

3.穴の開け方(アルミを使用する方向け)

穴の大きさ

穴はフレーバーのパッキングの際に、【自分が設定したフレーバー密度に合わせて開ける】のが大切です。

以下のABテストを見てください。

今回変える点は、穴の大きさです。

同時に同じ強さで吸います。

結果としては以下のように、煙の質にかなり影響がでます。

右の大きな穴をアルミに開けた方は、左の小さな穴を開けた方に比べて煙が薄くなるのが早く、炭替え後に戻ってくる煙の量も少なくなりました。

では、穴は小さい方がよいのでしょうか?

そうではありません。

次は以下の画像をみてください。

以下の画像ではGIXOMのフレーバーを使用します。

GIXOMのティラミスのシロップを少し絞ったものです。

GIXOMの葉っぱは一枚一枚がかなり小さいですよね。

これを以下の画像のようにやや高密度につめます。

穴は先ほど失敗したデカい穴です。

これで立ち上げるとどうなるでしょう。

逆に今度は今までで一番濃い煙がでました。

大きな穴を開けても、煙が良く出る場合とよく出ない場合があり、これは逆のことも言えます。最初の実験の結果はまさにこの逆の状態です。

GIXOMを高密度に盛った状態で小さな穴を開けた場合は、高密度なフレーバーの下の層まで十分に熱風が行きわたらず、薄い煙になります。

逆に、Fluff〜Nomarl程度の密度感に沢山の熱風が吹き込んでくると、フレーバーの消費速度は早まり、全体を使う前に表面のグリセリン量が少なくなることで煙が薄まる速度が速くなります。

結論から言うと以下になります。

・穴は小さければよい、大きければよいというわけではない。

・フレーバーの密度やメーカーと詰め方に合わせて、必要な熱風の量を考慮して穴のサイズを決める。

・Normalパックの穴を基準に、フレーバーの密度を低く詰めた時程穴は小さく、フレーバー密度を高く詰めた時程穴が大きくなるイメージで開けましょう。

特にFluff系統のパッキングには小さめの穴を開け、Dence気味に詰めた時ほど大きめの穴を開けます。

穴の形

穴の形は熱風の通り道だと思ってください。

途中でアルミを剥がすと穴の形によってフレーバーの使われ方が変わってくることが分かると思います。

ただ、本編でそれによってフレーバー成分の出方がどう変わるかというのを説明すると非常に長くなってしまいます。

なので一旦縦穴とジグザグ穴の二つに分け、こういう時はこっち、という説明だけします。

縦穴

本編のフレーバー密度の係数表を見て、

・FluffからNormalの単品までのフレーバーには縦に穴を開けましょう。

・シロップが少なめのフレーバーを中密度で使用している時

・Semi-Dence気味に盛ったナハラフレーバー

(穴の個数多めにすることを意識)

理由は長くなるので、一旦これで覚えてください。

縁を爪で押し込んでフレーバーとアルミの距離を近づけ、穴の数を少し増やします。

ジグザグ

・密度が高いパッキングをした時

(表を見て、Normal Plus以上の密度を持っているパッキングをした時)

・グリセリン量が多いフレーバーをミックスに高い割合で使っている時

・シロップが多めのフレーバーをごちゃまぜにミックスしていて、そこまでシロップを絞っていない時(片方がFluff適性のフレーバーであったとしても)

はジグザグに開けましょう、こちらも理由はいったん置いておいて、そういうものだと覚えてください。

また下記画像のように、一番簡易的なFluff系統のフレーバーを高密度が推奨されるフレーバー同士を違う系統と混ぜる時のポイントとして以下のようなやり方があります。

・Fluff適性のフレーバーを敢えてふわふわにしない。

・フレーバーをすこし絞ってから、密度がやや高くなるように盛る。

・熱が全体に通った時のバランスを考えて、混ざって欲しい味同士は先に混合する。

この作業を行う事で、Fluff適性のフレーバーから出る風味成分が時間経過で早く味飛びしていく量を緩和させることができます。

ふわふわ感もすこし少なくした。

穴の個数

適切な穴の個数はボウルの大きさに依存します。

穴の個数は機材を長期にわたって触ることで覚える体感に拠る部分が多いです、機材を沢山触ることが非常に大切で、沢山シーシャを作っていく中で

『この機材にこのフレーバーの時はこれくらいだな…』というような感じになっていきます、ただ、触った事のない機材に関しては、既に触ったことのある機材と比較して

・ボウルの厚み(高さ)があればあるほど沢山開けましょう。

・ボウルが薄ければ薄いほど少ない個数を開けましょう。

一旦はこれで覚えて欲しいです。

以下、小さいボウル(例:ニッポンボウル)の使用例画像

シルキーな煙になるよ

置き方と熱源の量を工夫してみてね。

穴の個数に関しては、様々なフレーバーに触れる中で覚えた機材毎の体感※がかなり大切です。

※様々な機材に触れて違いや、何故熱の通り方が変わったかを考えることが大切という意味です。

理屈として大事なのはフレーバーと穴と熱源の大きさ、また、穴との位置関係です。

例えば極端な例で言うと、直炭は吸う人の吸い方や炭の配置でかなり大きな味の変化や煙感の変化が生まれるのに対して、シンクシンクを使用した場合は吸う人の吸い方による温度の変化はほぼありません。

その場合どこで味の変化や温度変化を生むのかというと、穴の個数と開け方になります。

内側に個数を増やすのか、外側に個数を増やすのかといった体験が使う機材と嚙み合えば温度は上下しますが、噛み合わなければ煙が薄まったり数回の炭替えで味が落ちたりします。

穴が小さく少ない所からはじめて、立ち上げた後に自分で色々挑戦してみて、『これだけのことでこんなに変わるんだ…!』というのを肌で感じてみてください。とても楽しいと思います。

4.炭を乗っけて吸いだそう

HMSに応じて炭を入れよう。

①ロータス

フラット炭4つを縦置き。蓋はなし。

ポイント:炭同士がくっつかないように、炭が出来るだけロータスの端に接着しないようにしましょう。

②ターキッシュリッド

フラット炭3つを斜めに立てかけましょう。

ポイント:炭同士がくっつかないようにしましょう。リッドと炭の接地面は四隅の角だけになるようにしましょう。

機材との接地面が二ヶ所しかないから、炭が鎮火しなくて

蒸らし時間に他のことができるよ。

③スティミュレーション

一番下に高さを下げて、フラット炭4つを平置きしましょう。

ポイント:ぎゅうぎゅうになりがちですが、炭が浮いてしまわないように気を付けましょう。

④アマボースト

フラット炭を4つ平置きしましょう。

ポイント:炭4つがチェック柄になるように四隅がくっつくように配置しましょう。付属の蓋はつけなくてOKです。

⑤ナグラ二

デカいキューブ炭を2つ入れて、さらにその上に1つ乗っけて風防を付けましょう。

ダークリーフのみ、高密度パッキングであれば、炭4つでやるのも良いです。

ポイント:無理に押し込んで炭同士が重なるよりも、ナグラニに炭が接着してもよいので下に入れる2つの炭同士がくっつかない配置ができるとベターです。

蒸らし時間

めちゃめちゃわかりやすい蒸らし時間として、以下を使用してください。

(キーライム、グァバ等、特定フレーバーは出したい味によって4分以下の蒸らし時間が適切となる場合がありますが、こちらは通常の風味成分を中心に出す前提です。)

FluffとSemi-Fluff 5分

Semi-Fluff Plus 6分

Normal 7分

注意点①:屋根を付けられるHMSにはアルミの屋根を付けても良いです。

Nomal Plus 8分

注意点①:屋根を付けられるHMSにはアルミの屋根を付けても良いです。

注意点②:途中で炭に酸素を与えてください、少し息を吹きかける等

Semi-DenseとDense 10分

注意点①:途中で炭に酸素を与えてください、少し息を吹きかける等

吸出し

・喉にキック感を感じるまで優しく吸いだしましょう。長く優しく、1~3回で良いです。

・キック感を感じたら、

ロータスは炭を3つにして蓋をする

ターキッシュリッドは斜めにした炭を縦に置き直す

スティミュレーションは炭を全て裏返して0から1,5まで高さを上げる

アマボーストは炭の位置を少し離す

ナグラニは風防を外して空気を下まで通す吸い方に変える

※この際キック感がよわかったり、密度の高いパッキングなら4つの炭を少し互いに離して置き直し、2~3分吸わずにフレーバーを休ませる。

・炭を上記に合わせて動かしたら、2回か3回、少し強く吸って空気を全体に通し、キック感がなくなって問題がなければ提供して構いません。

ただ、以下の問題が発生した場合は下記の対処をしてください。

・煙感が薄い

HMSの上にアルミの屋根を被せて、少し優しく吸出しをしてあげる。

ステムが隠れるくらいの濃さの煙になったのを確認してから屋根を外して提供。

・味が薄い

そのまま放置、何もせずに2分程置いておく。

味が薄い原因の多くは、十分温まっていないフレーバーに空気を通している為です。

フレーバーを休ませてゆっくり温めてあげるのも仕事のうちです。

・煙も味も薄い

アルミの屋根をつけた状態で2分程放置、その後優しく吸出しをして煙感を確かめて、味と煙感が自分の満足いく所まで達したら提供してください。

また、意図的に熱の総量が少ないところから風味の変化量を中心に喫煙を楽しんでもらいたい、という場合はこの限りではありません。

6.メンテナンス

炭替え

4つだけ考えながらやろう

・ボトルの中の白い煙がステムを隠すくらいの濃さになるまで煙が濃くなったのを確認して、炭替えを終えるクセを付けましょう。

・煙を濃くしたら一度吹き返してから吸い直してお客様にホースをお返ししましょう。他のボトルの濃さと見比べるクセを付けましょう。

・煙が濃く、お客様があまり吹き替えしを使っていなかったら、先に優しく長い吹き替えしをしてから再度煙を戻して渡しましょう、この時は渡す前に吹き替えしはしなくて良いです。

・逆にキック感が強すぎになっていたら少し温度を下げるクセを付けましょう。炭を減らせば済むのか、トップをはずして吹かないといけないレベルなのかは判断できるようになりましょう。

・温度を単純に上げるのではなく、HMSの温度を高めるのか維持するのかを考えるクセを付けましょう。

吹き返しと煙感の操作

4つだけ覚えよう

・トップの温度を上げてから、キック感を感じて温度を下げた直後は一回吹き返しをしましょう。

・トップの温度が下がっていた状態から炭の火力を上げ、結果お客さんの吸いによってトップの温度が上がっていたらHMSを取って吸いましょう。

・例外として、極端にトップの温度を下げたくないが、煙感を落としたい時、キック感が強く感じられた時は、少しだけHMSを持ち上げた状態で吸出しをしてみましょう。

・Fluffパックのシーシャでキック感が強すぎる時は、アルミの中央に小さい穴を1つ開けてみましょう。

注意点)吹き返すという行為は、ボトルの内側へ空気圧をかける行為です。余り強く吹き返しすぎると、水がステムを登って飛び出します、気を付けましょう。

7.以下コメント

本編では手軽に適切なセッティングをする方法をまとめました。

正直かなり物足りない内容だと思いますが、これを真似するだけでも『濃い味、濃い煙、おいしいシーシャ』は十分にできます。

ここで示した

・フレーバー毎の適切な密度

・適切な通す熱風量

・適切な穴あけ

・適切な熱源の配置

の4つを簡易的に実現する所から初めてもらうと、今後かなり応用が利くようになると思います。

また、この内容はボウルを選ばず全てのボウルに適用できるので、一度覚えてしまえば実質全てのボウルが使えるようになります。

パッキングについては説明をいれたら冗長になってしまったのでかなり削除したのですが、別途パッキングのみを扱う記事を用意したので興味がある方は見てみてください。⏬

シーシャ講座③は元気があったら書きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?