多摩川の生き物とヒト その218 番外 埼玉県立自然の博物館へ ‘24/4/20

埼玉県長瀞近くを流れている荒川沿いに埼玉県立自然の博物館がある。ここで「入間川流域の自然遺産調査から見えたこと」と言う企画展が行われているという事で、見学に行った。

寄居経由で眼下に秩父鉄道の線路を見ながら長瀞へ。途中で石灰石を満載した貨物列車とすれ違う。貨車が10両と多く、しかも、荷物が満載で嬉しいが、荷物が武甲山を壊した石灰石という事でやや複雑。

長瀞駅の駅前の蕎麦屋さんで昼食。ハードなソバで天ぷらもおいしかった。

線路沿いを進んだら自然の博物館に出会った。入り口付近にはカツラなどの樹々があり、新緑が美しい。入ると、カルカロドン メガドロンと言う巨大なサメが出迎えてくれる。このサメは秩父で見つかったサメで、骨格やあごや歯の化石などから大きさを推定し、10mもの巨大なサメである。秩父付近が昔、海だった事の証明にもなっている。

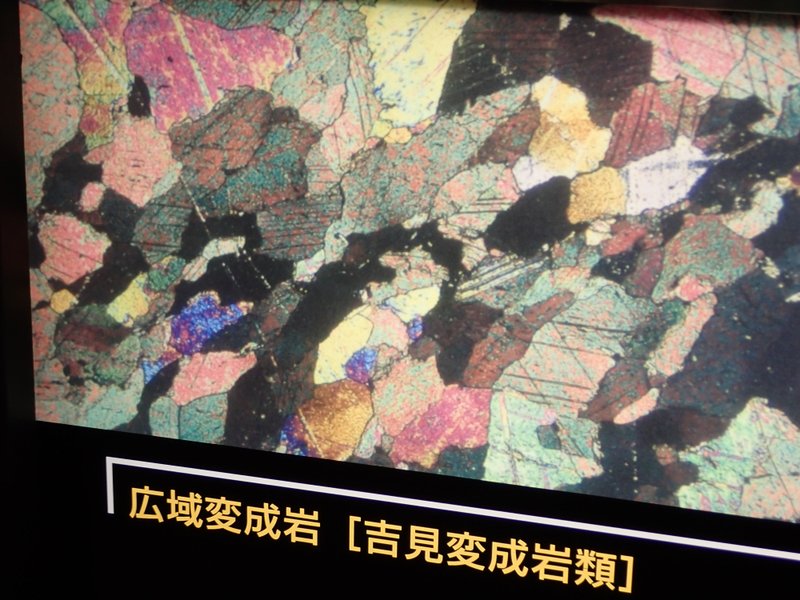

左手に進むと、地学展示ホールがあり、様々な鉱物が展示されている。秩父はまた、地層が古く、変性を受けているので、黄鉄鉱などのさまざまの鉱物がある。

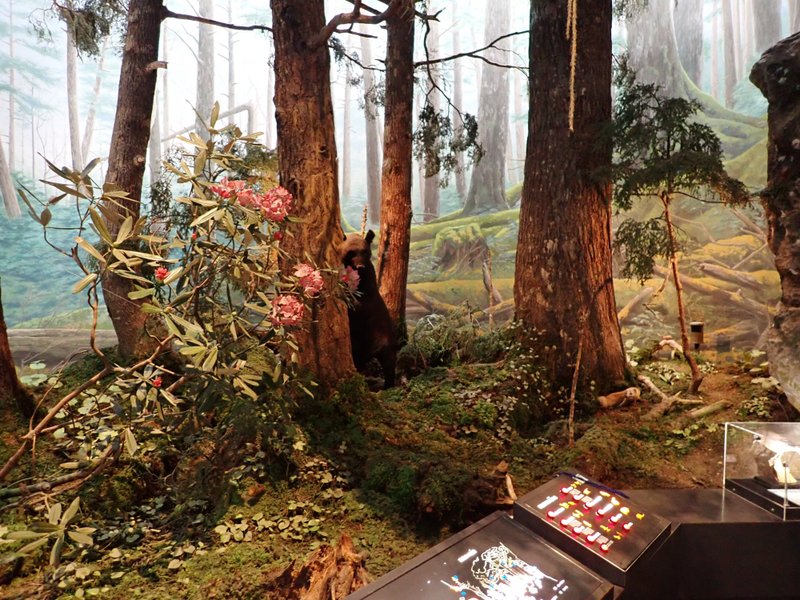

次のブースでは中生代などのジオラマがあった。ウミユリや三葉虫の化石が秩父で多く見つかり、それに基づいたもの。現在では中生代の海はウミユリ以外にもアノマロカリスなどの多くの生き物がいて、にぎやかだったということが分かってきた。もう少し、秩父産の化石と区別しながら、ジオラマを新しくした方が良いだろう。めぐっていくと、目玉のパレオパラドキシアの骨格やアケボノゾウの足跡の化石もあり、興味深かった。化石の歩幅を測定したり行けば、さらに面白い結果が出るだろう。今、話題の恐竜ではなく、哺乳類だが、このようなマナティみたいな哺乳類がいた事を思うと考え深い。そういえば、パレオパラドキシアはなんとなく、ムーミンに似ている。埼玉県宮沢湖やトーベヤンソンあけぼの子どもの森公園など、ムーミン関係施設が埼玉県に多い事と何か関係があるかもしれない。

「入間川流域の自然遺産調査」は2018年から5年間に渡って、上流から荒川との合流点までの任意に選んだ3か所の調査結果を展示したもの。捕虫網を出したり、クイズ用紙を配ったりと、色々と工夫している。なお、捕虫網は県のが7mで、私の知り合いは10mで、知り合いが勝っている。

もう少し、貴重種が見つかったなどの成果を出してもいいだろう。研究者は控えめの傾向になっているが、もっと、アピールしてもいいだろう。

ヒトが少なく、展示物や企画展はゆっくりと見られた。また、200円と、入館料も格安である。このため、地元、埼玉にも、多くの生き物がいて、面白い生き物や自然がある事を成果とともにアピールしてもいいだろう。

館周囲に植えられているカエデの森に向かう。ムクロジ科カエデ属27種中、20種を植栽しているので、少し枯れた物やプレートなどによる説明がないものもある。逆に、メタセコイアは日本に来た経緯がよくわかり、アメリカからの挿し木により、増やしたものが来たそう。植えてから、60年余りで巨木になっている。家に植えたが、途中で切ってよかったとこの木を見てつくづくと思う。

玄関前にパレオの模型が置いてあった。帰りはいつもの秩父駅を経由し、飯能を抜け、戻った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?