コロナワクチンと超過死亡

1.コロナワクチン疑いによる死亡者数報告とその割合

厚生労働省へファイザー・モデルナ等製造のワクチン接種後の死亡報告が1883人報告されています。

このうち、ファイザー製のワクチン接種で死亡報告が上がっている1,733件のうち、接種日不明、死亡日不明、死亡日までの日数が不確実なものを除いた1,582件を集計し、ワクチン接種日から死亡日までの日数における死亡者数及びその分布割合(%)を計算しました。

ワクチン接種日から1週間以内に死亡したという報告が60.6%(接種当日に死亡した場合を1日とした)、2週間目が17.3%、3週間目が9.4%、4週間目が3.7%で30日以内が91.8%となりました。

しかし、接種から日にちが経過してから突然死したり、日にちが経過してからワクチンが原因で病気になって、その後死亡した場合はワクチンが原因と疑われなかったりして、報告されない事例が相当数あると思われます。

そうすると、接種から30日経過以降の死亡割合が8.8%ですが、この割合が20~30%、もしくはそれ以上になる可能性も考えられます。

そう考えると、相対的に接種から30日以内の死亡割合が91.8%から70~80%、1週間以内の死亡割合が60.6%から50%前後になることも考えられます。

その疑問はありますが、この得られたデータを使って、2022年1月~4月の3回目ワクチン接種人数からワクチンが原因で死亡した人数がどのように推移するかシミュレーションしてみることにしました。

2.人口動態統計(速報値)の死者数と超過死亡

シミュレーションする前に人口動態統計の速報値の死者数の変化をみたいと思います。

厚生労働省 人口動態調査 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html

2009年1月から2022年8月までの月別の死者数を表とグラフにまとめたものです。

表1は各年各月の総死者数です。

表2は前年同月対比の死者数で、前年同月に比較し何人死者が増えたか、減ったか比較したものです。

黄色 ~前年同月対比5千人以上の増加・減少で何か異常(熱波・寒波が健康に影響して死亡が増加した場合・東日本大震災など)が発生したと思われる月です。

ベージュ~前年同月対比3千人以上の増加・減少を表しています。

グラフでは夏季に死者が少なく寒い冬季に死者が多くなるのが解りますが、その年によっても、月別にみても変動の幅が大きい事がわかります。

冬季は変動の幅も大きくなりがちです。

従って、この表のように単純に前年同月対比で比較すると増加または減少していることが解らなかったり、増減の幅が小さく現れたりします。

3.死者数の過去3年平均値との対比による明確化

そのため、前年同月対比では変動が大きいことから平準化して増減をハッキリさせるため、過去3年の平均値と比較して当該月の増減を表します。

最初に、ワクチン接種の影響が無かった2019年・2020年を過去3年(2016年~2018年)と比較してみます。

2019年・2020年の過去3年(2016年~2018年)平均値に対する増減を月別・年計で比較すると増加月が多くなり、年合計・増減率も前年対比より増加しています。

これは、表Dの前年同月対比でもそうですが、人口増加率・減少率を考慮していないためです。

住民基本台帳を基に簡易的に補正したいと思います。

死者数を65歳未満と65歳以上の高齢者に分けると約9割が65歳以上の高齢者になります。

したがって、65歳未満と65歳以上の高齢者の過去3年に対する減少率・増加率を求めて2019年と2020年の数値を基準にして過去3年(2016年~2018年)の平均値をそれぞれの年の基準に合うよう補正します。

2019年と2020年は65歳未満は過去3年に対して減少、65歳以上の高齢者は過去3年に対して増加しています。

例えば、表Eの「過去3年に対する平均値(C)」の1月の値133,075人を2020年1月人口に合わせると65歳未満(全死者の1割)は-2.15%の増加、65歳以上(全死者の9割)は3.67%の増加ですから、

2020年1月の「過去3年に対する平均値(C')」

=133,075+(133,075×0.1×(-0.0215)+133,075×0.9×0.0367)=137,188人となり、過去3年平均を2020年に合わせた人口補正をします。

2019年・2020年の過去3年(2016年~2018年)平均値に対する増加割合を人口増減を補正して計算すると上記(表G)のようになり、表Eに比べて前年同月対比や年計対比の変動幅が小さくなります。

同様に、前年対比で増加の大きい2017年を過去3年(2016年~2018年)と比較してみます。

2017年は前年対比では2.52%で(表D)内の表2の中では最大の増加率ですが、人口増減率で補正した過去3年平均との比較では-0.2%の減少率になります。

普通の年であれば、人口増減率により補正した過去3年平均に比較して死者数で1万人/年前後、率で1%/年前後の変動幅に収まりそうです。

毎月の比較でも、異常な事が起きなければ、死者数で5千人/月前後の変動幅に収まると思います。

4.2021年・2022年の死者数の過去3年平均値との対比による明確化

ここで、コロナワクチン接種が始まった2021年・2022年(8月まで)をワクチン接種以前の2018年~2020年の3年平均と比較したいと思います。

同様にして表を作成すると以下の表になります。

人口増減率により補正した過去3年平均と比較した2021年はワクチン接種が本格化した4月から過去3年平均値より3千人以上多いベージュと5千人以上多い黄色に塗りつぶされています。

2022年は1月は4,498人でベージュの塗り潰し、3回目接種が本格的に始まった2月以降は黄色の塗り潰し一色になっています。

ここで注目したいのは、65歳以上の高齢者の2回目ワクチン接種がほぼ完了した2021年8月以降、過去3年平均と比較して3千人~4千人死亡が多くなっている点です。

更に65歳以上の高齢者の3回目摂取が2022年2月・3月にほぼ完了し、2022年4月以降7月まで過去3年平均に対して8千人から1万人の超過死亡になっている点です。

つまり2回目接種以降は、死亡のベースが過去3年平均に比べて3千人~4千人増加し、3回目以降は死亡のベースが過去3年平均に比べて8千人~1万人増加している点です。

4回目接種以降はこのベースが1万数千人になるのではないかと思います。

ここで65歳以上の高齢者のワクチン接種の接種率に言及しているのは、厚生労働省へのワクチン接種後の死亡報告の8割が高齢者であることと、人口動態統計(概数)の死亡割合でも約9割が65歳以上の高齢者です。

従って、65歳以上の高齢者の接種率に特化して見た方が、ワクチン接種との関連がよりハッキリと見えてきます。

ここで65歳以上の高齢者の3回目ワクチン接種が1月末から始まり3月までで65歳以上の高齢者の8割が接種を完了しています。

5.65歳以上の3回目ワクチン接種人数に基づく死者数のシミュレーション(1回目)

表Mから1月の過去3年平均に対する超過死亡は4,064人、2月は16,465人、3月は17,384人、4月は7,852人です。

2回目摂取以降2021年10月~2022年1月の死亡ベースは3千人~4千人ですので、厚労省への死亡報告の表A ファイザー製ワクチン接種日から死亡日までの日数における死亡者数及びその割合(%) を使って死亡ベースに上乗せする形でシミュレーションし、上記の実際の死亡人数に近づける事が可能か検証します。

1月~4月の死亡ベースがこの水準の3千人で推移すると仮定し、ワクチン接種による超過死亡をその死亡ベースに上乗せさせられると仮定してシミュレーションしました。

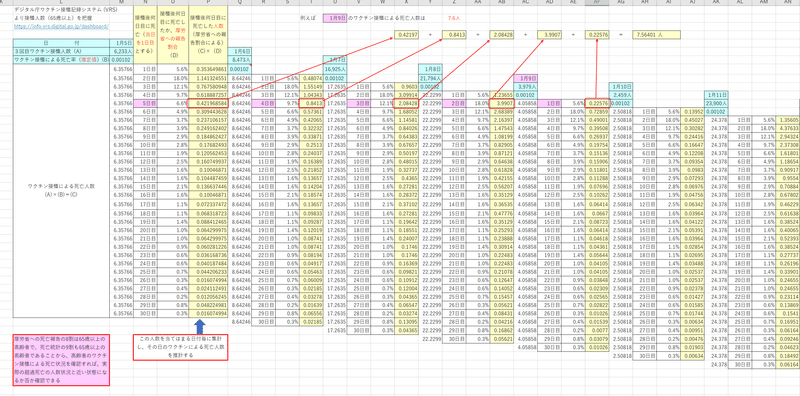

ワクチンの接種人数はデジタル庁ワクチン接種記録システム (VRS) より65歳以上の3回目接種人数を1月5日から4月30日まで調べました。

https://info.vrs.digital.go.jp/dashboard/

65歳以上の高齢者の3回目ワクチン接種人数から推計しますが、その理由は厚労省への死亡報告の8割は65歳以上の高齢者で、また死亡統計の9割も65歳以上の高齢者であることから、高齢者のワクチン接種による死亡状況を確認すれば、実際の超過死亡の人数状況とほぼ近い状態になるからです。

ここで、65歳以上の高齢者の超過死亡についてコロナワクチン接種が始まった2021年・2022年(8月まで)をワクチン接種以前の2018年~2020年の3年平均と比較したいと思います。

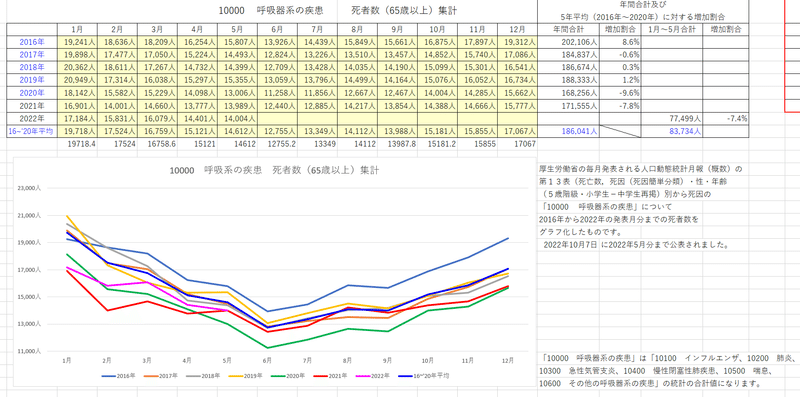

人口動態統計(概数)が2022年11月7日現在、2022年5月分まで公表されていますので、年齢別・死因別死亡が5月分まで確認できます。

同様にして表を作成すると

この65歳以上の2022年5月までの過去3年(2018年~2020年)に対する超過死亡を全年齢のそれ(表M)と比較すると、1月~5月合計で高齢者54,106人に対して全年齢(表M)は55,821人で1,715人しか増えていません。

それだけ、高齢者の超過死亡割合が多いということです。

下の図はシミュレーション計算方法(EXCEL)の一部です。

3回目ワクチン接種による超過死亡の計算は、例えば1月9日に3,979人ワクチンを接種していますが、この接種者人数にワクチン接種による死亡率(推定値)を掛けて算出します。

死亡率の算出は2022年1月~4月の過去3年平均に対する65歳以上の超過死亡が

4,617人(1月)+16,108人(2月)+ 16,529人(3月)+7,453人(4月)=44,707人

であり、3回目接種以前の死亡ベースを3千人/月と仮定し、この超過死亡から差し引くとワクチン接種によって死亡したと疑われる死者数は

44,707人-12,000人(1月~4月合計)=32,707人

となります。

前出の表より1月~4月で65歳以上の高齢者が30,405,580人が3回目接種していますから、ワクチン接種で死亡が疑われる32,707人をこの接種人数で割ると

32,707人÷30,405,580人=0.001076(10万人当たり108人)

になります。

1回目はこの推定死亡率を0.00102(10万人当たり102人)と仮定して計算しました。

1月9日に3,979人ワクチンを接種していますので、これに推定の死亡率を掛けると4.05858人になります。

これを厚生労働省に報告された「表A ファイザー製ワクチン接種日から死亡日までの日数における死亡者数及びその割合(%)」の30日分までの割合(%)を掛けて配分していきます。

(前出の表参照~30日までで報告全体の9割になります。)

そうすると、1月9日接種当日(当日を1日目とする)に死亡した人数から、その後30日目までに死亡した人数が計算されます。

この1月9日にワクチン接種で死亡した人数は1月8に何人、1月7日に何人と遡って集計して行けば、計算最初の1月5日接種分までで7.6人になると集計できます。

この集計結果は以下のようになります。

1月~4月の死亡ベースが3,000人水準で推移すると仮定して、その死亡ベースにシミュレーション結果を足すと(表X)内の表13及び表14の(H)ようになります。

各月のシミュレーションによる(H)の超過死亡者数と(表X)内の表12の実際の過去3年(2018年~2020年)平均に対する超過死亡(Y)の差をみることで、実際の数値に近いか否か見ることができます。

3月・4月は実際の超過死亡((表X)内の表5(Z))に対してシミュレーション結果(H)は2千人ほど少なくなっています。

1回目はこの推定死亡率を0.00102(10万人当たり102人)と仮定して計算したのは、2月のシミュレーション値が2月の実際の超過死亡に近づくように設定したものです。

従って1月や3月・4月のシミュレーション値が実際の超過死亡にどのくらい近づいているかで、そのシミュレーションに整合性があるか見ることができます。

3年平均との比較では、少ない年で2,000人前後の変動幅ですが、多い年で5,000人前後の幅があります。(前出2017年(表J)及び2019年・2020年(表G))

このシミュレーション結果から実際の超過死亡より3月・4月は2,000人ほどの減になりますが、このシミュレーションはほぼ整合性があると思います。

65歳以上の2022年4月までの過去3年(2018年~2020年)平均に対する超過死亡を全年齢のそれと比較すると((表X)内の表12と表5)、1月~4月合計で高齢者44,707人(表12の(Y))に対して全年齢は45,765人(表5の(Z))で1,058人しか増えていません。

従って、(表X)内の「B.シミュレーション結果を全年齢の超過死亡(過去3年平均に対する増減数)と比較」においても、各月とも(表X)内の「A.シミュレーション結果を65歳以上の超過死亡(過去3年平均に対する増減数)と比較」と比べても千人ほどの増減に収まっています。

人口動態統計(概数)で65歳以上の高齢者の死亡数・死因別死者数がわかりますが、この公表は4~5ヶ月遅れになります。

しかし、65歳以上の高齢者の死亡数が発表される前でも、速報値で公表される全体の死亡者数がわかれば、上記の理由から大体のシミュレーションが可能になります。

6.65歳以上の3回目ワクチン接種人数に基づく死者数のシミュレーション(2回目)

1回目のシミュレーションでは厚生労働省に報告された「表A ファイザー製ワクチン接種日から死亡日までの日数における死亡者数及びその割合(%)」の30日分までの割合(%)を掛けて配分しましたが、厚労省への報告数値をそのまま使用すると2月~3月に2千人以上少ない数値がシミュレーションされます。

厚労省への報告実数値は報告された分だけですので、接種から時間が経過した後に突然死したり、接種から時間が経過した後に発症し、その後死亡した事例は報告されず、その実数は相当な人数になると思われます。

このためこれらの報告されない事例を考慮して「図Y 厚労省への報告データを基に報告されない分を考慮してワクチン接種日からから死亡日までの日数における死亡者数及びその割合(%)の推定」を作成して、この推定表の接種後60日分までを使用してシミュレーション(2回目)してみました。

1回目の推定死亡率を0.00102(10万人当たり102人)のままで計算すると接種後30日までの死亡割合が90%から80%まで下がっているため(31日以降の死亡割合が上がっているため)、2月の超過死亡実績値に合わせてシミュレーションするためには、1回目の推定死亡率をそのまま使用すると2月の超過死亡人数が下がるため、2回目の推定死亡率を0.00118(10万人当たり118人)としました。

そのシミュレーション結果が以下になります。

1回目のシミュレーション同様、2月に過去3年平均に対する超過死亡数がシミュレーション値と合うように 2回目の推定死亡率を0.00118(10万人当たり118人)にした結果、2月はシミュレーション値と実超過死亡の差は2人になっています。

また、1月、3月、4月もその差は500人以内に収まっていますので、このシミュレーション結果は1回目より整合性があると思います。

(図Z)内の「D.シミュレーション結果を全年齢の超過死亡(過去3年平均に対する増減数)と比較」の全年齢の超過死亡との比較でも、その差は千人以内に収まっています。

この結果から、超過死亡はワクチン接種の疑いが益々疑われる結果になったと言って良いと思われます。

ただ、この結果は過去3年平均と比べて1月~4月の変動の幅が少なかったので、シミュレーション結果と過去3年平均と比べた超過死亡数が一致したと思います。

(表J)の2017年の過去3年(2014年~2016年)平均値に対する増加割合のように1月から8月まで千人以内の増減に収まっていますが、(表G)の2019年・2020年の過去3年(2016年~2018年)平均値に対する増加割合はプラス5千人からマイナス5千人まで変動があるので、1月~4月のようにほぼ一致するのは希だと思います

7.「ワクチンが死亡原因では無い」という主張に対する反論

しかし、だからと言って「ワクチン接種により死亡が増加したとは言えない」とは言えないと思います。

コロナ感染死やコロナに感染していたがコロナ感染と診断されずに死亡した人が多数いたのではないかと主張する人がいます。

コロナ感染死はピークの2月で6,275人、3月で4,485人で過去3年平均に対する超過死亡の3分の1から4分の1です。

コロナ感染と診断されずに死亡した人が多数いたのではないかという主張も、PCR検査が普及した今日、シミュレーションした1月~4月で3万人を超える未診断の死者がいたとは到底考えられません。

ましてや交通事故で亡くなって病院に搬送された方もPCR検査する時代です。

超過死亡がワクチンによる疑いと言うと「コロナ感染による医療崩壊」が原因という人がいます。

3回目ワクチン接種時期の今年2月・3月は15,000人越の超過死亡ですが、この時期のコロナ感染者数が多いので医療崩壊による超過死亡だと主張すると、コロナ陽性者が100万人超えになった1月・4月や7月に於いても過去3年平均対比で15,000人越の超過死亡が発生していないと辻褄が合いません。

過去3年平均との比較で1月は4,064人、4月は7,852人、7月は9,425人の超過死亡です。

名古屋大学名誉教授の小島 勢二氏は言論プラットホーム「アラゴ」で以下のように述べています。

『わが国で、重症者・死亡者のコロナ感染の見落としは考えにくい。共同通信が超過死亡の原因として、真っ先に「医療逼迫の影響で医療機関にアクセスできず新型コロナ以外の疾患で亡くなった」ことを挙げているが、これも考えにくい。

問題は、コロナ第6波と第7波の時期に緊急搬送が増えたことです。

医療資源(病床使用率)は逼迫していないが、軽症の「コロナ風邪」で救急車を呼ぶ人が激増したことが、超過死亡の一因でしょう。

しかし「緊急搬送困難事案」の増加は、ピーク時でも週4000件程度。その1割が死亡したとしても、月間1.8万人の死亡数増加は説明できない。

最大の死因である「老衰」も説明できない。

そもそも2月と7月に追加接種を始めたのと同時にコロナ流行が始まったのはなぜなのか。単なる偶然なのか。厚労省もまじめに検討すべきです。』

アゴラ参照

https://agora-web.jp/archives/221003021343.html

さらに言うならば、医療逼迫が起きたなら死因も一律に上昇していないと辻褄が合いません。

死因別の死亡統計を見ると死亡が上昇している死因も下降している死因もコロナワクチン接種が始まる以前は、ある程度緩やかな増加、または下降を示しています。

この死因別の死亡数が医療逼迫で増加するならば、ほぼ全ての死因による死亡が同じ割合で増加に転じなければ辻褄が合わないが、死因別の増減をみると、呼吸器系では減少傾向、消化器系や腎尿路生殖器系などの疾患では増加傾向を示しています。

そして、消化器系や腎尿路生殖器系の疾患ではワクチン接種を開始した2021年から急激な増加に転じています。

更に言うならば、同じ診療科の心疾患においても、心不全は大幅な増加傾向にあるのに、急性心筋梗塞は心不全のような増加を示していません。

このことから減少傾向のある呼吸器系のように特定の診療科に問題があるとも言えません。

むしろ循環器系、消化器系、腎尿路生殖器系などの内臓疾患による死亡がワクチン接種が始まった2021年から急激に増加していると見ることができます。

これらの死亡原因別のデータは このnoteの 『 死亡原因別統計の超過死亡の多い項目(2022年1月~5月)』に添付のEXCELをダウンロードすることで閲覧できます。

追記

『 死亡原因別統計の超過死亡の多い項目(2022年1月~5月)』を上に上げましたが、2022年11月8日に人口動態統計(概数)が発表されましたので、2022年6月分まで集計出来ました。

『 死亡原因別統計の超過死亡の多い項目(2022年1月~6月)』をnoteに上げました。

新しい方に人口増減による補正を100万人当たりの比較表とグラフを新たに追加しましたので、過去年との比較する場合新しい方が比較しやすいと思います。

8.65歳以上の4回目ワクチン接種人数に基づく死者数のシミュレーション

次に4回目ワクチン接種時(7月~9月)のシミュレーションを3回目と同様に試みましたが、この記事を書いている段階で人口動態統計の9月分速報値が発表されていないことや、65歳以上の高齢者の死亡数(7月~9月分)が発表されるのは2022年12月~2023年2月ですので、ここでは途中経過です。

65歳以上高齢者の4回目ワクチン接種状況は下表のとおりです。

今回は推定死亡率を0.00116(10万人当たり116人)と仮定して計算しました。

これに厚生労働省へ報告された「表A ファイザー製ワクチン接種日から死亡日までの日数における死亡者数及びその割合(%)」の30日分までの割合(%)を掛けて配分しました。

65歳以上の高齢者の4回目ワクチン接種状況は下表のとおりで、同じくデジタル庁ワクチン接種記録システム (VRS) より調べました。

まだ、人口動態統計の速報値8月分までしか発表されていないので、65歳以上の高齢者死亡分はわかりません。

そのため全年齢の2022年6月~9月の死者数と全年齢の過去3年平均に対する超過死者数でシミュレーション結果を検討してみます。

6月~9月の死亡ベースが9,000人水準で推移すると仮定して、その死亡ベースにシミュレーション結果を足すと(図J1)の表18の(H)ようになります。

各月のシミュレーションによる超過死亡者数(H)と(図J1)の表5の実際の過去3年(2018年~2020年)平均に対する超過死亡(Z)の差をみることで、実際の数値に近いか否か見ることができます。

この推定死亡率を0.00116(10万人当たり116人)と仮定して計算したのは、8月のシミュレーション値が8月の実際の超過死亡に近づくように調整したことによるものです。

65歳未満の死亡が全体の1割未満あることから、8月のシミュレーション値が実際の3年平均に対する超過死亡より1,955人少なくなっているので、8月を基準にしたこのシミュレーション値は妥当な処と思います。

ところが7月は実際の3年平均に対する超過死亡より9,096人多くなって実際の超過死亡と乖離しています。

シミュレーションでは3回目接種時期から続いている死亡ベースを9,000人と設定して、接種により9,521人が7月中に死亡する計算になるところ、死亡ベースを9,000人と設定すると実際の超過死亡との比較では4回目ワクチン接種による死者が425人しか増えていないことになります。

3回目接種時期から続いている死者数の増加ベース9,000人が正しいとすると、接種によって死亡すると想定される人数のうち、9割が30日以内に死亡するという厚生労働省の報告数字と合わなくなります。

この要因として考えられるのが、別の要因で過去3年の平均値より9,000人ほど減少したということになりますが、2019年、2020年の結果から1ヶ月で5,000人ほどの増減はあり得ますが(表G)、9,000人は多すぎる気がします。

7月の65歳以上の死亡者数や死因別死亡者数は2022年12月に発表されますので、どの死因が減ったのか分析したいと思います。

このシミュレーション結果など、文章作成中に使用したグラフ・表の一部を下記のEXCELに載せてあります。

9.状況証拠と危険予知

3回目のワクチン接種による死者数のシミュレーション(2回目)結果は過去3年平均の超過死者数とほぼ同じで合致しましたが、4回目のワクチン接種による死者数のシミュレーションは7月の数値が大幅にずれる結果になりました。

しかし、ほぼワクチン接種時期と超過死亡が連動していること、死因別の死亡推移を見ても接種が始まった2021年4月から異常な超過死亡が循環器系・消化器系・腎尿路生殖器系の疾患など色々な死因で確認できることからもワクチン接種が超過死亡の要因と疑わざるを得ません。

下の絵はKYT(危険予知訓練)の訓練シートです。

工場などでは、この絵を見て何が危険か意見を出し合って災害防止に努めます。

これにより何が危険か、どこが危険か危険を察知し、予知する訓練を行います。

私たちは政府によってワクチン接種を推奨されていますが、これまでここで述べたとおり、超過死亡や死因別の死亡推移を分析することによってワクチンの危険性を認識できると思います。

ワクチン自体の作用メカニズムによる害は、内外の研究者により色々な論文が出されて危険性を訴えています。

私みたいな英語が苦手で医療に素人は、これらの論文を解説してくれている鹿先生などの動画でその危険性を認識しています。

鹿先生には感謝しかありません。

私みたいな素人にできることは、ネット上で集められる情報を分析して、微力ながらワクチンの危険性を警告することだけです。

超過死亡は状況証拠でワクチン自体の害を証明するものではありませんが、この危険予知訓練のように危険を予知する上では役立つものと思っています。

色々な情報を集め、危険を予知し、自分や家族の命を守っていこうではありませんか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?